私がフリーランスになった理由

2024年11月18日、東京地裁(衣斐瑞穂裁判長)で「記者クラブいらない訴訟」の第8回口頭弁論が開かれた。原告のフリーランスの三宅勝久と私(寺澤有)、被告の共同通信社社員の前田晋吾氏と久納宏之氏が、それぞれ、陳述書を提出した。これらに記載されている内容も踏まえ、2025年3月24日、午前中から午後まで、1日がかりで4人の尋問が行われることとなった。大変、見ごたえのある尋問になるはずなので、ぜひ、多くの方々に傍聴していただきたい。

同日、私が提出した陳述書は5通。すなわち、「陳述書(前編)」「陳述書(中編)」「陳述書(後編1)」「陳述書(後編2)」「陳述書(後編3)」である。一気に書き上げることができなかったのと、内容により分けたほうが読みやすいと考えたので、このような形となった。

「陳述書(前編)」では、私がフリーランスになった経緯と初期のジャーナリスト活動がつづられている。従前、「ジャーナリストになった理由」をインタビューで尋ねられたり、依頼されて原稿にしたりしたことは何回かある。しかし、本陳述書のように詳しく話したり書いたりしたことはない。その意味で、以下に公開する本陳述書の全文は、フリーランスやジャーナリストに関心がある方々にとっては、興味深い内容かもしれない。また、なぜ、本陳述書を作成するに至ったのかについては、最後で述べている。ぜひ最後までお読みいただきたい。

なお、本陳述書の証拠の番号は「甲76の1」(「甲」は原告が提出した証拠。「乙」は被告が提出した証拠)。本陳述書に添付の証拠の番号は、「甲76の2」「甲76の3」「甲76の4」……となる。添付の証拠のうち、私の署名記事については、誌面の画像を掲載し、第三者のネットの記事などについては、証拠の番号にリンクをはっている。

陳 述 書(前編)

2024年11月6日

原告 寺澤有(1967年2月9日生)

【1】

1980年代後半、私は、『ニューモデルマガジンX』という自動車雑誌を愛読していました。同誌は自動車メーカーの広告を掲載しないかわりに、発売されたばかりのニューモデルに対しても歯に衣着せない評論を展開し、さらに、車検や高速道路料金、交通事故、排気ガスなどの自動車を取り巻く社会問題にも鋭く切り込んでいました。

1989年1月ごろ、私は中央大学法学部法律学科3年生のとき、『ニューモデルマガジンX』の編集部へ電話しました。記事について質問したいことがあったからです。加藤隆夫発行人兼編集長が電話に出て、質問に答えました。そして、加藤発行人は「編集部に遊びに来ないか」と誘ってきました。私は好奇心で「はい」と答えました。

後日、私は『ニューモデルマガジンX』の編集部を訪れました。加藤発行人が部内を案内してくれたり、同誌の編集方針について説明してくれたりしました。そのあと、加藤発行人が「コーヒーでも飲もうか」と近所の喫茶店へ連れていってくれました。そこで加藤発行人は「キミは記事が書けそうだから、ウチで記事を書いてみないか」と持ちかけてきたのです。私はマスコミ志望でもなく、突然の申し出にとまどいました。しかし、自分が愛読している雑誌の役に立ちたいという気持ちと好奇心で「はい」と答えました。

加藤発行人からは、「何を書いてもいい」と言われていました。とはいえ、私は、自動車は好きでしたが、評論ができるほど専門的な知識はありません。ですから、自動車を取り巻く社会問題に関する記事を書くべきだと考えました。

4月17日、私がよくドライブへ行っていた湘南海岸で事件が起こりました。住民の『毎日新聞』記者が暴走族に殴り殺されたのです。マスコミの記者が被害者だったこともあり、報道は「暴走族が悪い」の一辺倒でした。しかし、事件当時、記者は酔っており、鉄パイプを持って暴走族のところへ押しかけたという客観的な事実がありました。しかも、暴走族対策が湘南海岸の飲食店やコンビニエンスストア、ガソリンスタンドの深夜営業の自粛という効果がハッキリしない方向へ流れていきました。

私は大学で社会調査を勉強していたので、湘南海岸の住民の意識調査を行い、記事にすることを思い立ちました。当時の報道や暴走族対策が住民の意識を反映したものなのか知りたかったからです。このプランを加藤発行人に話すと、「費用は出すから」と快諾してくれました。私は複数の大学の学生を調査員に雇い、5月4日、意識調査を実施しました。それをもとに原稿を書き、加藤発行人へ提出しました。記事のタイトルについて、私は「フィールドワーク」を提案しました。ゲラ刷りが出てくると、「寺澤有のフィールドワーク」と私の名前が入っていました。

こうして、私がジャーナリストとして初めて書いた記事が5月26日発売の『ニューモデルマガジンX』7月号に掲載されたのです(甲76の2)。

【2】

『ニューモデルマガジンX』は隔月で発行される雑誌でした。1989年7月26日発売の9月号に〈寺澤有のフィールドワーク 第2回 東名高速道路の全SA、PAの徹底チェック〉と題する記事(甲76の3)が掲載されました。これは、帰省シーズンに合わせて、東名高速道路の下りと上りの全部のSA(サービスエリア)、PA(パーキングエリア)を現地調査し、駐車場の止めやすさ、トイレのきれいさ、休憩施設や飲食店、売店、自動販売機の充実度、ガソリンスタンドの接客についてチェックしたものです。記事を読んだ日本道路公団(当時)が、すぐに指摘された問題点のいくつかを改善したので(甲76の4の66ページ)、私は「ポッと出の大学生が書いた記事でも、正鵠を射ていれば、影響力がある」と認識しました。

【3】

次号(1989年9月26日発売の11月号)から『ニューモデルマガジンX』は月刊化されることが決まっていました。新たに編集長に山下雄璽郎(やました・ゆうじろう)氏が迎えられました。山下氏はフリーランスで、『ニューモデルマガジンX』でも記事を書いていました。編集長就任後もフリーランスとして活動していいというのが条件だったそうで、実際、山下氏は編集長に就任してからもフリーランスとして他紙誌で記事を書いていました。加藤発行人も山下氏も元『日刊自動車新聞』記者で、加藤発行人のほうが年上です。

加藤発行人も山下氏も、ときどき、「記者クラブが日本のジャーナリズムをダメにしている」という話をしていました。そのことを、山下氏は『ニューモデルマガジンX』で記事にしたことがあります。1990年11月号の〈日本カー・オブ・ザ・イヤーは無用だ!!①〉と題する記事(甲76の5)です。山下氏が記者クラブ詰めの記者だったときの体験を書いたものですが、現在の記者クラブもまったく変わっていません。本訴訟との関係で、いちばん重要なのは、下記の一節だと思います。

〈新規加盟の申請に対しても、個々の記者会で規則の違いはあるが、現メンバーの一社でも反対があれば認められない所が多い。つまり、加盟申請社の大小、実力にかかわらず、新規加盟は事実上まったく不可能である。いったん除名した者に対しても同様だ。が、そこまでするからこそ、記者クラブは機能し、権威も権益も確保できる。しかし、これを一般人の立場になってみると、どうなるか。読者は何も記者クラブを作って、どこも毎日、同じような記事を書いてくれと頼んだ覚えはさらさらない。活きのいい本当の話を、個々の社、記者の自己努力で何よりも早く報道して欲しい〉

なお、同様の趣旨で、元NHK職員で経済学者の池田信夫氏は「護送船団方式」(甲73)、大蔵省(当時)の元財務官で慶応大学教授(同)の榊原英資氏は「カルテル体質」(甲74)と記者クラブを批判しています。

【4】

話は戻りますが、【2】で記述した東名高速道路のSA、PAの現地調査を実施したとき、事件が起こりました。調査員に雇っていた男子大学生が運転する自動車が、東名高速道路を走行中に神奈川県警の覆面パトカーに速度違反で検挙されたのです。私は助手席に座り、一部始終を見ていました。渋滞区間を抜けて、一団の自動車が加速しはじめたとき、覆面パトカーが、たまたま先頭を走行していた男子大学生の自動車を検挙したのです。しかし、男子大学生の自動車は覆面パトカーが測定したという速度を出していませんでした。当時、自動車には速度警告のチャイムが標準装備されており、それが鳴っていなかったことからも明らかです。男子大学生は「この取り締まりには納得できない」と青キップや速度測定カードへのサインを拒否しました。すると、警察官は「裁判にするのもそちらの自由ですから」と捨てゼリフを吐きました。

理不尽な交通取り締まりや横柄な警察官の態度に対するドライバーの反発には強いものがありました。しかし、それらを正面切って批判する自動車雑誌の記事はほとんどありませんでした。そこで、私は加藤発行人と山下編集長に「自分たちが巻き込まれた速度違反事件について記事を書きたい」と申し出ました。両人とも快諾し、励ましてくれました。私は大学で勉強してきた法律の知識や知己を得た学者や法曹の人脈を生かして取材を進めていきました。

〈フィールドワーク 警察の交通取り締まりに納得できない時にはどうすればよいのか? 東名高速道路指定速度違反事件の検証〉と題する大きな記事が『ニューモデルマガジンX』の月刊第1号(1989年9月26日発売の11月号)に掲載されました(甲76の4)。月刊第1号で注目されていたこともあり、記事は大反響を呼びました。加藤発行人と山下編集長から「こういう記事は単発で、そのときだけ話題になればいいというものではない。連載して、交通取り締まりの問題を掘り下げていくべきだ」と言われ、読者から「続報に期待します」「速度違反以外の交通取り締まりも取り上げてください」との電話や手紙をたくさんもらいました。

私は『ニューモデルマガジンX』で記事を書くことになって以来、大学4年生になっても、まったく就職活動をしていませんでした。当時は超売り手市場で、いつでも就職できる雰囲気がありました。私は「こんなに期待してくれる人たちがいるのなら」と、しばらく交通取り締まりに関する連載を続ける覚悟を決めました。

【5】

上記の記事は『週刊現代』(講談社)の編集部の目にもとまり、同誌から「交通取り締まりに関する誌面を作りたいので、企画を考え、取材対象者を紹介してほしい」という依頼が舞い込みました。加藤発行人と山下編集長と相談のうえ、『ニューモデルマガジンX』の次号の記事は『週刊現代』の記事と連動させて、より広い読者層へ交通取り締まりの問題を訴えることとなりました。

両誌の記事のテーマには、速度違反の取り締まりと並んで件数が多く、市民の不満の声も高かった駐車違反の取り締まりを選びました。そして、例によって、大学生を調査員に雇い、駐車違反の取り締まりが頻繁に行われる場所で現地調査を実施しました。

その結果、『週刊現代』1989年10月14日号に〈駐車禁止、駐車料金 こんなにおかしいぞ〉と題する記事(甲76の6)、『ニューモデルマガジンX』同年12月号(10月26日発売)に〈フィールドワーク 交通取り締まりを撃つ!第2弾 こんなクルマが狙われる! レッカー移動の名所を訪ねて 東京都内4地点におけるレッカー移動の実態調査〉と題する記事(甲76の7)が掲載されました。私はジャーナリストとしてデビューして半年も経たずに、しかも、まだ現役の大学生にもかかわらず、大学を卒業し、講談社に入社して、『週刊現代』の編集部に配属された社員の部員たちより、大きな仕事をしたといえます。

【6】

以降、私は『ニューモデルマガジンX』で「フィールドワーク 交通取り締まりを撃つ!」の連載を続け、一切、就職活動をしないまま、1990年3月、大学を卒業しました。気づいたら、「フリーランス」になっていたというわけです。

連載では、東名高速道路指定速度違反事件の続報を書いたり(結局、男子大学生は不起訴処分となりました)、駐車違反の取り締まりに伴うレッカー移動が警察の天下り団体「交通安全協会」へ独占的、排他的に高額で委託されていることを明らかにしたりしました。後者の記事は関係者の証言や内部文書に基づいて執筆したものです。これらを得る手法は、日々、取材しているうちに身につけました。この記事を読んだ見ず知らずの警視庁記者クラブの新聞記者が編集部へ電話をかけてきて、「これを調べるのはものすごく大変だったことが、自分にはよくわかる」と労をねぎらってくれました。

私が書いた記事が新聞やテレビで後追い報道されたこともありました。六ヶ所村で青森県警が核燃料サイクル施設の建設に反対する住民の自動車のみを意図的に駐車違反で取り締まった事件や群馬県警の覆面パトカーの警察官が木刀でバイクを運転する少年を殴打して転倒死させた疑いのある事件などです。

私は大学時代から欠陥商品に関する法整備に関心を持っていました。そこで、『ニューモデルマガジンX』1991年5月号から7月号まで、「フィールドワーク 交通取り締まりを撃つ!」の連載と並行して、欠陥車と製造物責任法(日本では1994年制定)に関する連載も手がけました。これがキッカケで、同年5月から6月にかけて、日本弁護士連合会が派遣した「製造物責任訪欧調査団」(弁護士13名)に同行取材することとなりました。そのリポートは同誌8月号に掲載されています。

【7】

警察と通信社や新聞社、テレビ局は記者クラブを通じて癒着しています。このことを指摘する刊行物は枚挙にいとまがありません。原告三宅勝久も自分の新聞記者時代の体験に基づき、陳述書(甲75)で指摘しています。ですから、通信社や新聞社、テレビ局が独自の取材で警察の不正を報道することはほとんどありません。

そのため、『ニューモデルマガジンX』の編集部には、「フィールドワーク 交通取り締まりを撃つ!」の連載を読んだ読者から、交通警察に限らず、全警察の不正に関する情報が数多く寄せられました。たとえば、現職警察官から裏ガネづくりに関する証言と内部文書、覚醒剤所持をでっち上げられたとする勾留中の被告人からの手紙などです。

しかし、自動車雑誌で取り上げるには、あまりにもテーマが異なるため、私は困っていました。また、『ニューモデルマガジンX』の連載の取材と執筆で毎月が過ぎてしまい、ほかのメディアで仕事をする機会が失われていることにも頭を悩ませていました。

『ニューモデルマガジンX』は、月刊第1号が実売7万部ぐらいでしたが、ジャーナリスティックな誌面が読者に支持されて、1年半後には同20万部ぐらいになっていました。マスコミ志望の大学生が新卒で編集部に入ってきたり、ほかのもっと大きなメディアから転職してくる人も出てきました。私は一定の役割を果たしたと考え、「フィールドワーク 交通取り締まりを撃つ!」の連載を区切りのいい第24弾(2年間)で終了させました。そして、大手出版社の雑誌で署名記事を書いたり、単行本を出版したりしはじめたのです。

【8】

1992年から1993年にかけて、日本初のPKO(国連平和維持活動)で警察官や自衛官がUNTAC(国連カンボジア暫定機構)へ派遣されました。当時、カンボジアは内戦中で、警察官1名が殉職します。

1993年7月、私は苦労してカンボジアの首都のプノンペンにたどり着きました。UNTACの本部を訪ね、広報官と面会し、「UNTACの施設や要員を取材するための記者証を発行してほしい」と要請しました。そのころ、私は常に自分の署名記事が掲載された雑誌をバッグに入れていました。年が若く、私が「ジャーナリスト」と名のり、名刺を差し出しても、信じてもらえない人もいたからです。私は広報官に名刺を手渡し、バッグから雑誌を取り出して、自分の署名記事を示しました。広報官は「雑誌を預かり、検討する。明日、また来なさい」と応じました。広報官は日本人ではなく、会話は英語で行いました。広報官が日本語の雑誌を読めるとは思えず、本当に検討してくれるのか、私は不安でした。

翌日、UNTACの本部を訪ねると、広報官が「記者証を発行する」と言いました。発行された記者証(甲76の8)には、「Freelance」(フリーランス)とタイプで打たれています。これは、私がそのような肩書きを希望したのではなく、UNTACが私のような「記者」を「Freelance」と分類していたということです。

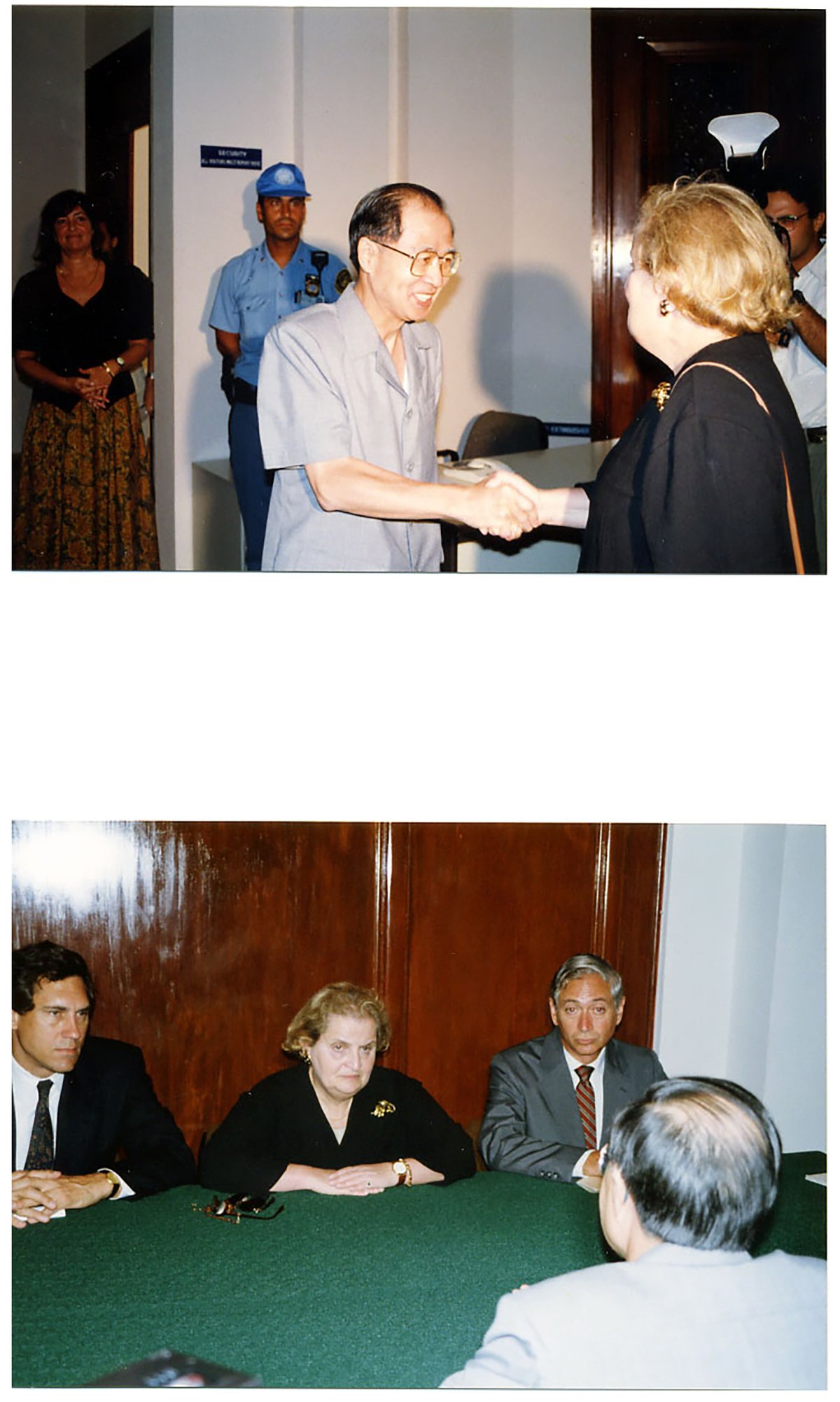

記者証のおかげで、私は、UNTACの明石康特別代表とアメリカのマデレーン・オルブライト国連大使が会談するさいも、各国の特派員と一緒にまぢかで取材しました(甲76の9)。自衛隊のタケオ基地を訪ねたときも、広報担当隊員2名が親切に内部を案内してくれました。文民警察隊の山崎裕人隊長(警察庁キャリア)が日本の通信社や新聞社、テレビ局の記者を相手に開く記者会見(警察庁や警察庁記者クラブは「懇談会」と称しています。甲34の1、3、4、5、6、7)にも参加しました。山崎隊長も記者らも私に対し、「キミは記者クラブに入っていないから、参加はできない」などとは言いませんでした。むしろ、「よく1人で来られたね」などと感心されました。

被告の共同通信社や前田晋吾氏、久納宏之氏が本件妨害行為から本訴訟まで一貫して行っていることは、「記者」を「記者」として認めないことです。これは、「人間」を「人間」として認めないことと同じです。このような差別は絶対に許すことができません。

【9】

1993年12月24日発売の写真週刊誌『フライデー』1994年1月7・14日合併号に〈「押し倒してキスを…」 秋田発 女性記者告白! 「検事がセクハラ」証言の衝撃〉と題する私の署名記事が掲載されました(甲76の10)。秋田地検の中島鈆三次席検事の自宅へ「夜回り」に行っていた通信社や新聞社、テレビ局の20代の女性記者複数が同次席検事からセクハラ、というより性犯罪の被害を受けていたという事実を明らかにしたものです。

「夜回り」は記者クラブ制度と切っても切れない取材活動、というより記者が政治家や公務員と癒着(通信社や新聞社、テレビ局では、「人間関係」といいかえられています)を深めるための活動です。「夜回り」で記者がセクハラや性犯罪の被害を受けることは日常茶飯事ですが、泣き寝入りを強いられています(甲76の11)。原告は「記者クラブ制度は、個人の尊重をうたう憲法13条に違反する」と主張しています。この「個人」には、フリーランスだけではなく、通信社や新聞社、テレビ局の記者も含まれることに裁判所は留意してほしいと思います。

上記の『フライデー』の報道を受けて、同誌発売日(1993年12月24日)の午後、秋田地検の木藤繁夫検事正が記者会見を開きました(甲76の12)。私が記者会見に参加するため、秋田地検を訪れると、エントランスで地元の民放の男性記者と遭遇しました。男性記者は「検事正の記者会見には記者クラブ加盟社しか参加できませんよ」と言ってきました。『フライデー』の記事の最終段落に〈秋田県では、「交通違反を見逃してやる」と言って、警察官が若い女性をレイプした事件が発覚したばかりである〉とありますが、こちらも私が『週刊現代』でスクープしたものだったので、私の名前と顔は地元の記者に知られていました。

それまで、私は役所で開かれる記者会見に、役所にも記者クラブにも断ることなく参加していたので、「そんな(検事正の記者会見には記者クラブ加盟社しか参加できない)ことはないんじゃないですか」と応じ、一緒に記者会見が開かれる部屋まで行きました。部屋の入口に配置された長机に記者会見の参加者が順番に名前を記入する紙が置かれており、秋田地検の職員が「名前を書いてください」と指示していました。紙は2枚あり、1枚は記者クラブ加盟社の記者が記入するもの、もう1枚はそれ以外の記者が記入するものでした。私が「ほら、大丈夫でしょう」と言うと、男性記者は無言でバツの悪そうな顔をしていました。記者会見が始まると、木藤検事正は私の厳しい質問にもきちんと答えました。なお、後日、中島次席検事は停職1月の懲戒処分を受け、辞職しています。

2020年3月、長崎県の民放の記者だった郡司真子さんが、「1993年、『夜回り』で長崎県警幹部にレイプされた」と告白し、注目を浴びました。同年5月、被告共同通信社も記事を配信しています(甲76の13)。同年7月、共同通信社も加盟する青潮会(鹿児島県政記者クラブ)が鹿児島県知事の記者会見からフリーランスを排除したり、質問させないようにしたりしていることが問題となると、郡司さんはツイッターなどで青潮会を批判しました(甲76の14)。同月21日、青潮会は急きょ総会を開き、「青潮会主催の記者会見に関する規約」を改正し、フリーランスの質問を認めることとしましたが、これは、郡司さんも含む「身内」といえる者からの批判が多かったのも原因です。

【10】

以上、長々と私がジャーナリストとしてデビューしたころの話をしてきたのには理由があります。

1つめは、学生時代に試験を受けて合格し、役所や会社に入った人たちには、「フリーランス」がどういうものか理解されていないと考えるからです。公務員や会社員の中には、「『フリーランス』というのは、通信社や新聞社、テレビ局の入社試験で不合格となった『落ちこぼれ』か、通信社や新聞社、テレビ局の社員だったが、仕事に耐えられなくて退社した『落ちこぼれ』か、どちらかだ」と決めつけている人たちがいます。そういう偏見や差別意識が本件妨害行為を含む青潮会によるフリーランスへの対応の要因であることは間違いありません。

2つめです。私は運がよく、デビューから現在まで署名記事を書き続けています。しかし、世の中、そんなに運がいい人間ばかりではありません。日々、修行を積んで、署名記事が書けるようなフリーランスになりたいと考えている真面目な若者が、修行の最初の段階である「公人の記者会見に参加すること」すらできないという、被告らが正当とするしくみは絶対におかしいと思います。

記者クラブ加盟社の記者たちも、本心では、「記者クラブ制度など、なくなったほうがいい」と考えています。ときどき、私が記者クラブ加盟社の労働組合などに招かれて、記者クラブ批判をさせられるのも、自分たちの代弁者を求めている意味があるのでしょう。

裁判所が「記者クラブ制度は違憲」と判断しても、困るのは、情報を統制し、ときにはフェイクニュースを流しても、自分たちの立場を守ろうとする政治家や公務員、彼ら彼女らと癒着して利益をあげることしか考えていない通信社や新聞社、テレビ局の一部社員だけです。裁判所のまっとうな判断を求めます。

以上

いいなと思ったら応援しよう!