建築ビジュアライゼーションの視点から未来の建築業界について考える

私は建築の意匠設計者ですが、CGを使ったフォトリアルなビジュアライゼーションもお仕事にしています。

建築ビジュアライゼーション(Architectural Visualization)は、これから建てる建築の設計プロセスや完成後の建築の姿を視覚的に表現する手法のことを指します。

これには手描きによる透視図や3Dモデルを用いた静止画のレンダリングの他、アニメーションやVR(仮想現実)、AR(拡張現実)といった最新技術を駆使したものも含みます。

近年、コンピューターのグラフィック性能の著しい向上により、建築ビジュアライゼーションの需要は建築設計以上に増していると感じます。

この記事を通して、なぜ建築ビジュアライゼーションが求められているのか、そして未来はどうなっていくのか、を考えていきたいと思います。

建築ビジュアライゼーションとは?

建築ビジュアライゼーションの基本は、2Dの設計図を3D空間として表現することにあります。

3D空間で表現することで、図面上の平面的な情報では伝わりにくかった空間のスケール感や素材感、光の影響などが視覚的に伝わるようになります。

つい数年前までは、建築設計の現場では手描きのスケッチや模型が主に使われていました。

ここ数年は、3Dモデリングソフトの進化により、効率的かつ高品質なビジュアライゼーションが手軽に可能になっています。

そのため、設計の現場では、従来のスケッチや模型に加えて、3DCGによるビジュアライゼーションが必要となる場面が増えてきました。

なぜ建築ビジュアライゼーションが求められるのか

3DCGによるビジュアライゼーションが身近になったことで、建築設計のあらゆるの場面で建築ビジュアライゼーションが求められるようになってきました。

クライアントに向けて設計意図を共有する

建築を設計する際には設計者はクライアントの要望を伺い、敷地条件や法律に合わせて形や性能を設計していきます。

もちろん設計者が勝手にデザインして良いなんてことはなく、全てクライアントの承認を得ながら進めます。

設計図だけでやりとりすることも少なくないですが、最近では3DCGを用いたイメージ画像(いわゆるパース(透視図)と呼ばれるもの)も合わせて、クライアントとの打ち合わせを重ねていきます。

設計図は建築をつくるために必要なものですが、図面を正確に読み解けるようになるには一定の訓練が必要です。

そのため、クライアントのように図面を見慣れていない方にとっては情報を読み取ることが難しいのです。

それに対して、3Dで表現した空間のイメージは図面とは違い具体的な絵として直感的に完成形がわかるため、計画の意図をクライアントと共有するのに、非常に有効な手段となっています。

購入者・利用者に向けて建築の魅力を伝える

ビジュアライゼーションの需要は施主承認のためだけに留まりません。

圧倒的にフォトリアルなビジュアライゼーションは、その建築が実際に建ったときの体験を見る人に伝えます。

コンペティションやプレゼンテーションの場において、プロジェクトの魅力を最大限にアピールするための強力なツールとなります。

他にも建築を販売する立場からは、建てる前に完成後の魅力的なビジュアルを提供することで、早期に顧客の獲得に繋がります。

デザイナーがデザインツールとして使用する

設計段階で活用することで、デザインの選択肢を効率的に比較検討できます。

単純な仕上げ素材の比較検討に留まらず、パラメトリックデザインのようなパラメーター(変数)を用いて形状を制御するデザインの検討にも用いられます。

引用元:Zaha Hadid Architects

こういった検討は3DCGの得意とするところで、模型などでは考えることができなかった新しい形を生み出す手段になっています。

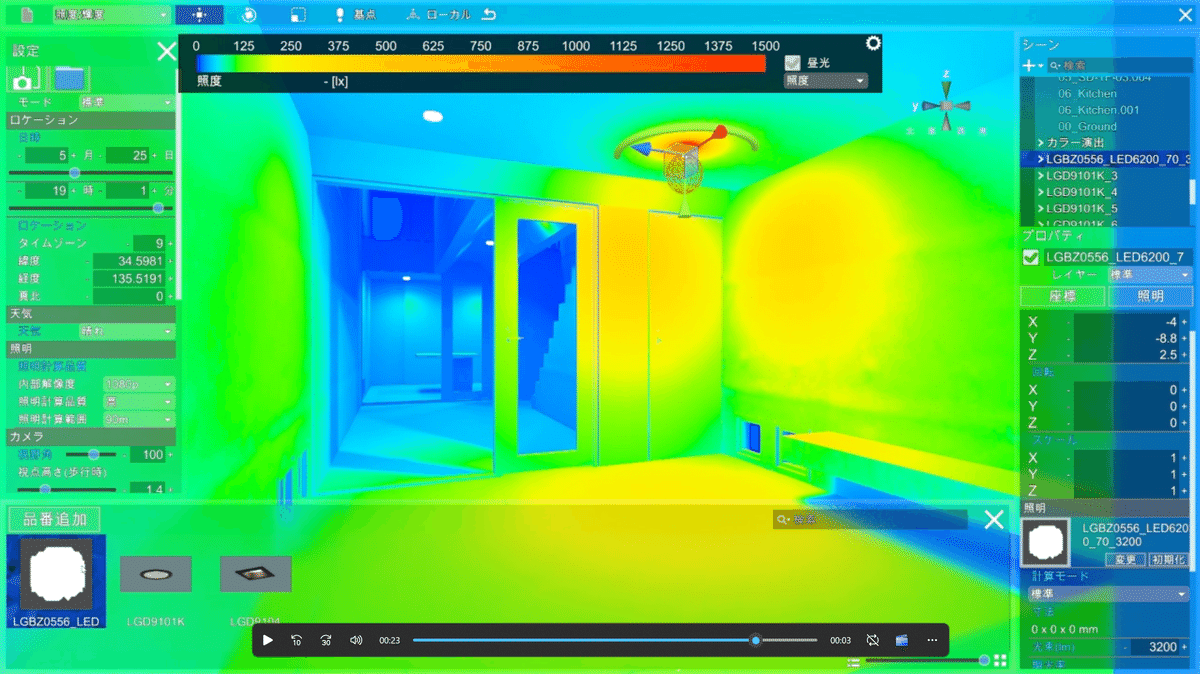

このほかにも光環境や温熱環境のシミュレーションも3DCGを用いて行うことが可能です。

デザインを考える上でのあらゆる場面にビジュアライゼーションの技術は求められています。

施工者に向けて施工プロセスを可視化する

ビジュアライゼーションは施工段階においても非常に役立ちます。

詳細な3Dモデルや分解図を提供することで、施工業者が設計を正確に理解しやすくなり、ミスを最小限に抑えることが期待できます。

また、部材の取り付け順序や工法を視覚的に説明することで、現場でのコミュニケーションを円滑にします。

建築ビジュアライゼーションの未来

ここまでに挙げた需要は今後も引き続き必要とされることでしょう。

これからの建築ビジュアライゼーションが求められる役割は技術の進歩とともに高度化し、多様化していくと考えられます。

単なるプレゼンテーションツールとしての役割を超えて、設計から施工、さらには運用管理まで建築プロセス全体を支える存在へと発展していくと思います。

その一例を考えてみます。

デジタルツインによるリアルタイムな管理

デジタルツインとは、現実世界の建物と同じデータを持つ仮想の3Dモデルを作成し、リアルタイムで連動させる技術です。

建築ビジュアライゼーションで必要とされる3DCGの技術はデジタルツインの基盤となる3Dモデルの制作にも応用できます。

近い将来、設計段階から施工後のメンテナンスまで、建築物のあらゆる情報を一元的に管理する重要な役割を担うのは間違いないでしょう。

AIを活用した設計プロセスの効率化

AIは、建築デザインの分野でもどんどん進化を続けています。

AIを用いたジェネレーティブデザインでは、敷地条件に基づいて建築可能な設計案を自動生成することが可能になりつつあります。

少し古い投稿になりますが、1年半前の時点で既にその片鱗がありました。

建築設計者なら絶対に見るべき、最近の建築系AIサービスのまとめ動画がヤバい。

— 堀江優太|Yuta Horie (@H_Y_per) July 27, 2023

仕事が奪われるというか、しなくても良くなることがたくさん出てきそう。

設計者の立ち位置を問われる時代が、もう目前に迫っている。

Top AI Architecture and AI BIM Tools https://t.co/agJdRhSqbI @YouTubeより

建築ビジュアライゼーションの技術は、こうした生成デザインを直感的に理解できる形で視覚化するツールとして、設計者とAIの橋渡し的な役割を果たしていくと考えられます。

また、既にAIによるAIデジタルホームステージングと呼ばれるサービスはその数を増やしています。

AIがますます身近な存在になることはここで言及するまでもないくらい当然のことになっていると思います。

これから私たちがしたほうがよいこと

建築ビジュアライゼーションは、単なるプレゼンテーションツールとしてだけでなく、建築業界全体の効率化や価値向上に寄与するソリューションへと進化を続けています。

これからはビジュアライゼーションの技術はあらゆる方面の基礎的な教養となってくることが考えられます。

設計者も施工者も管理運営者も、3DCG技術を実際に使いこなすまでいかずとも、どんな原理で動いているかを知識として知っておくべきだと思います。

この先の先端技術は3DCGの技術を元に開発されていくため、技術の原理を知っているか知らないかでは大きな差が生まれるのは自明です。

この技術の進化を追い続けて取り入れていくことが、未来の建築業界での競争力を維持する鍵となると私は考えています。

いいなと思ったら応援しよう!