複雑な建築設計者の役割と業務内容をなるべく簡単に解説してみる試み

私はもともと建築の意匠設計者なのですが、最近過去に設計した物件の意見が届き、業務範囲外のことも問われることがありました。

1つの建築が建つまでに登場する関係者は正直めちゃくちゃ多いので、中の人でないと責任範囲はおろか、その座組を理解することも難しいと思います。

そこで、せっかくなので設計者の役割について、ここにまとめてみたいと思います。

建築設計者の業種

ひとえに建築設計者といっても、様々な業種があります。

大きく3つの業種に分かれています。

意匠設計者

構造設計者

設備設計者

の3業種です。

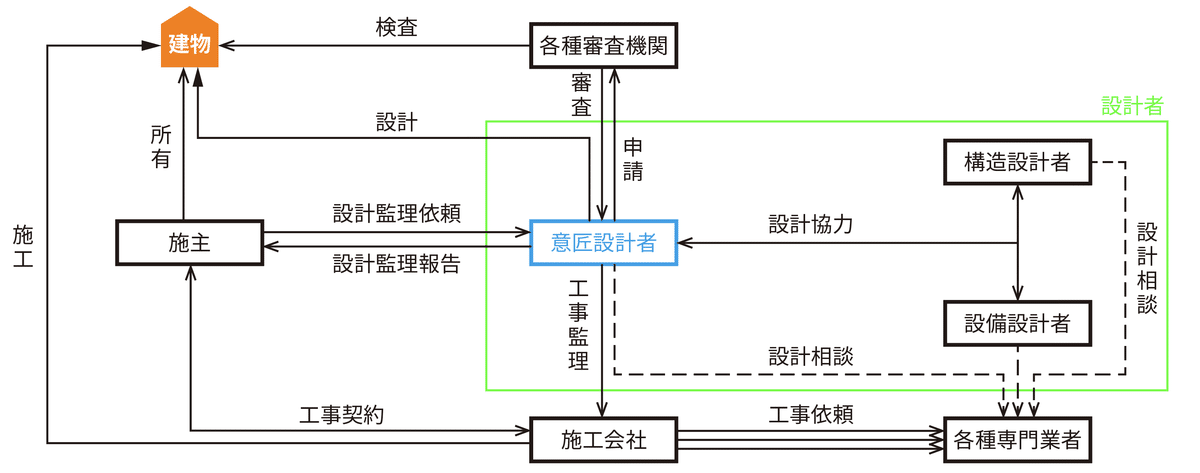

この設計者を中心に施主、施工者、専門業者、審査機関とやりとりを重ねながら最終的な建物の完成に至ります。

下の図は1つの建物に対して登場する役割の関係を表した図です。

各設計者の役割を見ていきましょう。

意匠設計者

意匠設計者は主に建築のデザインを行う業種です。

「デザイン」といっても美観を整えるだけではありません。

必要な性能から適切な素材を選定したり、

その他に断熱性や気密性を確保するためのつくり方を検討したり、

雨水や湧水などの環境に対応するための対処法を設計したり、

数ある法律に適合したものをつくるように調整したりと

建物のかたちをつくるために必要な性能を設計するエンジニアの側面も持っています。

意匠設計者にはデザインのほかにも、施工性の検討、素材の特性の把握、環境への配慮、法律の対応が必要になります。

このあたりのことは以前の記事でも書いているのでよかったら読んでみてください。

そして、構造設計者や設備設計者を束ねる立場にもあり、総合プロデューサー的な立ち回りを求められます。

そのため、構造設計や設備設計の基礎的な知識も必要になります。

また、規模の小さい住宅などを設計する場合は、意匠設計者が構造設計や設備設計を行うケースもあります。

建築は規模が大きくなればなるほど複雑になっていくので、分業化していきますが、それをとりまとめる意匠設計者には一通りの知識が必要になってきます。

業務の成果物としては、意匠図と呼ばれる建物の完成形を示した数十枚から数百枚の図面一式になります。

構造設計者

構造設計者は読んで字のごとく、建築の構造を設計する役割です。

具体的には意匠設計者が考えたデザインに対して、どこに柱や梁を架けたらそのデザインが成立するのかを検討し、構造材料の選定や必要強度の設計を行う仕事です。

建物の安全性を確保するための職種のためその責任は大きく、構造計算の専門知識だけでなく、構造解析のためのプログラミングの知識、材料の物性への理解、施工性の考慮など、専門性の高い知識を必要とします。

そして、意匠設計者のデザインをより良くするため、デザインに関しての素養も非常に高い方が多い職種でもあります。

下手な意匠設計者よりも優秀な構造設計者の方がデザインセンスが高い場合もあります。

業務の成果物には架構(フレーム)にするかを示した伏図や軸組図、必要な強度を出すための部材のリストなどの構造図面一式があります。

その他に、構造計算書と呼ばれる数百から数千ページにわたる計画建物の強度計算を行った過程を証明する資料を作成します。

設備設計者

設備設計者は建物に関する設備を設計する職種で、主に機械担当と電気担当に分かれます。

機械担当は水道やトイレ、スプリンクラーなどの給排水衛生設備、冷暖房や換気などの空調換気設備の設計を行います。

機械の設計内容は主に部屋に応じた機器能力の算定から具体的な機器の選定、またそれらに付随する配管のルートの設定などを行っています。

電気担当は強電と呼ばれる電柱からの電気の引き込んで分配する幹線、照明などの電灯設備やエレベーター等の動力設備、弱電と呼ばれる電話やLAN、テレビやインターホンなどの設備の設計を行います。

建物に必要な電力の算定から引き込みルートの設定、分電盤やキュービクルの能力の指定や照度計算など、電気にまつわるあらゆる検討を行っています。

実は設備設計は設置される機器や配管が大きいため、建築設備は建築のデザインを大きく左右する存在です。

優れたデザインの建築は設備が綺麗に納まっていることが前提で、優秀な設備設計者がいるとそれが可能になります。

上記の3業種が基本ですが、その他に音楽ホールの音環境を設計する音響設計者、公園や外構など自然環境を設計するランドスケープ設計者など、特殊な用途に特化した設計者もいます。

建築設計者の業務

意匠設計者も構造設計者も設備設計者も設計する中身は違えど、業務形態はみな一緒です。

設計者は共通して、下記の業務内容を担っています。

設計業務

施主の持つ土地(敷地)に施主の要望する建築を設計する業務です。

意匠/構造/設備の面でそれぞれの設計を進めていきます。

詳細な内容については別の記事にまとめているので、よかったらこちらも読んでみてください。

建築を建てる前に所管の行政庁に建築計画の適法性を確認する【確認申請】と呼ばれる申請業務もこの中に含まれます。

ただし、設計契約上、申請業務は設計費とは分けて計算して請求される場合があります。

監理業務

工事が設計図面の通りに滞りなく進むように、施工者の監理(supervision)を行う業務です。

具体的な業務内容としては、施工者が提出する施工図面や施工計画書を確認し、設計図書に記載されている品質を確保できているか

施工者が行う現場管理(management)と日本語だと発音が一緒なので、漢字の特徴から

監理者をさらかん(監に皿の字が含まれているため)

管理者をたけかん(管に竹の字が含まれているため)

と呼称を分けて区別する慣習があります。

一般的に設計業務を行った者が監理者となるのですが、公共建築物のように入札で監理者を選定する場合は、設計者ではない者が選ばれることもあります。

私が設計に携わっていた京都市立芸大の移転工事も監理者は我々とは別の会社が受注しました。

意図伝達業務

監理者が設計者と異なる場合、設計者は意図伝達業務と呼ばれる業務に当たる場合があります。

工事における品質管理は監理者の業務になるため、施工図や施工計画書の確認は業務としては発生しません。

主な業務としては、施工内容を確定していく際に生じる質疑や施工上の変更要望に対し、設計の方針を決定した経緯や変更方針などを監理者や施工者に伝達する役割を担います。

設計者と監理者が異なる場合は、設計時の意図からずらさない監理体制が必要になるため、このような業務が生じることがあります。

おわりに

建築設計者の業種と業務についてなるべくシンプルにまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?

建築設計に限らず、自分が関わっていない業界の状況を理解するのは難しいかもしれません。

特に業務内容はどこまで受け持っているかによって権限が変わるので、建築業界に入って日が浅い方などは頭に入れておくと良い内容だと思います。

いいなと思ったら応援しよう!