解説『一度読んだら絶対に忘れない文章術の教科書』

これまで数多くの文章術本を読んでまいりました。

もう学ぶことなんてねーだろ、と斜に構えて読んでみたら、

「あれ、基本的で大事なことなんだけど、意外とどの本も触れていないぞ」と思えることを教えてくれる本でしたので、紹介させてください。

本書では、大きく3つのステップが紹介されていまして、

①「大きな問い」を立てる

②「大きな問い」を「小さな問い」に分解する

③「小さな問い」に答えを出す

シンプルにこれだけです。

「おいおい本当にこれだけ?」

「こんなんで、いい文章なんて書けるかよ」

「こちとら、何冊、文章術の本を読んだと思ってるんだ」

「文章術本を読むたびに、語彙だのロジックだの接続詞だの言われて、頭パンパンなんだよ」

…と思いますよね。

なので、僕がこの3ステップを再現してみましょう。

センター試験の現代文が半分も取れなかった僕でも再現できるのであれば、この本は本物といえるでしょうから。

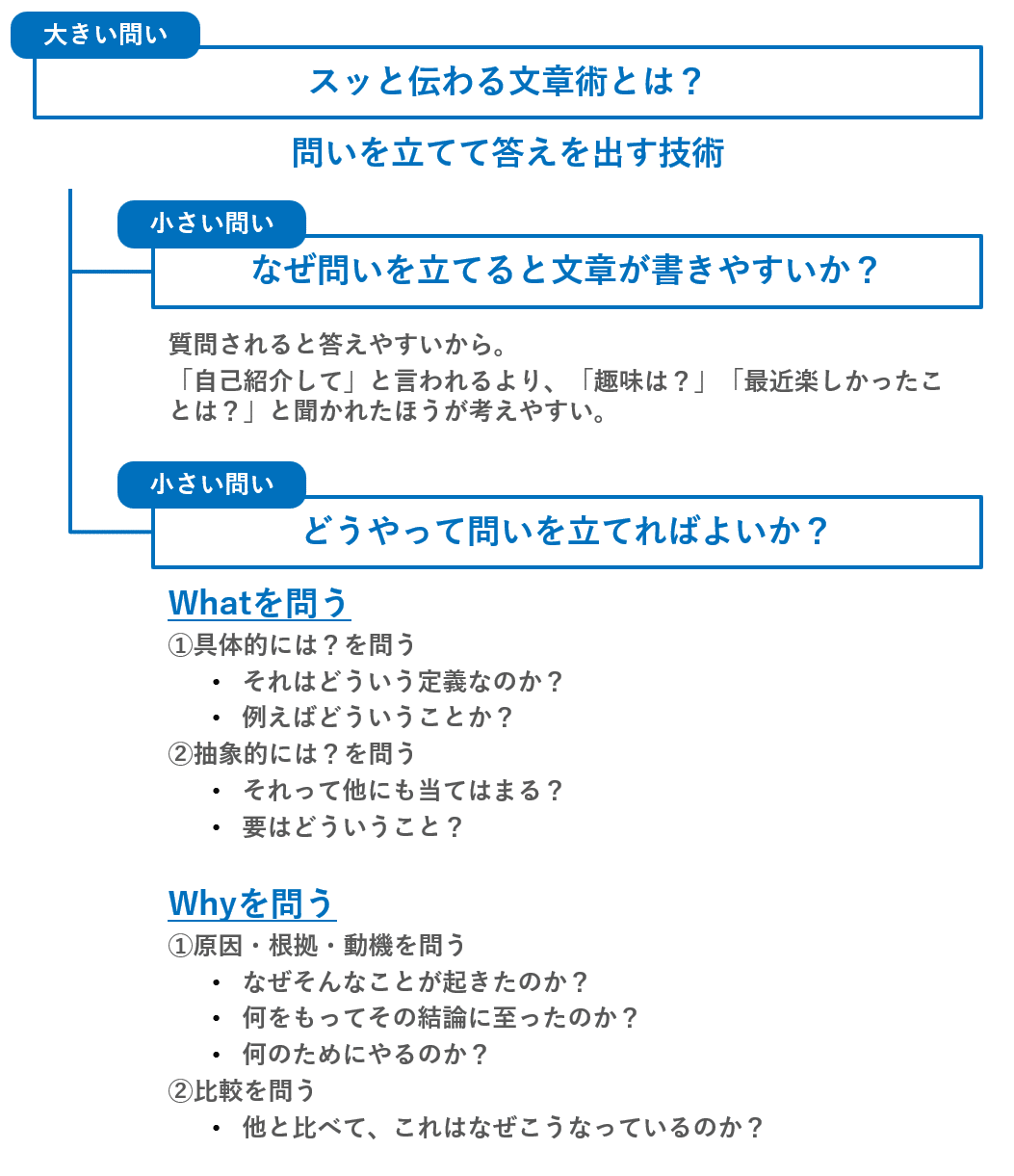

大きな問い:スッと詰まらず読める文章術とは?

まず、本書の大きな問いをおさえるところから。

本書が解きたがっている問いは「読み手が詰まらずに読める文章術とは何か?」です。

これに一言で答えを出すと「問いを立てて答えを出す技術、これがこの本が教える文章術ですよ」となります。

小さな問い①:なぜ問いを立てると文章を書きやすいのか?

では、なぜ問いを立てることが、文章を書くことにつながるのか?

答えは「人間、質問されると思考が進んで筆が進みやすいから」です。

例えば、私も苦手なのが「自己紹介を3分間でお願いします」という指示。

スライド1枚にまとめようと思っても、なかなか筆が進まない。

しかし、

「これまでの経歴は?」

「趣味は?」

「最近うれしかったことは?」

…と聞かれるとどうですか?

もっというと「これまでの経歴は?」を

①どの会社で、どんな業務やプロジェクトを経験したか、印象に残っているやつ3つは?

②①でどんなスキルを手に入れた?

…とさらに細かく問いにして分解してあげると、どうでしょう。

むしろ、自己紹介を3分間で収めるのが難しくなってきません?

それくらい、書くことが溢れ出してくる。

これが、問いのパワーです。

小さな問い②:どうやって問いを立てればよいのか?

問いを立てると、答えやすくなるのはわかった。

でも、今みたいに問いをちょうどいい塩梅で刻んでいくためには、どうすればいいんだ?

結局、そこが難しくて躓くわけなんだが?

これが、次に気になる問いですよね。

まあ、そうやって疑問を抱いた方は、その時点で問いを立てることに成功しているわけなのですが。

どうやって問いを立てるのか?

答えは、WhatとWhyの2つの問いを使ってみてください。

What(どういうことか?)を問う

具体的には?を問う

抽象的には?を問う

この2つの意味合いがあります。

①具体的には?を問う

言葉の定義を問う、具体例を問う。これが、具体を問う、ということです。

例えば、本書について書こうと思うと

「本書が掲げる文章術とは何か?」

→問いを立てて答えを出すこと

「例えばどういうこと?」

→今まさにこの投稿こそが、本書を実践した具体例になっている

…と表現がややこしくなってしまいましたが、こんな風に考えていくと、話を具体化することができます。

②抽象的には?を問う

具体化の逆は抽象化。

抽象化とは、他にも当てはまるロジックを見つけ出すこと。

例えば「文章を書くときに、大きな問いを小さな問いに分解する。この頭の使い方は、タスクを分解して段取りを立てるときにも使えるよね」といったように、他にも当てはまるか?を考えるのも、文章を組み立てるコツの一つです。

Why(なぜか?)を問う

原因・根拠・動機を問う

比較を問う

①原因・根拠・動機を問う

なぜ?には3種類あるそうで。

原因:「なぜその出来事が起こったのか?」を問うもの

根拠:「なぜそう考えるのか?」を問うもの

動機:「何のためにやるのか?」を問うもの

例えば、就活でよく聞かれる「なぜ弊社を志望したのですか?」という質問には

・動機:何のために入社したいのか

・根拠:なぜ↑の動機を抱くようになったのか

を分けて答えなくてはなりません。

このように、原因・根拠・動機を意図的に使い分けられるようになると、文章をより強固なものにできます。

②比較を問う

比較もまた、思考を促して、文章を豊かにしてくれます。

例えば「この本の魅力は何か?」と問うよりも「他の文章術本と比べて、この本の魅力は何か?」と問うたほうが、より具体的に考えを巡らすことができます。

今回ご紹介している本は、他の文章術本と違って

・語彙や接続詞の使い方にはほとんど言及していない

・あくまで「問いの立て方」にフォーカスすることで、文章の骨格をつくる方法を教えてくれる

そんな魅力があります。

さて、ここまでの内容を図にまとめるとこんな感じでしょうか。

具体と抽象を行き来するための、もう一押し

問いを立てると、何を書けばよいかが決まる。

問いを立てるときは、「具体的には?」と「抽象的には?」を考えるとよい。

では、具体的にどうやって「具体的には?」や「抽象的には?」を問えばよいのか(ややこしくてすみません)。

個人的に好きな本がありまして、『賢さをつくる』という本です。

本書によると「頭がいい人=具体と抽象の往復運動が得意な人」と定義できるそうです。

では、どうすれば「具体と抽象の往復運動が得意な人」になれるのか?

頭がいい人とは「具体と抽象の往復運動が得意な人」である。頭の良さをさらに分解すると、「具体と抽象の距離が長い」「具体化と抽象化のスピードが速い」「具体化と抽象化の回数が多い」の3つの要素に分けることができる。

具体と抽象は「どっち偉くて、どっちが下」という関係ではないため、上下ではなく左右の関係で表現する方が望ましい。

思考を右(=具体)に振るためには、下記の問いを考えてみるとよい

4W1H(いつ、どこで、だれが、何を、どのように)

たとえば?

TPO(時と所と場合は?)

思考を左(=抽象)に振るためには、下記の問いを考えてみるとよい。

Why(なぜ?)

要するに?つまり?まとめると?

本当は?本当に?

目的は?

そもそも?

こんなことを考えていくと、いわゆる「具体と抽象の行き来」が可能になります。

図にまとめるとこんな感じでしょうか。

まとめ

改めて『一度読んだら絶対に忘れない文章術の教科書』で語られていた、文章を書くときのポイントをまとめておくと、次の3つでした。

①「大きな問い」を立てる

②「大きな問い」を「小さな問い」に分解する

③「小さな問い」に答えを出す

この頭の使い方って応用ききますよね。

例えば、上司から「チームの懇親会のお店探しておいて」と頼まれたとするじゃないですか。

「チームの懇親会のお店はどこがいいか?」と大きな問いのまま考えると、大変なんですよ。

でも

・1人あたりの予算は5000円以内か?

・オフィスから徒歩10分以内にあるお店か・

・個室はあるか?

・外で喫煙は可能か?

・(一番偉い人が日本酒好きなので)日本酒の種類は10種類くらいあるか?

…と小さな問いに分解して、それらを食べログなり一休なりの条件欄に突っ込めば、お目当てのお店にたどり着きやすくなります。

・・・と、普段からやっている頭の使い方なわけです。

これを、文章を書くときにも応用すればいいじゃないか、と言っているのが本書です。

うん、なんとも再現性の高い、素晴らしい本だなと思います。

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?