山口県「金魚ちょうちん」と「錦帯橋」を巡るひとり旅 国内旅行記・山口編Vol.6

こんにちは。日本国内を巡りながら感じたことを綴っています。

今回は山口編最終回。「柳井」と日本三名橋「錦帯橋」を巡った記録を紹介します。ではいきましょう!

■山口旅3日目

山口旅3日目は山口駅からスタート。趣のある駅舎です。

駅前には山口の民芸品である「大内人形」がちょこんと鎮座しています。

長い垂れ目とすぼめた口が特徴。

早朝の静かな空気に包まれた駅をあとにして、JR山口線に乗り込み、新山口で山陽本線に乗り換えます。

写真には撮りませんでしたが、山陽本線の車窓からは穏やかな瀬戸内海が見られます。とても素敵な景色で、移動中は退屈しません。

出発から約2時間。目的地に到着です。

■白壁と金魚ちょうちんの町「柳井」

やってきたのは山口県の南東部に位置する柳井市(駅)。ここでしばらくブラブラ散策をします。

「カニが路上を横切ります」という面白い看板を見つけました。調べてみると、雨が降った後など、普段は川や水路に棲息しているアカテガニというカニが道路まで登ってきてテクテク歩くのだそう。

アカテガニ

<やまぐちエコポータルより>

日本のほぼ全域で生息しているカニですが、近年では大幅に数を減らしており、保護の観点からこのような看板が掲げられているのだとか。ほっこりとしますね。

■ゆらゆらなびく柳井の人気者「金魚ちょうちん」

さて、柳井の観光スポットである「白壁の町並み」エリアに到着しました。

柳井はかつて商業都市として栄え、この白壁の町並みはその時代の商家名残だそうです。趣のある美しい景観が素晴らしいです。

ただ、柳井に来た一番の目的はこの「金魚ちょうちん」のため。昔、日本の郷土玩具をまとめた本で見てからずっと心惹かれていたもので、表情とゆらゆらしたヒレがかわいいんですよね。

この金魚ちょうちんのルーツはなんと遠く離れた青森県! かつて柳井の染物屋「さかい屋」の店主だった「熊谷林三郎」が、北前船で東北で行商を行った際に持ち帰ってきた「金魚ねぶ(ぷ)た」をきっかけに、柳井の伝統織物である「柳井縞」で作られた(※)「金魚ちょうちん」が誕生したとのこと。※現在は和紙が主流

軒先に吊るされ風が吹くたびに揺れる姿がとってもキュート。

この光景を見られただけでも大満足ですが、「せっかくなら作ってみよう!」ということで、金魚ちょうちん作りを体験できる「やない西蔵」にやってきました。

体験料金は、金魚ちょうちんのサイズによってことなり、中サイズ(900円)、小サイズ(800円)となっています。

ではここからは簡単に制作工程を紹介していきます。

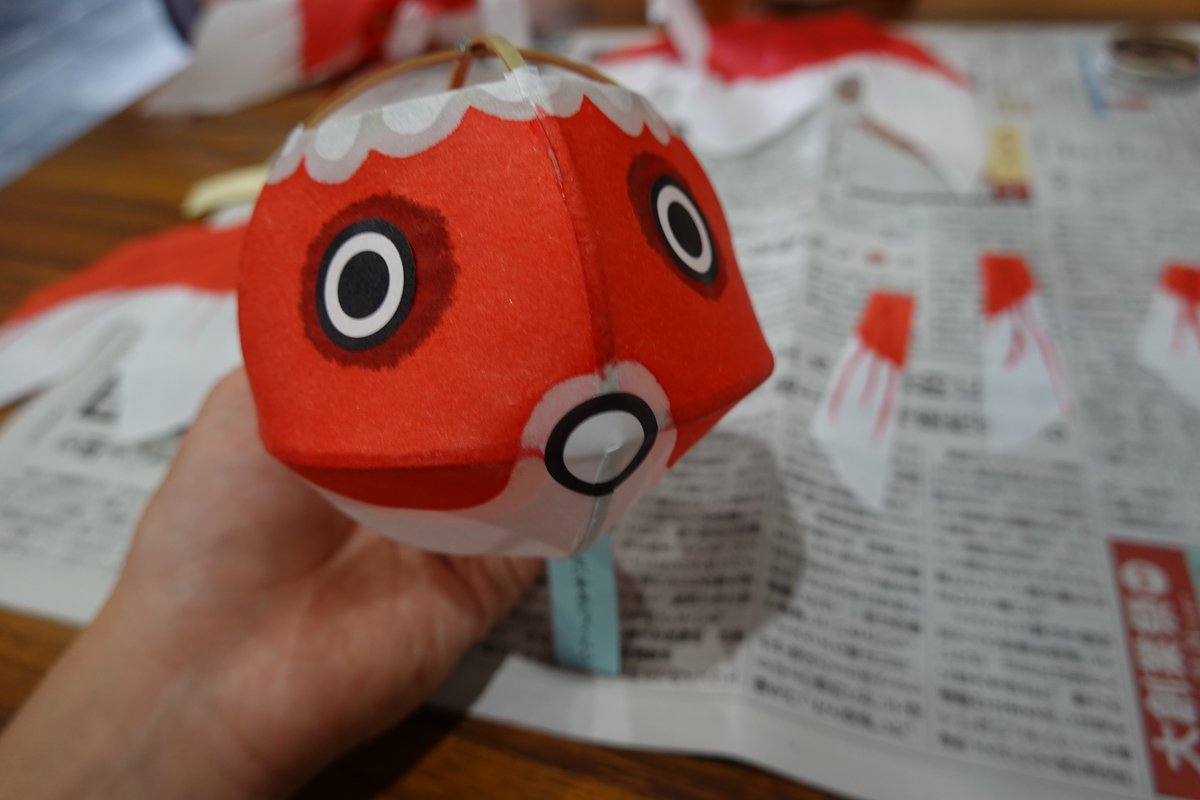

体験内容は主に模様づけやヒレや目をつけるのがメイン。胴体部分はすでに組み立てられています。

尾ヒレ、胸ビレ、腹ビレに赤い絵の具で模様を描いていきます。筆なんて15年ぶりくらいに手に持ったのでなかなか上手くできません。キレイな線を描くにはサッと動かすのがコツとのこと。

続いては顔。まん丸の目はシールを貼るだけでOK。目の周りには金魚ちょうちん伝統の隈取を付けてみました。本体も和紙なので絵の具は想像以上に染みます。染みた部分をカバーしていたら大きくなってしまい、ぶん殴られたあとの目みたいに……。やり直したい(笑)。

顔が済んだらあとは全てのヒレをボンドで付けていきます。尾ビレに特有のヒラヒラ感を出すにはこの工程が重要。ぺたぺた貼り付けて作業は完了!

※完成品の写真は後日

手作り体験をレクチャーしてくださったおばあ様がとっても優しい人でほっこり。ほかにも柳井縞の織物体験もできるので、柳井にきたのであれば絶対におススメです。

■県民なら知らない人はいない!?「うどんのどんどん」

さて、柳井に来たもう一つの目的は、前回の山口編Vol.4で紹介した「池田屋」さんで教えてもらった、山口県民のソウルフード「うどんのどんどん」を食べるため。

県内を中心に展開しているうどんのチェーン店で、地元の店主さんやお客さんから「絶対に食え!!」と激推しされたので来てみました。

肉天うどん(ねぎ追加)とわかめおにぎりを注文。甘めで繊細な出汁と、少し甘辛いお肉の相性がいい感じ。麺を食べ進めて残ったねぎと、衣と肉の崩れたものを一緒にかき込むと非常に美味しいです。

おにぎりには、山口県萩市の水産加工業者である「井上商店」が手掛ける特注のわかめがまぶされています。もともと同店のしそわかめが好きでしてこれは安定の味です。本当に美味しい。

お昼より少し早い時間でしたが、お店はなかなか混雑していました。地元のソウルフードを食べられてよかった。

柳井いいところですね。ゆっくりのんびりとした雰囲気がよかったです。今度はお祭りがやっている時期に来たいですね。

さて、山口旅も残すは最後の目的地のみ。柳井駅から電車に乗り込み、約40分かけて岩国駅へ、すぐさまバスに乗り換えて超有名スポットに到着。

■山口が誇る名勝地「錦帯橋」

錦帯橋にやってきました。流石は山口が誇る観光名所なだけあってなかなか壮観な景色をしています。

錦帯橋は山口県岩国市の錦川に架かる木造橋。竣工は延宝元年(1673)、およそ350年前に完成しました。

この橋の特徴はなんといっても特徴的な5連のアーチですね。なぜこのような形状になったのでしょうか? その理由は錦川にあります。

橋が架かる錦川は川幅が広いかつ、「暴れ川」の異名を持つ氾濫のしやすい川です。その厳しい環境の下での建設はなかなか思うように架橋ができずにいました。

<岩国観光振興課ページより>

工事が難航する中、当時の3代目岩国領主 吉川広嘉は、中国の書物の挿絵に描かれたアーチ橋から着想を得て錦帯橋の工事が進められるようになったとのこと。

■職人の技術が実現した世界唯一の木造アーチ橋

国内外はたくさんの特徴的な橋がありますが、木造のアーチ橋(きょう肋方式長スパン・アーチ構造)は世界広しと言えど、この錦帯橋しかありません。

錦帯橋は日本の伝統技術である「組木」を中心に構造されており、なんと釘はひとつも使われていません! 驚愕ですよね。

横から見るとV字の構造が無数に連なっているのが見えます。これは鞍木(くらぎ)というもので、アーチ構造を補強する重要な部位です。

真裏から橋を見上げてみると、規則正しく×の字の構造が見えます。これは筋交いの役割を果たしているそうで、これも橋を強固にするためのもの。

また橋を支える橋脚も独特な形状になっており、これは川の流れの抵抗を最小限にするためのものらしく、何度も改良を経てこのようになったとのこと。

橋は低いなだらかな階段のようになっています。ぼーっと歩いていると躓きやすいのでご注意を。

ほかにも様々な工夫が凝縮されている錦帯橋ですが、上手く説明できる自信がないので詳しい構造についての解説は省きます。とにかく世界最高峰レベルの技術が活かされた橋ってことです。

錦帯橋を含めたこのあたりのエリアには、観光ガイドの利用もできるとのこと(無料)。プロの説明の方が感動すると思うので、申し込んでみるといいかもです。

■岩国名物「瓦そば」と「岩国寿司」を食べる!

さて、せっかく岩国にきたので郷土料理も食べます。

やってきたのは「長州屋」さん。岩国駅方面から錦帯橋を渡った岩国城側にあるお店です。

思えば山口旅では名物や郷土料理はおろか、ごはんもほとんど食べていなかったので、ガッツリ注文します。

さてやってきました。岩国名物の「瓦そば」です。

瓦そばは、かつて西南戦争で薩摩兵が落ちていた瓦を鉄板代わりに料理をしていたことにルーツがあるとのこと。具は牛肉、錦糸卵、茶そばなどなど。独特のカラーリングは、兵士たちが焼いていた野犬の肉、野草をイメージしているそうです。一緒に運ばれてきた温かいツユにつけていただきます。

もう一方の岩国寿司は、かつて岩国藩主の吉川公に献上されていた歴史をもつ伝統食。高台にある岩国城への搬送を考慮してレンコン、錦糸卵、さくらでんぶ、アナゴなど保存に適した具材が使われているのも特徴。

大きいものでは60cm四方の枠に酢飯と具を3~5層ほど重ね、上から押し固めて作られるそうです。大きさによっては人が上に乗ったりするのだとか。

どちらも想像していた以上の大ボリュームで、なかなか食べ進めるのがきつい……。寿司はギッチギチです(笑)。

30分ほどかけてなんとか完食……。すさまじい量だったのもありますが、なんというか、正直味に飽きますね……。もう少し味変要素が欲しい。まあ郷に入りては郷に従えということで文句はありませんが、感想までに記しておきます。

■旅の終わり

錦帯橋での観光も終わりいよいよ旅も大詰め。

岩国駅に戻りクラフトビールを味わうためにお店へ向かいましたが、残念ながらやっておらず……。

急にやることが無くなったので、空港まで歩くことに。

道中にはこんな素敵な景色が。空港までは特別なスポットがあるわけではないですが、観光情報では紹介されない光景や場所を歩くと、少し地元の人と同じ視点で町を見られるような気がします。

40分ほど歩いて岩国錦帯橋空港に到着。こぢんまりした小さな空港です。

出発時間までテラスでビールをいただきます。幕末に活躍した偉人を多く輩出した山口県萩市にある「松下村塾」からあやかった「ちょんまげビール」。苦みキレキレのIPAで目が覚める味です。

さあ、いかがでしたか? これで山口編は終わりです。

書きながら振り返ってみると、初日から最終日まで濃密なスケジュールで、忙しない旅だったなあ、と我ながら感じます(笑)。

次は新潟編がスタートします! お楽しみに!

Tsuchinoco