【屋久島空港問題 ♯7】 14万人よりはるかに少ない実績値(関東からの鹿児島便乗降客数)

”偽りの需要予測”14万人は、図1の対象路線の需要見通し年間11万人以上という評価の基準を満たしているかに見えますが、14万人という数値自体に問題はないのでしょうか。

妥当性の確認のために自力で需要予測をしたくても、国交省が定める4段階の予測手法をなぞることなど素人には到底無理です。

けれども「現況における関東からの鹿児島便乗降客数」=「実績値」くらいは素人でもざっくり計算できそうなので、今回は「実績値」と14万人の比較をしてみたいと思います。

総務省の「勧告」に学ぶ需要予測と実績値

実際に計算を始める前に、総務省から国交省に宛てた「勧告」を見ながら、需要予測と実績値の関係を押さえておきたいと思います。

空港整備事業の実施に当たっては、当該事業の実施の必要性、緊急性等について事前に評価を行うため、将来において当該空港を利用すると見込まれる航空旅客数等を予測すること(以下「需要予測」という。)が不可欠であり、また、当該空港において整備が必要な滑走路長等の空港施設の規模の検討のため、需要予測を行った航空旅客数等を基に就航が見込まれる航空機の機材等を想定する必要がある。

需要予測の一層の精度向上

・・・4段階推定法は、交通量の予測に用いられる代表的方法であり、例えば、国内航空旅客数の予測の場合、次のように4段階に分けて予測する方法である。

(第1段階) 国内の旅客流動量の総計の実績値から将来の国内旅客総流動量を予測

(第2段階) 国内旅客総流動量の予測値及び地域(都道府県)ごとの旅客流動量の実績値から将来の地域別旅客流動量を予測

(第3段階)地域別旅客流動量の予測値及び地域相互間の旅客流動量の現況の実績値から将来の地域間旅客流動量を予測

(第4段階)自空港を利用する旅客と競合する他の交通手段(近隣の他空港を利用した航空及び鉄道)を利用する旅客の割合(航空分担率)を予測

・需要予測とは、招来において当該空港(当該路線)を利用すると見込まれる乗降客数を予測すること。

・4段階法の需要予測のうち1~3段階において必ず現況の実績値から将来の予測値を求めること。

総務省の「勧告」はこのように言っており、現況の実績値を知ることが需要予測のはじめの一歩なのです。

実績値の計算方法

パンフには“偽りの需要予測”14万人があっても実績値はないので、他に何か使えそうな数字を探して自分で計算してみます。

「屋久島の空港,港湾における近年の乗降客数は,空港と港湾を合わせて約56万人(平成27~29年の平均)であり,屋久島空港が約17万人,宮之浦港と安房港を合わせた港湾が約39万人です。」

「国が行った航空旅客に関する調査(H27航空旅客動態調査)によると,鹿児島-屋久島間の航空機利用者の居住地は県外が約85%,その内,関東方面の居住者の利用割合は,約55%です。」

計算方法は以下のとおりです。

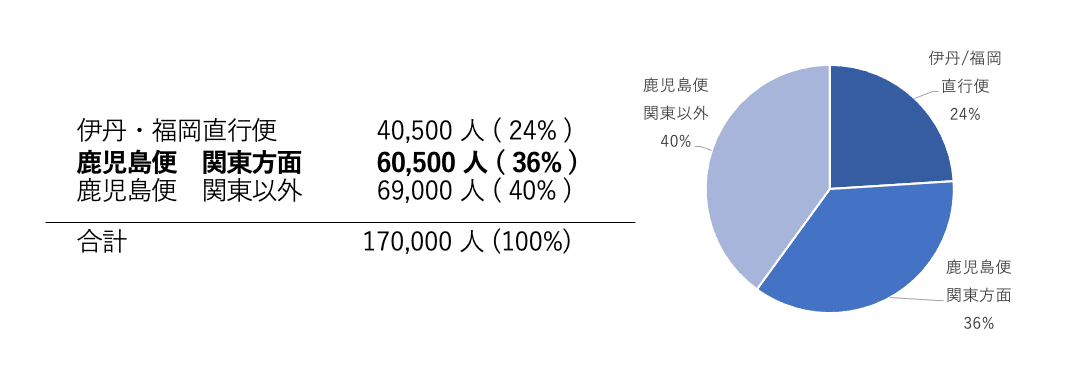

屋久島空港は現在鹿児島便と伊丹直行便と福岡直行便が就航しており、全体の乗降客数の平均値が17万人。

伊丹直行便と福岡直行便はそれぞれ48人乗りで1日1往復しているので、この年間乗降客数を計算して17万人から差し引くと、残りが鹿児島便乗降客数。

鹿児島便乗降客数×0.85が県外居住者で、さらに0.55をかけると関東居住者。これが求める「実績値」になります。

伊丹便と福岡便の計算に用いる搭乗率は、国土交通省空港管理状況調書から抽出した月別乗降客数を、屋久島空港時刻表から求めた月別満席数で割って算出し、各年度の平均をとって60%としました。

搭乗率は、奄美新聞社「県内離島空港就航率」に掲載された屋久島の就航率95.4%を用います。

関東からの鹿児島便乗降客数は60,500人

伊丹直行便と福岡直行便の年間満席数

48(席数)×2(伊丹/福岡 往路および復路)×365(日)=70,800(席 /年)

年間満席数×就航率95.47%×搭乗率60%=伊丹・福岡便年間乗降客数

70,800 × 0.954 × 0.6 = 40,525(人/年)≒ 40,500(人/年)

屋久島空港における

全航路年間乗降客数 ― 伊丹・福岡便年間乗降客数 = 鹿児島便年間乗降客数

170,000 - 40,500 = 129,500(人/年)

図4の計算式より

関東からの鹿児島便乗降客数 =

鹿児島便年間乗降客数×県外居住者割合85%×関東方面居住者割合55%

129,500 × 0.85 × 0.55 = 60,541 ≒ 60,500(人/年)

鹿児島便年間乗降客数―関東からの年間乗降客数=関東以外の年間乗降客数

129,500 ー 60,500 = 69,000(人/年)

関東からの乗降客数は全体の36パーセント

観光客のうち関東方面からの観光客数は約4割といわれているので、町民や観光以外の来島者を含む全乗降客数のうちで関東方面からの割合が36%というのは、概ね妥当な数値と考えられます。

嵩増しされていた17万人

出典) 国土交通省「暦年・年度別空港管理状況調書(H24~R3)」

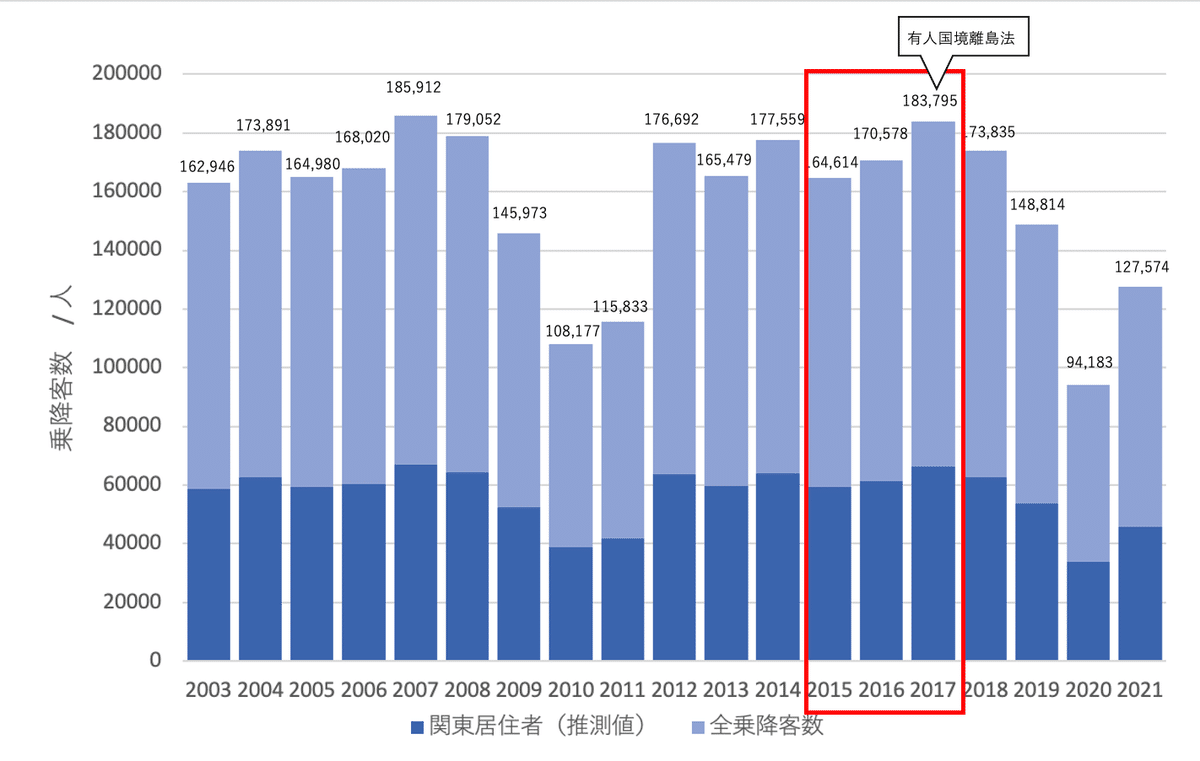

しかしながら計算1で使用した17万人は平成27~29年(2015~2019)の平均値なので、「最新のデータ」も確認する必要があります。

そこで国交省の暦年・年度別空港管理状況調書を基に、屋久島空港の乗降客数の推移グラフを作成してみると、2015~17年は乗降客数が増加中で、他の時期と比べても比較的高水準にありました。

特に2017年は有人国境離島法が施行されて、屋久島町民も離島割引運賃の恩恵を初めて享受した年でした。

鹿児島便の片道料金が15,900円から7,600円、往復料金31,800円から15,200円と、なんと半額以下の大幅割引になったのです。

入込客数(船舶+飛行機)もこの年だけが例外的に上昇しており、その理由を中小企業庁が「航路運賃低廉化に伴い島内居住者の移動によるもの」と説明しています。

離島割初年度という前例のない年を入れて平均値を嵩増したのは、意図的に感じてしまいますが、「需要予測が…最新のデータを用いて適切な手法で行われていること」が、新規事業採択時評価の評価基準なのにそれでよいのでしょうか。

それはともかく嵩増しされた17万人から算出した60,500人も、実は“嵩増し実績値”ということになりそうです。

実績値が11万人、14万人に届いたことは、いまだかつて一度もない

離島割引に浮かれた島民も翌年には落ち着いて18年からは再び乗降客数が減少。19年にも減少が進み、コロナ禍の20年には94,183人、21年には127,574人まで激減してしまいました。

全乗降客数の36 %が関東からの鹿児島便乗降客数なので、直近(2021年度)の実績値を計算してみるとこうなります。

127,574 × 0.36 = 45,926 ≒ 46,000(人/年) ←2021年の関東からの鹿児島便乗降客数

同様に×0.36で各年度も計算して棒グラフの濃い青色で示しました。新規事業採択時評価の基準値11万人とパンフの需要予測値14万人のラインには横線を入れました。

「関東からの鹿児島便乗降客数」の実績値が11万人のラインに届いたことも、14万人のラインに届いたことも、いまだかつて一度もありません。

入込客数でも計算してみた

別の統計値でも確認します。図8は「令和4年版 統計 屋久島町」に載っている「屋久島への入込客数の推移」です。

船と飛行機の交通手段別に集計してあるので、令和3年(2021年)の飛行機欄を見ると63,629人です。これは総乗降客数なので、0.36を掛けた関東からの乗降客数は22,900人になります。

実績値とかけ離れた14万人の妥当性に、大きな疑問

“嵩増し実績値”で60,500人(2015~17年平均)

直近で46,000人(暦年・年度別空港管理状況調書)

22,900人(統計屋久島町)

上記の通り元データの違いで答えに幅はあるものの、どのデータを用いても関東からの乗降客数の実績値は、新規事業採択時評価の11万人、偽りの需要予測14万人よりもかけ離れて少ないことが確認できました。

前掲図7のグラフに、”偽りの需要予測”14万人のグラフを朱色で付け足してみました。

実績値の推移と比べたらあまりにも法外な上昇率で、14万人の妥当性を強く疑わざるを得ません。

国交省は「国内航空需要予測の一層の精度向上について」の中で、段階的な需要予測をした後で、「予測結果についての妥当性の確認を行う」ことを求めています。

① 当該空港において、路線別に過去の実績の推移(伸び率)と、予測値の推移(伸び率)の比較を行い、大きな変動が見られる場合には競合交通機関の整備等との関連について要因分析を行う。(以下略)

過去の実績の推移(伸び率)と、予測値14万人の推移(伸び率)に異常に大きな変動が見られることについて、パンフはどう説明をするのでしょうか。

その合理的な説明ができないかぎり、「羽田‐屋久島ジェット機直行便において、新規就航までに年間11万人以上の乗降客が見込めること」という、屋久島版評価基準の1を満たすことは不可能です。当然本章冒頭に掲げた図1の評価の基準を満たすこともできません。

記事まとめ

【屋久島空港問題 ♯0】 「屋久島空港の滑走路延伸計画」は2,000 m滑走路の必要性を捏造している ~その首謀者と目的は?~

【屋久島空港問題 ♯1】 2,000 m滑走路の目的は、屋久島‐羽田間のジェット機就航。1,500m滑走路でジェット機就航中の空港もあるのに。

【屋久島空港問題♯2】 1,500m、1,800mでもジェット機が飛ぶなら、2,000m滑走路の必要性はない

【屋久島空港問題♯3】 鹿児島県の態度急変と同期する2,000m滑走路。因果関係があるのでは?

【屋久島空港問題 ♯5】 「新規事業採択時評価」と評価の基準

【屋久島空港問題 ♯6】 需要予測なんかしないで出した “偽りの需要予測” 14万人

【屋久島空港問題 ♯7】 14万人よりかけ離れて少ない実績値(関東からの鹿児島便乗降客数)(←現在の記事)

【屋久島空港問題 ♯8】 羽田直行便就航後は軒並み採算ライン割れ それでも就航する航空会社は?