編集者はこれまで、編集「部」が育ててきた。

2012年の5月、未経験ながら出版社に転職し、「編集者」と書かれた名刺を持たせてもらいました。

はじめて出社した日、契約書にサインしたぼくの字を見て当時の社長が「今井くんは字が雑だね! 頭の速さに手がついてきてないんだよ。〇〇くん(すごく著名な編集者の先輩)もそうだった。きっといい編集者になるよ」と褒めとも慰めともとれるような、いずれにしてもうれしいひと言をかけてくれたのを覚えています。もちろん僕の場合、ただ字が下手なだけだったんだけど。

それから今日まで12年。出版社では5年かけて、新書・小説・マンガといった書籍はもちろん、トークイベント、Webサイト、SNSまで。メディアごとの扱い方を細かく教わり、同時にそのどれにも通底する編集者としての基礎を仕込んでもらいました。

「編集とイベントの会社」として株式会社ツドイを作り独立してからの7年は、オウンドメディアに雑誌、ポッドキャスト、マーケットイベントにスクールの企画・運営、動画制作、バーの立ち上げにカフェづくりと、お声がけいただければどこへでも行き、思いつけばなんでも作ってきました。

編集ならその会社やサービスの「在り方」から共に考えるお仕事、長期で伴走するお仕事を、イベントであれば「こんなことできたりします?」といったほぼゼロベースからのご相談を、多くいただいています。ありがたいです。

「編集者」は信用してもらえる

「編集者です」と言うと「結局、何をする仕事なんですか?」と聴かれることがよくあります。きっと同業のみなさんの中でも、人によって答えの違う質問でしょう。

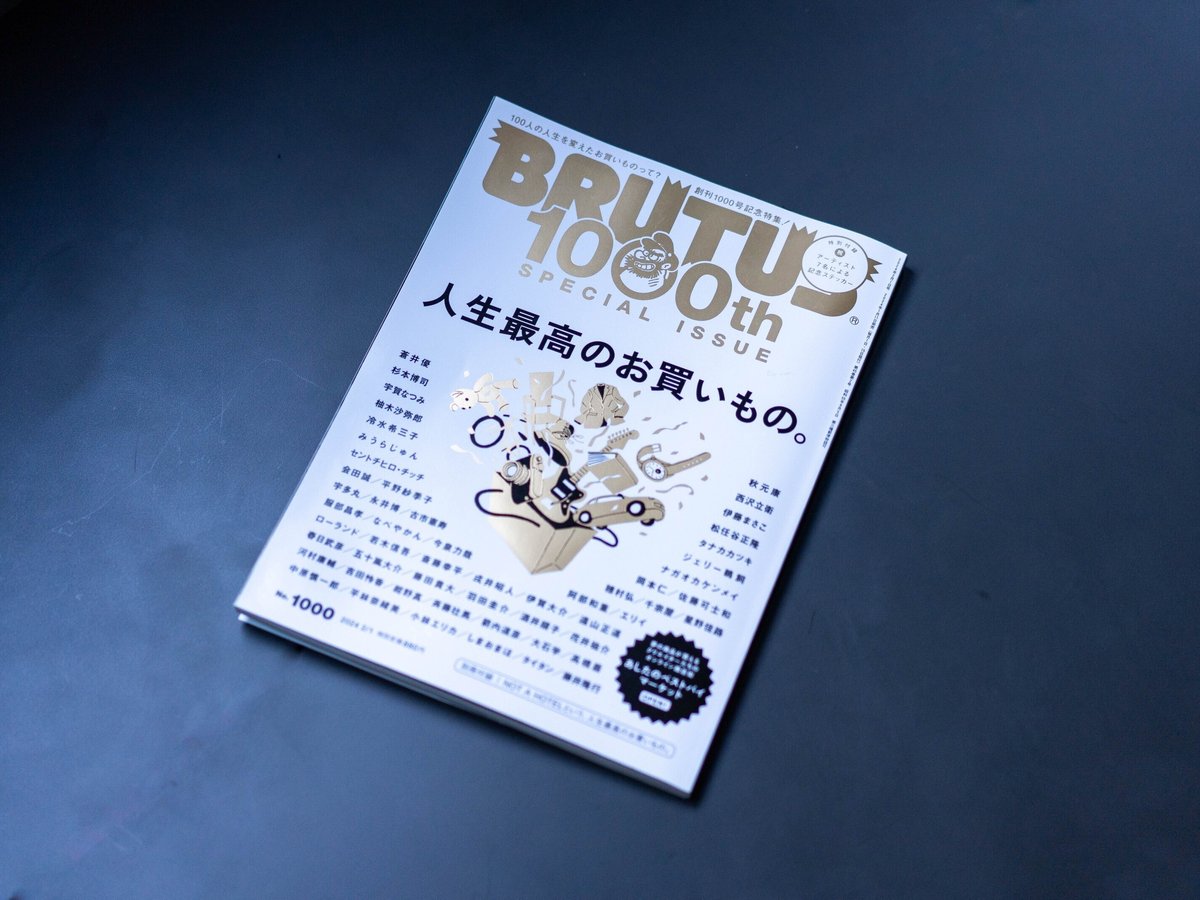

小説家といっしょに物語を作る人(文芸編集者)もいれば、作家業が本業ではない人を口説いて本にする人(ビジネス書・実用書編集者)、自ら取材に出て雑誌を作る人(雑誌編集者)もいるし、同じく取材をしてWebメディアにアップする人(Webメディア編集者)もいます。最近はほとんどテキストを扱わない人も。それぞれやってることはけっこう違うのだけど、名刺はだいたい「編集者」のひと言。だからわかりにくい。

余談ですが、ほんとはデザイナーと同じぐらい細分化した方がわかりやすいんですよね。建築デザイナーやグラフィックデザイナーのように分けて名乗れば、未経験の人にも容易に理解してもらえると思うのだけど、あんまりそれをしていません。最近、「マンガ編集者」については差別化が進んでいるような感じがしますが。

話を戻して。とにかく異業種から転職した人間として「編集者」がすごいなと思うのは、「何をやってくれる人なのかよくわからない」のに、「それなりに社会的信用がある」という点です。

「編集者なんですが」と名乗るだけで面白がってもらえたり、とっておきの話を聞けたり、用もないのに会ってもらえたり。すくなくともぼくは、編集者という職業が持つイメージにずいぶん助けてもらってきました。これはひとえに、同業の先輩方が「編集者」という看板を磨き、信用を積み上げてきてくださった結果です。

「こんなに丁寧に戻してもらったのははじめてです」

若手と呼ばれる時代を終えて、キャリアも10年を過ぎた頃からでしょうか。いま預かっているこの「編集者」という看板を、できればより大きくキレイにして、次の世代に渡していきたいと思うようになりました。少なくとも、ぼくらの世代で汚すようなことはしたくはない。

そんな思いもあり、ぼくたち株式会社ツドイは、お仕事をご一緒することになった若手の編集者やライターさんの原稿や企画に、できるだけ丁寧なお戻しをするこよう心がけています。

原稿の本文・タイトルの修正に対し、「なぜそうしたか(したいか)」の説明を添えたり、出してもらったけどボツになった企画の「なぜ採用しなかったか」を共有したり。

結果だけでなくその背景まで知ることで、再現性が持たせられると考えるためです。徹底はまだまだですが、少なくともそうありたいと願っているし、どれだけタイトなスケジュールであっても、手は抜いていません。

そんな風に原稿を戻しているうちに、けっこうな割合で「こんなに丁寧に戻してもらったのは、はじめてです!」といった声をもらうようになりました。もちろん彼女ら彼らにとってぼくらは取引先。ある種の世辞が含まれているとは思いつつ、その頻度はあまりに高い。

そう言ってくれる人たちに経歴を聞くと、そのほとんどがどこの編集部にも所属したことのない、現在もしていない人たち。

なるほどこれは構造の問題だと思いました。

編集「部」が不足している

かつて編集者は、編集部とセットでした。

どこかの編集部(編集プロダクションも含む)に会社員として入り、一冊一冊、ひと記事ひと記事を形にして世に問うチャンスをもらいながら、編集者としてやったほうがいいこと/やってはいけないことを基礎として学び、ときに先輩たちの技術を盗み、一人前へと成長していく。

フリーランスであっても、何せギャラもよかった時代なので、特定の編集部、ともすればひとつの編集部と付き合っていればよく、必然かわいがられる・薫陶を受ける機会も多かったと想像します。

しかし、時代は変わります。

マンガこそ元気ですが、かつて優秀な編集者を多数輩出してきた雑誌・書籍部門の売り上げは業界全体で縮小傾向にあります。出版社からすれば、新たに編集部員を採用することも、育てるのもしんどい。

それはフリーランスに対しても同様で、多くのギャラを払うことも難しい。もらえる報酬が少なくなれば、フリーランスは複数の編集部と仕事をせざるを得なくなります。そうしてひとつひとつの編集部との付き合いが希薄になり、結果として丁寧なフィードバックをもらう機会がなくなってしまう——この構造によって出たのが、上記の「こんなに丁寧な戻しをもらったのははじめて」発言なのではないでしょうか。

誰かが意思を持って精神とスキルを伝えていかないと「編集者」の看板が汚れ、世間にいぶかしがられる時代が来てしまうかもしれない。そんな危機感があります。

編集の学校をやります

というわけで前段が長くなりましたが、編集者およびライターさん、そして編集の技術を学びたい方に向けた、学校をひらきます。

その名も、ツドイの編集学校。

ツドイの編集学校は、編集者としての在り方、トレーニングの仕方を教える学校です。明日から使えるノウハウが詰まっている——というよりは、中長期に渡っていい編集者に育っていくための種を植えるような場になればいいなと思っています。

どうやって情報収集しているか、企画をどう立てているか、タイトルを付けるときに気を付けていること、イベントをやる際の留意事項、クリエイターたちとどうつながっていくか、仕事の選び方、メディアの立ち上げ方、SNSの使い方などなどなど。

ぼくが実践していることは全部話しますし、すごい人たちの“真似の出来ない仕事術”にも触れていく予定です。我流でやってるけど不安な人、伸び悩みを感じている人、オリジナリティに自信がない人にとっては、学んでもらえることが多いと思います。

正直「自分でいいんだろうか」という気持ちもありました。もっとすごい編集者はいっぱいいるわけですし、教えるのが特別得意というわけでもありませんし。

ただあるとき、干支でいうと一回り年上の実績ある先輩に話したら、こんな風に言ってくれて。

「それはやったほうがいいよ。オレのほうがいいことを言えるかもしれないけど、その言葉は今井くん(38)にはギリギリ届いても、それより若い人、まして20代には届かない。生きてきた時代が違いすぎるからね。若い人には、中堅の言葉のほうが届くんだと思う」

この言葉に背中を押してもらい、来月からの開催を決めました。もろもろの準備がありまして、正式な告知は5/14(火)の夕方になります。

このnoteではプレ告知として、以下の情報のみ公開いたします。もしご興味ある方は、予定をおさえはじめてもらえるとありがたいです。説明会の申し込みもぜひ。

以上、何とぞよろしくお願いいたします。

ツドイの編集学校(プレ告知)

開催日程

6/15、6/29、7/13、8/10、8/24、9/7、9/21、10/5

講義は全て土曜日開催。各回14時開始。講義時間は2時間〜3時間を予定しています

※第1回、第3回、第5回、第6回、第8回の講義後は、懇親会を予定しています

開催場所

東京都千代田区(東京メトロ神保町駅・JR御茶ノ水駅徒歩圏)

受講料

120,000円(税抜)

オンライン説明会

概要

『ツドイの編集学校』のオンライン説明会を開催します。「そもそも今井って誰?」「ツドイではどんなことをしているの?」「何が学べるの?」などの疑問にお答えします

日時

5月15日(水)19時から20時予定

本告知の翌日となります

質疑応答の盛り上がりによりますが、1時間程度を予定しています

形式

Zoomを使ったオンラインセミナー形式

視聴用URLについては、フォームにご応募いただいた方へメールにて直接送付いたします

参加費

無料

説明会応募締切

2024年5月15日(水)12:00まで

応募フォーム

24年10月 追記

京都校を開校します! 関西のみなさん、ぜひ!