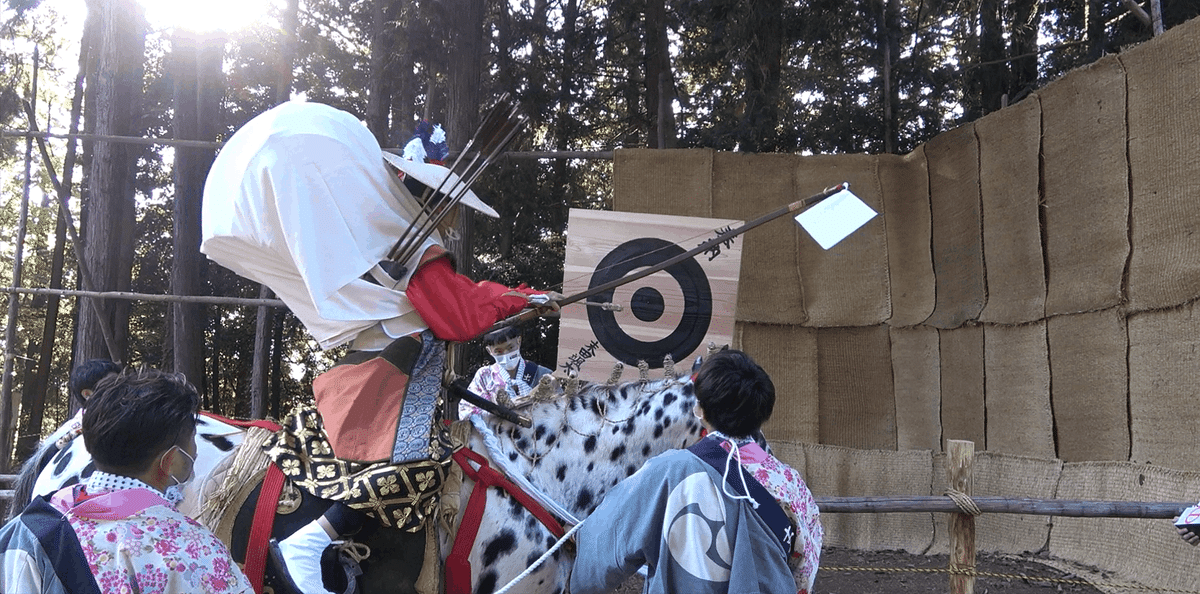

毛呂山町秋の流鏑馬:2022年11月3日

文化の日、毛呂山町の

出雲伊波比神社で

秋の流鏑馬が行われました。

コロナのおかげで数年ぶりの

再開で、コロナ対策を行った

上での「縮小開催」です。

まずは「流鏑馬の起源」から。

毛呂山町の流鏑馬は、平安時代後期の康平6年(1063年)源義家が奥州平定のため、町内の出雲伊波比神社で戦勝を祈願し、凱旋の際、再びこの地を訪れて流鏑馬を奉納したのが起源とされています。毛呂山町の流鏑馬は、毎年秋(11月3日)と春(3月第2日曜日)に行われ、埼玉県内に伝わる伝統的な流鏑馬では毛呂山町だけが毎年奉納されています。

秋の流鏑馬は3つの当番区から出される一の馬、二の馬、三の馬と呼ばれる3頭の馬により奉納されます。一の馬は白で源氏、二の馬は紫で藤原氏、三の馬は赤で平氏を表し、乗り子と呼ばれる射者は町内の小・中学生が務め、乗り子が少年であることは全国的に大変珍しく毛呂山町の流鏑馬の大きな特徴となっています。平成17年3月には埼玉県無形民俗文化財に指定され、祭のクライマックスは、11月3日午後に行われる夕的(ユウマトウ)です。午後2時ごろ、花笠に陣羽織、背中に母衣を背負い、腰には太刀を偑き盛装した乗り子が、矢取りと大勢の口取りを従え、的宿を出陣します。通りでは餅が派手にまかれ、その中をホイホイと勇ましいかけ声とともに出雲伊波比神社に向かい、神社の馬場では日が暮れるまで勇壮な馬上芸が披露されます。

春の流鏑馬は「七つうちは神の子」とされる6歳までの男の子が乗り子です。白・紫・赤の3色で飾り立てられた花笠と赤い陣羽織で盛装した姿は、まるで小さな武者人形のようです。

春秋2回行うのは毛呂山町だけ

だとその筋のプロのかたが

仰っていました。

秋は少年が騎手をつとめ

春は幼子がのることから

「稚児流鏑馬」と呼ばれています。

全国的に見て、騎手が小中学生のみ

というのも珍しいようです。

今年はコロナの影響もあり

十分な練習もできず

晴れ舞台で実力が発揮できなかったのは

可愛そうですが

とにかく無事に騎手をつとめることができ

とても名誉なことですね。

1の馬は流鏑馬の本拠地「毛呂本郷(もろほんごう)」

2の馬は「小田谷(おだや)」

3の馬は「平山(ひらやま)」地区です。

まずは「願的(がんまとう)」

1の馬のみ的の周りをまわり

3周目に、的にあて

願いをかなえるという場面です。

以下は馬上芸と呼ばれる

ものです。

最初は、馬上から弓を射る

矢的(やまとう)

練習不足のせいか

残念ながら当たりません。

しかし頑張りました。

2番目は「ムチ」

ムチを振りながらの馬上芸です。

3番目は「センス」

馬上で扇子をひろげます。

最後は「ノロシ」

ノロシをたなびかせながらの

馬上芸です。

動画です。