練香〜古代編〜

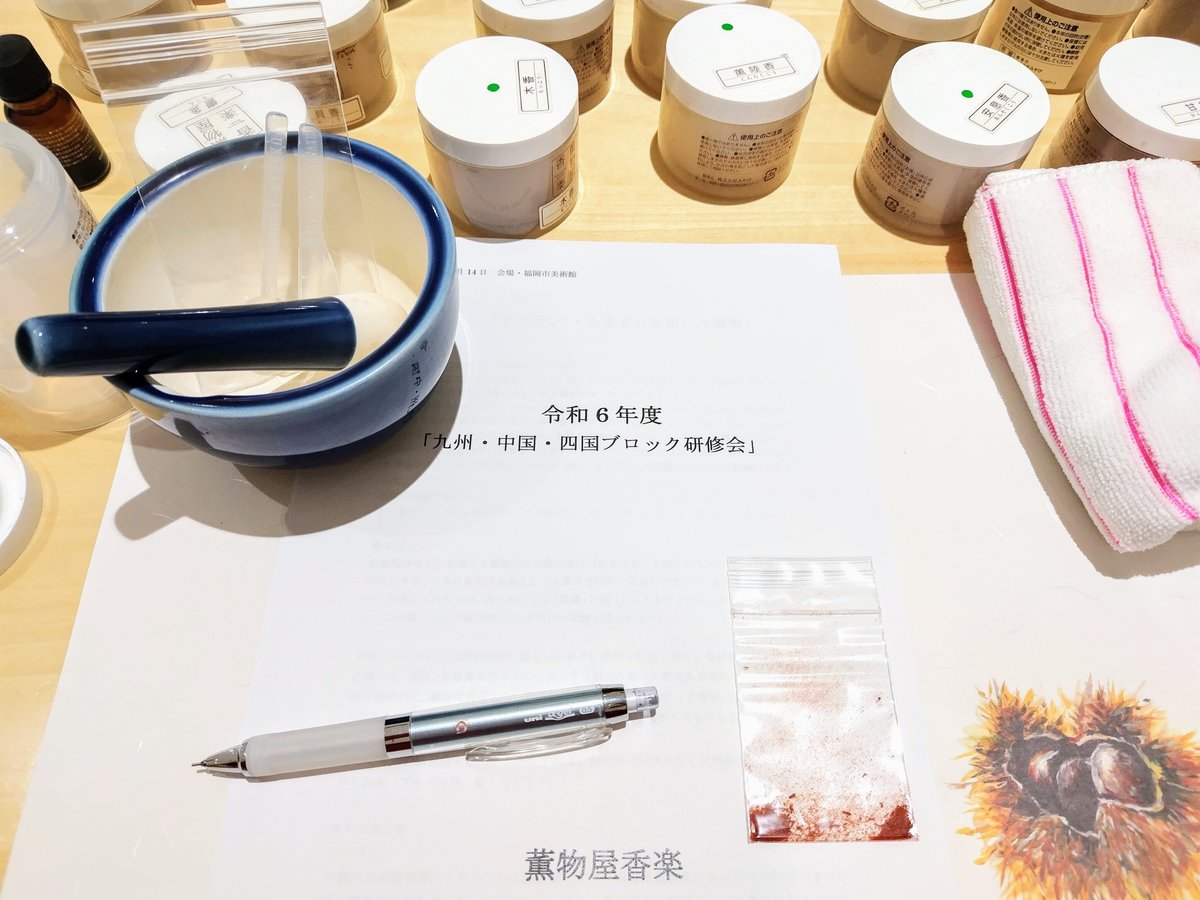

先日、福岡市美術館にてお香の勉強会に参加しました。東京から、薫物屋香楽(お香の香原料の仕入やさんでプロ)の先生来日です。関西弁の豪快で、お香愛にあふれる先生でした。

今回は、古代の香原料を使ったお香がテーマです。

サフランを使った練香

お香の師は、古代中国でいうウコンは、サフランであると言って間違いない。との見解にいきついたそうです。

そこで、今回サフランを使って古代の練香を再現してみることになりました。

現在流通しているウコンは、春ウコン、秋ウコン、紫ウコン、の3種類です。

ウコンはターメリックといわれることもありますが、秋ウコンのことです。

サフランは、料理にも使われているとても高価なスパイスです。

生薬名は、サフラン、クロッカス、バンコウカ(蕃紅花)。アヤメ科です。

サフランの花1輪に3本しかない「めしべ」を利用するので、1gのサフランを採取しようとすると、、、160輪の花が必要になります。

これが世界一高価なスパイスと呼ばれる理由なんですね。

似たような名前でイヌサフランという花もあります。

猛毒があります、ご注意ください。

イヌサフラン科です。

自分自身では毒がつくれないので、毒をもっている植物に似せてくる、というこの植物の生存戦略が本当におもしろいところだなぁ、と思います。

毒を作るより、似せてくる技術のほうがものすごくスキルが高いような気がするのだけど。。

サフランは超貴重ということで、今回用意できたのは、0.1グラム。

それでも、強い香りを放っていました。

お香では、サフランは「糞の香り」と呼ばれているそうです。確かに、独特の香りがします。土が発酵した肥料のような香りがして、私は結構好きな香りでした。

今回作成した調合は・・・

◇沈香(じんこう) 甘松(かんしょう) 貝香(かいこう) 白檀(びゃくだん) 薫陸(くんろく) 麝香(じゃこう) 丁子(ちょうじ) サフラン

甘すぎる香りとなりました。。香り的にはこれが正解だそうです。

練香は蜜をいれて練ります。

あまずらを使った練香

平安時代末期に書かれたお香のレシピ

「薫集類抄(くんじょうるいしょう)」。

そのレシピによると、練香を作る際の蜜は「あまずら」と書かれています。

あまずらは「夏蔦」から採取します。

しかし、あまずらは、夏蔦220kgからわずか100ccしかとれないので、

絶滅危惧蜜になってしまいました。

手間暇かけても、たったこれだけ、、となると、現代はサトウキビからとれる蜜、砂糖に移行していったのです。

今回使うのはあまずら研究第一人者、奈良女子大の前川さんが考案した「あまずら風」蜜です。

この蜜のレシピは、蜜だけに秘密のレシピだそうで公開はしてもらえませんでした。

「あまずら風」の香りは、ほんのり甘い砂糖水のような感じです。

現代ではものたりない甘さだと思いますが、古代ではとても貴重な糖分だったことでしょう。

今回作成した調合は・・・

◇沈香(じんこう) 白檀(びゃくだん) 丁子(ちょうじ) 甘松(かんしょう) 貝香(かいこう) 薫陸(くんろく) 吉草香(きっそうこう)

ウコン あまずら風蜜

さわやかな香に仕上がりました。

お正月に電気香炉でたいて香りを楽しんでみようと思います。

古代食弁当

テーマが古代ということで、お昼は古代食弁当でした。

とにかくか、か、固いです!歯科矯正をしている私にとっては。。

でも、よく噛んで食べるということ、素材そのものの味、丁寧に料理をするという原点を思い出すことができました。

これから日本もこのような食の時代へと還っていくような気がします。