数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション

市場主義的になりがちな移住プロモーション事業を、一体どうしたら「フェア(公正)」なものにできるのか、という視点で解いた挑戦的な一冊。「そうは言ってもね」という気持ちをぐっとこらえて、まずは事実や統計を冷静に見つめ直す――その姿勢は、パブリックな領域のプロジェクトを進めるうえで今後ますます求められそうです。

内容紹介

競争や流行にとらわれず、まちに本当に必要な“移住者”と出会うためには何が重要だろうか?本書では「フェアで持続可能な移住促進」という視点を軸に据え、移住をめぐる研究結果や統計調査など様々なファクトを豊富に紹介。33のトピックに分け、行政・事業者・地域が直面する課題や葛藤を乗り越えるアイディアを提示する 。

目次

はじめに

PART 1|移住促進の「当たり前」を問いなおす

「いま、地方移住がブーム」ではなく、「30年以上前から地方移住への関心は高い」

いま、地方移住はブームなのか?

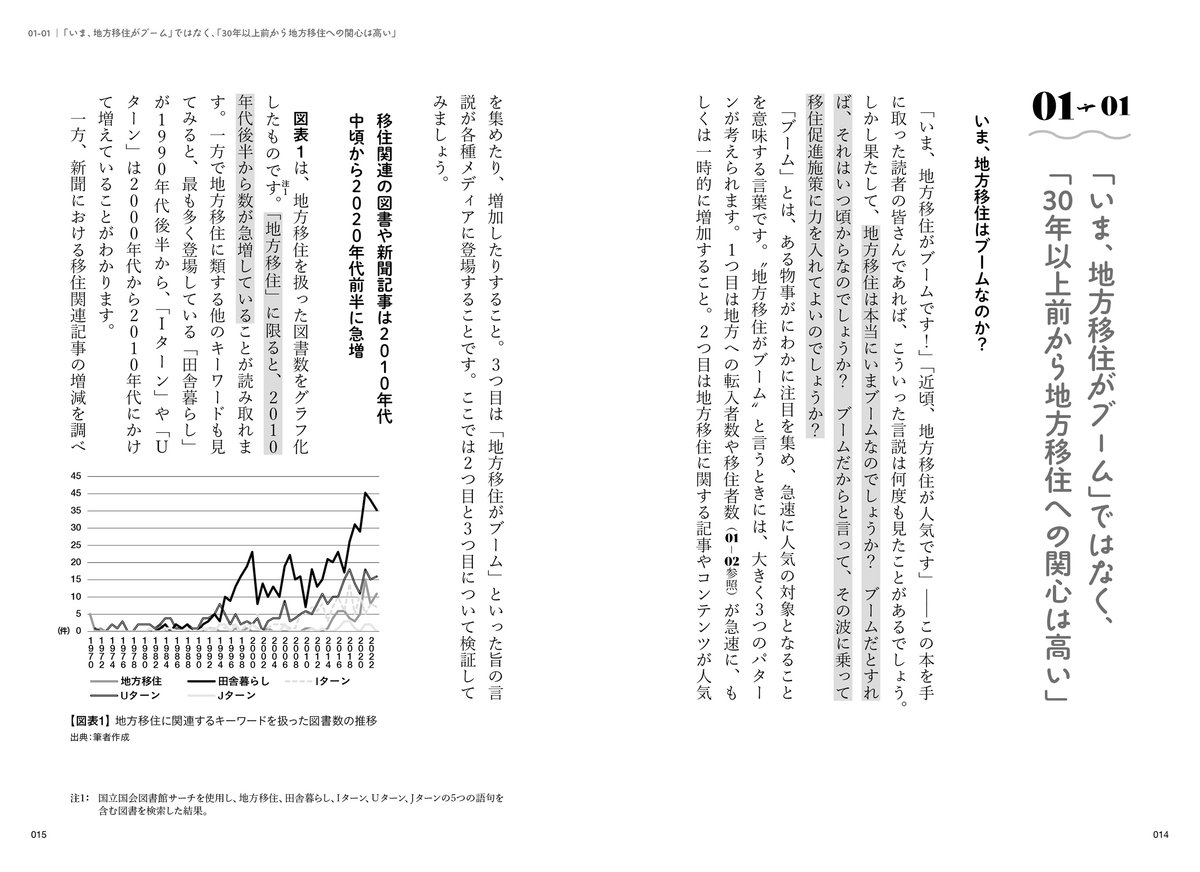

移住関連の図書や新聞記事は2010年代中頃から2020年代前半に急増

30年以上続く「地方移住がブームです」言説

「地方移住ブーム」を疑い議論と検討を重ねるべき

具体的に移住を検討・計画している人はわずか2%!?

増え続ける移住相談者数

具体的に移住を検討・計画している割合は2%程度

移住者数と転入者数

実は50年変わらない、移住希望割合と「仕事」というネック

移住希望と、仕事関連の悩み

約50年前と変わらない!? 地方暮らしを望む人の割合

「仕事があれば地方移住する」と答える人の割合も変化なし

見落とされがちな〝移住をやめる〟背景

これまで把握されてこなかった、地方移住をやめるという選択

性別によって異なる移住の中断要因

移住期間によっても異なる中断要因

移住中断後にもともといた地域に戻る人は65・5%

コロナ禍が地方移住に与えた3つの影響

新型コロナウイルス感染症拡大の衝撃

コロナ禍に移住者が増えた自治体は2割にとどまる

企業による地方移住容認と促進の現れ

都市周辺への移住の高まり

そもそも国はなぜ移住を促進するのか

国による地方移住促進の歴史は1990年代から始まった

1970年代~1990年代:過疎化や労働人口対策として移住促進をはじめる

2000年代:省庁連携による一体的な移住促進と団塊の世代の移住促進

2010年代: 国民的な運動としての移住促進体制へ

他国の移住促進事情から学べる「多様性」の視点

日本だけじゃない地方移住促進の取り組み

韓国における移住促進は若者を革新の主体と捉える時代へ

ヨーロッパにおける移住促進と金銭的な支援

支援をめぐる誤報が生んだ差別と分断

移住促進が差別を助長しないために何ができるか

移住へのキッカケとしてやっぱり重要な観光経験

始まりは、地域を知り関心をもってもらうこと

観光での地域住民との交流時に

移住情報を収集する人は33・7%

観光と移住をつなぐ、地域への肯定的な態度の醸成

金銭的な移住支援の効果は一過性にすぎない

注目される大胆な金銭的支援

大胆な移住支援金の歴史は1990年代にさかのぼる

金銭的支援による移住促進の効果は、中長期的には薄い

「移住者=Iターン」という構図で失っている層

移住者=Iターン者という構図はいつ成立したのか

実は多いUターン者とその特徴

Uターン支援のポイントは、現状の共有と思い込みの打破

まず求められるのは戻ってきたいと思えるまちづくり

PART 2|キーワードからみる地方移住と移住促進の最前線

移住起業:地域との関係性と、相談できる体制づくりが鍵

移住起業の背景と動機

多くの移住起業者は、地域と良好な関係性を築いている

支援策は移住の目的にはならないが、4分の1以上が利用

教育移住:オリジナリティある教育環境が移住者を惹きつける

子どものためによりよい教育環境を求めて地方移住

移住者のうち、教育を重視しているのは3-5%前後

教育移住促進の鍵は「先駆性」と「独自性」

教育移住は一度で終わりではない可能性も

移住婚:問われるニーズと個人の選択への踏み込み

婚活支援事業者と自治体の連携により加速する移住婚促進

移住婚への興味関心と実態

移住+結婚という二重の介入をめぐる論点

ダウンシフト/ダウンシフター:「稼ぎが減ってでも移住した人は多い」説のウラ・オモテ

「収入が減ってでも移住したい人は多い」は本当か?

ダウンシフターは、移住者の23・4%にとどまる

世帯年収が多い、年齢が高いと

ダウンシフトを許容する傾向

現代でも、収入をめぐる不安のケアが大切

介護移住:高齢化社会ならではの地方移住の在り方

2025年問題と、介護移住・高齢者の地方移住への関心の高まり

高齢者の地方移住促進をめぐる歴史

ウェルシーランド構想にみる、持続可能な高齢者移住モデル

関係人口:関係しない人口という新たな視点

移住促進から関係人口促進へ?

関係人口の促進は、移住促進にも一定程度の効果がある

関係人口=移住希望者・移住検討者ではない

「関係しない人口」への着目の重要性

聖地移住:迎えられる側から迎える側になる

増えつづける聖地と地方移住

聖地移住が帯びる2つの特徴

聖地移住を特別視しない

ライフスタイル移住:経済的成功から生活の質を重視する移住へ

経済的な成功や立身出世とは異なる動機づけによる移住

ライフスタイル移住とは何か?

ライフスタイル移住のきっかけ

ライフスタイル移住と仕事

ルーラル・ジェントリフィケーション:移住者の増えすぎがもたらす問題

地方移住者の増加によって生じうる課題

ルーラル・ジェントリフィケーションとは何か

ルーラル・ジェントリフィケーションは、なぜ生じるのか

日本でも生じつつあり、今後さらにリスクが高まる

転職なき移住:できる人・できない人の間にある格差

「転職なき移住」とは

デジタル田園都市国家構想は何を促してきたのか

転職なき移住促進と世帯年収

「効率的」な移住促進が促す格差の拡大

移住マッチング:技術革新で登場した新たなプロモーション手法

広がる移住マッチングサービス

移住マッチングの実態と登場の背景

マッチングというアイディアと

関連サービスのメリット・デメリット

地方移住の商品化:移住の消費は何をもたらすか?

地方移住をめぐる「政策的まなざし」と「消費的まなざし」

雑誌・不動産会社が担ってきたメディアとしての役割

地方創生で加速した「ビジネスチャンス」としての参入

拡大・多様化する「地方移住の商品化」

PART 3|フェアで持続可能な移住促進に向けたアプローチ

過度な自治体間競争から脱却しよう

加速する自治体間の移住者獲得競争

6割以上の首長から噴出する移住者獲得競争への懸念

問題は「競争の過剰さ」と「自治体の主体性を削ぐ」構造

圏域全体の活力への悪影響にも懸念あり

「役立つ、優れた移住者」という発想を脱ぎ捨てる

自治体にとって役立つ、優れた移住者の獲得競争

地域活性化に寄与する移住者への期待

移住者の多くは「普通」を望んでいる

「量」と「質」の二項対立を乗り越えよう

移住促進をめぐる量と質の二項対立という発想

移住者に与えるプレッシャー

「移住者」の定義や要件の見直しから始める

人材として利用するのではなく、自己実現の可能性を広げる

人口重視のKPIから、主観の変化を問うKPIへ

KPIの特徴と利点

KPIガバナンスが金太郎飴的な移住促進施策や

自治体間競争の発端に

現在想定されている移住促進関連のKPI

人口・人数重視のKPIから

主観的な幸福や満足感を問うKPIへ

移住ランキングと適度な距離感で付き合う

移住ランキングとは

影響力が高まる移住ランキング

移住ランキングの上昇を目指す=より良い移住施策ではない

移住ランキングが抱える自治体間格差の拡大側面

算定方法や基準の透明性と、順位上昇の目的化という罠

高まる広域連携の重要性

高知県の〝二段階移住〟政策から探るポイント

広域連携による共創的な移住促進へ

高知発の移住スタイル「二段階移住」とは?

理由はミスマッチの防止と相互補完関係の強化

移住をめぐる実態把握のための調査ノウハウ

「必要だと思うけど、どうすればいいかわからない」

移住をめぐる調査

移住希望の実態を調査する

移住に至るプロセスを調査する

移住後の暮らしの満足度や困り事を調査する

受け入れ側地域の声を調査する

移住者同士、地域住民と移住者同士のグループで調査する

実態を把握する際に気をつけるべき3つの点

担当者の個人的な経験を活かす

大事な担当者の個人的な経験や意見

移住の当事者としての経験と声を活かす

長野県千曲市の「あんずるノート」

移住者と地元住民のトラブルを防ぎ、乗り越える11のアイディア

移住促進により高まる住民の多様性と、生じるトラブル

生活様式や行動原理、人間関係をめぐる

“当たり前”の違いがトラブルの種に

トラブルを乗り越えるための11の方法

格差拡大を防ぐために必要な「正義」の視点

移住機会の格差拡大に影響しているかもしれない政策

モビリティ・ジャスティスという考え方

人種や国籍、ジェンダー、年齢、障がい、

セクシャリティへの配慮

分配的正義と熟慮的正義

「移住したい人を増やす」ではなく「移住した人の背中を押す」政策へ

中長期的な視点で持続可能な方法へ

移住したい人の背中を押す、壁を乗り越える支援の重視へ

本来の地域政策の王道が間接的な移住促進になる

思考実験として可能性を探る

Column|地方移住・移住促進についてもっと考えたい人におすすめの10冊

おわりに

著者紹介

伊藤将人(いとうまさと)

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員・講師。1996年生まれ。2019年長野大学環境ツーリズム学部卒業、2024年に一橋大学大学院社会学研究科を博士後期課程総代で修了。戦後日本における地方移住政策の成立と変遷に関する研究で博士号を取得(社会学、一橋大学)。立命館大学衣笠総合研究機構 客員研究員、武蔵野大学アントレプレナーシップ研究所 客員研究員。地方移住や関係人口、観光インバウンドなど地域を超える人の移動(モビリティ)に関する研究や、様々な地域で持続可能なまちづくりのための研究・実践に携わる。主な論文に「なぜ団塊世代の地方移住は積極的に促進されたのか─国の研究会報告書における移住促進言説の正当化/正統化戦略に着目して─」『日本地域政策研究』(単著、2023)、「地方自治体による政策的移住促進の誕生と展開 ―熊本県におけるUターン制度とテクノポリス構想の関連に着目して― 」『国際公共経済研究』(単著、2023)などがある。