自動回収装置と村人に襲い掛かる惨劇(note de マイクラ7スプリント目)

前回 研究所の外枠までを作り終えました。

なので、この内装から手を付け始めます。

この研究所は司書の利便性をアップさせるという目的で作られた施設です(予定)。

司書は紙を大量に消費するので、ここではレッドストーン回路を使った紙の原料にもなるサトウキビを自動で回収する装置を作っていきます。

レッドストーン装置がパート7でようやく出てくるスピード感なのはご容赦。

サトウキビの自動回収装置

note de マイクラでは初めてレッドストーンを使った装置を作るので、少し詳しめに解説します。

何も考えずに作りたいだけならググればいくらでも作り方が出てきますが、ここでは仕組みとなる基礎の部分を重点的に書いていこうと思います。

自動化するためには回収対象となるサトウキビの知識を抑えておく必要があるので、ここから見ていきましょう。

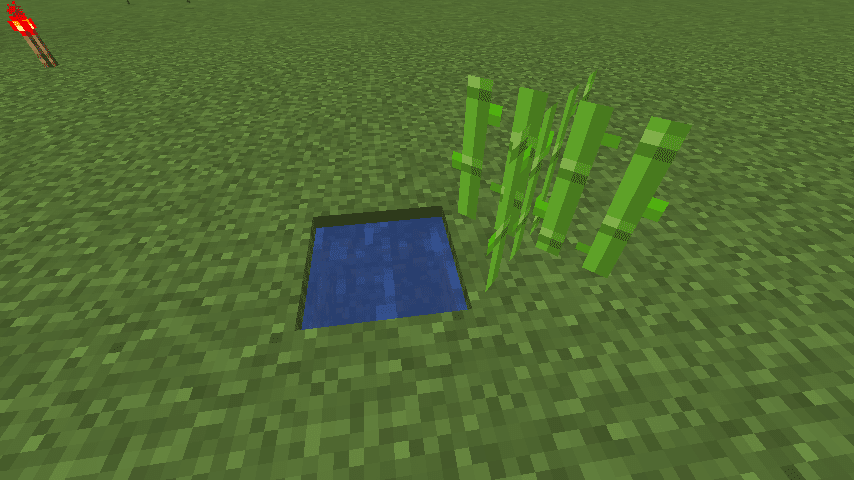

サトウキビは水源の隣のマスにしか植えることができません。

そして時間経過で3マス分まで成長をします。

ブロックを破壊すると、該当ブロックより上部が共に破壊されます。

下のブロックは残ります。

この特性を活かすと、高さ2以上のところで削れば下1ブロック分が残留するので、植え直しすることなく再度成長し、無限に回収することができるようになります。

今回の装置はこのサトウキビの特性を利用します。

さて、ここで登場するのがマイクラの世界にあるレッドストーン回路という概念です。

レッドストーンを電気と置き換えてもらうと分かりやすいかもしれません。装置にONとOFFの概念を持つものがいるということです。プログラムをやったことある人なら「TRUE」と「FALSE」の関係というと伝わると思います。

レッドストーン回路にかかわるオブジェクトとして、「入力装置」と「出力装置」の2種類あります。

現実で置き換えると入力装置がスイッチ。出力装置が照明というところでしょうか。

スイッチを押すと照明が付くように、マイクラも同じように入力装置のONの操作をすると、パワーが伝わって出力装置に影響を及ぼします。

マイクラの世界で一つの例として、レバーという入力装置、ピストンという出力装置があります。

入力装置から電力のようなものを伝えるのはレッドストーンというパウダーの役目です。

レバーは右クリックするとON・OFFを操作できます。

ONにするとレッドストーン動力がパウダーを伝わりピストンに届くと動作します。

ここでの入力装置、出力装置、力を伝える回路に置き換えるとこのような構図になります。

さて、ここまでがレッドストーン回路の基本ですが、今回はまさにこのピストンを使ってサトウキビブロックを壊してあげると良さそうです。

そこで入力装置として登場するのが「オブザーバー」です。

なんとなくイラっとする顔が特徴の装置ですが、この顔が目の前のブロックを常に監視(オブザーブ)しています。

オブザーブしている対象のブロックに何か変化があると、後ろからレッドストーン出力を一瞬だけ流します。

サトウキビを置いた瞬間、レッドストーン出力を通じて出力装置でもあるドアが開きました。(この瞬間の撮影に手間取るくらいには一瞬です)

そこでこんな形で装置を作ります。

サトウキビが3マス分成長するので、成長しきった瞬間をオブザーバーが監視するように配置します。

オブザーバーの後ろにはレッドストーン回路が1つ繋がれており、これが下にある「ピストン」に伝わります。

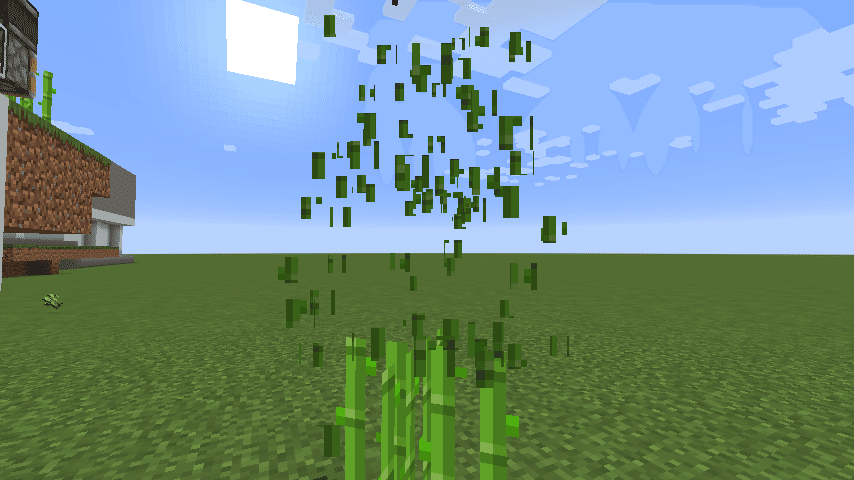

これでサトウキビが3ブロック目まで成長するとオブザーバーが反応し、レッドストーンパウダーを伝ってピストンが動きます。

ピストンは2ブロック目の高さのサトウキビに向かっているので、1ブロック目が維持されたまま破壊されます。

これで自動でサトウキビがアイテム化することができました。

さて、今度はアイテム化されたサトウキビも自動で回収できれば、より効率的になりそうです。

アイテムの回収によく利用されるのが「ホッパー」です。

ホッパーは上1マス分に落ちたアイテムを回収、保持する機能を有しています。

ただし、1マス分以上になるとホッパーはアイテムを吸収してくれません。

今回はサトウキビのアイテム回収の特性上、どうしてもその場に落とすような仕組みとなってしまいます。

なのでサトウキビをホッパーの上に植えることができない限り、今回の自動でアイテムを収集することには利用できなさそうです。

そこで利用できるのがホッパー付きトロッコです。

トロッコの高さ分ホッパーの位置が高く上なるので、上に1ブロックあっても、こちらなら回収が可能です。

今回の装置にはこちらが利用できそうなので、自動回収装置に組み込んで作ってみましょう。

先ほど作ったサトウキビ自動アイテム化装置を好きなだけ横に並べます。

この下にホッパー付きトロッコを走らせれば完成です!

トロッコが常に下を動くようにしても実現できますが、せっかく動作する時にレッドストーン動力が流れるので、この瞬間だけトロッコが動くようにもできそうです。

ただし、トロッコそのものは動力装置を含まないので、今回はレールに目を向けてみます。

トロッコは基本的にレール上を走ります。

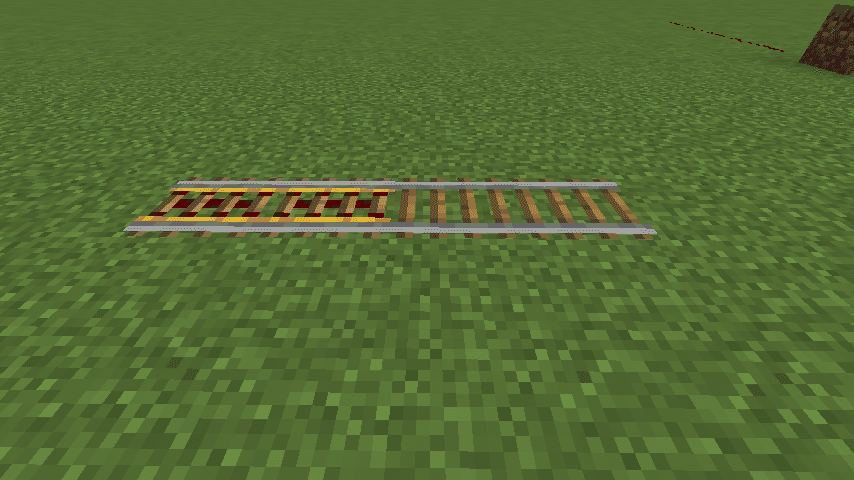

レールにもいくつか種類がありますが、ここでは通常のレールとパワードレールの2種類を使っていきます。

右が通常のレール、左の黄色と赤い線が含まれるのがパワードレール

パワードレールもレッドストーンの出力装置として役割を持っており、動力がOFFの状態では動いているトロッコを強制停止させます。

動力がONの状態では逆にトロッコに進行方向に対して最大のスピードを与えます。

初めから停止しているトロッコについては(進行方向が分からないので)影響を与えるものではないのですが、パワードレールの先を行き止まりにしてしまうとトロッコの進行方向が定まるので、動力を与えると動き出します。

ONにするとトロッコが動く

この性質を使えば、普段はレッドストーンを常にOFFの状態でトロッコを待機させ、オブザーバーが反応した時にONにすることでトロッコを走らせることができそうです。

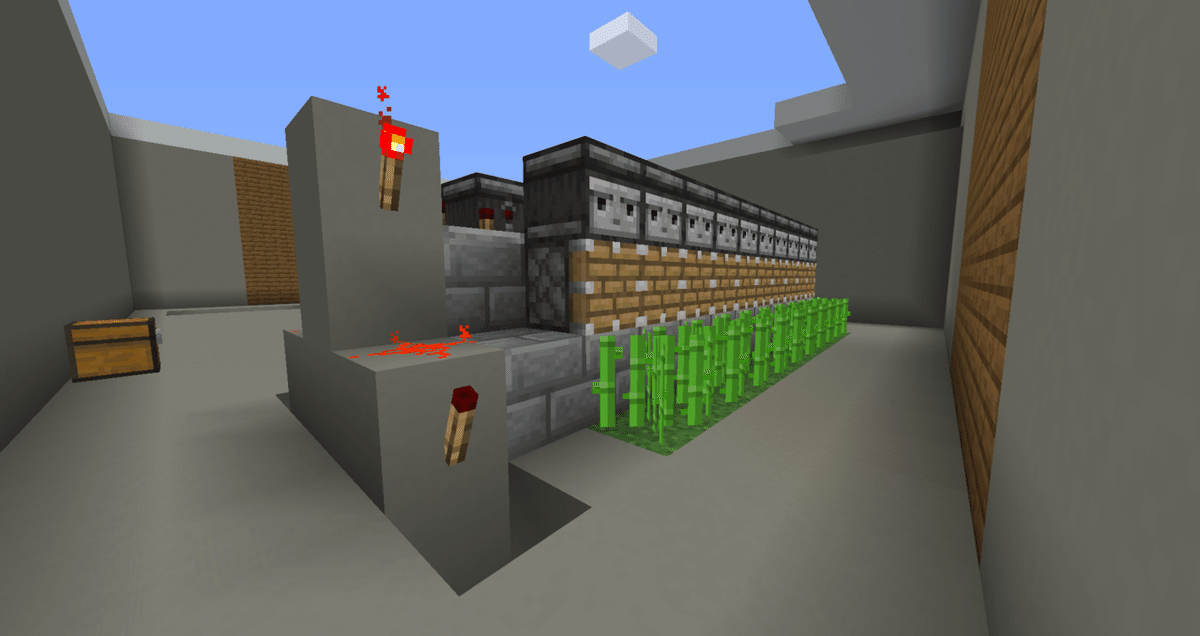

さて、ようやく元の世界(ゆきぐに)へ戻りますが、今回紹介したサトウキビの自動回収装置を研究所に作りました。

せっかくなので裏手にも同じ仕組みのものを作っています。

スクリーンショットに写っているレッドストーントーチは動力を上下に運ぶのに用いていますが、今回はいったん触れないでおきます。

これは研究所の2階部分ですが、1階に動力が伝わっているホッパー付きトロッコを用意しました。

無事自動でサトウキビがチェストにたまっていく機構ができたので、あとは研究所の内装を作っていきます。

現代風建築の内装

現代風の内装作りはかなり苦労しながら作りましたので、ぐだぐだな制作過程は割愛します。

できたものを軽く紹介していきます。

建屋の入り口がこちら。

扉の先には

研究所の受付と、お客様用待合室があります。

1階の高さで天井を塞ぐと圧迫感が強くなるので、吹き抜けにして解放感を出してみました。

光源は床の一部に仕込んだうえでカーペットを敷いて隠しています。

受け付けは司書たちです。

効率強化IVや耐久性IIIなど、なかなか良いエンチャントアイテムを交換してくれます。

受付の奥もお客様が自由に出入り可能な通路があります。

いや、この世界のお客様って誰なんだって話ですけどね。

扉の先の階段を上がると

踊り場のようなところにたどり着き、その先に行けば

受付から見えた吹き抜けの上に出られます。

ちょっとしたベンチも用意しているので、この辺で座って休むこともできそうです。

先ほど作ったサトウキビ回収装置もガラス越しに見学することができます。

野ざらしだったサトウキビ回収装置もしっかりと囲って外からは触れられないようにしています。

奥には装置に登れる階段を設けていて

マイクラのアップデートなどの煽りでメンテナンスが必要になった場合に改修工事をできるようにしています。

ちなみに2階にはテラスも作っていて、ちょっとしたお茶できるスペースを用意しています。

これまで作った街並みを一望できます。

さて、内装がざっくりできたので、工事はここまでとしましょう。

2スプリントにわたってしまいましたが、いったんこれで完了して次の建築に取り掛かれそうです。

司書も連れて来れたし、サトウキビ回収装置も作れたので今後は特に問題なくサトウキビを増産して紙には困らない生活になりそうです。

村人に惨劇が・・・

サトウキビを大量に手に入れるために作った今回の装置。

レッドストーンの自動回収装置は何もしなくても良いというのが一番のポイントなので、メリットを享受しようとしばらく放置していました。

ある夜マイクラを付けっぱなしにして就寝後に再度画面を開いてみると、こんな光景が待ち受けていました。

・・・はい、ここ司書が4人いたところです。

2体の村人ゾンビが鎮座されています。

なんで!?どうして!?

建物の中はもちろん湧きつぶしはしていました。

過程を見たわけではないので想像するしかないのですが、状況から見るに1つの可能性が出てきました。

瞬間移動を使う「エンダーマン」という敵MOBがいるのですが、どうしても外からワープで内部入ってくるのは避けられません。

とはいえエンダーマンは村人を襲うような真似はしないので村人にとっては直接的な脅威にはならないはずです。そもそも今回のようなゾンビになるのはゾンビに直接攻撃された場合にのみしかならない。

では何が考えられるかというと、エンダーマンが建屋内に侵入した際に感圧版を踏んでドアを開いてしまったのではないかという予想です。

感圧版は踏むと入力装置として働くので、隣接したドアが開く

実は起きた時、2体のエンダーマンと1体のゾンビが研究所内に侵入していました。

1体のみだったのでその場で湧いたということはなさそうでしたが、エンダーマンが感圧版を踏んだ時に外から侵入を許してしまったのは十分考えられます。

悔やまれる・・・かなり良い素材を交換してくれた村人なだけにショックは大きかったです。

いったんは外とつながる扉に感圧版を置くのを自重します。

しかしまだ希望もあります。2体の村人ゾンビがあの場に残っています。

実は村人ゾンビは治療する方法があります。今やマイクラ世界ではゾンビ化は可逆反応となるほど医学は進歩しているのです。

・・・なので村人の治療をこのスプリントでのゴールとしたいと思います。

村人治療のため、ネザー要塞へ

治療には「ブレイズロッド」というアイテムを使います。

これはブレイズという敵MOBがドロップするのですが、このブレイズ実はネザーの「要塞」という施設にしか現れません。

なので今回は要塞へ出撃しようと思います。

場所についてはすでに見つけていたので、最短で通れるように道なき道を整備して簡易的に行き来できるようにします。

そのうちネザーにも本格的な建築をしていきたいですね。

要塞は強力な敵MOBの巣窟となっているので、慣れていない方は武器や防具など、かなり準備をした上で臨むことをお勧めします。

武器については剣のほかに弓などの遠距離攻撃手段があると、とても心強いです。

ブレイズはこの燃えているMOBです。

炎を高頻度で吐いてくるのでかなり手ごわいです。火炎体制のある防具をしていると少し気が楽になると思います。

ブレイズを倒すと

たまにブレイズロッドを落とします。

中心に写っている赤い棒のことです。

10個手に入れることができた

村人の治療

さて、これでアイテムの準備は整いました。

村人ゾンビの治療について詳しいことを描くと、また文字数が多くなってしまうので、簡単に必要な素材と手順だけ記載しておきます。

最終的には「弱化のスプラッシュポーション」と「金のリンゴ」を村人に与えることがゴールです。

2つのアイテムを村人ゾンビに与えると、赤いエフェクトを出しながら震えだして

元に戻ります!

弱化のスプラッシュポーションの作り方

1. 醸造台をクラフトして配置します

├ブレイズロッド×1

└丸石×3

2. ガラス瓶をクラフトして用意

└ガラス×3

3. 発行した蜘蛛の目をクラフトして用意

├砂糖(サトウキビから作れる)

├クモの目(クモからドロップ)

└キノコ(茶)

4. 1.で作った醸造台に2.と3.で作ったアイテムを使って「弱化のポーション」を作成

5. 再度、醸造台で火薬(クリーパーからドロップ)を用いると弱化のスプラッシュポーションが完成

金のリンゴの作り方

金インゴッド×8とリンゴ×1からクラフト

これで無事、村人が元に戻りました。

元々は4人いたのですが、まぁ尊い犠牲により学べることもあったと今回は諦めましょう・・・

(村人は難易度ノーマルだと半分の確率で村人ゾンビに、半分の確率で死亡します)

ではまた。