『経験なき経済危機』:第5章の4

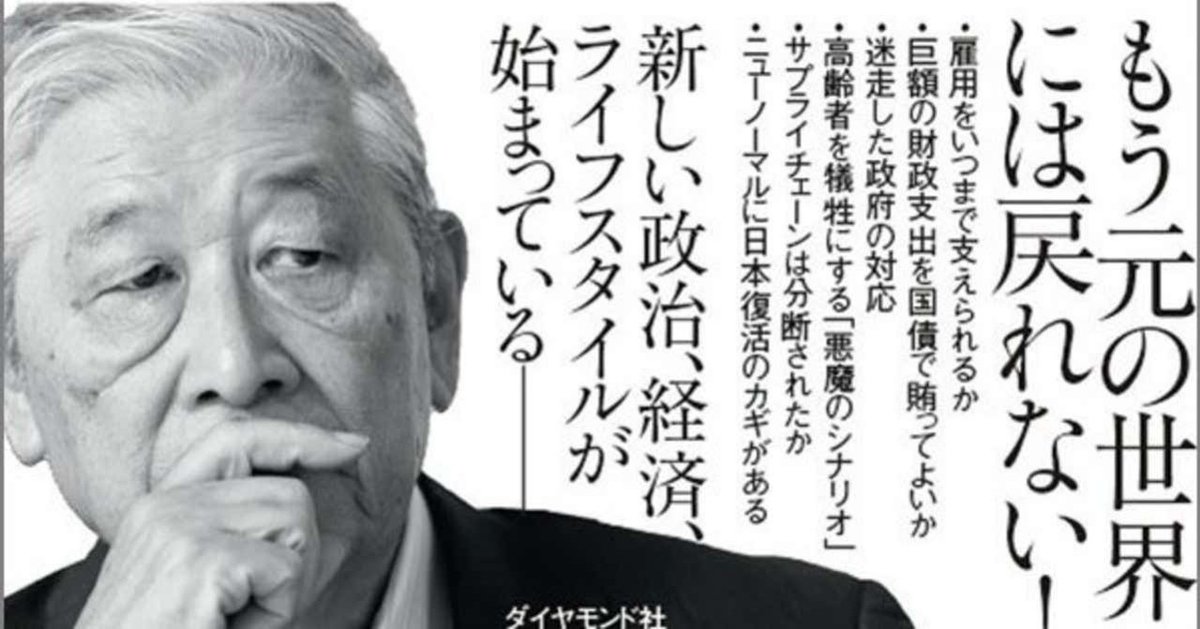

『経験なき経済危機』が、ダイヤモンド社から刊行されました。

10月28日から全国の書店で発売されています。

これは、第5章の4 の全文公開です。

4 過剰流動性でないので、インフレにならない

流通速度が低下したため、物価は上がらない

ところで、マネーが増加すると、物価が上昇すると考えられることが多い。しかし、実際にはそうなっていない。マネーが急増したにもかかわらず、物価は上がらない。

5月の消費者物価指数(生鮮食料品を除く総合指数:コアCPI)は、対前年同月比で0.2%下落し、2カ月連続のマイナスとなった。2019年10月に消費税率が2%引き上げられているため2%程度の上昇があるのだから、それを差し引けば、マイナス2%程度ということになる。

こうなったのは、エネルギー関係の価格が大幅に下がったことの影響が大きい。ガソリンや灯油を含むエネルギー価格の下落がマイナスに寄与した。ガソリンの対前年比16.4%の下落は、16年3月以来の大きな下落幅だった。

日本の消費者物価指数の動向は、ほぼ輸入物価の動向で決まってしまう。そして、輸入物価の動向は原油価格の動向と為替レートで決まる。このことは、コロナ以前においてもそうであったし、いまでもまったく変わらない。

貨幣の流通速度が下落

「マネーの増加が物価上昇をもたらす」との考えは、貨幣数量説をよりどころとして主張されることが多い。これは、つぎのような関係だ。

(通貨の総量)×(貨幣の流通速度)=(物価水準)×(取引量)

ここで「貨幣の流通速度」とは、一定期間内に貨幣が受け渡しされる回数である。仮に流通速度が一定であれば、取引量が不変な場合に通貨の総量が増加すると、物価は上昇する。しかし、流通速度は定数ではなく、状況によって大きく変化するのだ。

コロナショックによる売上高の急減に直面した企業は、支払い準備に充てるために、預金通貨の保有額を増大し、それを保有し続けている。つまり、流通速度が低下したのだ。通貨が増加したにもかかわらず、物価が下落し取引量が減少しているのだから、流通速度は大きく下落したことが分かる。

(注2)「マーシャルのk」と呼ばれるものは、貨幣の流通速度の逆数である。つまり、k=(貨幣の総量)/(物価×取引量)。

現状は過剰流動性ではない

現在の状況を、「過剰流動性だ」とする意見がある。

そして、「マネーが潤沢に供給されているので、それを用いて株式投資の原資にする。それが株価を引き上げる」といわれることがある。つまり、「増えたマネーは実物の取引には使われず、投機に向かう」というのだ。株高の原因は、流動性が株式投資に向かっているためだという。その意味で、現在の株価はバブル(コロナバブル)だというのだ。

第6章で述べるように、株価が実体経済に比べて著しく高水準であることは事実だ。その意味で、バブルであるといってよい。

しかし、その原因は、早期の経済再開に対する過剰な期待であり、政府の政策に対する過剰な期待だ。マネーが増えていることではない。

右に見たように、企業は支払い準備に備えて、普通預金等の形でマネーを保有している。融資を受けてそれを株式投資に充てているわけではない。緊急融資を受けた企業は、それを株式投資に回す余裕などないはずだ。

なお、インフレにならないということは、株式や不動産などの実物資産の有利性は実現しないということだ。金融機関の安全性が確保されているかぎり、銀行預金が、いま最も有利な資産になっている。