『円安が日本を滅ぼす』:全文公開 第3章の3

『円安が日本を滅ぼす』-米韓台に学ぶ日本再生の道 (中央公論新社)が 5月23日に刊行されます。

これは、第3章の3の全文公開です。

3 日本は円安を進めたのに貿易収支が悪化

円安で輸出が増えたが、輸入も増えた

以上の政策がとられた結果、何が起こったか?

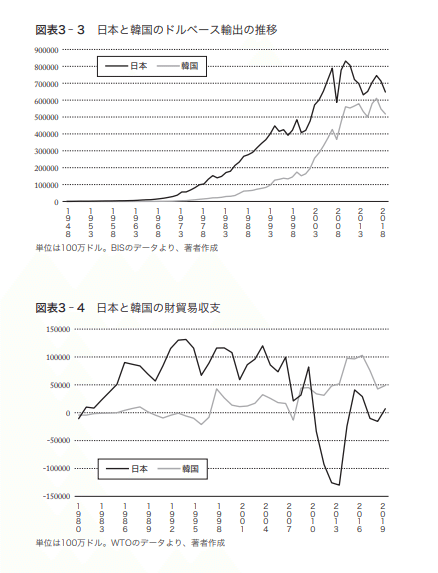

日本では、2000年頃から輸出が増えた。輸出の対GDPも上昇した。図表3‐3に示すように、ドルベースでも増加した。

しかし、輸入額も増大した。輸入品の中には、原油など、価格弾力性の低いものがある。これらは、輸入価格が上昇しても輸入量を減らすことができないため、通貨が安くなれば、輸入額がさらに増える。

この結果、財貿易の黒字は増大しなかった。2000年以降の日本の貿易収支の推移は、図表3‐4に示すとおりだ。

貿易黒字は、1990年代の中頃までは増加していたのだが、それ以降は増加しなくなった。つまり、経済を成長させる力を失った。

2005年頃からは、貿易黒字は、むしろ減少した。貿易黒字の減少は、リーマンショック後、顕著になった。2012年頃の原油価格高騰期には、とくにそうだ。

2007年頃までは、年1000億ドル程度の黒字だった。しかし、その後は大きく減少し、2011年から15年は赤字になった。それ以降は、赤字と黒字が交錯する状態になっている。

結局のところ、輸出産業の利益を増すことにはなったが、経済全体のGDPを増やすことにはならなかった。2013年頃以降は、財の貿易収支が赤字になっている。つまり、GDPを減少させる方向に働くようになった。

日本ではサービス収支が恒常的に赤字なので、貿易サービス収支が悪化する(2011年以降、16、17、18年を除けば、赤字)。これを所得収支(対外資産からの収益)で賄う形になった。

だから、輸出企業の利益が増え、株価も上がったのだが、経済成長は停滞した。そして賃金も上がらなかったのだ。しかも、企業が円安効果に依存するようになったため、技術開発とビジネスモデルの革新を行わなくなり、日本の輸出競争力は低下していった。

1990年代の半ばまでは、顕著な円高で貿易黒字が拡大していた

もっと前の時点に遡って、長期の状況を見ると、つぎのとおりだ。

日本の貿易黒字は1980年代後半に顕著に増加し、92年には1000億ドルを超えた。こうした日本の躍進は、アメリカとの間で貿易摩擦を引き起こした。

この間に、円も顕著に増価した。80年代前半には1ドル=250円程度であったものが、85年のプラザ合意から急速に円高になり、89年には127円になった。そして95年には85円になった。

こうした急激な円高が進行したにもかかわらず、輸出は増加し続けていることに注意が必要だ。そして、貿易黒字も増加を続けている。

1995年頃に比べると、現在は輸出が2倍程度になっている。しかし、輸入の増加のほうが輸出の増加よりも多くなっている。このために、貿易収支が悪化したのだ。

中国の工業化に対応して日本は円安を進めた。それが技術革新を妨げて生産性を低下させ、産業構造もその当時からあまり変わらず、現在の事態をもたらしているのだ。

この間に日本の国内の賃金はほとんど上がっていないのだから、国際的に見て安い人件費で生産できるようになったことになる。それにもかかわらず貿易収支が悪化するのは、日本製品の競争力が落ちているからだ。