連載50周年!『ベルサイユのばら』紹介【ヅカオタだけど普通に原作をおすすめしたい】

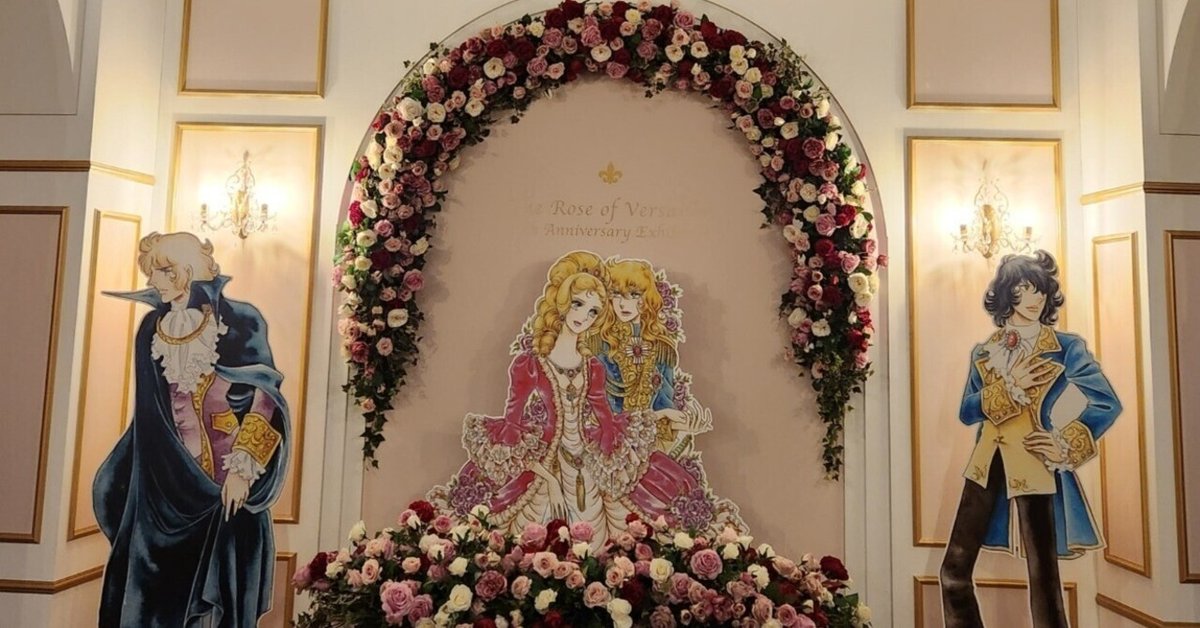

つい先日、六本木の『ベルサイユのばら展』に行ってきました!

『ベルばら』は今年で連載開始から50周年だそうです。

またこの物語の主人公の1人であるオスカル・フランソワ・ド・ジャルジェが亡くなったのは33歳とのこと。

ちょっとした衝撃を受けました。

今の私も、33歳。

高校生の頃に初めて読んで10数年経っていることもあり、色々と感慨深いものを感じてしまいました。

というわけで、今回は記念に私なりの『ベルサイユのばら』のおすすめポイントなどを語らせていただきます。

「5巻しかないからすぐ読める」!『ベルサイユのばら』との出会い

私が『ベルサイユのばら』を手に取ったのは、高校の図書室。

その図書室に入り浸っては、色々と興味ある本を借りて読んでいました。その中に、『ベルサイユのばら』も含まれていたのです。

(今考えたら、『ベルサイユのばら』以外にも、宝塚歌劇団で上演している『風と共に去りぬ』も『巌窟王』も『源氏物語』も『春琴抄』もこの時期に読んでハマっていた私。めちゃめちゃヅカオタ適性高かったじゃん……と思う)

それではなぜ私は『ベルサイユのばら』を手に取ったのか。振り返ってみると、図書室で見つけた時に「あれ、5巻しかないの!? 意外と短い! すぐ読めるじゃん!!(※集英社文庫版)」と思ったことが結構大きいです。

つまり、興味云々よりも「有名な作品をあまり時間をかけずに読みきれそうだ」という何とも情けない理由でした。でも同じような理由でいいから、ぜひ多くの人に軽い気持ちで読んでもらいたいです。

インターネットのない時代に『ベルサイユのばら』を週刊誌で描いたのはすごすぎる

『ベルサイユのばら』は少女漫画の代表格的存在だし、フランス革命をテーマにしているとはいえ恋愛方面ばっかり描かれているんじゃないの? なんとなく読まずにそう思っていました。

宝塚のベルばらの曲も「愛」「愛」繰り返し歌ってますしね(※ヅカオタの友人が宝塚版ベルばらのMDをくれたので、舞台は観てなかったけど曲は知ってました)。

実際に『ベルサイユのばら』を読んでみると、ちょっと様子が違いました。

たとえば1巻で印象的に描かれているのは、マリー・アントワネット王太子妃とルイ15世の公妾であるデュ・バリー夫人のガチンコ勝負。ただし2人の女の闘いは、殴り合いの喧嘩でも男を奪い合うでもありません。

2人の争点は「挨拶するかしないか」。

どういうことなのかは、まぁ実際に『ベルサイユのばら』読んでもらった方が早いと思うんですけど、簡単に書くと下記のような騒動がありました。ちなみに史実をもとにしたエピソードです。興味のある方だけどうぞ。

当時のフランス国王ルイ15世の公妾(愛人)であるデュ・バリー夫人は、それなりに強い権力を持っていた。しかし王太子妃でありフランスの女性としては最高位であるマリー・アントワネットに話しかけることは、デュ・バリー夫人ですら禁じられていた。

しかしマリーは母であるマリア・テレジアから「娼婦はいやしいもの」と教えられていたため娼婦同然の生活をしてきたデュ・バリー夫人を嫌い、ひたすらにデュ・バリー夫人に声をかけなかった。デュ・バリー夫人は「何あの小娘! 生意気な!」と怒り、国王やマリーの故郷オーストリアを巻き込んだ騒動に……。

戦争にもなりかねなかったという、フランス王室で勃発した女のドロドロ。学校の教室でそこらの女が似たようなことをやってても「しょーもな」って感じですが、マリー・アントワネットたちがやっていると思うと興味が出てきました。

また『ベルサイユのばら』には、華やかなベルサイユ宮殿や貴族の生活だけではなく、フランス民衆の悲惨な生活もしっかりと描かれています。

だから最初はオーストリアから来たマリー・アントワネットを歓迎していた民衆たちが、武器をとって立ち上がっていくレベルまで気持ちが変化していく様子がすごくわかりやすいです。

そして、フランス王家への忠誠心と、民が苦しんでいる現実との間で揺れるオスカルの苦悩も……。

このように史実で実際に起こったフランス革命前後を舞台にした作品を、池田理代子先生はインターネットも発達していないような時代に発表しました。

そして、建物や衣装、アイテム、それぞれ1つひとつを調べるのも描くのも大変だったと思われます。

この作品は言うまでもなく、ベルサイユ宮殿や豪華に飾り立てたマリー・アントワネットや貴族たちがたくさん出てきます。それに、華やかな場面だけではなくフランス革命の戦いの場面もガッツリあります。

もちろん、ペンタブもクリスタもプロクリエイトもない時代。

しかも当時の少女漫画、週刊誌連載!!

週刊少年ジャンプのペースで、フランス革命を舞台として取り扱うなんて……。

すごくない……?

実際、作者の池田理代子先生は何度かぶっ倒れて病院送りにされていたそうなんですけど、編集部に「描いてから病院行ってください」的なことを言われていたらしいです。今だったら炎上ものですよね。

『ベルサイユのばら』は、その華やかな画風と裏腹に、作者のえげつない「根性」と「覚悟」が滲み出ている作品のように思います。

ベルばらで一番描きたかったものは恋愛ではなくて「命をかけて何かのために生きること」だったと思う

『ベルサイユのばら』には各キャラクターの恋愛事情が描かれているものの、著者の池田理代子先生がこの漫画で一番描きたかったものはそこではないと私は考えています。

一番描きたかったのは、フランス革命という激動の時代のなかでも自分の立場や考えに向き合い、命をかけて一生懸命生きた人々の姿だったのだと思います。

あくまで私の意見ですが、主人公の1人であるオスカルは、恋愛を決して求めてなかったと思うんです。

どんなことがあってもオスカルには「祖国フランス」への想いが常にありました。さらに、自分の考える理想のフランスとは何か……色々見てきて考えた末に、とある結論までたどり着きました。

その生を真っ当するなかで見つけたのが、「支えてくれる愛」だったのだと思います。

この恋愛のあり方。「恋愛が実ってハッピーエンド!」みたいな漫画より、ずっと健全なように当時の私には見えました。そして、三十路を超えた今もそう思っています。

クライマックスにベッドシーンは少しだけあるものの、その美しさ!! そしてそこに至る過程も、自分としてはすごく納得させられました。

あとがきか何かで「連載当時、『子供も読むものにこんなシーンを入れるなんて』と苦情があった」というエピソードを読んで、女子高生ながらに「か〜!! なんと情緒のわからぬ、読解力のない大人なのかー!!!」と憤ったものです。

幸い、当時の編集長が「あなた、『ベルサイユのばら』は全部読みましたか? 読みましたらまた電話をかけてください」と啖呵を切ってくれたそうです。当時の編集長さんが理解ある方で本当によかったです。

ベルばら展をきっかけに、エピソード編も読んでみた

長年、『ベルサイユのばら』の新作(エピソード編のこと)が発売されていたのは知っていました。ただ、それが新作だと知らなかったのと(昔の話を描き直したのかなぁと思ってました)、正直言って表紙だけ見ても絵柄が昔とかなり変わっていたので、それを自分が受け入れられるのか不安でした。それで、今まで読めずにいました。

(※Kindleだと「エピソード編」となっているのですが、なぜかコミック(紙)だと11巻となるようです)

でも『ベルサイユのばら』展でエピソード編の一部が飾ってあるのを見つけて、「あ、これは読んで確かめよう!」となりました。

というのも、登場人物の1人であるジェローデルが萩尾望都先生の『ポーの一族』のエドガーと出会っているではないですか。

「な、なに……!? ジェローデルがバンパネラに!??」と衝撃を受けました。また、フェルゼンがおじいちゃんになっているのを見て「あ、これ新作だったのか!」と気がつきました。

結果、エピソード編を読んで心からよかったと思いました。

この記事で書いたように、私は池田理代子先生が『ベルサイユのばら』で最も描きたかったものは、恋愛ではなく一生懸命生きた人々の人生だったと思っていました。今回「エピソード編」を読んでみて、それが確信に変わったような気がします。

細かいことは伏せておきますが、登場人物たちの幸せなラストは見られません。彼らは数十年の時を超えて、私たち読者の心を傷つけてくる。もう読み終わったあとは、お通夜ムード(笑)。

でも、私はよかったと思っています。少なくとも池田理代子先生は、『ベルサイユのばら』の登場人物たちが「確かに自分の守りたいものを守るために生き、そして死んでいった」姿を改めて色鮮やかに見せてくださったのですから。

ただ、今度はちょっとギャグテイストの『ベルばらKids』でも読んで癒やされようかと思います。笑

心の準備ができたら、アランやベルナールも出ている『皇帝ナポレオン』も読みたいです! というか今1巻読んでるのですが、エピソード編を先に読んだので「アラン、なぜ……」ってなっています。

エピソード編の話に戻します。オスカルのとあるエピソードは、人によっては「蛇足」と思われるかもしれません。というか、自分自身、少しだけそのように感じました。

ですが、そう感じていても、人生の選択肢をたくさん持たされた実感のある30代の女には、色々と刺さるものがありました。このタイミングであのお話を読めて、よかったなと思いました。

というわけで『ベルサイユのばら』、および『ベルサイユのばら』展、「今さら」と思わず、ぜひ読んでもらいたいです。私はヅカオタだけど、絶対原作から!!

宝塚はその後で、明日海りおさんがフェルゼンやってるバージョンでぜひ!!

あとアニメも! 昔のもいいです(ベルばら関連の曲ですと、アニメオープニングの『薔薇は美しく散る』が一番好きです)。古風な劇画調が、この作品にピッタリ合っていると思います。

また、新しく劇場版アニメも作られるみたいなので私も楽しみです。声優誰なんだろう!

また、かつて『ベルばら』読者だった方は、ぜひエピソード編も読んでみてください!!

というわけで以上、『ベルサイユのばら』プレゼン記事でした。ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

フランス、ばんざい……!!