先祖が生きた地.岡山県津山市(歴史編 江戸時代 宇田川榕菴- ⑦榕菴と珈琲)31 #080

みなさん、こんにちは。今週もお疲れ様でした。

みなさんはコーヒー好きですか?

私は学生の頃、アルバイトをしていたミスタードーナツでその味を知り、今は飲まない日はないです。

↑コーヒーだけ載せていますが、そんなわけなくて…ドーナツ4つ買いました(^^)

さて、本題です。私は、noteで岡山県津山の歴史を調べています。

今回は、津山藩医の宇田川榕菴とコーヒーのお話です。

コーヒーの日本への伝来については諸説がありますが、江戸時代の初めごろにオランダ人が出島に持ち込んだことが『和蘭商館日記』(商館長の公務日誌)などに記されています。

1.コーヒーの歴史(諸説あり)

早くからコーヒーに注目してたのはオランダ人でした。以下の地図を参考にしながら、コーヒーの歴史をお話したいと思います。

1616年(日本は江戸時代初期)…アラビア半島のモカ港からオランダへコーヒー輸入始まる。

1663年…モカのコーヒーがオランダのアムステルダム市場で定期的に取引される。

1696年…ジャワ島で最初のコーヒー栽培(プランテーション)で。

→このコーヒーがオランダ船で、長崎出島に持ち込まれる。

1823(文政6)年に来日した、シーボルトの記録にも「熱い茶を飲んで交際好きの日本人がコーヒーに親しまないのは不思議だ」と書かれていて、もちろん江戸参府の時も持参したそうです。

2.榕菴はコーヒーをいつ飲んだのか。

当時、まだ一般の人が口にすることのほとんどなかったコーヒー。榕菴はわずか19歳で『哥非乙説』という論文を書いているのですが、榕菴はいつコーヒーを飲んだのでしょう。考えられる仮説は2つ。

※榕菴は14歳で、津山藩医宇田川玄真の養子に来ています。

仮説①

1814(文化11)年、榕菴が17歳の時、養父の玄真とともに、江戸にてオランダ商館長と面談をしています。商館長は江戸参府の際、コーヒーをお土産にすることがあったようで、この時、榕菴もコーヒーを口にするチャンスに恵まれた可能性があります。

※榕菴の収集品リストには「コーヒー」とカタカナで書いてあるので、コーヒー豆を持っていたのは確かなようです。

仮説②

玄真が、ショメール著『家庭百科事典』の“コッヒィの項”を翻訳担当し、その訳に(榕菴の考えとして)「えごの木と、図で見る可非の木は形状がよく似ていて、味淡白、微甘、油気が多く西洋の船がもたらすコーヒーボーン(コーヒー豆)と異ならず」書いていることから、コーヒーの研究をする機会があったことが考えられます。

【えごの木】

【可非の木とコーヒーボーン】(コーヒーの木と実》

3. 榕菴の『哥非乙説』は所在不明

1816(文化13)年、榕菴19歳の時に『哥非乙説』を記したとされていますが、実はその所在は不明です。

洋学史辞典の記述部分には、

「コッヒィせつ 哥非乙説 宇田川榕菴による稿本。一巻一冊。成稿年は文化13年(1816年)である。水田昌次郎・池田哲朗編「宇田川榕菴稿本目録」(1961)に記載されているが、現在、稿本の所在は不明」

と書かれています。

しかし、榕菴の自筆資料『観自在菩薩楼随筆』には、コーヒーを煮出すための道具の図が描かれています。左のものは絵をもとに作られた複製品です。

4. 「珈琲」の当て字についても紆余曲折あった

宇田川榕菴を検索すると、「「珈琲」の当て字は榕菴が考えたもの」と出てきますが、真相がわかったのは今から約10年前、平成も終わり頃でした。

その経緯を守るまとめると…

1957(昭和32)年、奥山儀八郎氏が『珈琲遍歴』を出版。その中で、

「勝俣銓吉郎コレクションの、宇田川榕菴手控え(覚書)の『蘭和語彙』に【Koffij 骨喜 哥兮 珈琲 架非 Koffij boon】とあるので、珈琲という文字は榕菴が考えたものだ」と言っているのです。

※『和蘭語彙』は翻訳辞書

しかし、この『和蘭語彙』の所在も不明。

時が経ち、今から10年ほど前に、『和蘭語彙』に似た『博物語彙』という資料を調べると、“当て字の部分”が書かれていたそうです!

榕菴が考えた当て字は約70個あります。いくつか紹介すると…

ちょっと気になる「骨喜」「可否」について。想像してみてください。

オランダ人にコーヒーを勧められた日本人は…

「香ばしいが、醤油のような色、これを飲んだら腹を下すのではないか。飲むべきか飲まざるべきか…」悩んで…

→「可否」

飲んでみたら骨が喜ぶほど美味しかった!

→「骨喜」

と考えたのかもしれません。

※『岡山蘭学の群像1』より引用」

「珈琲」の当て字は特別!

当て字の多くは、“音を当てた”のが特徴ですが、その中で「珈琲」は特別です。その理由は、「珈」も「琲」も、中国の王妃が首につける装飾品の意味があるからです。

UCCコーヒートリビア

当時の榕菴は、コーヒーの木の実物を見たことはなかったと思いますが、コーヒーの絵を見て赤い実を宝石の首飾りをイメージしたのかもしれません。

※コーヒーが日本人に広く親しまれるようになったのは、大正時代(1912〜26)です。その100年ほど前に、コーヒーについて研究していた榕菴でした。

5.岡山県津山で愛される榕菴珈琲写真集

津山では、“津山と宇田川榕菴と珈琲”は定着していて、多くの方が知っています。その様子を紹介します。

↓豆はこんな感じです。

私は、このお店の店主と知り合いで、メニュー表を描いています。

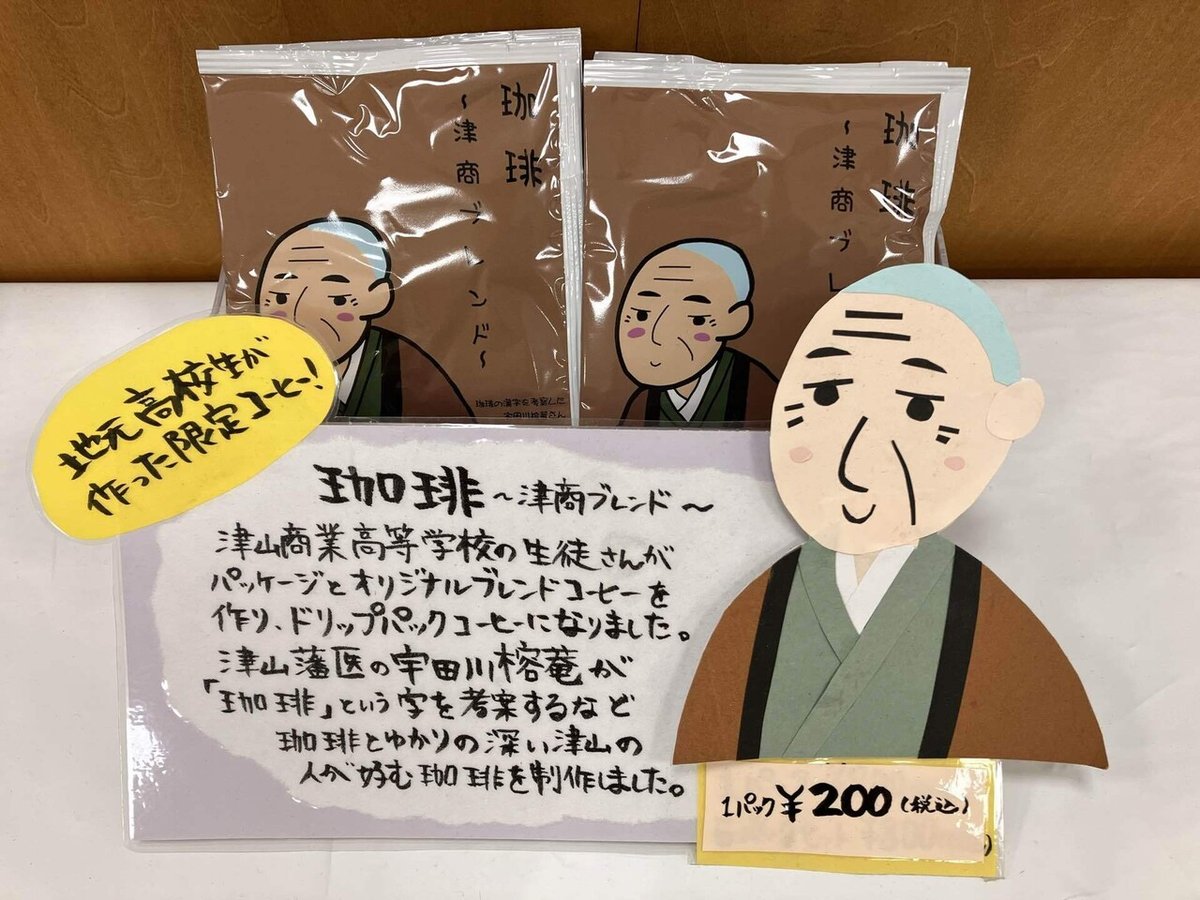

【津山観光センター】

津山観光センターには、榕菴珈琲やお菓子も販売されています。

↓2024年2月、津山観光センターに行った時、発見しました。お店の方に「写真撮っても良いですか?」と訊くと快く承諾してくださいました。

ドリップコーヒーを4種類買ってみました。

その中で、宇田川榕菴の珈琲は2種。

榕菴のお菓子もありました。

お皿に出してお茶会。

珈琲まんは、豆の形!

6.次回のこと.私の珈琲生活写真集

次回は、榕菴の音楽研究について調べていこうと思います。榕菴の興味は、音楽の世界へも広がっています。

榕菴の音楽研究資料はたくさん残っていて、私も持っている音楽知識を駆使して、調べてみました。

私のコーヒー生活は朝から始まります。泡立て器で牛乳か豆乳を泡立てて、ラテにしますが、毎朝、立ち飲みです。

平日の仕事帰り。たまにコンビニコーヒーで一息つきます。

休みの日に出かけた際は、必ずどこかカフェに立ち寄ります。

2ヶ月に1回、元同僚の先生とのお茶会。

名付けて《コメダ会》。

榕菴のことを調べ始めて、コーヒーを飲む時は榕菴のことをチラッと思い出します。毎日…。

読んでくださりありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。

【参考文献】

『岡山蘭学の群像1』吉備人出版 2016年4月

『資料が語る津山の洋学』津山洋学資料館 平成22年3月

『学研の図鑑植物』学研 2006年1月