先祖が生きた地.岡山県津山市(歴史編 江戸時代 津山藩主と津山藩医 紹介)35 #084

みなさん、こんにちは。

先週末、庭の桜が満開になり、火曜日の雨で散り…そして、次の日…

花冷えで、タンポポ綿毛に霜が降りました。

さて岡山県津山の歴史、江戸時代の後半です。

一年近く、江戸時代の歴史が続いていますが、もうしばらくお付き合いいただけると嬉しいです。

今回は、津山藩主五代〜九代について簡単に触れ、今後のお話に出てくる登場人物を紹介したいと思います。

津山藩主の政治が、津山藩医の活躍に大きく影響しているのがわかります。

1.津山松平藩五代〜を簡単に

松平康哉(五代)

1752(宝暦2年)〜1794(寛政6)年

出雲藩主の三男で出雲生まれ。津山藩主四代松平長煕が死去したため、津山藩の養子になる。

学問を奨励する。宇田川玄随が蘭学を志し『西説内科撰要』を出したのも康哉の時代。

松平康はる(六代)

1786(天明6)年〜1805(文化2)年

康哉の二男で津山藩江戸屋敷生まれ。農村が困窮し農業が衰退する中、農業奨励策を図る。

松平斉孝(七代)

1788(天明8)年〜1838(天保9)年

康哉の三男で津山藩江戸屋敷生まれ。文化6年正月20日津山城内で火災があった。

⭐︎松平斉民(八代)

1814(文化11)年〜1868(明治元年)

十一代将軍徳川家斉の14男。津山に学問所や稽古場、射場などを設け藩主たちに文武に励むよう促し、庶民教育の場として教諭場を開いた。

1853(嘉永6)年のペリー来航後には、幕府に対し積極的な「開国の意見書」を提出。ペリーが携えて来た国書の翻訳には津山藩医の箕作阮甫らが関わった。

※斉民は、今後のお話に重要な藩主です。

松平慶倫(九代)

1827(文政10)年〜1872(明治4)年

斉孝の四男で津山生まれ。斉民とは違い、外国に反対で攘夷の立場を示す。

2.津山藩医 4名紹介

※宇田川三代から時代が進み、大きく変化したこと。それは、津山藩医たちが、外国との交渉に実際関わったことだと思います。

宇田川興斎

1821(文政4)〜1887(明治20)

宇田川榕菴には実子がいなかったので、美濃大垣(岐阜県)の医師飯沼慾斎の三男、興斎を養子に迎えました。

興斎は、蕃書和解御用を勤め、箕作阮甫(後に出てきます!)らと共に幕末の対米露交渉時に翻訳業で活躍しました。

興斎は、『英吉利文典』など多く訳書を刊行しました。

幕末から維新期の約10年間は、津山北町に移り住み、宇田川家の中で最も津山と縁深い人物だそうです。

↓津山市北町は津山城の北に位置しています。

箕作阮甫

1799(寛政11年)〜1863(文久3)年

箕作阮甫は津山(現在の津山市城東地区)生まれです。(津山藩医の宇田川玄随は江戸、玄真は伊勢、榕菴は大垣生まれ)。

阮甫は京都で医学を修め津山へ帰郷、1822(文政5)年、津山藩医になりました。同年、江戸に出て、3年間宇田川玄真に蘭学を学びました。

1839(天保10)年、蕃書和解御用となり、1853年来航したペリーがもたらしたアメリカ大統領親書を翻訳し、ロシア使節プチャーチンとの長崎での交渉に関与しました。

この蕃書調所は、のちに洋書調所、開成所、明治維新後は開成学校.大学南校と改組され、1877(明治10)年に東京大学に発展します。

箕作阮甫が大学教授の第一号だと言われるのはこういった経緯があります。

晩年の阮甫は病気がちで、1855(安政2)年に養子の秋坪(後に出てきます)に家督を譲り、1863(文久3)年、65歳で生涯を終えました。

※箕作阮甫の詳しい業績は次回、紹介したいと思います。

箕作省吾

1821(文政4)年〜1846(弘化3)年

省吾は陸奥水沢の武士出身。江戸で阮甫に入門し、1844(弘化元)年、阮甫の養子に迎えられます。

阮甫の協力のもと、世界地図『新製輿地全図』、世界地誌『坤輿図織』などを刊行。

『新製輿地全図』は坂本龍馬に、『坤輿図織』は吉田松陰に影響を与えたと言われています。

省吾は結核を患い、喀血を隠して執筆した原稿は、著者は幕末維新の志士に影響を与え、「血染めの原稿」と称されましたが、26歳の若さで亡くなりました。

箕作秋坪

1826(文政8)年〜1886(明治19)年

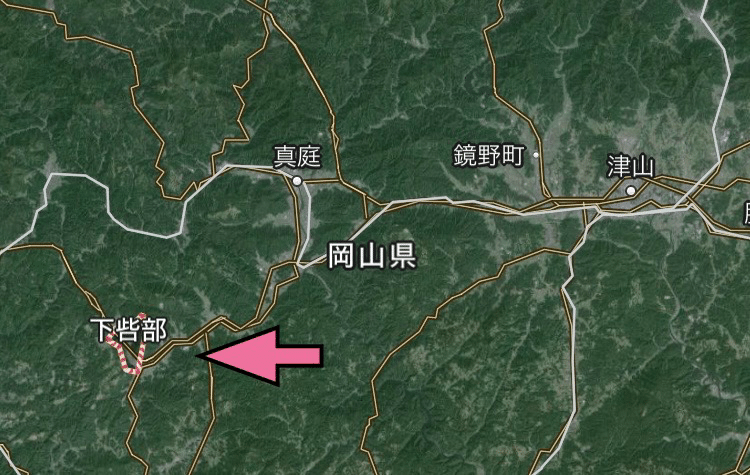

秋坪は、備中国下呰部(現在の岡山県真庭市下呰部)で生まれました。

江戸で箕作阮甫の門人になります。

阮甫は、1846年に省吾を結核で亡くしていたので、1850年、門人あった秋坪を次の養子に迎えました。

29歳で蕃書和解御用に任ぜられ、35歳で蕃書調所の教授方手伝になります。

2度に渡り、ヨーロッパ諸国に派遣され、幕末の外交交渉に活躍しました。

↓ヨーロッパ滞在中の写真。右端が箕作秋坪、その隣は福沢諭吉!

1862(文久2)年

明治維新以降は東京に英学塾、三叉学舎を開き、同年に親友の福沢諭吉が開いた慶應義塾と並んで、東京における洋学塾の双璧と称されました。

津山出身の箕作阮甫が東京大学の初教授だったとは、知りませんでした。

3.これからのキーワード

次回は、もう少し詳しい津山藩医の3名(箕作阮甫.省吾.秋坪)の紹介をしたいと思います。

それに関連して、これからの大きなキーワードは「ペリー来航」です。

4.「クラフト津山城」制作開始!

今回はここまで作りました。

毎回、新しい発見と感動で、津山の歴史を見つめています。

次回もよろしくお願いします!

【参考文献】

『津山市史 第四巻 近世Ⅱ 松平藩時代』 平成7年3月 津山市

『津山市史 第五巻 近世Ⅲ 幕末維新』昭和49年3月

『わたしたちの津山の歴史』平成10年1月 津山市教育委員会

『郷土 津山』津山市教育委員会 平成25年3月

『ペリーが来たぞ!』津山洋学資料館 平成20年10月

『資料が語る津山の洋学』津山洋楽資料館 平成22年3月

『岡山蘭学の群像2』山陽放送学術文化財団 2017年4月

『素晴らしき津山洋学の足跡』津山洋学資料館 平成16年

『津山藩』岩下哲典 現代書館 2017年10月

東京大学ホームページ