先祖が生きた地.岡山県津山市(歴史編 奈良時代〜)4 #043

先祖、吉田多喜雄の痕跡を探して、岡山県津山市を調べ始めて1年。

津山市は岡山県内で3番目に大きな市、自宅から車でひとつの町をまたぎ、約30分の距離です。

1.地方の歴史に生きる

吉田多喜雄が津山にいた時代は、明治41〜大正元年ですが、実際に調べ始めると、とても不思議な感覚に陥りました。

大きな「日本の歴史」の中にある小さな「地方の歴史」。現代とは比較にならないくらいの情報スピードの中で、中央の政治の影響を受けながら地方の人々はどんな生き方をしていたのだろう…。

そう思ったら、1500万年前の歴史までさかのぼってしまっていました。

今回は、津山市の歴史編2《奈良、平安、鎌倉時代》をお送りします。津山市の小中学生が社会の時間で学ぶ副読本を参考に、先日取材に行った写真も載せながらお送りします。

2.奈良時代の津山

710年、奈良に都がつくられ、朝廷は天皇中心の国づくりをおしすすめました。全国を国、郡、里に分け政治をしました。

713年、美作国がつくられました。

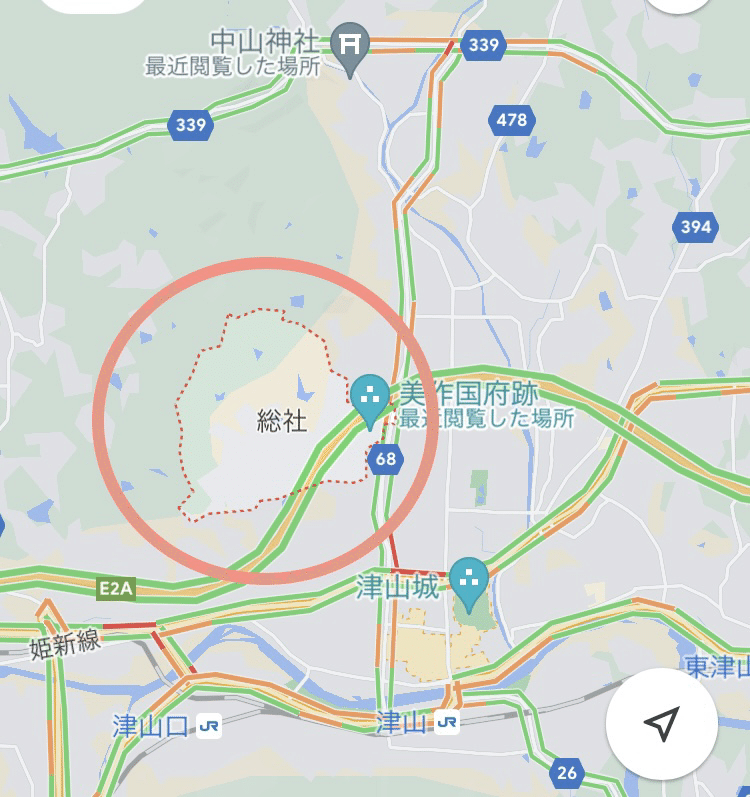

①国府は総社に

政治の中心となる国府は、総社(そうじゃ)におかれたそうじゃ。

②美作国6郡

美作国は、英多(あいだ)、勝田、苫田、久米、真嶋、大庭の6郡に分けられ、現在の津山市は苫田、久米、勝田にまたがっています。

郡には里がおかれ、里長によってムラが治められました。現在でも条里制のあとの田が多く残っています。

都へ送られた美作の特産品は、猪の脂、鹿のなめし皮、鹿の角、鮨鮎、鉄、銅、真綿、栗などだったそうです。

③国分寺

奈良時代中期、度重なる飢饉や伝染病で世の中が不安になったことを受け、741年、聖武天皇は仏にすがり、全国に国分寺と国分尼寺を建てるよう命じました。

美作の国分寺は、1977年からの発掘調査で200m四方もある広い敷地であることがわかりました。

3.平安時代の津山

①美作の新米が都へ

『美作や くめのさら山 さらさらに わが名は立てじ よろず世までに』

これは、858年清和天皇即位の時、美作国の新米が供えられ、宮中で歌われた歌です。

②平安文化が地方へ広がる

平安時代の貴族文化も地方へ広がり、豪族も神仏を信仰、寺や神社がつくられました。

美作国三大神社は、一宮の中山神社、二宮の高野神社、総社宮です。一宮とは国中で最も位が高く、人々の信仰があつい神社のことです。

高野神社…当時の文化を留めているのが高野神社の随身像です。↓

総社宮は国府跡から200mほど離れた場所にあります。

③美作の武士団

朝廷の力が弱くなると、貴族や寺社が支配する荘園が増えました。

律令政治が崩れ、地方の政治が乱れると、美作地方でも豪族が武士団を形成していきました。稲岡庄の明石定明、(北部に位置する)那岐山の麓の管家党(のちの有元、植月、江見)がよく知られています。

④逸話

850年、美作国英多郡から京の都へ白い亀が贈られました。朝廷は縁起が良いと喜び、英多郡の税を減らしたそうです。

4.鎌倉時代の津山

源頼朝が鎌倉に幕府を開き、御家人の中から有力な武士を守護として、国ごとにおきました。

①美作の中心は院庄へ

美作国の初代守護は、梶原景時(かじわらかげとき)でした。守護のいる守護所は院庄(いんのしょう)におかれ、美作の中心はこれまでの総社の国府から院庄にうつりました。

②法然の浄土宗

この時期、人々は世の中の混乱から救いを仏教に求めました。それまでの貴族仏教とは違い、民衆のためのわかりやすい仏教がうまれました。そのひとつが、浄土宗です。

浄土宗を開いた法然は、1133年、美作国(現在の久米南町)で生まれました。法然が生まれた場所に誕生寺が建てられ、法然ゆかりのイチョウの木があります。

………※………※………※………※………※…

5.今回のまとめ

津山市に関係する奈良、平安、鎌倉を駆け足で見てきました。

今、私が強く思うこと、それは、

《大きな日本歴史と小さな地方歴史》と、《歴史上の偉人と、地方で確かな偉業を成し遂げた先祖》に同じくらいの興味関心を持ち、学ぶことができると、楽しい!深まる!ということです。これからも楽しみ。

奈良、平安、鎌倉時代に、津山でも人々が懸命に生きてきたこと、現存している遺産、神社、山や木、自然など、時代を経て人々に守られ存在していることに改めて感動しました。

つぶやき…多喜雄さん、津山にいた時、一宮中山神社に行きましたか?多喜雄さんが住んでいた椿高下からも近いですから、お参りに行ったかなと思っています。先日、私は中山神社参道で英気を養いました。

次回は、岡山県津山の歴史編3《南北朝、室町、戦国時代》をお送りする予定です。

読んでくださりありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。

参考文献…『わたしたちの津山の歴史』『郷土 津山』津山市教育委員会