先祖が生きた地.岡山県津山市(歴史編 江戸時 -人々の娯楽- 写真多め)39 #088

みなさん、こんにちは。

先日のこと…。くつろぐ私とうちの猫。

↓ふと、私が持っていたお菓子が気になり…

↓私の膝に乗り…

↓「欲しい」と鳴き(たぶん)。

↓ダメだとわかり、拗ねる。

膝に乗ると結構重いです。

さて、本題です。

江戸時代の津山の歴史。人々の暮らしに目を向けてみようと思います。今回は“人々の娯楽”についてです。

1.津山だんじり

津山のだんじりは、城下町が出来上がった頃に始まりました。

屋台の彫刻、鉾や人形、太鼓や鐘などの飾りは、町人の心意気を示します。

現在28基が県の重要文化財に指定されています。

『わたしたちの津山の歴史』より

祭りのだんじりは、年に一度の楽しみでした。

津山城下の鎮守であった徳守神社の祭礼の歴史をたどってみると、1600〜70年代にかけて何か練りものがあり、それが太鼓御輿を経て「だんじり」形式を生み出したと言われています。

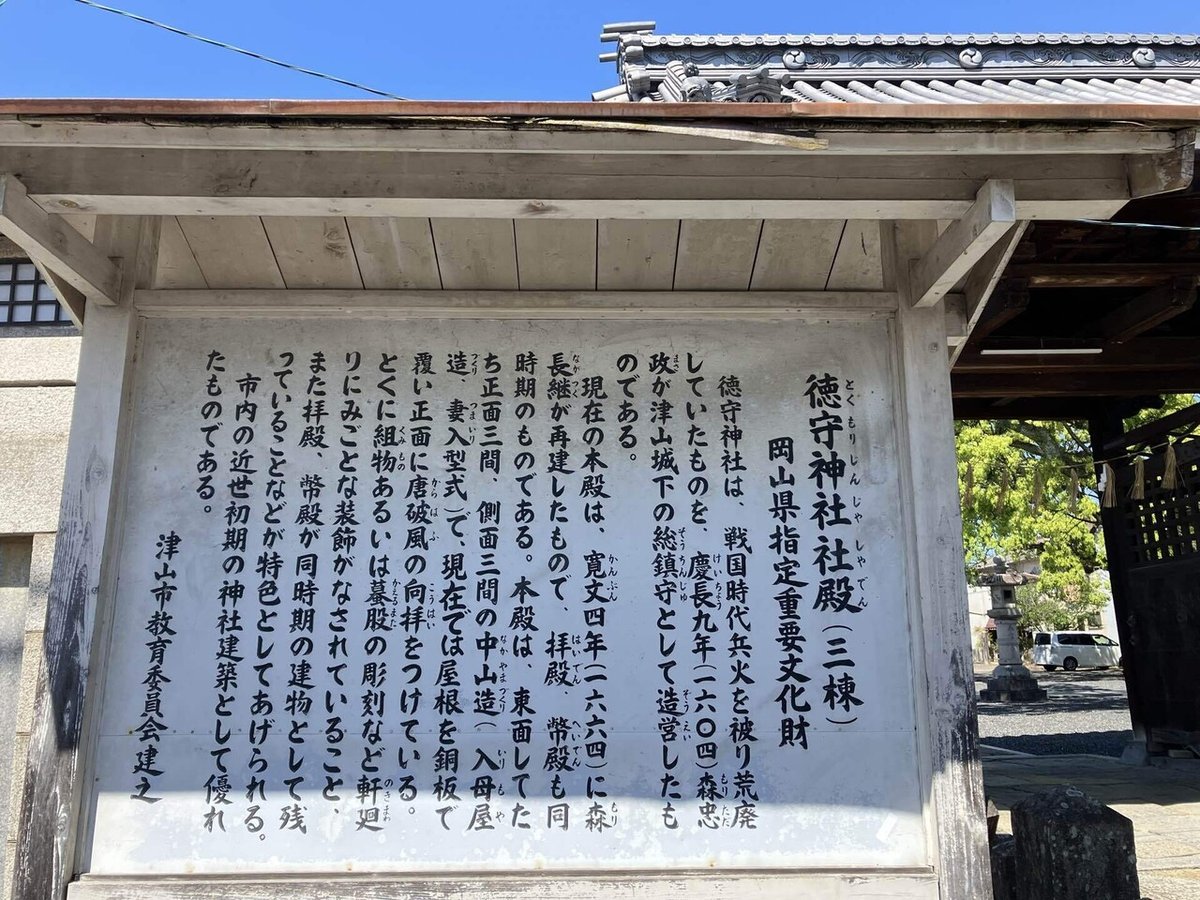

徳守神社に行ってきました(だんじり保存)

GWに徳守神社に行ってきました。

↓津山城との位置関係です。

境内の右手に、だんじりが保存されています。

2.地下芝居

地下(じげ)とは「地元」のことで、「地元の芝居」と言う意味です。

村の神社は、神々を祭る神聖な場所であると共に、農民の娯楽の場所でした。神社には、本殿に付属して神楽殿という演劇用の舞台跡が多く残っています。それは、江戸から明治にかけて農村歌舞伎が盛んであったことを物語っています。

村人たちは、農事の合間、村祭りの日などに酒と弁当を持参して、歌舞伎を楽しみました。

1975年、津山市田熊の八幡神社の神楽殿の回り舞台を国指定重要有形民俗文化財としました。

津山市田熊八幡神社

『郷土津山』より

この写真の実物が見たい!と思い…

田熊の八幡神社に行ってきました(田熊の舞台)

田熊八幡神社にも行こう!と軽く考えて向かった私と母…。道のりは想像以上に厳しかったです。

この坂を登る!!

後ろを振り返ると…

坂を登ったら…次は階段!!

手すりを頼りに登ります。

到着!

おぉ!神楽殿の舞台!

舞台に上がってみました。

回り舞台の軸を見に地下へ降りてみます。舞台の左脇にある階段で地下へ。

↓振り返ると、こんな感じ。

↓この駒(写真中央)が回っている

どうやって駒を回したのか…。私が指さしている部分をみんなで持ったのかな?と思いましたが、わかりませんでした。

↓舞台の向こう側。

↓舞台から見た観客席の眺め。

3.見世物興行

津山藩城下では、勧進相撲、歌舞伎、あやつり人形なも、見世物興行が行われ、多くの人が集まって楽しんでいました。

記録によると、

1853年、本琳寺で非人万歳、花角力(はなずもう)の興行がありました。

1859年6月、徳守神社で、人形見世物、赤穂義士木像の開帳、大釣鐘力持、大船力持、俵物力持、大石力持、大木臼力持の5つの力持見世物興行が7日間にわたってありました。

本琳寺に行ってきました(興行があった場所)

↓本琳寺から津山城が見えました。この日5/3はイベントがあり、お城からB'zの曲が響いていました(B'zの稲葉さんは津山市出身)。

この時流れていたのは「裸足の女神」♬

4.岡山県美作市に伝わる地下芝居を紹介します

粟井春日歌舞伎は、江戸時代末期から播州歌舞伎の影響を受けて普及した地下芝居(農村歌舞伎)です。

地元、岡山県美作市。粟井地区に「粟井春日歌舞伎」という地下芝居が伝わっています。

岡山県の地下芝居は、県南には少なく、北部の出雲街沿いに集中しているのが特徴です。

粟井春日歌舞伎は、江戸時代末期からこの地の氏神である春日神社(1013(長和2)年創立)の秋の祭礼に奉納する形で伝承されてきました。

その境内に芝居舞台ができたのは明治初期。村の家から1名ずつ勤労奉仕を出して建設されたそうです。

↑明治初期に建てられた旧春日座の舞台。平成4年を最後に閉鎖となり、現在は取り壊されています。

賑わった地下芝居でしたが、戦争で中断されます。役者の多くが徴兵され、無事帰ってこられたのは半数にも満たなかったそうです。

戦後、GHQの統制下で伝統的な芝居は制限されましたが、工夫を重ねて継続されて来ました。

しかし高度成長期になると、歌舞伎人気は下火に。そこで、昭和52年、粟井の有志が集まり「粟井春日歌舞伎保存会」を結成。平成5年、重要無形文化財に指定され、神社から100mほど離れた場所に「春日座」が建てられました。

10月、2日間に渡って行われる奉納芝居は、県内はもとより、関西や東京からも観客が訪れ、大盛況だそうです。

春日神社と春日座に行ってきました

春日神社の坂を降りたところに春日座があります。

おまけ春日神社写真集

樹齢…平安時代中期

5.クラフト津山城

今回は手前の部分を作りました。

読んでくださりありがとうございます。次回は、江戸時代の陸路と水路について、調べていこうと思います。

よろしくお願いします。

【参考文献】

『郷土津山』 津山市教育委員会 平成25年3月

『わたしたちの津山の歴史』 津山市教育委員会 平成13年1月

『津山市史 第五巻 近世Ⅲ』 津山市役所 昭和49年3月

Wikipedia