先祖が生きた地.岡山県津山市(歴史編 江戸時代 ⑥ 東京浅草の幕府天文台) 30 #079

みなさん、こんにちは。

はじめに、関係のないお話を少し(^^)

昨年6月、近所の家で、子猫が4匹産まれ、すぐ3匹がもらわれて行きました。

残った1匹(黒毛の子)は、私のお気に入りでしたが、我が家にも猫がいるので、飼うことができず…

この子は、家主さんに「ぷーさん」と名付けられ、現在も母猫と暮らしています。

そんな、ぷーさんと私は、時々、早朝に出会います。

私が、朝のウォーキングしてる時、家がある丘の上から見下ろしています。

ちなみに、ぷーさんはオスで、先日、去勢手術をしたそうな。

さて、本題に入りたいと思います。

今回は、岡山県津山の歴史から少し外れるので、まずは、今回のテーマを取り上げた理由からお話したいと思います。

1.今回のテーマを取り上げた理由

地元の歴史を見つめてきた私の感覚

私はこれまで、地元の歴史を調べて絵本にまとめて来た経緯がありますが、文章を書く時、心がけていた事があります。

それは「大きな日本歴史の渦の中で、懸命に生きる人々の姿」。

私は、ずっと地元で生きているので、現代と昔をよく比較します。

冬の寒い時「先祖たちはこの寒さをどう凌いで生きてたんだろう」、政治や情報について、「政治の中心部から離れた土地で生きるとはどんな感じだったんだろう」などと。

今、私が見ている同じ山や川を見ていた先人たちの願いや想いを知る喜びは、地元の歴史の魅力だと思います。

江戸詰め津山藩医の宇田川家を知り…

これまで、津山藩医宇田川家について調べていると、玄随、玄真、榕菴たちは、岡山県津山での生活をしつつ、江戸の津山藩邸で暮らしている時間も長く、近いけど遠い存在(逆もあり)のような不思議な観覚です。

江戸の津山藩邸があった場所(今は東京駅の敷地)

その中で、玄真と榕菴が、江戸幕府が設置した「天文方」で働いていたことを知り、どんな所なんだろう!と興味が湧きました。

そして、東京の親戚に頼み、現代の天文方跡(浅草天文台跡)の写真を撮ってもらったのでした。

※「天文方」「天文台」2つの似た言葉ですが、詳しくは、「天文方」による暦作りのために設けられた天体観測のできる施設が「天文台」です。

このような経緯があり、今回は「天文方」「天文台」について書いていこうと思います。

2.天文方の歴史

天文方とは

天文方とは、1684(貞享元)年に江戸幕府が暦を作るために置いた役職です。それまで、朝廷の陰陽寮が司っていた暦作りの実務が、幕府の手に移ったのです。

この天文方による暦作りのために設けられた天体観測のできる施設がいわゆる天文台です。

暦作りのための施設なので、新しい暦ができて役目が終わると廃止されていたのですが、1782(天明2)年に浅草蔵前にできた「浅草天文台」は、幕末まで存在しました。(明治2年新政府により廃止)

↑看板の文言を引用すると、

「『司天台の記』によると、周囲約93.6m、高さ約9.3mの築山の上に約5.5m四方の天文台が築かれ、43段の階段があった。伊能忠敬は、全国の測量を開始する以前に、深川の自宅から天文台までの方位と距離を測り、緯度一分の長さを求めようとした」と書かれています。

この天文台に、洋書の翻訳局ができるのです。

天文方内に“蛮書和解御用”ができた経緯

これには、日本が鎖国中であったことが大きく関係しています。

3代将軍徳川家光の代である1639(寛永16)年に完成した鎖国体制は、ペリー来航がきっかけとなった1854(嘉永7)年の日米和親条約締結までの期間、200年以上にわたって続きます。

その間に世界では…

ヨーロッパやアメリカでは、機械が発明され近代的工業(大量生産)が起こり、市場を国外に伸ばす傾向が強まっていました。

1807(文化4)年、アメリカのフルトンが蒸気船を発明。

イギリスがインドを併合、フランスがベトナムを経略、イギリス.フランスが中国を侵略するなど、領土拡張は東アジア全面に広がっていきました。

……日本は鎖国中……

そのような中、諸外国の目は日本に向けられていました。

1792(寛政4)年、ロシア使節ラクスマンが北海道根室に来て通商を求めます。根室の役人は江戸に報告。

慌てた幕府は「開国は禁制である。望むことがあれば長崎(唯一の海外貿易港)へ来てもらいたい」と来航許可証を与えてひとまず帰しました。

そして、1804(文化元)年、レザノフがラクスマンに与えた許可証を持ち、長崎へやって来ました。しかし幕府は、レザノフを追い返しました。

その後、ロシアはたびたび千島や北海道に現れ、1808(文化5)年には、オランダ旗を掲げたイギリス船が長崎に侵入、乱暴を働き、長崎奉行松平康英が引責自殺をする事件(フェートン事件)が起きました。

↓フェートン号

このようなことがあり、外交事件も頻繁に起こるようになりました。長崎の役人は江戸に伺いをたてたり、江戸から長崎に訓令を出したりするのはとても不便なことでした。

外国の遣いも、「江戸で直接交渉をしたい」と強い希望を持っていました。

こういう情勢を受けて、天文方長官、高橋景保(シーボルト事件の登場人物です)は、「これまで、外国人との交渉や和訳は、全て長崎の通詞が行なって来たが、これからは江戸にもこの事にあたる役所を設けてはどうか」と幕府に建議しました。

そのような経緯から、江戸にも外国文書に関する役所を設けることになったのです。

蛮書和解御用ができた

※「蛮書」「蕃書」両方の表記がありました。

1811(文化8)年、幕府は天文台の中に、“蛮書和解御用”という外国書の翻訳局をつくりました。

(蛮書和解御用→蕃書調所→洋書調所→開成所→東京大学となりました)。

3.宇田川玄真、榕菴の活躍

1811(文化8)年に蛮書和解御用ができてから、1813年に宇田川玄真が、1826年に榕菴が訳官になります。(その後も津山藩から、箕作阮甫、宇田川興斎、箕作秋坪が出仕します)。

※天文台に、洋書翻訳局が設けられて依頼、訳官を勤めたのは19人でその内5人が津山藩士でした。

1813(文化8)年、45歳の宇田川玄真は、

津山藩医としての公務の中で、蛮書和解御用に就き、玄真は亡くなるまでの約20年間、ショメール百科事典の翻訳に打ち込みました。

↓玄真に、蕃書和解御用が命じられた記録

これは、老中牧野忠精(ただきよ)邸に津山藩の留守居役が呼び出され、玄真への任命書が手渡されたそうです。

1826(文政9)年、29歳で蛮書和解御用に就いた榕菴は、

玄真を補佐しつつ、翻訳事業の中心的な役割を果たすようになります。この年、榕菴は宇田川の家督を継ぎます。

↓ 榕菴に蕃書和解御用が命じられた記録

4.蛮書和解御用での仕事

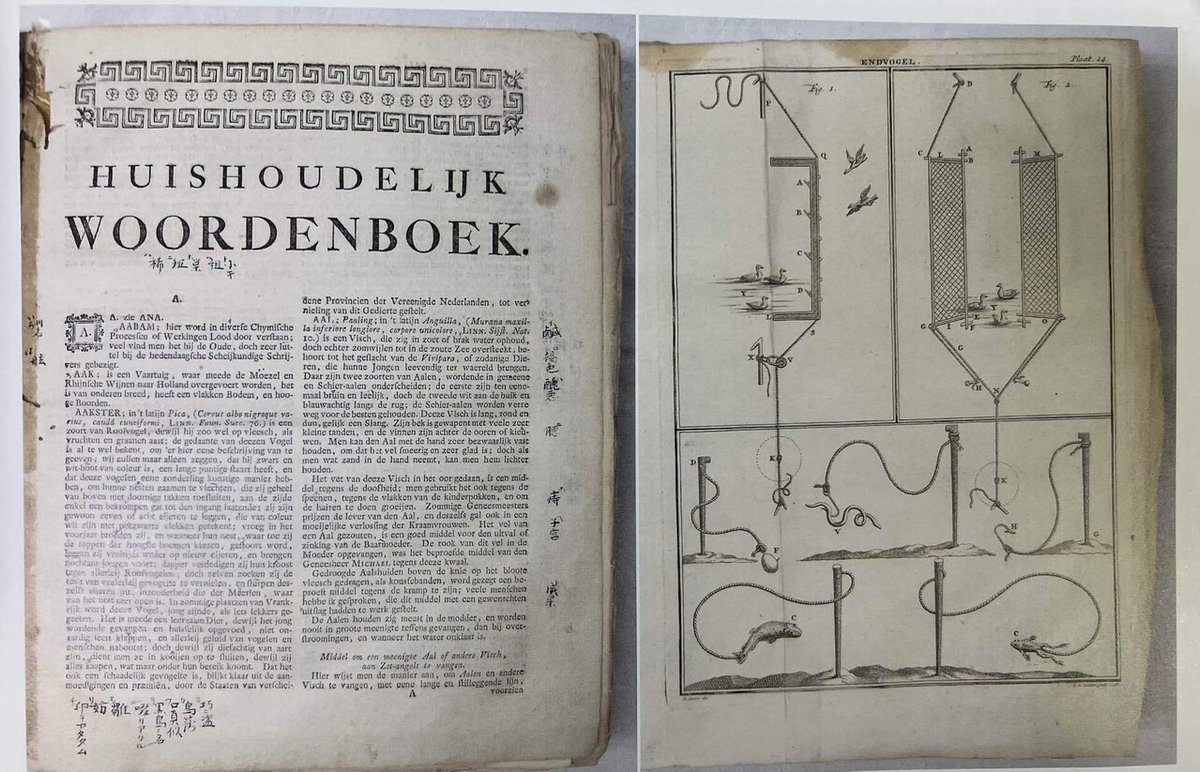

洋書翻訳局が幕府から言いつかった仕事の中で1番大きな仕事は、フランスのショメールの『家政百科事典』の翻訳でした。

この本には、農業、工業、医学、衛生、薬物…植物、動物、鉱物、化学など最新の知識が盛り込まれた辞典でした。

19世紀になると、日本近海にロシアやイギリスなど西洋の船がしばしば姿を見せるようになり、西洋事情や海外の地理、軍事などへの関心が高まりました。そうした事柄を調べる手立てとして、蘭学が注目されるようになったのでした。

5.感想と次回のこと

読んでくださりありがとうございます。今回も、日本の歴史、岡山の歴史、美作津山の歴史の点が繋がり、どんどん色付けされいく感覚で、とても興味深く調べることができました。

次回は、宇田川榕菴といえば!「珈琲」が1番有名かもしれません。榕菴と珈琲について、調べていこうと思います♬

↓岡山県津山市、知り合いの珈琲豆店。

よろしくお願いします。

【参考文献】

『学問の家宇田川家の人たち』中貞夫 津山洋学資料館 平成13年

『蛮書和解御用と津山藩の洋学者』津山洋学資料館 平成23年