先祖が生きた地.岡山県津山市(歴史編 戦国時代 後編-山城の絵本動画付-)10 #059

1.はじめに

前回(戦国時代前編)は、戦国時代の津山(美作)をめぐる、守護大名、戦国大名の戦いについて調べました。美作の山城が次々に攻められ、民衆も必死に戦った歴史を知りました。

今回は、後編です。

⭐︎山城について詳しく調べました。

⭐︎私の著書『美作の国 鷹巣城物語』の朗読と風景の動画を作ったので紹介したいと思います。

2.山城とは

山城は3種類に分類されます

①古代山城…飛鳥時代〜奈良時代、朝鮮半島.中国との関係悪化により、日本を守るため、九州から近畿地方にかけて築かれました。

宮城県にある多賀城が有名だそうです。

↓岡山県の「鬼ノ城」も古代山城です。

②中世山城…鎌倉時代〜戦国末期、領国の統治と戦の際の防備のために築かれました。

初例……楠木正成の千早城や赤松城。

《小規模な山城》は、山上に簡単な建物を造り、食糧、武具などを保管するだけ。自然の地形を利用して柵や堀をも設けた。生活は麓で。

《中規模の山城》は、本丸、二の丸などを造り、居住用の施設も構えた。

《大規模な山城》は、周辺の山々に支城を設け、山全体を要塞にした。

→戦国後期になると、城下町を伴う、平山城(平野の中の丘陵に築城)、平城(平地に築かれた城)が主流に。

③近世山城…安土桃山時代後期〜江戸初期までに築かれた。現在見られるような「日本の城」が完成。

織田信長の安土城、豊臣秀吉の大坂城など

岡山県津山の鶴山城(津山城)もこの時代造られたものです。

※奈良時代な平城京、平安時代平安京は一種の平城。山城とは平城は同時に混在していました。

中世山城の城郭を解説します

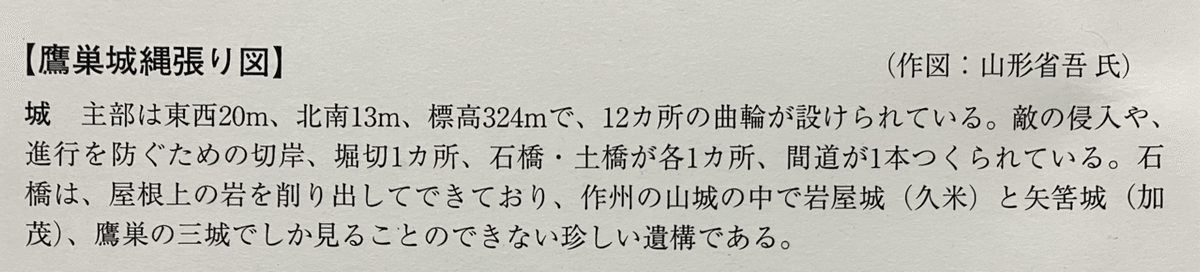

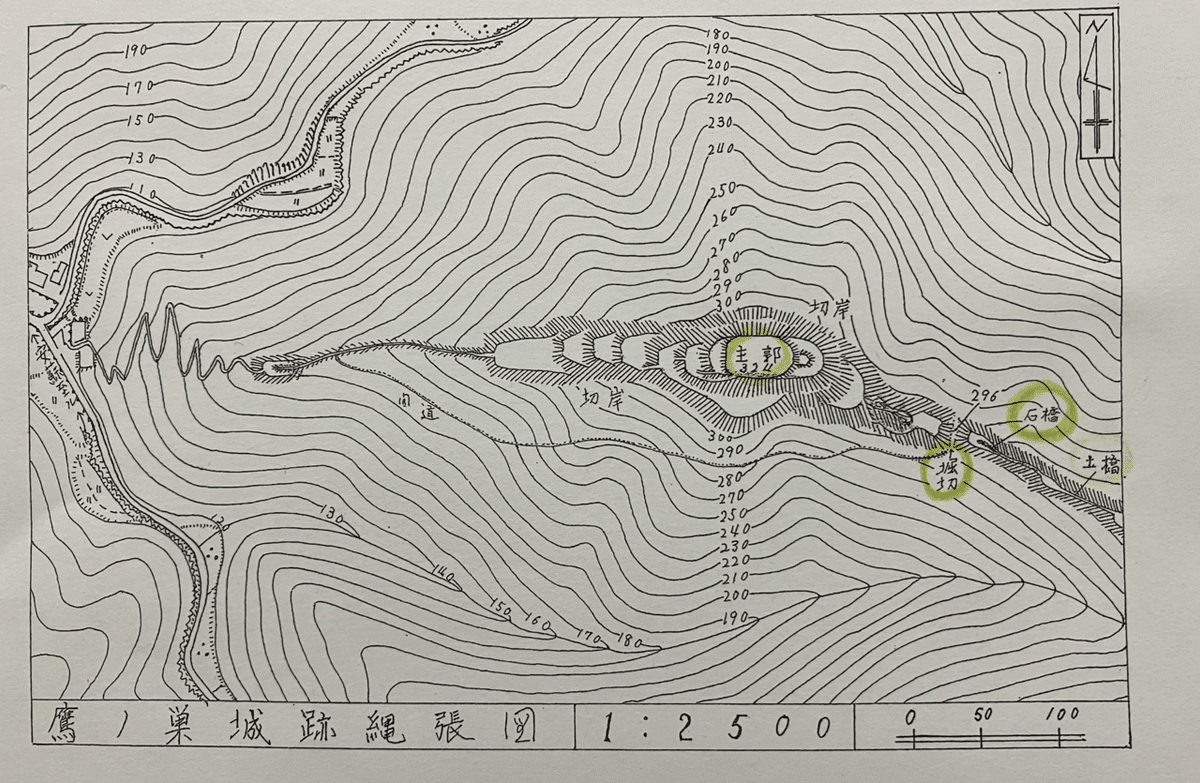

私は、2007年『美作の国 鷹巣城物語』という山城の絵本を制作しました。その際、郷土史家の山形省吾先生からたくさんのことを教えて頂きました。

その内容を紹介したいと思います。

①郭.曲輪(くるわ)…櫓、楼閣などが設けられ戦いの拠点。

②主郭

③大手門…城の表口

④虎口…城の出入り口、主に戦闘時の出入り口。容易に入れないように小さい。

⑤土塁…土を塁上に積み上げ固めた塀。

⑥竪堀…斜面をV字に掘って横の移動を防ぐ。

⑦堀切…山の尾根を掘り下げ、登ってくる敵を止める。

⑧切岸…山の斜面を急勾配に切り出したもの。

⑨土橋…通常、1人しか通れない。敵の侵入を抑える。

⑩櫓台…主に見張り場所。戦いの指揮にも使用。

3.美作周辺の山城跡と鷹巣城

現在の美作市周辺には約95の山城跡があります。(見にくくてごめんなさい)。

美作市海田にある、鷹巣城を紹介します。

鷹巣城跡に登って来ました!

4.『美作の国 鷹巣城物語』を朗読しました

この絵本は、私が友人の家に遊びに行った時、彼女のおじいさんが語ってくれた「鷹巣城の話」に感動し制作しました。

この絵本制作については、昨年、記事にしています。良かったらこちらをご覧ください。

5.次回は…

鶴山城(津山城)についてお送りする予定です。先祖が生きた地、津山の江戸時代の歴史です。

↓↓3月に行った鶴山城(津山城)

読んでくださりありがとうございます。次回もよろしくお願いします。

【参考】

日本の城

Wikipedia

『美作の国 鷹巣城物語』2007 農文協