The Art of Sustainability-オランダで感じた日本の未来-

※このnoteは約一万字のかなり長い体験レポートとなっております。「旅のまとめ」にこの旅で得た一番大きな学びを詰め込んだつもりですので、そちらだけでもぜひご覧ください。

はじめに

秋田県で土木事業と林業事業を行う株式会社協和土建で働いている金谷です。エヌエヌ生命さんが企画する中小企業支援事業「オランダスタディーツアー2024」のツアーメンバーに選出ていただき、9月8日から9月の14日まで約1週間オランダを視察してきました。このツアーは家業後継者や若手経営者を対象に、最先端の循環型経済の事例やサービス、テクノロジーを体感することを通して参加者の事業や地域社会に前向きな良い影響を還元するために開催されています。

https://www.nnlife.co.jp/company/messages/2024/20240419

今回の視察先であるオランダは、NN生命さんの本社が位置しているだけでなく非常に豊かな国でもあります。OECDによる調査によるとオランダの平均年収は65,640USDで世界で第8位(日本は42,118ドルで第24位)、国連の世界幸福度ランキングでは第6位(日本は51位)で、日本と比べて金銭的にも精神的にもとても豊かな国であることが分かります。

今回のメインテーマである循環型社会(サステナブルな社会)は日本では“意識の高い”活動で、日常の生活からは程遠いものという認識が多いのではないでしょうか。オランダでは国をあげて本気で環境問題に取り組み、未来の世代により良い環境を残そうとする強い思いを各地で感じることができました。

なぜオランダでは経済活動と社会活動、そして個人の活動の三本の軸を両立させることができているのか。これから日本・秋田はどのような未来を描くことができるのか。そんなテーマを持ちながらこのレポートでは私なりの視点で学び・感じ取ったことを共有できればと思います。

9月9日(月)

NN生命オランダ本社

大きなオフィスに入ると、NN生命のコーポレートカラーであるオレンジが特徴的な開放的で明るいエントランスが広がっていました。オフィス内には様々な形のアート作品が展示されており、NN生命が芸術を大切にしていることが伝わってきます。

まずは社会人類学者としてSustainability部門の最高責任者を務めているAdrieさんとレクチャーや自己紹介などを通して循環型社会への考えを深めました。社会人類学者とビジネスマンの二刀流で金融の世界と持続可能な世界の懸け橋となる役割を29年という長年にわたり務めていらっしゃるAdrieさん。循環型の社会を達成するための過程をデルフトブラウ(オランダの工芸品)の作成過程になぞらえて、「小さなステップを丁寧に、継続して積み上げて、壊さないように繊細に作り上げていくことが大切だ。」と言及されているのがとても印象的でした。

持続可能な社会を作るという前人未到のゴールへ向かって1万人を超えるグループメンバーを導いていくためには、大胆に理想の未来を描きながらも、地道に試行錯誤を重ねながら細部までこだわる繊細さが必要とのこと。「自然と金融が混ざり合うような、人間味のあるビジネスを推進していくことが必要だ。」そう熱く語るAdrieさんはさながら一つの道に通ずる職人のようでした。

NN生命は売り上げの1%である24万ユーロを社会に還元しており、主に金融面から社会全体の幸福を高めるための活動をしているそう。大きな企業が取り組むサステナブルな活動といえば植林活動やゴミ拾いなど自然環境に直接働きかけるような分かりやすいものが多い印象でした。実際は想像よりもずっと地道に、自社の強みをうまく生かしながら社会にイノベーションを起こそうとする姿勢を感じ取りました。

社会貢献活動の中にはメンタルヘルスの状況を改善しようとする試みもあるとのこと。というのも84万人のオランダ人が、住居難やSNS、温暖化によってオランダの環境が変化してしまうことなどを原因としてメンタルの不調を抱えているからだそう。(気候変動が精神的な問題の引き金となるということは日本ではほとんど聞いたことがなかったので衝撃を受けました)。初めは世界でもトップクラスの幸福度を誇るオランダで、なぜそんなにも精神的な困難を抱えている人がいるのだろうと不思議でした。しかしながらその数値は、少しでも不調がある段階でその状況を共有できて、その不調に対してNN生命のような大きな企業が向き合う社会的な素地があるからこその数字なのではないかなと思いました。

基本的なレクチャーが終わった後にはミーティングルームにランチが運ばれてきて、サステナブル部門の方たちと意見交換をしました。運ばれてきたランチはヴィーガン仕様のラップサンドとフルーツカクテル。多様な背景を持つ人が集まる職場だからこそ多様な食の嗜好に自然に対応できているそう。特別にBroodje Kroket(コロッヶを挟んだコッペパン)も提供いただき、おなか一杯になりながらもランチを楽しむことができました。

ランチを食べたのちにAdrieさんのガイドで美しいオフィスを探索。建物の至るところにアート作品が飾られ、大きな窓から太陽光が差し込む空間は非常に開放的な印象でした。

リサイクルした繊維から再生されたカーペットが敷かれていたり、使われなくなった船をテーブルに再利用していたりと、オフィス内の什器にも沢山のこだわりが詰まっているそう。

相場よりもかなり高価なものではあるけれど、社員のマインドセットを良い方向に向けるために必要な投資とAdrieさんは言います。「100週間できることを少しずつ積み上げていく」との言葉が体現されているような、従業員の働きやすさと持続可能性がしっかりと兼ね備えられたオフィスでした。

マウリッツハイス美術館

バスで移動しマウリッツハイス美術館へ移動。NN生命グループがメインスポンサーを務めるマウリッツハイス美術館には、フェルメールやレンブラントなど著名な芸術家の作品をはじめ、選りすぐられたオランダ絵画が所蔵されています。

淡い黄色の外壁は太陽の光を受けながら堂々たる風格を放っていて、また、受付階にさりげなく飾られている花も花卉栽培の盛んなオランダならではだと思いました。

展示室に入ると雰囲気は厳かなものに変化します。光の抑えられた室内に重厚感のある調度品、そしてその中に所狭しと並んだ絵画の様子は宝箱の中で光る宝石のようでした。

貴族の富をたたえるような豪華な作品や、宗教的なテーマを描いた壮大な作品ももちろん展示されていながら、リアルな日常の1コマを描いた作品も多く展示されているように感じます。シンプルで質素な対象の美しさを描こうとする姿勢は、煩悩への執着を手放そうとする禅の精神とも通ずるところがあるのではないかと感じました。

9月10日(火)

Blue City

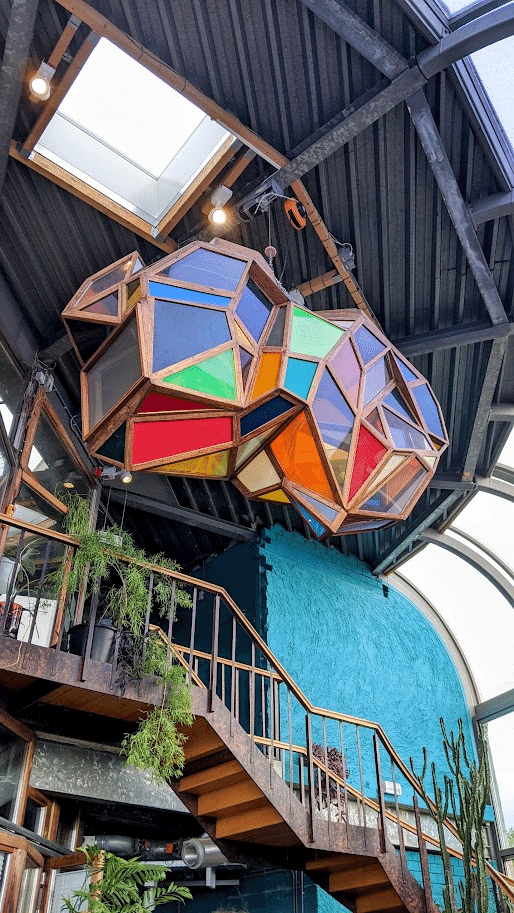

大きな温水プール施設だった場所を改装して、サステナブルを軸とするスタートアップが集まって研究開発を行うインキュベーション施設を訪問。施設内の企業で働く研究員の方に施設を案内してもらいました。この施設は民間の資本のみで成り立っているそうで、民間の経済活動の中に「循環型社会を達成する」という目標がしっかりと組み込まれていることを感じることができました。

ラボの部分にはプールであった面影がかなり残っており、しかしながら廃墟のようなすたれた雰囲気はなく、余計なものが省かれたシンプルな場所であるという印象を受けました。BlueCityで活動する企業はそれぞれに哲学を持ちながらユニークな商品を発売していて、それでいて施設内で横断的に協力しながら循環型社会を実現するために日夜研究を重ねているそう。

コーヒーかすからできたキノコや、廃棄されたマンゴーを原料としたプラントレザー、木くずと菌床を組み合わせて作られた建材など、循環型社会の実現へ本気で取り組みつつも商品の中にシンプルな美しさ組み込む部分にオランダらしさを感じました。

必ずしも利益には直結しづらい循環型の事業モデルだからこそ消滅してしまう企業も少なからずあるそうですが、失敗を許容し、それでも次に進もうと経済的合理性とサステナビリティのバランスを取ろうとする姿勢は大いに真似する部分があるなと感じさせられました。

デルフト工科大学

デルフト工科大学はヴィレム2世によって1942年に設立された王立大学で、オランダで最も歴史のある工科大学です。今回は量子コンピュータの先端研究所QuTech(キューテック)の取り組みや産学連携の実例、最前線の量子コンピューターの研究内容についてレクチャーを受けました。量子コンピューターの基礎知識として従来のコンピューターとの違いや量子コンピューターの活用シーンについて、興味深く話を聞いてきました。「小さく・早く・膨大に」をキーワードとして機械学習や様々な物事のシュミレーションを得意とする量子コンピューター。今後事業を展開していく上で将来的に何かしらのかかわりを持つであろう量子コンピューターの知識を吸収することができる本当に良い機会でした。(もっと量子コンプーターについて勉強したいと思うきっかけにもなりました。詳しい方いらっしゃいましたら是非学ばせてください!)

FOODX

オランダのエーゲにあるFOOD Xは、かつて国の軍事基地だった広大な敷地を活用したWorld Food Centerの中心に位置しており、現在の食糧生産にまつわる問題やイノベーションに関して知る機会を提供しています。World food Centerには世界的に有名な農業学校ワーゲンニンゲン大学が存在し、また広大な生産拠点としての圃場(工場のような外観)、そして数多くの食糧生産に関するスタートアップが密集しており、食糧生産に関するイノベーション拠点としてフードバレーとも呼ばれています。

九州ほどの面積しかないオランダで、世界でアメリカに次ぐ第2位の食料品輸出額を誇るオランダの生産効率の秘密は「集約化とスマート農業」にあるようです。干拓でできた平坦な土地に大きな生産拠点を設けつつ、ICT技術をフル活用して、付加価値の高い作物を極めて高い効率で生産しているそう。

また、基本的なレクチャーの中でオランダ人と日本人の特徴として個人主義と集団主義が触れられており、多様な人種が集い、個人の自由が重んじられるオランダだからこそ、意思決定過程の中で上下意識(えらい・えらくない)よりも目標のためにどのように協力できるのか のような横の意識の方がより色濃く表れるのだなと思いました。

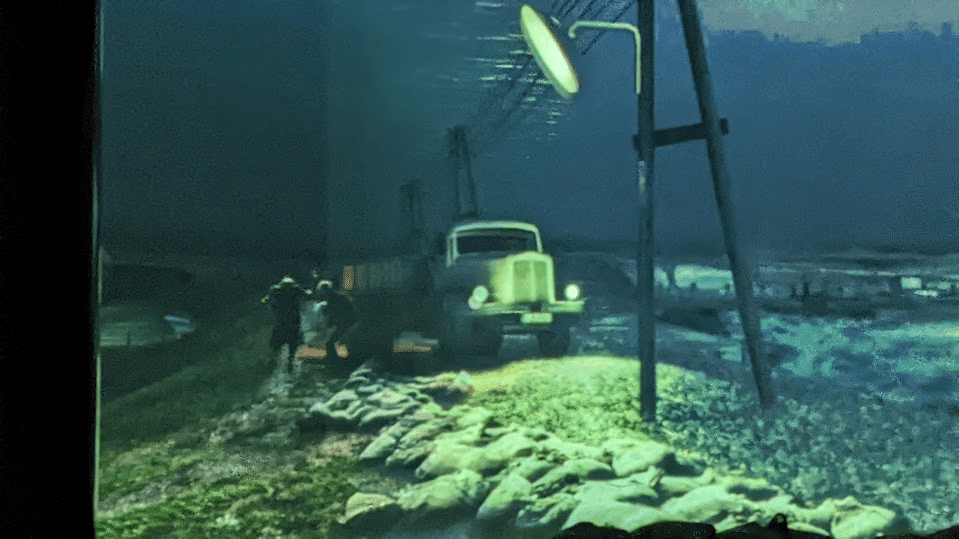

基本的なレクチャーを受けたのちにVRにて食糧問題の現実を学ぶレクチャーに参加し、VR内の美術館で食にまつわる現在の豊かさと、訪れうる危機的な未来についてのビデオを視聴。様々な世代へ環境意識を高める導線づくりの多様さと洗練具合に、環境問題への意識が企業・個人単位にしっかりと浸透していることを感じました。

食糧生産において、日本においても農業従事者の著しい高齢化や停滞する食糧自給率など問題は山積みだと思います。今回FOODXを訪問したことで、不確実で未来の予測が困難である近未来において、食糧生産から流通、分配まで国や地域を挙げて根本的に取り組んでいかなければならないなと改めて強く感じることができました。生産に関しては、弊社の作業員の皆さんはほとんどが農業との兼業で、それぞれがかなり大きい面積で米をはじめとする様々な作物を生産していますが、現在そんな皆さんもかなりの高齢となり、農家を“卒業”されています。引き継がれる農地もあれば、手つかずになってしまう土地も多いです。「いつか」ではなく、問題に気が付くことができた「いま」から、行動を起こしていかなければいけないと胸に刻むことができました。

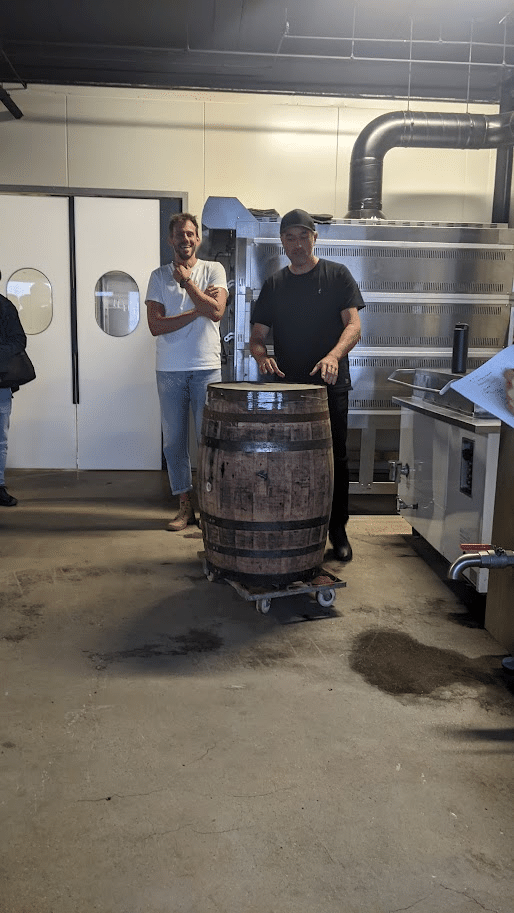

TOMASU Soy Source

濃厚な1日の最後にTOMASU Soy Sourceを訪問。

パン職人であるThomasさんが醤油づくりのドキュメンタリーを見て自分でもできるかもしれない!と2015年から始まった究極のDIYクラフト醤油蔵。Thomasさんは土づくりから醸造プロセス、そして醸造のための道具まで非常に細かい部分まで徹底的にこだわりながら醤油づくりに取り組んでおられました。醤油づくりの”先生”を一切設けず、「時間・自然・職人技」この三つを大切にしながら全ての工程を独学とトライアンドエラーで創造したからこそ、他にはないオリジナルな商品が生まれていました。

Thomasさんが非常に詩的な方だなと思ったのは毎日の作業が終わった後に、醤油室の窓際に腰かけ、大豆の声(大豆が麹とともに発酵する音)を聞きながら“CAN YOU MAKE SOY SOURCE?” と日毎に自分に問いかけているそう。10年後も20年後も常に自分に問いかけて、初心に戻ることを忘れたくないと語ってくれました。

「とにかく作るものに夢中になること・決してあきらめず、試行錯誤を続けながら、常に挑戦を続けること」この2つのポイントが熱のこもった良い商品やサービスを作り出すために大切なのかもしれません。自分の生きてきた感覚や味覚を頼りに既存のものを自分の尺度で作る。どんな情報にもすぐにアクセスできる現代において、ついすぐに失敗しない方法を検索してしまいがちです。失敗するかもしれないけど、時間はかかってしまうかもしれないけれど、自分を信じて何かを作れば、きっと誰かの心を撃つことができるのだと感じることができました。

日本で一般的に食べる醤油と同じようなうまみがありつつも、独特なコクがありつつも深い森の中を想像させるようなさわやかな香りを持った不思議な醤油でした。

9月11日(水)

水門博物館

3日目はゼーラント州にある水門博物館を訪問してきました。

「世界は神が造りたもうたが、オランダはオランダ人が造った」

皆さんはこの言葉を知っているでしょうか?国土の4分の1以上を干拓によって“創り出した”オランダの歴史から生まれた言葉です。

ライン河のデルタ地帯にある低地オランダは、国土の6分の1を水路や運河の水面が占め、残りの陸地の3分の1が干拓地である。

つまり、いくら発展した治水技術を持っているとはいえ、アムステルダムやロッテルダム等主要な都市が海面より低く位置しているオランダにとって、海面上昇は国家存続の危機であり、水を防ぐことは彼らの死活問題となっているのです。ここに、オランダの人々が環境問題にかなり熱心に取り組む理由があるのだなと感じました。

水は貿易という面ではオランダに大きな利をもたらしましたが、災害として人々の生活を恐怖に陥れることがありました。特に1800人以上の死者を出した1953年、北海からの高波がゼーラント州の多くの堤防を破壊し発生した「北海大洪水」はオランダの治水政策の大きな転換点となったそう。

水による災害をなくそうと立ち上がった計画が、オランダ各地13カ所に防潮堤や水門、可動堰などを整備する通称「デルタ計画」です。この計画をはじめ、訪問した水門博物館については今回のスタディーツアーでご一緒した、福岡で水門製作会社を営む乗富さんのnoteに詳しく書き記されていますので良ければそちらもご覧ください。

「デルタ計画」は行政からのトップダウンだけでなく、民間からの声もボトムアップとして採用されている(採用せざるを得なかった)という部分が印象的でした。デルタ計画が開始された1970年代はオランダでもヒッピー思想に根付く学生運動が盛んで、環境問題に関心を寄せる多くの人々から水門によってその水域の生態系が破壊されることに対する懸念の声が多く寄せられたそう。その声に配慮する形で工事が中断し完成年度が後ろ倒しになったそうです。

私がいま在籍している土木や林業の仕事は、今後何十年と残る公共インフラを整備・作製したり、山を整備したりして未来につないでいく事業です。現在の事業の進め方として、行政と私たちの事業会社のみで意思決定をしているため、意思決定の過程に外部の意見が入るような余白はあまりありません。しかしながら、異常気象による震災や大幅な人口減少など、これまでに体験したことのない事象が多く発生すると見込まれる近未来において、“今までの慣習通り“では対応できないことが沢山発生するでしょう。今後の地域をどのようにデザインし、どのように後世に残していくのか。地域における様々な立場の人間がそれぞれの分野で積み上げてきた知恵や経験を持ち寄り、どのような未来を地域に作るのかを水平的に話し合って考える機会を作っていく必要があるのではないかと強く思ったのでした。

テキスタイルミュージアム

オランダ南部にあるティルブルグは農業にあまり適した土地ではなく、代わりに毛織物産業が栄えた場所だそう。最盛期には地域に100を超す工場があったそうですが、現在は地域に3件ほど向上が稼働しているだけだそう。テキスタイルミュージアムは廃業してしまう工場からジャガード織機などを引き取り、展示品として収蔵し保存しているとのこと。

美術館を更に奥へとすすみ、かつて工場の心臓部分であった蒸気機関を見学。手織りから蒸気機関、最終的には電気へと遷移した動力の歴史を感じる。工場に実装された蒸気機関を見学するのは初めてだったのでとても興奮しました。

テキスタイルミュージアムでは織機や作品を展示するだけでなく、実際の作品や製品の製作の場でもあるそう。実際にタフティングや綺麗な糸(?)の製作過程や、最先端の織機で大きな布を作成する場面も見学することができました。

余談ですがこのテキスタイルミュージアムを訪問中、外で大雨が降っていました。典型的なダッチウェザーらしいけれど、このように悪い天気の日が多いからこそ、日本ではあまり見ないカラフルな色の組み合わせが生まれるのかなと思いました。

テキスタイルミュージアムの後にはエヌエヌ生命さんの企画にアーティストとして参加しているシグリット・カロンさんのアトリエ兼自宅を訪問してきました。アーティストとして何十年ものキャリアをもち、テキスタイルデザインから実際のインスタレーションまで幅広く表現活動を行っているシグリットさん。様々な色と素材を斬新な形で表現している彼女の作品はまさに日常を非日常に昇華させるような洗練されたものばかりでした。デザインとは積み重ねるもので、日常の中で見つける小さなときめきやひらめき、純粋な美しいと思う心こそ創造の源泉なのだとか。日常生活の中ではつい固定概念にとらわれがちで見落としているものがあるのかもしれない。常に好奇心を忘れることなく世界を見つめていきたいなと思いました。

9月12日(木)

アムステルダム街歩き

アムステルダムの街中を歩く。ロッテルダムは大戦の戦火に大部分が崩れ落ちてしまったそうだが、アムステルダムは戦火を逃れたため、歴史的な建造物が当時の形を残していました。

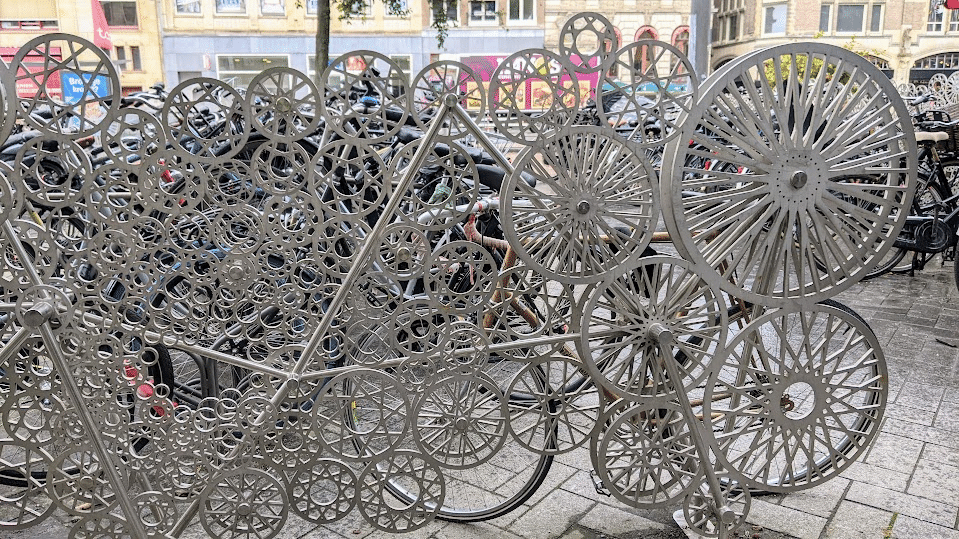

アムステルダムの街中も自転車で走る人がとても多く、駐輪場にも多くの自転車が止められていました。オランダでは公共工事をする際に工事代金の数%をアート領域に支出しなければいけないそう。公共インフラをよく見てみると、装飾があったりカラフルな色に塗装されていたりとその工夫がうかがえます。

アムステルダム市立美術館

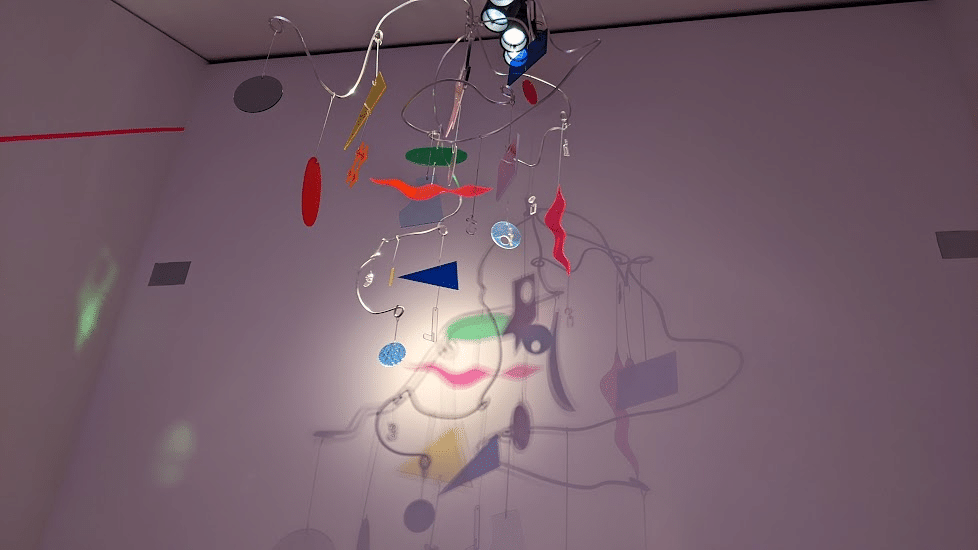

2008年末から本館で大規模改修工事が始まり、展示部分が増築されたそう。その見た目から”宙に浮くバスタブ”などとも呼ばれることもあるとか。外壁に用いられている素材は帝人グループが開発したアラミド繊維と炭素繊維なんだとか。テキスタイル作品から家具、絵画やレタリング、インスタレーションなど様々な表現技法を用いた作品が数多く展示されていました。

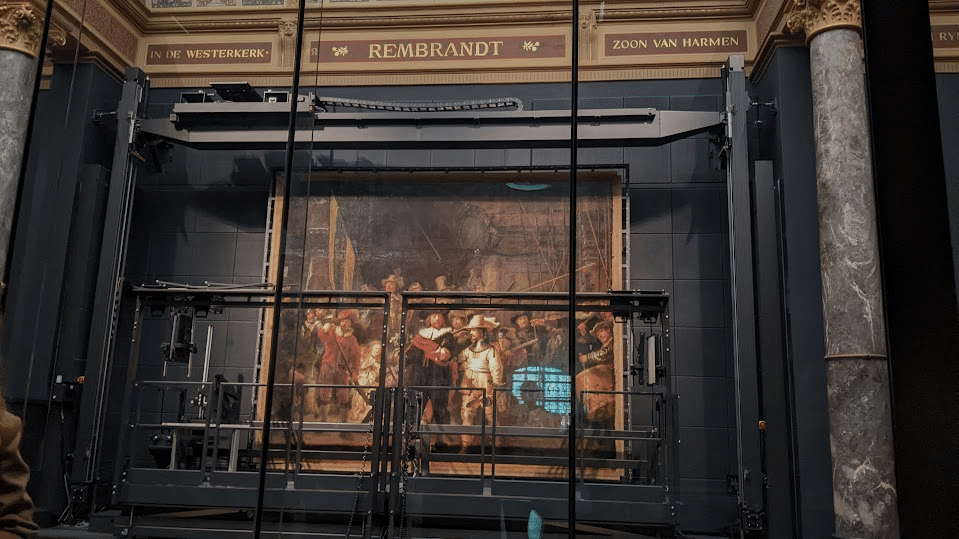

アムステルダム国立美術館

絵画や彫刻、写真や歴史的物品などさまざまなジャンルの8,000点以上の芸術品が収蔵されていて、17世紀のオランダ絵画黄金期の作品も多く展示されていました。80室ものギャラリーには隅々まで作品が展示されており、美しさと展示量に圧倒されました。東インド会社のコレクションも多く展示されており、当時の東洋の芸術や、東洋に影響を受けて製作された作品も多い印象でした。

The maker store

この施設はフードコートに隣接していて、サステナブルに配慮した作品を多く購入することができるスペースです。2Fでアーティストが作成した商品を1Fで直接購入することができ、クリエーターとコミュニケーションをとりながら気に入った商品を探すことができました。

旅のまとめ

オランダの給料はなぜ高いのか

芸術やサステナビリティなどは豊かな社会を作るために大切な価値観だけど、人々の心に余裕や、経済的なゆとりがないとオランダのように広くは浸透しないはずです。

ではなぜオランダは付加的な活動を尊ぶ”ゆとり”があるのでしょうか。

私はその答えを、オランダ人の海外志向で効率的な働き方に見つけたような気がします。

オランダに暮らす人々は母国語をオランダとしながらも、圧倒的な言語力と海外へ越境していこうとするマインドがとても強いそうです。9割程度の人がある程度英語を話すことができ、さらにはフランス語やドイツ語、中国語など様々な言語を駆使し、都市部の多国籍企業で働いたり、小さい企業でもEU圏内外の顧客を相手にしたビジネスを展開したりと、日ごろから文化を超えて様々なやり取りをしているそう。国内の市場だけではなく海外の市場も相手にすることで、より多くの利益を生み出すチャンスを増やしているそうです。

加えて、合理的で効率的な時間の使い方からは労働生産性の高さがうかがえます。個人の自立と自由を何よりも尊重するオランダに住む人々は仕事だけでなく家族との時間や趣味の時間のそれぞれをとても大切にしています。大きな企業でも17時にはほとんどの人が仕事を切り上げて家路につき、料理をしたり、運動をしたり家族の時間を大切にしたりと個人の活動のために時間を使っているそう。会社や社会として自立した個人を信頼し、最低限のルールは設けながらも個人の裁量権を最大限まで許容している。その枠組みの中で個人はそれぞれの自由な時間を確保するために能動的に業務に向き合い、結果として会社や社会全体としての生産性が高まっているのではないかと感じ取ることができました。

積極的な海外進出と時間効率の良さがオランダの国全体の”フロー”を増幅させ、結果として分配される給与も高くなっているのだと感じました。もちろん地理条件が違っていたり、個人主義の特徴が色濃く反映された働き方であったりとオランダでの成功モデルをそのまま日本へ持ち込むことは難しいかもしれませんが、日本でも良いところを真似して取り入れる余地は沢山あるのではないでしょうか。

社会のゆとりとサステナビリティ

今回のオランダでのツアーは主にサステナビリティとアートを2つの軸として様々な場所を巡り、話を聞かせていただ経験を通して、サステナビリティと芸術とは分野は違えども共通する部分が多くあると感じました。表現したい美しい世界はそれぞれ個人の創造と行動の先にあり、そこに至る道は数多く展開していて、そこには絶対的な正解がないということ。だからこそ初めから完璧な結果を目指そうとするのではなく、試行錯誤を重ねる過程を楽しみながら目標を目指して何度も繰り返し挑戦を重ね、諦めることなく継続すること。そして何よりも人々の失敗を許容し、何度でも再チャレンジできるような寛容な社会であることが、私たちの社会をより豊かで持続可能なものとする勘所なのではないかと思いました。

芸術やサステナビリティはどちらも直接経済的な価値を生むものではありませんが、我々の生活をより豊かにするために欠かせない要素ではないでしょうか。経済的な合理性と並行して、個人や社会の豊かさを追求することをやめてはいけないと思います。

現在の日本は皆何かに追われるように忙しく、目の前のタスクや自分の人生をどうにかしようと必死のあまり本当に大切なものが入り込む余地を失ってはいないでしょうか。今の私たちは先人たちが積み上げてくれた社会の上で豊かさを享受できるけれど、私たちは自分たちの子供たち、そしてその先の子孫に対して何か良いものを残せているでしょうか。

弱いものに対する温かいまなざしや、他の生き物に共感する心をもち、より良い未来について自分の言葉で考えて行動を選択することができる、そんなゆとりのある社会は一朝一夕には達成できないし、短期的に見た事業の利益にもつながりにくいため、事業のタスクシートの中での優先順位は低くなってしまいがちです。しかしながら、長期的な目線で考えた際に会社としてのリソースを「ゆとりのある社会」を実現させるために投資していくことは、結果として個人それぞれが多様な能力を最大限に発揮することができ、社会や会社として生産できる価値が何倍にも増幅するような、そんなポジティブな循環を起こすことができるのではないでしょうか。

オランダで得たことを心の中に留めつつ、反芻しながら、より良く働き、そして私自身が率先して失敗を恐れずにどんどん行動していって、未来に誇れる社会を積極的に創造していこうと思います。

最後に

今回素晴らしい学びの機会を提供してくださったエヌエヌ生命の皆さま、現地で帯同してくださった皆さま、現地で出会ったすべての皆様、そしてnoteを読んでくださった皆さまに心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました!Dank je!

追記

旅の中で印象に残ったものたち

Supernova Hotel

今回宿泊したホテル。洗練された室内と温かいサービスで快適に過ごすことができました。

1日目の夕食会場「PESCA」

Markthal

その他