構造化トレーニング① 6つの構造

こんにちは。

今回は話題の構造化トレーニングについて少し説明していきます。

このトレーニング理論は、パコ・セイルーロがFCバルセロナに導入し成功を収めたことでも有名ですし、今流行りの戦術的ピリオダイゼーションと比較されることでも注目を集めています。どちらも「サッカーをしながらサッカー選手としての能力を上げていく」といった全体論的な立場からサッカーやそのトレーニング構築を捉えているという点で共通していると言えます。

でも実際、最近日本では戦術的ピリオダイゼーションの方は雑誌やその他メディアで紹介されることが多くなってきたものの、構造化トレーニングについては日本語で説明された文献がそもそもあまりなく、なんとなくイメージは沸くけど詳細な部分まではわからないが多いのではないかなと感じました。

そうした背景から、今回「Entrenamiento estructurado(構造化トレーニング」とネットで検索した結果出てきたいくつかの記事と日本語で書かれた数少ない記事を参考にして、自分なりの解釈を記事にしました。

ただ、科学的なエビデンスもないので、この記事をそのまま構造化トレーニングの正しい説明と捉えず、「そんな感じの考え方ね」くらいの感覚でみていただければと思います。では、説明に入ります。

構造化トレーニングでは、そのパフォーマンスの向上のためにゲームモデルにまず最初に重きを置くのではなく、選手個々の人間として選手としての成長や発展に重きを置いています(だからといって決してゲームモデルが存在しない、または無視しているというわけでもないと思います)。そこで、じゃあ選手に選手の成長や発展に重きを置くならその選手の捉え方も変えなきゃだめだよねということで、選手を6つの構造の集まりととらえます。そしてその6つの構造はそれぞれが独立して存在するのではなく、お互いに影響を及ぼしあっています。

6つの構造

・Estructura condicional(コンディション構造)

スピード、パワー、持久力、柔軟性などいわゆるフィジカルに関する構造

・Estructura coordinativa (コーディネーション構造)

動きのコントロールに関する構造

・Estructura cognitiva (認知構造)

情報収集に関する構造。シンプルに認知に関する構造

・Estructura socio-afectiva (社会的感情構造)

個人、グループ間の関係性に関する構造

・Estructura creativa-expresiva(創造的ー表現構造)

選手の創造性を引き出す構造

・Estructura emotivo-volutiva(感情ー意志構造)

選手の感情をアイデンティティ、感情を引き出す構造

要は、選手の個々に重きを置いてトレーニングをするなら、従来のように技術、戦術、フィジカル、メンタルというざっくばらんな分け方で捉えるのはやめましょうということなのかもしれません。特に、下の3つの構造は従来の捉え方には見落とされていたところではないでしょうか。これら6つの構造を互いに影響しあったものとして捉えている点にも大きな意義があるのかなと思いました。

そして、選手のパフォーマンスの向上には

Situación Simuladora Preferenciales

を作り出すことが重要であるとされています。誤訳を避けるため敢えて訳語はつけませんが、意味合いとしては「ある構造が他の構造よりも優先して現れる、実際の試合を想定した状況」という感じです。

どのトレーニングにおいても上記6つの構造は含まれていないといけないのですが、このSituación Simuladora Preferencialesの中では、伸ばしたい構造を他のものに優先するようトレーニングが作られます。

では、実際にどういう考えのもとトレーニングメニューが作られるか例を挙げて見ます。

スピードのトレーニングをしたい時。

従来の方法論であれば、ただ単に直線距離を走るだけに終始し、サッカーのプレーの本質的な部分には直接結びつくものでなかったでしょう。

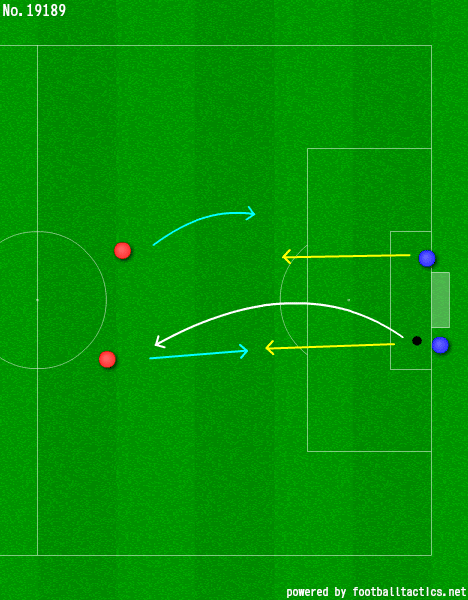

しかし、ここで6つの構造に注目し、6つが現れるようなトレーニングをデザインしていきます。トレーニングの目的はスピードの向上ですので、優先して現れる構造は「コンディション構造」となりますが、その他の構造についても要素を含むことができます。

・コーディネーション構造→ボールを運びながらロングボールを蹴るアクション

・認知構造→ゴール付近からのロングボールを受けてスタートする

・社会的感情構造→味方1人、相手2人を追加

・創造的ー表現構造→ルールを過剰につけない。単純な2対2に

・感情ー意志構造→オフサイドルールをつける

これら6つの構造を含むことを考慮してできるトレーニングメニューおりとして、2対2の単純なゲーム形式の練習ができます。ルールは、ゴール裏からディフェンダーがロングボールをピッチの中央付近にいる攻撃側に蹴ってそのままディフェンス開始。攻撃は単純に2人でゴールを目指します。

ディフェンダーがボールを蹴ってからダッシュで守備に向かい、攻撃側はボールを受けたら素早く攻撃に向かいます。この時点で、コンディション、コーディネーション、認知、社会的感情の4つの構造についてトレーニングを行っていることになります。

さらに攻撃側は、オフサイドという制約のなかでトレーニングを行うことにより感情ー意志構造が刺激され、比較的ルールのない自由が与えられた状況下でフィニッシュを目指すことで創造的ー表現構造の向上が図られます。

この2対2のトレーニングだけを見ると、誰でも思いつきそうなトレーニングメニューですが、大事なのはそれを作るまでに経たプロセスであり、ここで言うなら6つの構造の向上と相互作用を意識した上で作られたことに意義があるでしょう。

今回は、ここまでとなります。

構造化トレーニングとは、

・選手個人のパフォーマンスに焦点をあてたもの

・それ故、選手の捉え方が違う。選手個々は互いに影響しあう6つの構造に

よって構成されるもの

・トレーニング作成時は、6つの構造を含むことが望まれる。Situación

Simuladora Preferenciales を設定し、伸ばしたい構造が現れる状況を作

る

次回は、構造化トレーニングにおいてのピリオダイゼーション理論(期分けの考え方)とそれを考えるうえで重要な特異性の概念について説明できたらいいなと思います。

それでは。

参考文献

http://www.albertroca.com/wp-content/uploads/2008/12/procesoentrenamientofutbol-albert-roca.pdf

https://www.misentrenamientosdefutbol.com/diccionario/microciclo-estructurado

https://www.efficientfootball.com/microciclo-estructurado-en-futbol/

https://mundoentrenamiento.com/entrenamiento-estructurado-en-futbol/amp/?__twitter_impression=true

https://note.com/tshabalalagoal/n/n58313f25b753

https://note.com/sakamotokei68/n/n704d77c411d8