2019ドイツ紀行⑧[ライン川下り~旅の終わり]

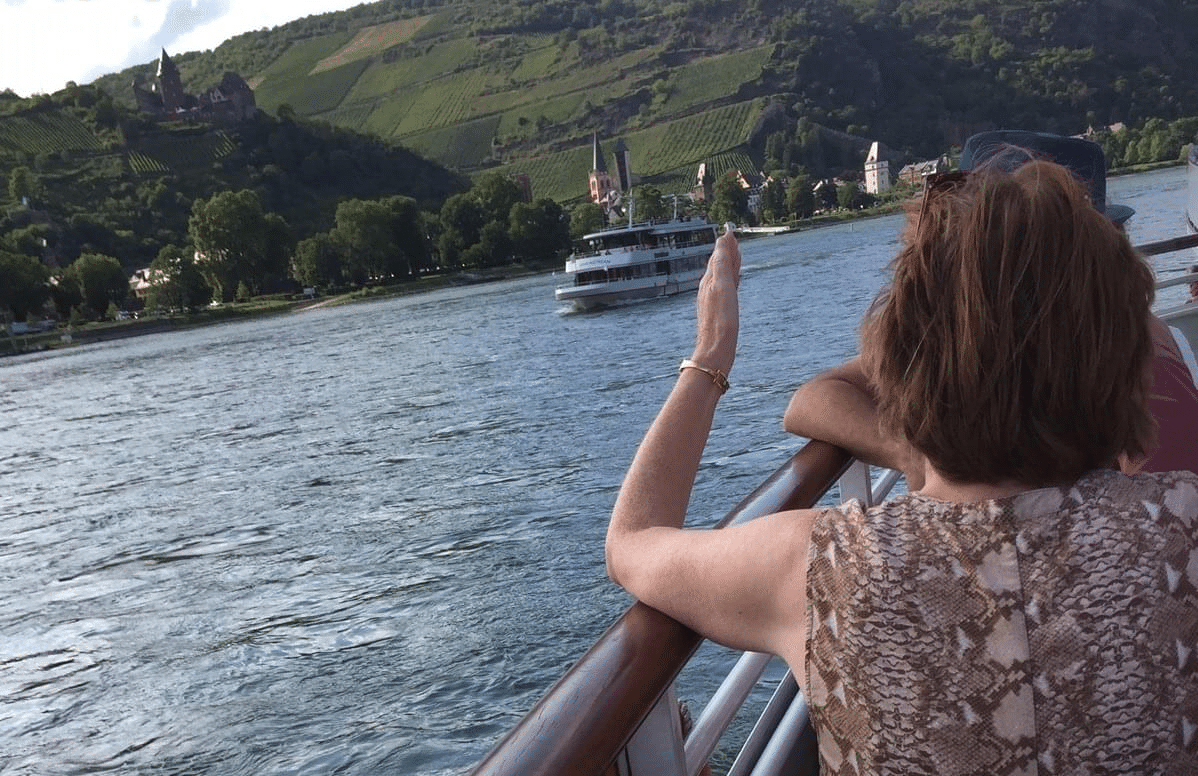

旅の締めくくりに、遊覧船に乗ってライン川を下った。天候は極めて良好で、船は青空の中を粛々と進んでいった。風はあくまでも涼しく、陽差しは柔らかい。船上で注文したアイスコーヒーは気持ちを和ませ、祝祭的な気分にさせてくれた。行き交う遊覧船はデッキに大勢の観光客が立っていて、こちらの方へ一斉に手を振ってくれる。

ライン川は、前日の雨で増水したのか、流速が早くまた流量も豊かだった。ロンドンのテムズ川や大阪の道頓堀川も遊覧船は周航しているが、川の様子が違う。もっと大きなうねり、自然のダイナミズムのようなものを感じる。

岸辺には、教会やブドウ畑、さらにところどころにかつて領主だった王族たちのお城(というか要塞)が点在しているのが見えた。お城は中世の要塞がそのまま化石になった感があり、かつて騎士たちが権力を争った物語を彷彿とさせる。

やがて船内放送でハイネが作詞した「ローレライ」の歌が流れ、そのローレライ伝説の由来となる岩山のすぐ横を通過した。夕暮れの光を浴びながら船は終着地 ザンクトゴアハウゼンに到着。最後に岸壁の美しい街並みを見渡すことが出来た。

今回の旅行で分かったこと。

まず建築の分野では、グローバル化・標準化がどんどん進んでいるようだ。外見を眺めただけの印象だが、鉄筋コンクリートとガラスを主体とした現代建築はロンドンでもドイツでも日本でも大きく見ればテイストは同じ、根本的な差異はない。しかしそれはビジネス・経済分野の話。もう一方のアート・宗教の分野においては、国や地方の特色が現在もなお息づいている。殊に欧州のキリスト教に裏打ちされた石造建築と、日本の仏教や神道に裏打ちされた木造建築の差異は大きい。それは「昔の建物だから」ということではなく、その昔の建物が現在もなお多くの人々の需要を満たしていることに、経済合理性では推し量れない意味があると思う。技術革新によってすべてが均質化するわけではなく、逆にローカライズすることで命脈を保つものが世の中には豊富にあるということ。当たり前かも知れないが、改めてそう思った。

2点目は、ドイツ人は(極論すれば)客をもてなさないということ。ドイツでは個人主義が発達しているので、客におもねるようなサービスは必要ないと感じているようだ。前述したようにこの国では店員と客は対等である。なので挨拶は、入ってくる客の方からするのが礼儀とされる。また飲食店を除くと、店は日曜・祝日や夜間は開けない。日本人にとっては不便さを感じるが、彼らはそんな利便性よりも、個人の生活、プライバシーの充実を優先しているのだろう。

3点目は景観について。ドイツは(イギリスもそうだったが)景観に対する公共性の意識が高い。市民が建物や景観に誇りを持っている感じが伝わってくる。街には電信柱も自動販売機もない。自動販売機がないとジュースを買いにはるか遠方までクルマを飛ばさないといけない場合もあるだろうが、それでも守りたいものがあるのだろう。ローテンブルクの街並みに代表されるように、個人の勝手よりも自治体・共同体の価値観を優先させているようだ。しかしその方法論は、周囲の人達への配慮、忖度というよりは、「共同体の価値を実現するためのルール作りとその徹底」に重きを置いているのではないか?ルール遵守を徹底することで、個人主義と共同体の意志を両立させようと試みているように見える。EU(欧州共同体)もそういった試みの1つなのだろう。

振り返って日本はどうか?日本にも景観を自治体組織で守ろうと運動を続けているところは各地にある。私の知っている場所では、沖縄県の竹富島がそうだ。この島人は自治組織・自治憲章を策定し、自分たちで島の景観を守ってきている。このような地域と例えばドイツのローテンブルクが姉妹都市になってお互いの知恵を交換し、共に発展するようになれば良いと思う。(もうやってるのかもしれないけど)…というわけで短いドイツ旅行は終了し、我々はフランクフルト空港からまた20時間の飛行を経て、真夏の酷暑が続く日本に帰ってきました。まずは冷や奴と枝豆と発泡酒で乾杯(笑)。

最後に、終始根気強くガイドをしてくれた旅行会社の林さん、どうもありがとう!(トイレに入る小銭がなくて1ユーロ借りました。ピンチだったのでありがたかったです…(笑)

PS.それにしても、ノイシュバンシュタイン城はすごかった!!!(おしまい)