【ARTEMIS】 人類飛躍の大作戦ARTEMISプロジェクトの始動

ARTEMIS Ⅰ

12月12日にて、アルテミス計画の初動であるアルテミスⅠは、完璧な成功を収め終了した。

そんなアルテミス1のミッション内容は、こうだ。

Artemis Iは、オリオン宇宙船、SLSロケット、また新たに整備されたExploration Ground Systems

というNASAの深宇宙探査システムの一番最初の飛行試験となる。

translation: SpaceOasis

今回行われたアルテミス1は、今後も続ていく本計画の基盤であり根幹ともいえるシステムの試験的な位置づけであった。

具体的には、NASAらが開発した新型ロケット"SLSロケット" と "Orion宇宙船" の無人試験飛行である。この試験を通し、月周回飛行の一連のシチュエーションをテストし、アルテミス2以降に行う有人飛行の安全性などを担保する狙いであると考えられる。

では、ARTEMIS1で行われた一連のテストをNASAが作成した図と共に見ていこう。

(credit: NASA)

上図にある最も重要な内容をピックアップしていき、図の番号に対応させながら

アルテミス1について深掘りしていこうと思う。

作戦開始

図番号1

” Space Launch System Rocket(SLS)” と呼ばれるNASAにとっては、スペースシャトル以来となる有人ロケット。そして、SLSの打ち上げはアルテミス計画における全ての始まりを意味する。

また、NASAが公開しているアルテミス計画のパプリックガイドによると、SLSロケットはアルテミス1で公開された姿が完成形ではなく、これからどんどん進化していくことがわかった。

(credit: NASA)

このように進化するのは、ロケットが運ぶ荷物(ペイロード)の積載量の増加を見込んだ、よりパワフルなエンジンを搭載するためである。

また、SLSの名前の最後に Crew と Cargo とつくバージョンのロケット先端部分が、形状的に異なっていることが見て分かる。これは搭載するペイロードの内容に違いがあるためだ。

というのも、Crewが搭載するものは、搭乗員であり、それらを乗せるOrion宇宙船である。

また、Cargoは、のちのち計画されている月周回宇宙ステーション”ゲートウェイ”作成時に必要な物資の運搬などで利用される。

Orion宇宙船、月へ

図番号7~10

Orion宇宙船の月旅行が本格的に始まった。

地球の重力圏内を脱出したOrionは、ICPSというロケットエンジンが月遷移軌道へ遷る手助けすることで、地球周回軌道からさらに脱出し、月周回軌道へ向かう。

そして、ついに

Orionはあの月とご対面をする。

ここで、Orionはかつて人類が月面に降り立ったことを想起させる様な

素晴らしい月面写真を捉えることにも成功していた。

歴史的記録を塗り替えた有人宇宙船

図番号11

さらに、Orionは歴史上最も地球から遠くへ飛んだ有人宇宙船として名を残した。

Orionが登場するまでは、地球から最も遠くへ行った有人宇宙船は、アポロ13号の40万171kmであった。しかし、下の写真に写るOrion宇宙船は、43万4523km地球から離れた場所で月と地球を含めた記念すべきシャッターを切った。

Orion、帰還

図番号12~15

月周回軌道での試験的飛行を成功させたOrionは、地球帰還への舵を切った。

本計画は、無人飛行でのテスト飛行ではあるが、搭乗員がいないというわけではない。

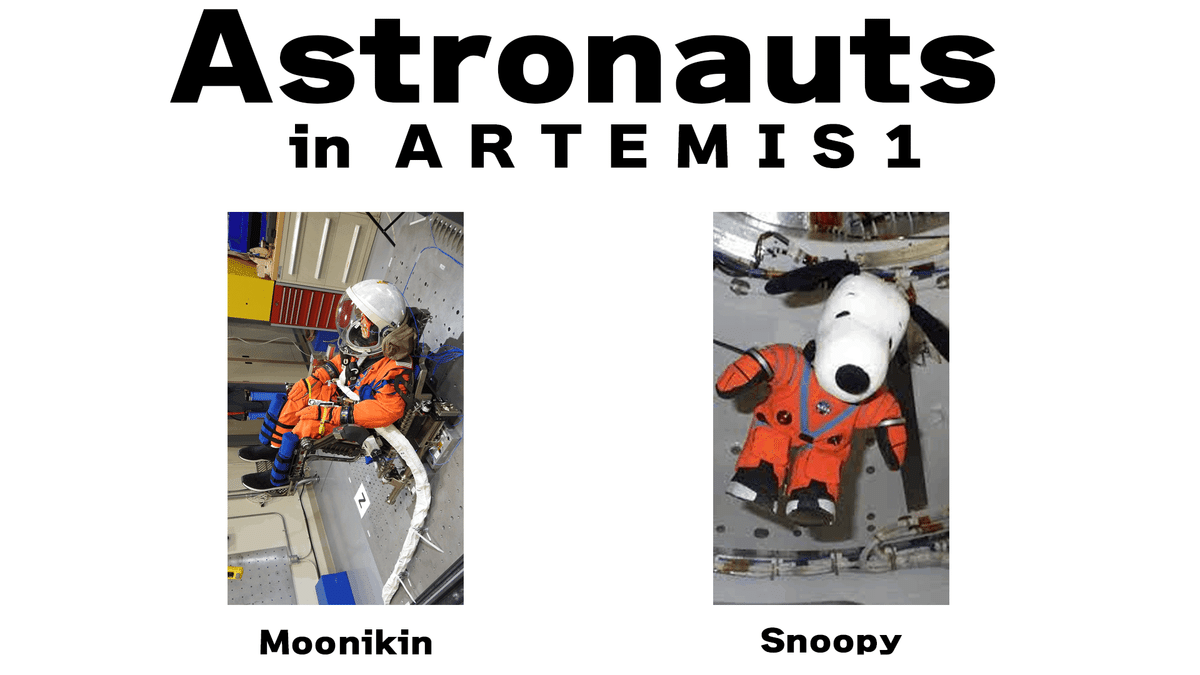

ではここで、今回のARTEMIS1でOrion宇宙船に搭乗した”架空の宇宙飛行士”を紹介しよう。

ミスターMoonikinとスヌーピーだ。

どちらの宇宙飛行士も、瞬きをしたり、言葉を発したり、トイレに行くこともない。

しかし、今回の試験飛行では多くの責務を全うしたのだ。

Moonikinは、主に次回以降の有人飛行をする際に宇宙飛行士が飛行時に経験する身体的データを採取する上で活躍した。また、着用する宇宙服は、Orion Crew Survival Systemという最新型の宇宙服というものも特徴的だ。

では、スヌーピーは?

いるだけだ。

だが、いるだけで圧倒的に大きな役割を果てしている。それは、”安全祈願”だ・

NASAの歴史的背景から、スヌーピーは安全を象徴するキャラクターとなった。

よって、このスヌーピーという宇宙飛行士は、いるだけでいいのだ。

Cap: NASA

そして、地球との距離が近くなったOrionはついに

搭乗員が乗るクルーモジュールと電源供給などを担うサービスモジュールとの切り離しを行う。

この時、クルーモジュールが地球へ帰還することを見送ったサービスモジュールは、大気圏で燃え尽き役目を全うした。

このモジュール製造担当であるLockheed Martin社が自身のTwitterにて、その切り離しのシーンを再現したCG動画を公開しているので、ぜひそちらもご覧いただきたい。

Tomorrow. 👀@NASA_Orion returns. pic.twitter.com/ubj1YVWt6O

— Lockheed Martin Space (@LMSpace) December 10, 2022

見事なゴール

図番号17

サービスモジュールから離れたクルーモジュールは、大気圏突入後、管制官との通信が数分間だけ途絶えるブラックアウトが生じる。これは、大気圏侵入時に生じるプラズマがモジュール全体を包み込むことで通信電波が遮られるためだ。

よって、管制官にとってブラックアウトの数分間は祈ることだけが仕事になる。

そして次にクルーモジュールから映る景色に、私たちが日々見る青空が映った時、祈りが届いたのだと確信できる。

ARTEMIS Ⅰ 完遂

大気圏にマッハ32というスピードで突入したOrionのクルーモジュールは、パラシュート展開しバハ・カリフォルニア半島のグアダルーペ島近くの海に着水し、地球への凱旋を遂げた。

その一部始終を記録したライブ映像もYouTubeの方に上がっているので、ぜひ一度見てほしい。

NASAはOrionが着水する場所をピンポイントで知っていた。

上の動画の 5: 26あたりにクルーモジュールが飛び跳ねるシーンが映っている。

これは、"SKIP ENTRY"という技術だ。

まず、イメージをしやすくするために、この技術の原理として近い身近な事象を取り上げることとする。それは、”水切り”だ

石を水面に対して鋭角で投げ込むと、水面で反射して何回か跳ね、本来の着水位置より遠くまで飛んでいく現象だ。この原理と近いSKIP ENTRYは、マヌーバという軌道制御操作を行い、大気圏突入位置から、海洋への着水位置を調整を行い、より安全にミッションで疲れたであろうクルーの回収を急ぐことができる。

上図は、アポロ計画時に行われたダイレクトに大気圏突入を行なった場合(緑線)と、OrionのSKIP ENTRYを用いることで、着水位置調整の可能範囲(青線)を表したものだ。

基本的に、安全を考慮しクルーモジュールは遠洋に着水する様に設定されているため、回収予想範囲が非常に大きいことが懸念された。これに伴い、必要な人、船、施設といった費用が増えていくことも問題だった。しかし、SKIP ENTRYを利用することで、岸に近い海洋に正確に着水することができる。また、数回に分散して大気圏突入することで、突入時の発生する熱エネルギーも減少する。これにより、船内に置かれた宇宙飛行士の負担も軽くなると考えられている。

以上のことから、NASAはアポロ計画と比較してアルテミス計画においては、非常に絞った範囲の人事配置でクルーモジュールを回収できたのだ。

URL: https://twitter.com/RichTPar/status/1602137341245542400?s=20&t=0lnLKoCvc6-zgJpnKtjLJA

着水後のOrion宇宙船は、米軍の重巡洋艦であるポートランド号に無事牽引され、回収された。

また、母港のサンディエゴに帰還後はトラックの運搬を経て、発射基地であったケネディ宇宙センターに帰還する。

お疲れ様、Orion。

まだ始まったばかり

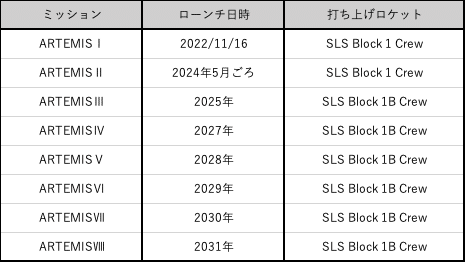

現時点(2022/12)における、アルテミス計画の全貌を以下のように表にまとめた。

(reference: wiki / List of Artemis missions)

現在、計画内容まで記載されているアルテミス計画は8まで用意されている。

さらには、参考にさせて頂いたページには、9と10までの想定が記載されていた。

前回の記事に記載したように、アルテミス計画には三つの野望がある。

これを成し遂げるために必要なコストは青天井であることは覚悟するべきなのかもしれない。

ARTEMISまだまだ始まったばかりだ。

この後も続くアルテミス計画には、まだ有人飛行、ゲートウェイの作成、月の滞在という人類未踏の実績を積み上げていくビジョンが待ち侘びている。

そして、火星有人探査も。

そう、まだまだこれからなのだ。

始まったばかり。

しかし、ひとまずARTEMIS Ⅰの成功を祝うことにしよう。

これからの飛躍を願って

WE ARE GOING.

ご覧いただき、誠にありがとうございました。

WRITER & DESIGN: Yuji TAKAHASHI

宇宙工学を専攻する大学生。

宇宙ビジネスの分野を独学で学び、そのアウトプットを兼ねた情報発信でNoteでの投稿を開始。

SNSでも、様々なニュースの発信。

ぜひ、日々の情報収集のお役に立ててください。

↓↓↓↓ ぜひお気軽にフォローお願い致します! ↓↓↓↓

もちろん、宇宙に広がる無数の銀河や惑星にも興味あるためそういった宇宙に漂う無数の魅力に引き込まれたい方はこちらのインスタグラムで、有益かつワクワクする様な刺激をゲットしましょう!

↓↓↓↓ ぜひお気軽にフォローお願い致します! ↓↓↓↓