人間の欲望とは他者の欲望を真似することである

今日は、人間の欲望に関する話を。

ルネ・ジラールの「模倣の欲望」理論

顕在化した欲求を刈り取る、ということが、予算かけられない事業者としてはまずやらなければいけないことなのですが、そもそも欲求が顕在化していない状態では、GoogleでもInstagramでも検索もされないので、記事を書いても、投稿しても、アカウントを作っても、読まれないわけです。ある程度顕在化して、初めて記事もヒットするし、Youtubeも見られるんですよね。

この需要を顕在化させる。欲望がニーズに変わって顕在化するというのはどういうことなのだろうか、というのが、最近のテーマです。

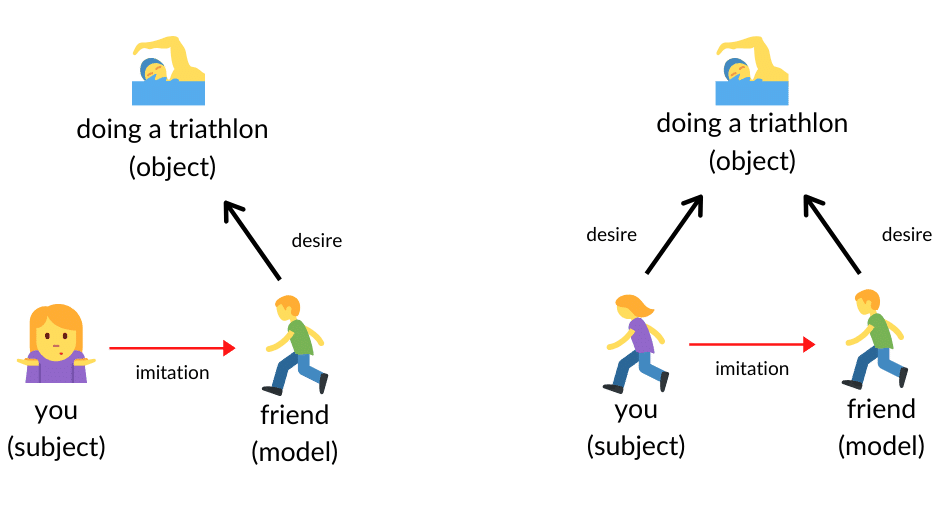

人間はそもそも欲望を持っていない。人の欲望は他者をモデルとして、他者の欲望が自分の欲望になる。

フランス人文学家のルネ・ジラールが唱えた、この模倣の欲望理論を最近調べています。この模倣の欲望理論、すごく身近な例でいえば、例えば、こんな感じです。

Aさん(男性)がBさん(女性)と付き合っています。何かの理由があり、AさんはBさんを振ってしまいました。その後BさんはCさん(男性)と新しくお付き合いを始めました。そのことを知ったAさんは、なぜかBさんのことがまた気になりだしてしまいました。

とか

居酒屋でビールを頼もうとしていたのに、一緒に飲んでる仲間が「ハイボールで」と言った瞬間に「あ、僕もハイボールで」と注文してしまった。

とか、他にも例は書くときりがないんですけど、「なぜそう思うのか」については解明されていない事象が、身の回りには数多くあるような気がするのです。

例えば、「バイクに楽しそうに乗っている友人のFacebook投稿を見たら、気がつくとなんとなく自分もバイクに乗りたくなってしまう」

とか、人がやっていることをやりたくなってしまう。買いたくなってしまう。人間はそういう生き物である。とジラールは言っています。

SNS時代における「模倣の欲望」

この模倣の欲望理論、ちょっと例がややこしいので、あまりピンと来ない人もいるかもしれませんが、考えれば考えるほど、日常でこういうことはよく起こっているなぁ、と思います。

特にルーク・バンジスが「欲望の見つけ方」で、SNSについて

「SNS会社は、自分たちの作ったものは単なるプラットホームと言っているが、人間的な基準で見れば、あれは、欲望のエンジン」(要約)

だと書いてますが、まさに日々、人々が行っていることが投稿され、人々の欲望を掻き立てているのがSNSである。と考えることもできそうだなと。

セレブの国、1年生の国

このルーク・バンジスが、ルネ・ジラールの模倣の欲望理論について書いた本「欲望の見つけ方」では、この真似のモデルとなる人達に2つのパターンがある、という書き方をしています。

ひとつは、セレブの国の住人。著名人やモデル、野球選手など、自分とは違う世界に住んでいる人たちのことを指します。もうひとつは、1年生の国の住人で、普段、自分たちと同じレイヤーに住んでいて、やろうと思えば真似られる友人知人のことを指しています。

この1年生の国の住人のほうが、はるかに模倣のモデルとされやすい、と、ルーク・バンジスは本で説明しています。

これを現実のSNSマーケティングで考えればつまり、著名人による広報、広告よりも、一般人による投稿つまりUGCのほうが遥かに模倣を発生させやすい、ということ、と理解しています。

それでも一応、条件はある。(と、思う)

実は今朝、TBSか何かでやっていた、「出版不況の中でも売れている本」という特集をたまたまテレビで見ていて、子供向けの「ふしぎ現象事典」が人気という話を聞いた僕は、即(10秒以内に)、Amazonでその本を買おうとしたんですけど、同時多数の模倣の欲望が発生してしまったために、Amazonのシステムが不安定になって買えず、楽天市場も売り切れになってしまって、結局メルカリで購入することになってしまった、ということがありました。

※ちなみに、自分は、この時、メタ認知していて、「あ、いま模倣の欲望にハマった」とわかりつつも、身を任せてました笑

ただ、このふしぎ現象事典を買った話、「うちの小学1年の長男が最近、本が好きで、好奇心が旺盛だから、何か本を読ませたい、と親である自分が思っている」という前提があって、初めて、模倣の欲望が機能した例だろうなと思っていて、そもそも自分とまったく関連性がないことで模倣の欲望が発生するとは思ってはいません。つまり、模倣の欲望が発生するには、条件がありそうだなと。

子供に見る、模倣の欲望

うちの7歳の長男と2歳の次男を見ていると、よくあるのが、「おもちゃの分捕り」です。長男が遊んでいれば、次男が欲しがる。次男が遊んでいれば、長男はぶんどる。これって、なんなんだろうなと。ほぼ無垢の2歳の次男の欲望っていうのは、長男を真似ることなのではないか、と思ったりします。

川越にインバウンド客が殺到

こういう、急にお客さんが増える、という現象をよく考えてみると、仮説として「模倣の欲望」が発生しているのではないかなと最近思ってしまいます。

実際に、Googleトレンドでみてみても、やはり2022年くらいから川越の英語での検索トレンドは増えていて、じわじわ模倣の欲望が広がっていったようにも見えます。肝心なところは、やはりオフィシャルのSNSではなく、UGC(かインフルエンサー)の情報拡散がトリガーになって模倣の欲望が発生した、ということだろうなと。

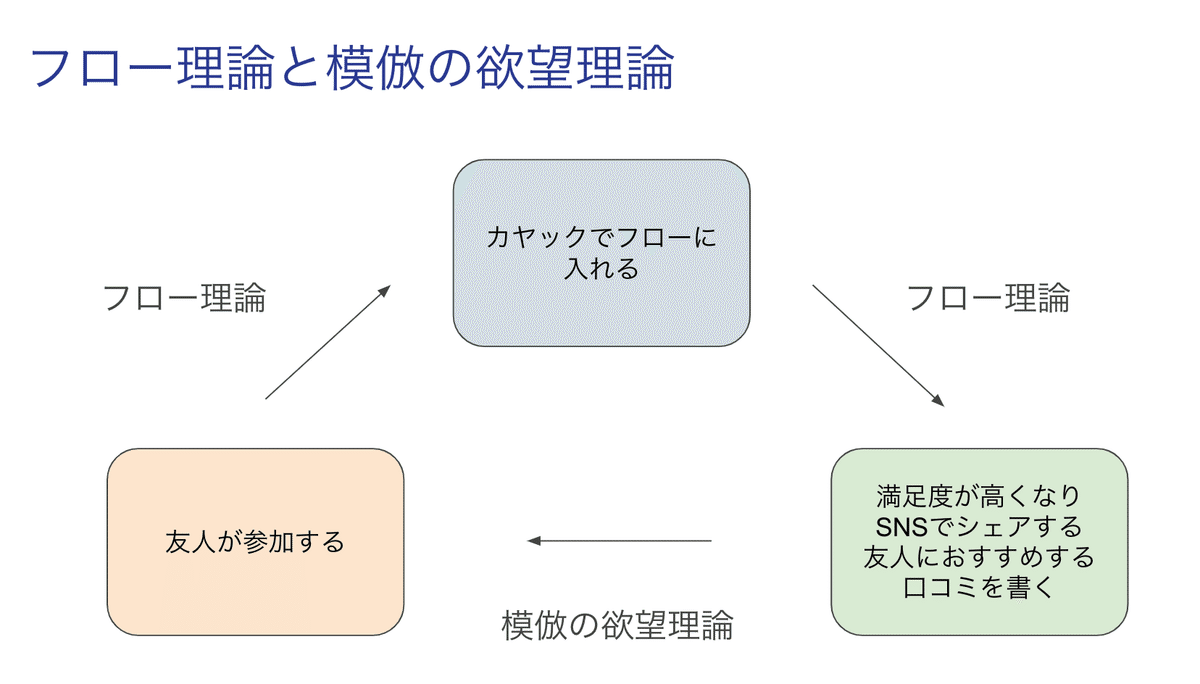

マーケティング観点からみた、チクセントミハイのフロー理論と関係性

アクティビティや観光、体験ツアーなどで、顧客が「楽しい」という表現や「満足した」という表現を使うとき、心の中で起こっている現象をフロー状態といいます。海外の研究結果や、クライアントのアンケートデータから分析すると、顧客が「フロー状態」に入っていると、他者推奨(口コミ)や再訪意向が有意に上昇することが明らかになっています。

つまり顧客がフロー状態にはいると、顧客自身のSNSでの投稿(UGC)が発生する可能性が高く、そしてそれは、ルネ・ジラールの模倣の欲望が発生する土壌を作ることになるのだろうと思っています。つまりフロー理論と模倣の欲望理論はtoCマーケティングの観点では連結しているように思えるのです。

抽象と具体を行ったり来たり

最近、フロー理論だとか、本質論をかざしたりしがちかなぁ、と反省していたりするんですけど、結局、人間の欲求と欲望がわからない限り、マーケティングの手は打てないだろうなと思っていて、現場のガイドさんと僕が違う部分はこういう具体を知りつつ、抽象化して考えて、その枠組を具体にまた持ってくるところかなと思ったりすることもあります。そういう意味だと戦略としても戦術としてもマーケティングがやりやすいのは、toCのガイド業かなという気もします。(エージェント経由だと、マーケ(特に戦術部分)はエージェントの役割になってしまうので)

まぁ、いずれにしても、世の中から必要とされていなくても、自分がこういう本質をまず突き止めたい、という欲求があるので、自分が納得するまで徹底的に調べていこうかなと思っています。

あ、最近、模倣の欲望が発生したら、メタ認知はできるようになって、冷静に抑制できるようになってきました。(フローに入ったときも認知できてます)

最後に、Amazonのルーク・バージスの本にあるレビューが鋭かったので、引用しておく。

本当に問題なのは、それでも我々は何かを欲望せずにはいられないし、そしてそれは否応なく我々を無限の競争に駆り立てるし、またその過程で他人を大いに妬むし、そして現実の世の中には数多くの負け組がいて、しかも世界的な経済発展とは裏腹にその割合はなぜか年々増え続けていて、さらに肝心の勝ち組だって、その心の中は結局「からっぽ」だ、ということの方だろう。

つまり、人間という生き物の中には本当に満ち足りた存在などどこにもいないのに、まるでどこかにいるかのような幻想が至る所に溢れ返り、社会全体がそれを目指して走ることをやめられない、しかも、その競争からあぶれた人間は文字通りゴミカスのように遺棄されてしまうこと、まさにそのことが問題なのである。

以下参考リンク