知的好奇心系フローとマンスプレイニングの問題について考える。

相手を見下し、知識をひけらかす「マンスプレイニング」

つい先日、出張先の某所で、とある展示の解説員の方に、まさにマンスプレイニングをキメられ、全く自分がフローに入れなかった実体験をした。強烈な経験だったのだが、だからこそ、自分の心理を改めて考え、意識と集中がどう発生するかについて客観的に考えることができ、フローと結びつけるよい機会になった。

知的好奇心を満たすとフローに入れる、ということは最近、少しづつ確信を持ち始めている。つまり意識の集中が起きれば、脳内のマインドをハック(あるいはシェア)でき、時間感覚が消失、すなわち、フロー状態になるのではないか、という仮説だ。

マンスプレイニングがいかにフロー阻害要因になっているか、痛感したので、noteに記録することにする。

マンスプレイニング(Mansplaining)は、主に男性が(相手を無知、または特定の分野に詳しくないと決めつけて)見下すように何かを解説したり、知識をひけらかしたりすることを指す言葉。「man(男性)」と「explaining(説明・解説する)」をかけあわせた用語。併せて、マンスプレイニングを行う人のことをマンスプレイナーと呼ぶ。とのこと。

マンスプレイナーの特徴

マンスプレイナーの特徴として、

相手の話を遮って自分の主張を話す

聞いてもいないことを解説したがる

女性(あるいは年少者)だからと固定観念の押し付けをする

マウントをとりたがる

自分の方が知識があると披露したがる

相手が知らないと決めつけて話す

SNS上で上から目線の発言をする

ということがあるらしい。

知的好奇心によるフロー

「欧米豪富裕層中高年をターゲットにした宝探しストーリー系ATツアー」に限らず、知的好奇心を主たる価値とするツアーが日本には多いし、観光庁の大号令によって、各地で作られている。知的好奇心系ツアーによる満足度は、フィジカル系ツアーに比べて、フローに入るための作用機構が大きく違うように思う。

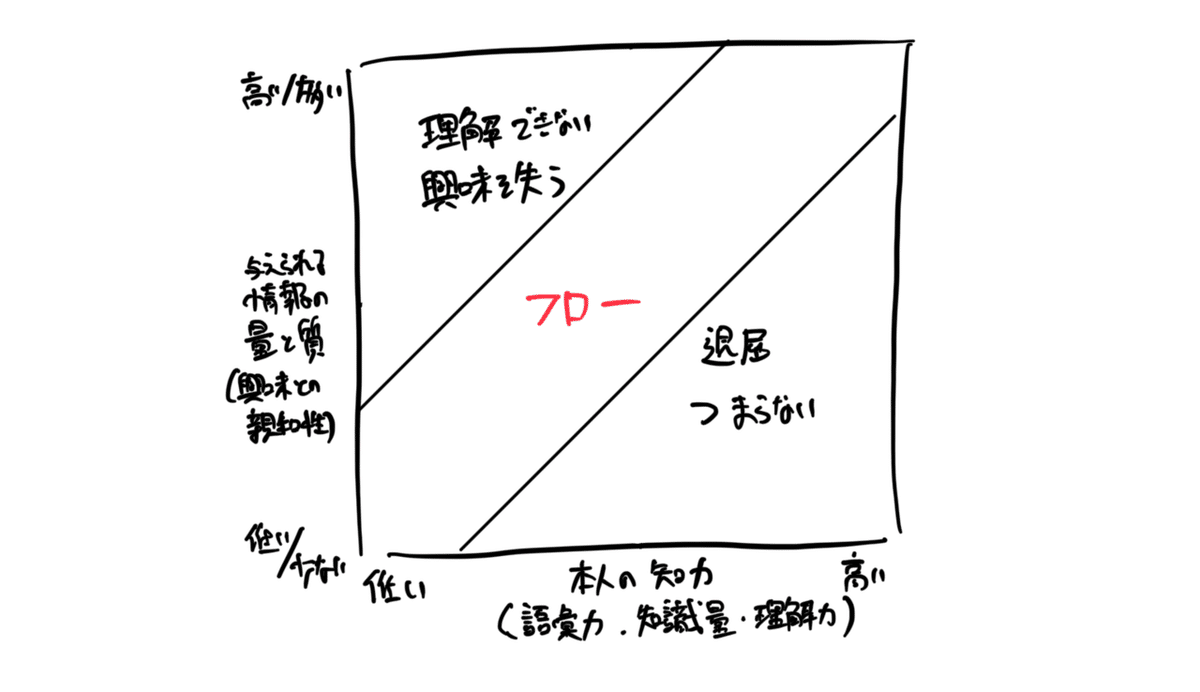

つまり、フィジカル系ツアーは、アクティビティの経験値や運動神経によってその満足度は決まるのに対して、知的好奇心系フローの満足度は、ツアーで提供する情報や知識と、ターゲットのそのツアーのテーマに関する知識量や語彙力と個人の理解力、好奇心との相性/マッチングの精度によって、決まると考えられる。提供情報や知識と、顧客の知識や興味の親和性、マッチング度合いが高ければ高いほど、ツアーへの集中が発生し、時間感覚が失われ、フローにはいっていくことになる。

フィジカルにせよ、知識と思考にせよ、脳内のマインドをハックし、特定の事象に集中せざるを得ない状況に持っていくことが重要だと思う。

マンスプレイニングは、マンスプレイナーが自らフローに入るために行う行為である。

マンスプレイナーは、自らをフローに入れることを優先しているのだと思う。熱く、自分の知識を滔々と語ることは、自らをフローに入れる行為で、自分が気持ちよくなるだけであって、本来は顧客をフローに入れることを優先しなければならない。(お金をもらって自分がフローにはいってどうする。と誰かが指摘しなければならない。)

知的好奇心系ツアーで、顧客をフローにいれるには

キーワードは「理解できる」ということのような気がしている。

仮説にしかすぎないけど、やはりフィジカル系ツアーと同様に、事前の顧客へのカウンセリングがキーファクターだと思う。

箇条書きにすれば、

・顧客の知識量を確認することが最も重要

・顧客の興味関心を事前に把握することが重要

・理解させるないとフローには入らないため、対象者の語彙レベルに合わせることも極めて重要となる。

言語間の問題はこの基本的な部分に追加される形で重要になる。

いずれにせよ、「集中を奪う、意識を奪う」ために、「理解できる状況にする、ターゲットの頭で考えられる状況にする」ことが、最大限に重要、である。意識を集中させ、脳の処理能力をすべて、奪う、ということにより、フローに入れるので、このプロセスは特に重要だろうと思う。

※あ、ちなみに、自分もマンスプレイニングを多々キメてしまっている実感があるので、ほんと気をつけます。セミナーの受講者がフローに入るには、と置き換えて考えると、この点はまさにドンピシャだなと。

※追記

今まで一般化に難儀していた、フィジカル系フローと知的好奇心系フローを統合した一般化フロー理論が描けそうな気がしてきた。これってかなりブレイクスルーな気がしていて、つまりアドベンチャーツーリズムにしろ、アウトドアツアーにしろ、あまねくツアーの楽しさの源がすべて言語化できるという状況にほかならないのかなと。

しかも、インタープリテーション自体が、自然の通訳者として、参加者の理解を深める手法だとすれば、フローに入るためにインタープリテーションがある、というような言い方すらでき、TOREのEがフローだ、とか言う前に、そもそもインタープリテーション自体がフローの一部であるというような考え方でさえ成立するような気が。

いや、恐ろしい。