勝手に解説シリーズ 〜塩化コバルト紙ってなんなん?〜_rika_02

『まねび茶屋 みんなでレッツ・スタディ!』に名前が決まったそうで!

とても良い名前ですね!適当に名前を放り込みすぎましたかね。

無事に「茶屋」に決まってよかった😁

そして、勝手にオーダーを受け止めた記事はコチラ

の、コメント欄がこちら

![]()

塩化コバルトが出てくる実験とは?

炭酸水素ナトリウム(重曹)を熱分解するとどうなりますか!?というやつ。まじで日常生活にほとんど役に立たない問いですね😅

【(勝手に想像して)伝えたいこと】

・物質は色んなものでできている!

・温めると分解できるものがある!

・分解してできたものは何なの?を調べる方法があるよ!

イメージしてみよう!

重曹を使ってお鍋をキレイにしようっと!

お鍋に重曹をいれて、温めると汚れも落ちるって言ってたわね。

キャー!水を入れる前に火にかけちゃったぁ!(早く消せよ)

あ、待って待って!なんか汁出てきたんですけど〜!

え、ちょっと、なんかガスも出ている気がするんですけど〜!!(早く消せよ)

やだー、大丈夫かしら〜… 困ったわ

と騒いでいるオジサマが居たとしましょうよ。(女性だと思ったらそれは偏見です笑)

一般的な炭酸水素ナトリウムの熱分解の解説は以下をご参照ください。

炭酸と水素とナトリウムや、NaHCO3やんな。出そうなもんは想像できるよね。

CO2って水上置換でええのんかな?下方置換というよりむしろ石灰水にブクブクさせている方が正しいと思うが…。サイトで記載方法が別れていますね。そちらも解説しますか。

2NaHCO3 → 2NaCO3 + H2O + CO2

→ 2NaOH + 2CO2 にはならないの?え、なんでなん?

さぁて、なんででしょうね😁

とりあえず、熱分解ではH2Oは抜けやすいとおぼえて置けばいいです。

この実験の成り立ち

さて、先程のオジサマ、「汁」、「ガス」、「白い粉」に分かれてしまってどうしましょう…とうろたえております。

・出てきた汁、硫酸とか危ないものだったらどうしよう(鍋が解けるよ)

・ガスが猛毒だったらどうしよう(だとするともう死んでるだろ…)

・白い粉!?捕まっちゃうのかしら!?(ドラマの見過ぎだ)

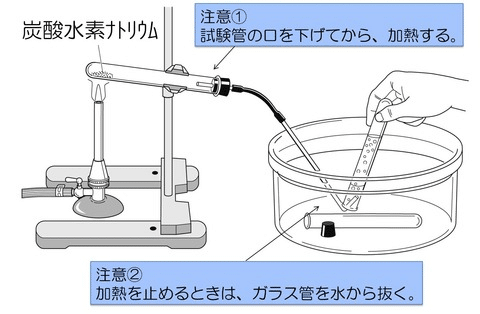

そこで登場するのがこの実験器具たち!

「なんなん!こんな装置見たこと無いよ!家にないし!理科の実験だけの話で、日常になんの役にも立たないじゃんよ!」

でもね、オジサマは猛毒を吸ってしまって、30年後に死んでしまうかもしれませんからね。ガスが出ている可能性が有れば、逃さないで回収して、なんのガスだったのか調べる必要がありますよね。

実験をする立場に立って考えよう!

先程コメントしたとおり、水上置換か下方置換か…。そして、温める側を上に置く意味…。

CO2って水上置換でええのんかな?下方置換で石灰水にブクブクさせている方が正しいと思うが…。サイトで記載方法が別れていますね。そちらも解説しますか。

これは、重曹が炭酸水素ナトリウムであり、水と二酸化炭素が出ることを知っている人の発想ですね。

では、突如「白い粉」を渡されて、「温めると何か出てくるからなにか当ててみろ」と黒ずくめの怖い人に拳銃を突きつけられて言われたらどうなりますか?

私だったら、「何回かやってみていいですか?」と尋ねますね。一発で答えが出たら、それは知っている人の仕業です。

まず水上置換でやりますし、水が出てくるのを知らないので、試験管を割りますね😁

っといったように、この実験には

先人の積み上げた失敗実験の上に成り立つ「問い」なわけですね。

ということでこの図は、「知っている人」が作った、出てくる物質ありきかなと思います。特に石灰水にブクブクする図はもう確信犯です。

私ならどうする?

どうも、オジサマです。

私ならまずはpH試験紙にたらします。(舐めるのは最後にしましょう!)

ちなみに問題:このときの水、pHはどうなっていると思います?😆

その液体を回収し、

・色、臭いの確認

・粘性(粘り気)、泡立ちなど物性チェック

・比重の確認(1mLの重さを測定)

・加温して蒸発させる。

・その時の温度が何度か確認する。

・100℃で蒸発後に何も残っていなければ水の可能性が高い

・塩化コバルトを使ってチェックする

かなぁ…

続いて、ガスの方

・水上置換、上方・下方置換全部やる

・溜まったであろう気体の色・臭いを確認

・火を突っ込む

・水を入れてシェイクして、pH測定

・石灰水と混ぜる

あとなんかあるかなぁ…

ある程度の物質の性質を理解しておけば、

謎の液体を渡されても、

実験器具が有ればある程度の絞り込みができると思います。

ここで本当に学ぶべきものは…?

液体や気体にはそれぞれ特徴があります。

本来は、その「特徴情報」を駆使して、どんな物質なのかを当てるゲームです。

この気体・液体・個体の特徴自体が暗記モノになります。

暗記した性質を調べるための実験手法がいくつか存在します。

実験方法まるごとを暗記してしまうと、物質名が変わったときにわからなくなってしまいますよね。例えば、炭酸水素ナトリウムではなく酸化銀になった場合とか。

中学理科で出てくるものはおそらく基本的なものなので、トリッキーなことはないかなとおもいます。

酸素:無色無臭、燃焼を促進させる

水素:めっちゃ燃えて(というかちっちゃい爆発ですね。ポン!と音がでますよ)、燃やすと水ができる

二酸化炭素:ちょっと重い、水に溶ける、溶けるとちょっと酸性、石灰水…

窒素:無色無臭、燃焼を促進させない、水に溶けない

などなど、それぞれの物質の特徴を覚える必要があります。

けっして、「実験まるごと」を覚えてはいけませんよ。

ポケモンをやったこと無いんですが、そういうゲームの「属性」みたいなもんです。火の敵には水の攻撃をするとダメージが大きい、そういうもんです。モンハンでいうと、ジンオウガ(雷)には氷の武器です。

あとは、何が起こっているのかを想像するだけです。

温めることで熱分解をするわけですが、温めると空気も膨張しますよね。

試験管の中の空気が押し出されますので、水上置換ではじめに回収できる気体は試験管の中の空気です。その後、分解されて発生する気体が回収されます。

注意②にもありますが、温めることで気体が膨張しているため、火を止めると試験管の中の気体は小さくなります。これは、温かいごはんをお弁当に詰めて、急いで蓋を締める。いざ食べるときに蓋がひっついて開かない!なんてことござーますよね。それです。温かい空気が、冷えることで小さくなって、圧力差が生まれているわけですね。引っ張る力が働くため、お弁当の蓋を吸うし、実験では水を吸い込みます。

塩化コバルト紙ってなんなん?

さぁ、塩化コバルトに戻りましょう。

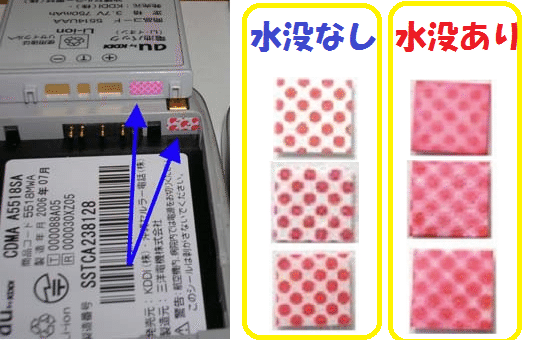

塩化コバルト紙は青いです。コバルトブルーというように、「青」です。

なんで青いの?それは青以外の色を吸収するからだよ。それも性質

これは水(H2O)でのみ起こる変色反応です。

意地悪な僕は、青のインクに浸すでしょうね😆

さて、塩化コバルトは水とひっつくと赤くなる性質があります。noteにも塩化コバルトの話をされている方がいました。

シリカゲルを例にあげていました。湿気を吸うと赤くなるよね…

うーん、今の子ってそういうシリカゲルって目につくのかな。

ちょっと大人向けじゃない?

んで、なにか無いかな〜と思ったわけですよ。

これ大事!逆の考え方!

水があっては行けないところに塩化コバルト紙を置いておけば、もし水が入ってきたときにわかるよね!

これじゃん!

実際は塩化コバルトでは乾燥させると青に戻ってしまうので、携帯電話の水没シートには使いにくいですが、

水なのか、水じゃないのかにも使えますし、

湿気ていたら赤くなる→シリカゲルが赤くなっていたら、

おせんべいも「しなしな」やし、もしかするとカビが生えるかもしれないよね!

そう、「水があったら困るよね」がわかるのよ、

塩化コバルト紙を使うとさ。

さて、大人向け応用問題!

興味深いYoutubeを見つけました。

塩化コバルトは水以外に反応するのか!?

面白いねぇ…、なんでバズらないのかな。

さあ、るんるんしている大人!

気楽にるんるんできているのはテストが無いからだろ?😆

問題1:炭酸水素ナトリウムを熱分解して発生した水のpHはどうなっているでしょう?

問題2:塩化コバルト紙に浸した際赤くなるのはどれ?(複数ある)

・よく混ぜたドレッシング

・ガソリン

・芋焼酎

・食器用洗剤

・おしっこ

・血液

答えは心のなかで唱えるだけで良いからね😊

正直、問題を出しておいて実験をしたことが無いので、答えは知らないです。ただ、知っている物質の性質から想像すれば多分あっているはずです。

あとがき:思っていた「なんで?」がちょっと違った!

中学理科では暗記系なんだなーと思っていて、原理を説明しても範囲外かなーと思っていたんですね。でも、世のお母さんたちの「なんで?」は、

なんでこの実験するの?

だったんですね!いやぁ盲点だったなぁ…。

その後、色々と中学理科について調べてみました。

なるほどなるほど、僕が読むには愉しい。

「なんでそうなるのか?」に答えるのは中学理科の範囲では難しい。

でも、「なんでこの実験をやるのか?」だったり、

「この実験は生きててなんの役に立つのか?」は答えてあげないと行けないよねと思ったんですよね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。