Scrum Recruiting LABO #1に行ってきた 〜いい会社作ろう〜

こんにちは、scoutyの二井です。今回は、こちらのイベント(Scrum Recruiting LABO #1 )にお邪魔してきました。登壇者はheyの佐俣さん(@adwarf)、メルカリの石黒さん(@takaya_i)、YOUTRUSTの岩崎さん(@yuccaaaa)、HERPの庄田さん(@fabichirox)という豪華な布陣。

参加したきっかけはHERPの 庄田さんのTweetでこちらの記事が流れてきたことがきっかけでした。

(スクラム採用を実践するための3つのポイント)

興味のある方はぜひこちらの記事も読んでみると良いと思います。

スクラム採用とは?

この言葉は、チーム開発の手法としてインターネット系企業で広く取り入れられている、スクラム開発と同様に、共通のゴール(採用目標の達成)のために、全社員が一丸となって採用活動に取り組むことを意図して、弊社(*1)がネーミングしたものです。 (*2)

なぜ今、スクラム採用が必要か?

(岩崎さん)「結論、スクラム採用じゃないと優秀な人が採れない世界になってきている。」

インターネット界隈の採用環境は「超・売り手市場」であり、従来の採用手法では良い人が取れなくなってきています。

超・売り手市場である採用環境で何が起こっているか?

(岩崎さん)「現在の転職活動においては、転職活動前に勝負がついている」

つまり転職潜在層にアプローチしなければ、採用がうまくいくことはない。潜在層に対して、リファラル飲み会であったり、副業、カジュアル面談など様々な形でアプローチをしていく必要があります。

スクラム採用を成功させるための3つのポイント

<経営陣のコミットメントと社員の巻き込み>

経営陣が採用にコミットしており、社員を巻き込む重要性を理解している。

<情報の一元管理>

採用に関する情報(候補者情報・評価情報・実績等)が一元管理されていて、必要に応じて社員がアクセスできる状況にある。

<社員が採用活動に参画しやすい工夫>

採用担当が社員の採用活動への参画ハードルを下げることにコミットしている。

(*2)

(庄田さん)「スクラム採用を成功させるためには3つのポイントが必要です」

後述するheyさんの事例にはなりますが、「社員の採用活動への参画ハードルを下げる」ために、リファラル飲み会(1人1万円)制度を作り、社員が周りの友人に声をかける理由を作ってあげる。という制度活用はまさにこのポイントに該当します。

トークセッション

トークセッションではheyの佐俣さんとメルカリの石黒さんが自社の事例を交えて質問に答えてくれました。本記事では、その中から一部を抜粋してご紹介します。

どうしてスクラム採用をはじめたのですか?

(石黒さん)「唯一にして最重要の活動だから」

創業当時からずっとやっている。GAFAの事例を見ても全員でのリファラル採用をやる必要は明らかだった。経営陣が繰り返し、採用の重要性についてのメッセージを出してくれた。リファラル比率は少し割合が下がってきた今でも50%を超えている。

(佐俣さん)「誰といっしょにはたらくのかを自分で決められるのが楽しいから」

去年1年で100人採るつもりだった。過去のデータから面談→採用率は約2-3%とか。100人採るために人事3人だと限界が見えていた。

過去のデータから、友達からの採用が一番通過することも分かっていたので、そこを推進するような動きを取った。また、heyの経営陣は学生時代からの友達。友人を連れてくる文化を作りたかった。

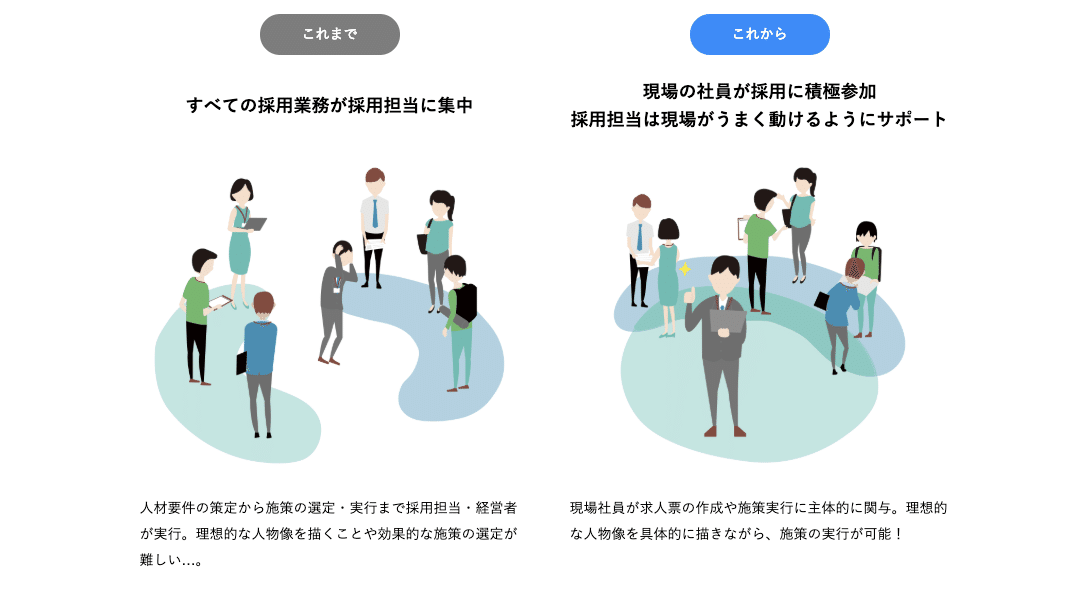

人事と現場の役割の分け方は?

(石黒さん)「いい意味で分かれていない。お互いがその領域のProfessionalを発揮」

メルカリには比較的シニアな人が多いので、前職で採用業務に関わっていた人も多い。お互いが得意な領域を担当してカバーし合う文化がある。採用は業務の一つという共通認識を皆が持っていて、チームで採用を行っている。

(佐俣さん)「詳細要件の洗い出しまでは現場。広報/リード獲得は人事。後は現場。」

事業計画を達成するために必要な人を各MGRが細かく出してもらう。意思決定は現場が持っている。そういう要件の人はどこにいるのか、ソーシングするのは人事。選考は現場のチームが担当するが、別のチームがクロスで見るプロセスもある。

企業規模が変わってもスクラム採用はできるの?

(石黒さん)「拡大にはフェーズがある。その時ごとの打ち手をよく考えておく」

採用が上手くいくとき/いかないときの周期があることを理解する必要がある。アクションから成果までの時間が長い施策もあるので、来るべき時のためにしっかり仕込んでいくべき。

(佐俣さん)「社員のn数がぜんぜん違うからむしろ大きいほうが効果の差が出る」

元々コイニーでやってたときはそれほど採用をやっていなかった。そこからheyになって採用を加速させた結果、人数が増えたこともあり、リファラルの絶対数が明らかに増えた。heyではリファラル飲み会制度(予算は1人1万円)を運用しているが、社員が「会社のお金で飲めるからさ」と友人を誘う理由を作った。

スクラム採用をうまくやるには?

(石黒さん)「経営陣のコミット&会社がいい会社であること」

北風と太陽でいうと、太陽というスタンス。いい会社を作って、周りの友人を誘いやすいような会社にしていくしかない。

また、メルカリはスクショ採用や、100名の学生をインターンとしてアメリカに派遣するなど、ユニークな採用手法を実施しているが、これはあくまで日々の地道なアクションを徹底的にやりきった後の追加施策。もちろん効果が出るように狙ってはいるが、こういった施策に頼っているわけではない。

(佐俣さん)「採用のしごとを見える化する。かつ、経営者がコミットする。」

昨年は採用にコミットしていた。やってみた感想として、採用の現場では、そのポジションを採用するためのやり方が見えていないことも多い。そこを見える化することが大事。

あと今の時代は、会社と個人間で情報の非対称性がなくなってきている。新しい人にJOINしてもらうためには、等身大の自分達を見せなければならない。つまり、本質的にいい会社を作っていくしかない。

感想

今回参加した感想が2つあります。

1. 採用が上手くいっている2社では、よく出てくる悩みである予算や工数はしっかり確保しており、より高次の課題と向き合っていると感じました。予算や工数の確保は、決済権が経営陣にあることも多いので、採用がうまくいくかは、改めて経営陣のコミット次第だと思います。

2. 採用するには「いい会社を作るしかない」ということ。採用テクニックや社員への金銭インセンティブは試すことはあっても、本質的な施策ではない。とおっしゃっていたのが印象的でした。いい会社を経営陣・社員全員がコミットして作っていくこと、これが今の採用環境での唯一無二の戦い方だと改めて確信しました。

来月、第2回も開催予定とのことで楽しみにしております!

*1 HERP社

*2 スクラム採用を実践するための3つのポイント(庄田 2019年3月14日)https://medium.com/@ichiroshoda/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E3%81%AE%E8%A6%81%E8%AB%8B%E3%82%92%E6%BA%80%E3%81%9F%E3%81%99-%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%B7%B5-a13f6b7dba7b