【コラム#2】都知事選2024、決着。デジタル時代の訪れと世代間の分断

はじめに

まだまだ厳しい暑さが続いているが、皆さんはいかがお過ごしだろうか。

東京都に住む人以外はあまり気にしていない話題かもしれないが、先日7月7日に東京都知事選の投開票が行われた。

今回はそんな都知事選2024について開票結果及び投票に関するデータをもとに政治の変化を見ていく。

東京都知事選挙2024の結果について

今回も予想されていたことだが、現職の小池百合子氏が当選し、3期目に入ることとなった。290万票を超える得票で、2位に120万票以上の差をつける圧倒的な差を見せつけた。

各候補者得票数

今回の立候補者の投票数は以下の通りである。

小池百合子 2,918,015票

石丸伸二 1,658,363票

蓮舫 1,283,262票

田母神俊雄 267,699票

安野貴博 154,638票

内海聡 121,715票

ひまそらあかね 110,196票

石丸幸人 96,222票

桜井誠 83,600票

清水国明 38,054票

3期目の当選を果たした小池氏は「セーフティ」「ダイバーシティ」「スマートシティ」のテーマを掲げ、街頭演説では川上戦術*1の活用、SNSの活用など、様々な分野での選挙活動をバランス良く実行した。

2位の石丸氏は前安芸高田市長であり、YouTubeを中心としたSNSで若者から高い人気を集めている。選挙期間中もこうしたオンライン上でのSNS戦術を取り入れると共に、オフラインでの街頭演説では17日間合計で228回もの実施を行った。

今回5位につけている安野氏は、「テクノロジーで誰も取り残さない東京へ」をメインメッセージとし、「新産業で所得倍増」「安心の医療・防災」「安心の子育て教育環境」「行政をもっと簡単透明に」「高速な民意反映」の5つの柱を軸に様々なデジタルツールを活用しながら日本版デジタル民主主義*2の実現へ向けた選挙活動を行っていた。

*1「川上戦術」:選挙初日は過疎部から始め、徐々に人口の多い地域に移動し、最終日に最も人口が集まる駅前などで演説を行う手法。

*2「デジタル民主主義」:情報技術(IT)を利用して政治参加や意思決定プロセスを促進・強化する概念。これにはオンライン投票、電子政府サービス、デジタルプラットフォームを通じた市民の意見収集などが含まれる。デジタル民主主義の目的は、政治プロセスの透明性、効率性、参加のしやすさを向上させること等があげられる。

【出典】都知事選結果

東京都知事選の争点は「デジタル型の政治」

今回特に得票数が多かった候補者の中でも、石丸氏・安野氏に注目したい。

どちらも政治家としての経験は無い、或いは非常に限定的な経歴だ。一方で、安野氏は事業会社での経験が有りつつ、インターネットを起点にしたデジタルツールの活用に長けている。

石丸伸二氏

石丸氏はOMO(Online Merges with Offline)、いわゆる「オンラインとオフラインの融合」を選挙活動に徹底的に取り入れた。開票日の特番では敢えてオンラインを強調することはなく、やれることをやり切った旨の主張をしていたが、それだけ同氏にとってオンラインと政治というのはシームレスなものと捉えており、当たり前の事だったのだろう。

こうした政治勘こそ、これまでの政治になかった特長であり、同氏の選対事務局長を務めた"選挙の神様"藤川晋之助氏が彼を「特異」と表現した所以とも言える。

演説はシンプルかつシャープに数を打つ。SNSで再生数を回すモデルだ。

同氏の演説には数多くの聴衆が駆け付ける。述べ10万人を動員したとも言われ、極めて異例だ。

「彼の演説には中身がない」と言う者もいる。私も少なからずそう感じた。しかしそれで良いのである。

昨今の選挙活動では「政策」について主張しても結局投票活動の意思決定にそこまで影響しない。公約を当選後も実現する政治家が多く無く、結果政策への関心は薄まりつつある。

だからこそ同氏は街頭演説という入り口では「自分を売る」「自分を知ってもらう」ことをシンプルかつシャープに実行し、数で回していく。17日間に200箇所以上の演説を実施したことがその証明だ。

個別具体的な政策についてはYouTubeの個人チャンネルや著名YouTuber・ネットメディアの対談の中で語る。まさにスマホが普及した現代において、場所や時間に関係なくコンテンツを消費する40代未満の層にリーチしていく最適化された戦略だと思う。

安野たかひろ氏

安野氏は今回の都知事選の中で泡沫候補から終盤では主要候補らに迫る勢いで支持を集め躍進した。単純な認知拡大や人気取りといった話題性では無い、地に足の着いた堅実なスタイルで私たちの心を掴んだ。

知っていただきたいポイントは「合理的な民意集約モデル」である。

これまで行われてきたのが「ブロードキャスト」という候補者から聴衆への1対多の情報発信モデルである。こうしたモデルでは民意を集めようとしても実態としては限定的な情報集約に終始する。

同氏が行った「ブロードリスニング」はデジタルツールを巧みに使った効率的かつ合理的な民意集約のモデルと言えよう。注目すべき点は、そのモデルを実際にローンチし実行していた点だ。

GitHubプラットフォームによるマニフェスト公開や、政策に関する提言の管理・スピーディな反映、演説会場での対話、マニフェストを学習させたAIアバターによる24時間体制でのYouTubeライブ配信・QA対応などあげ出せばキリがないが、オンライン/オフラインを融合させ世代関係なく民意を集めていた点は他の候補者と一線を画すものだ。

詳細は別記事でも言及したいが、同氏もまたこれまでに無い政治モデルを私たちに共有した。

演説の現場に行った方には伝わっていると思うが、同氏は非常にクレバーで現代の政治の課題を極めて冷静に捉えている。そして、卓越したITへの知見を今の選挙モデルに適合するようチームとして丁寧に取り組んできた。

「テクノロジーで誰も取り残さない東京をつくる」方針を全身全霊で体現し、有権者に問いかけ、彼なりの形で東京を動かしたのである。

これからの日本に欠かせない政治家と言ってもいいだろう。

都知事選2024の集計データ

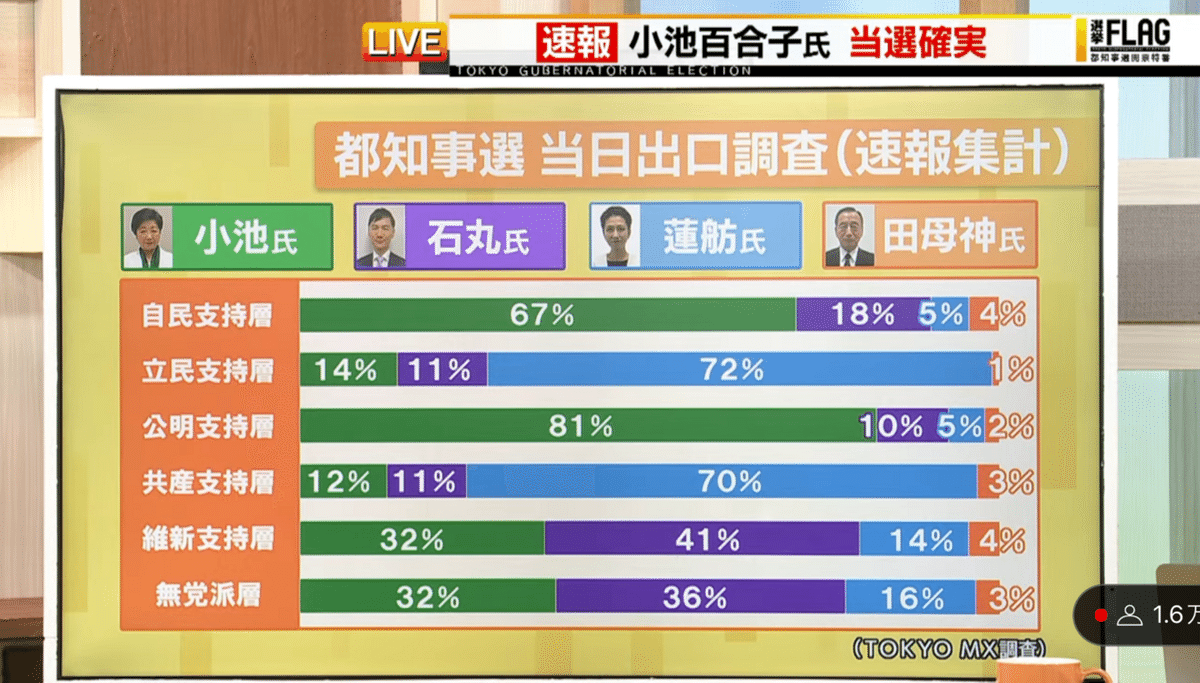

▼支持層別得票率

下記グラフからは、石丸氏は維新支持層、無党派層*3からの得票率が特に高い。無党派層は人口のおおよそ40%の割合であるとされ、東京都の人口約1,400万人で計算すると560万人にも相当する。

投開票日前より議論されていた基礎票を小池氏(289万票)と蓮舫氏(235万票)は有していた。結果として石丸氏が無党派層を獲得するとともに、基礎票として蓮舫氏が獲得するはずだった層も一部獲得したのではないだろうか。

【出典】TOKYO MX調査より

*3「無党派層」:世論調査などで「支持政党なし」に該当する層。有権者のうち概ね3~4割を占める。

▼主要候補者4名のYouTube検索数

選挙活動のうち、オンラインでの戦法に着目する。中でもSNSプラットフォーム「YouTube」の検索数を集計した下記グラフを見るとその差に驚く方も多いだろう。

YouTubeなどのSNSは特定のカテゴリや関連性のあるコンテンツを複数視聴をすることで、プラットフォーム側が学習し、ユーザーが好むであろうコンテンツを勧めるアルゴリズムが働いている。

石丸氏が戦術として実行していた、自身の演説を撮影させ、切り抜き、各種SNSに拡散させることは、有権者の目に留まる確率を高めていく点で非常に有効であることを今回証明したのである。

▼投票先の決定で「参考」にしたメディアとその投票先

小池氏と石丸氏のデータに着目してもらうと分かるが、「新聞やテレビなどのオールドメディア」と、「YouTubeやXなどのネットメディア」の新旧メディアの寄与度が候補者毎に異なることが分かる。

特に石丸氏はYouTubeにて認知を広めていったが、Tiktokも含めればさらにネットメディアの影響度がさらに可視化できるのではないだろうか。

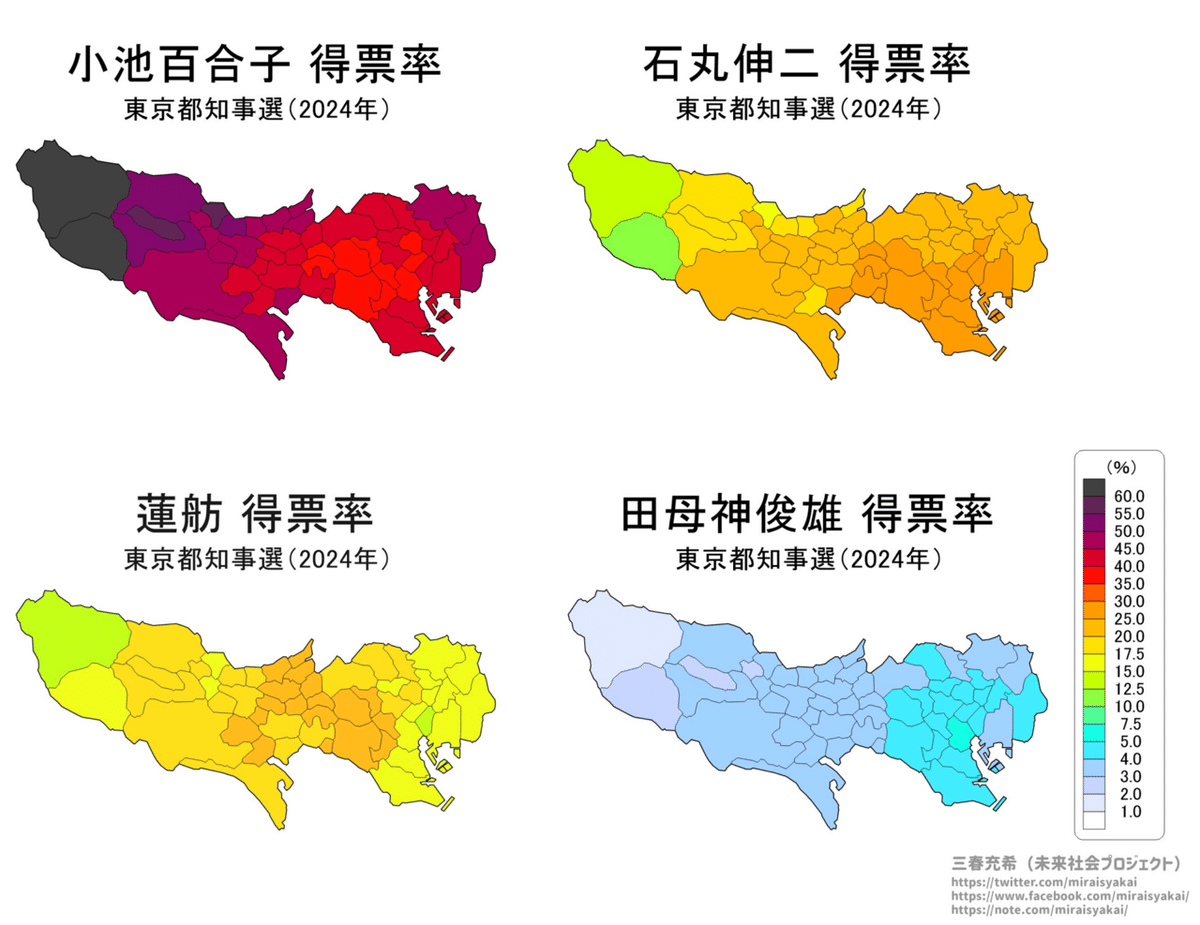

▼地域別得票率

ここで着目すべきは各候補者の公約にも共通で掲げられていた「多摩地域」の得票数である。

先ほども述べた「川上戦術」を用いた小池氏は東京都中心部でも得票率は高いが、多摩地域でも他候補者を寄せ付けない得票率といえる。

その他候補者はやはり中心部での得票率が高く、中心部以外の過疎地域含め手堅く票を得た小池氏の強さが伺えるデータと言える。過疎地域に住む高齢者層の票を確りと固めているのだ。

詳細は割愛するが、島しょ地域では実際に現場を訪れた安野氏よりも、インターネットをメインに活動していた暇空氏の方が得票率が高かったのも興味深い結果である。

インターネット世代とテレビ世代とで分断が進む

さて、この記事では特に石丸氏のオンラインとオフラインとを融合させた手法に着目しつつ、集計データを並べ私見を述べた。

SNSを中心に、選挙から1週間が経過しつつある今も様々な政治主張が巻き起こっており、石丸氏初めとする候補者に対するヘイトや指摘など昼夜議論されている。

客観的に見ても40代以上と思われるアカウントの主張は「若者が政治参加したことによる政治の質の低下」という文脈が推察されるものが多い。

年代の論点以外にもジェンダー、陣営間の対立など様々な形の「分断」が発生している。

政治に対する姿勢という観点では、団塊の世代や就職氷河期世代は政治に深く関わるような、生活を脅かす課題に直面したことからオフラインで政治に参加したり、個別の政策論点への注目度が高い層といえる。言わば「生活=政治」といったリアルに、かつ深刻に捉えている世代なのだ。

それに対して私たち40代未満の若者世代はどうだろうか。

ある種の諦めムードの中「ゆとり教育」や「失われた30年」「コロナウイルスの流行」「上がらない実質賃金」等々、若者を取り巻く社会環境は常にどんよりとしたムードが漂っている。年上世代が投票等を通じて作ってきた社会に嫌気が差し、政治離れが進んできたのが実態だ。少子高齢化という先進国のメインアジェンダである人口動態の構造的課題も政治に絡んでくる。

若者を中心とした政治離れが進む層は、そうした諦めムードを一気に変えてくれるような「ヒーロー」の存在を心のどこかで求めていたのかもしれない。

石丸氏のメディアへの応対や、別件で係争中の訴訟など人間性が疑問視されてはいるものの、現在の政治を危惧し立ち上がった若い挑戦者である男を支持する者は増え続けている。

こうした世代初めとする様々な分断は今後どのような方向へ進んでいくのか。

溝が深まっていくのか、それとも手を取り合うことが出来るのか。行方が気になるものである。

この記事を読んでいただいている皆様も一度立ち止まって見て欲しい。安野氏が演説で何度も発信していた「政局よりも政策を」というメッセージにはとても大きな意味が込められていると思っている。

無秩序に主張や定量的なデータ、ファクトを無視した飛躍した議論をしていないだろうか。きちんと論点や課題を構造化し、切り分けて議論できているだろうか。SNSが普及した現代において、情報発信のハードルは下がっている。そんな時だからこそ現状を正しく認識し、人を咎めるようなことがないようよくよく慎重に発信をすべきだと思う。

おわりに

皆さんは今の政治をどう捉えているだろうか。

東京都という規模を超え、日本は非常に不安定な状況にある。それでもテクノロジーの発展は進み、資本主義をベースとした国際競争もどんどん進んでいく。

こうした変化と進化が求められる社会でどんなリーダーを選択するのか、どんな政治があるべき姿なのか。そうした問いについて考えるきっかけになれば幸いである。