介護職員初任者研修(第7回)

第7回の研修が終了しました!

これで全体の半分が終わりました。

先生は第6回〜8回は同じなので、先週と変わらずです。

人数は9名で、今回は本クラスのメンバーのみでした。

先週に引き続きグループワーク多めです!

授業は主に以下2つの項目についてでした。

1.睡眠

隣同士で話し合うグループワークとテキストの読み上げでした。

グループワークで話したこと、そこから学んだことです。

・「なぜ寝るのか?」→睡眠の大切さ

・「なぜ眠くなるのか」→睡眠の仕組みと、高齢者さんの睡眠リズムが狂う理由

あとは褥瘡(じょくそう)についてです。

こちらは「介護ワードなので漢字で書けるように」と言われました。

褥瘡の説明です。

褥瘡(床ずれ)は、長時間にわたりからだの一部が圧迫され続け、血液の流れが阻害されることによって起こる皮膚疾患です。

テキストには参照資料でステージⅠ〜Ⅳに分けられた4枚の写真が掲載されています。

これがなかなか衝撃的でした。

ステージⅠとⅡは内出血で起きたアザという感じです。赤紫色で写真でもかなり痛々しいです。

ステージⅢとⅣは言葉を失うレベルです。

患部にクレーターのような穴があいています。そして中が見えています。

「皮膚はどこいった?」みたいな感じです。

特にステージⅣは穴が広がっていて目を逸らしたくなりました。

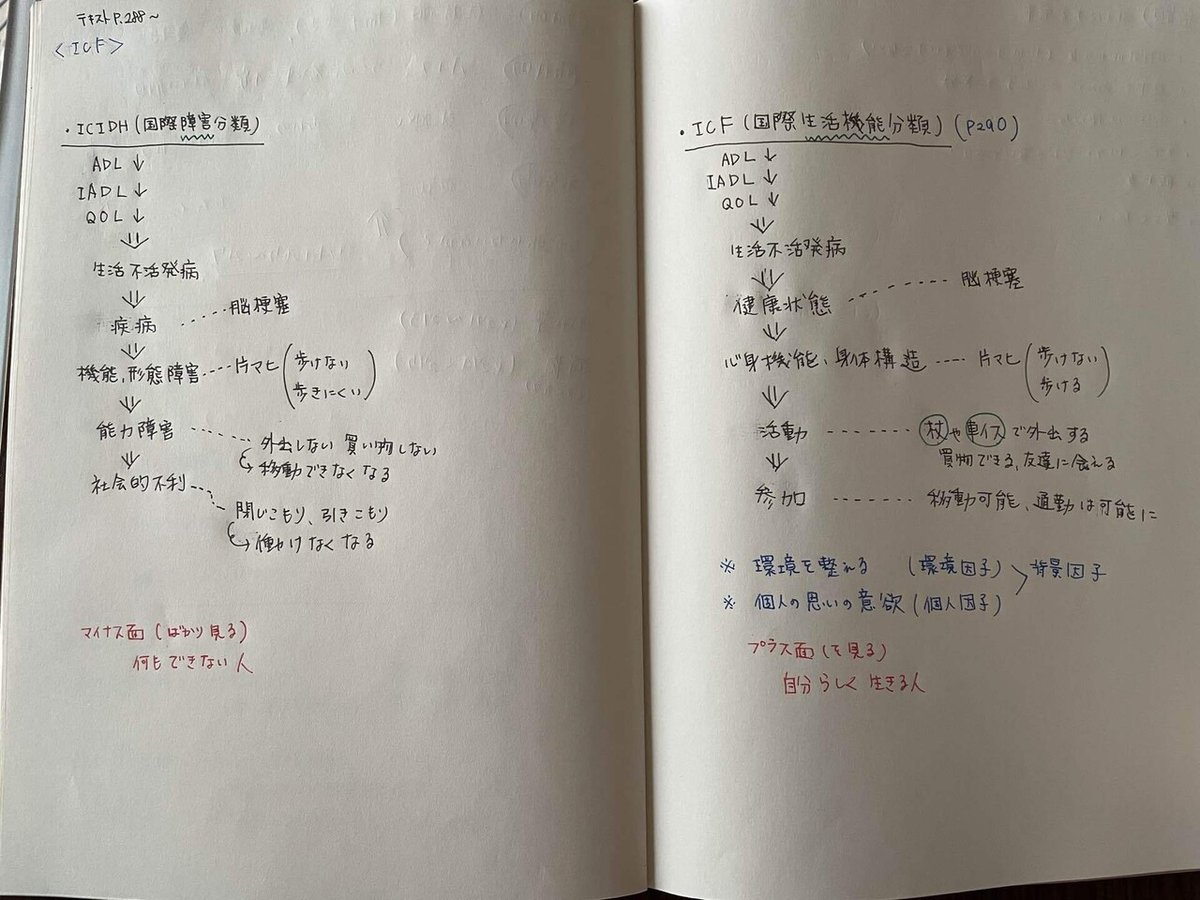

2.ICF(国際生活機能分類)

こちらは「考え方を理解してほしい」と先生から言われました。

昔はICIDH(国際障害分類)という考え方で、障害(できない面)に焦点を当てていたそうです。

その後、ICF(国際生活機能分類)という考え方に変わり、できる面に注目することを大切にしています。

この考え方をもとにグループワークをしました。

利用者さんに起きた出来事に対して、「現状分析→原因→解決策」を考えます。

事例はテキストに設定されたものがあり、それに基づいてワークをします。

また、ここで「トイレに失敗した」設定があり、

宿題の「利き手を使わずトイレに行く」を実施した感想を出しあいました。

個々で違いますが「時間がかかった」や「大変」などが共通していました。

このグループワークは考えることが多かったです。

グループワークにあたり先生に言われたことです。

・自分の考えを持って発言する

・正解、不正解はない

・色々な考えがあることを知る

・話し合って、色々な考えの中から良い方法を選択する

実際の介護現場でも色々な人とコミュニケーションをとりながら仕事を進めていくそうです。

なのでグループワークはコミュニケーションの練習の場でもあります。

これは介護職に限らず、大切にしたいことです。

私は介護の仕事をしたことはないですが、どんな仕事でも同じだと思います。

このことを普段の仕事にも活かしていきたいです。

次回からは実技研修が始まります。

引き続き、楽しく学んでいきたいです!