「五木ひろし」か?「憂歌団」か?日本における【ブルース】とは、何なのか?

風呂に入りながら、

♬ ブ〜ル〜ス〜 口笛〜 女の涙〜 ♬

と五木ひろしの歌をうたっていたら、

ふと、

「そういえば、憂歌団はブルースのジャンルに入るなあ。歌謡曲にも「〜ブルース」という曲が多い。どう違うのだらう?」

◇◆◇

まず、ウイッキー先生で調べてみた。

ブルース(Blues、英語発音・[blú:z][1][注釈 1])は、米国深南部でアフリカ系アメリカ人の間から発生した音楽の1ジャンルである。19世紀後半ごろに米国深南部で黒人霊歌、フィールドハラー (農作業の際の叫び声)や、ワーク・ソング(労働歌)などから発展したものといわれている。ジャズが楽器による演奏が主体なのに対して、ギターを伴奏に用いた歌が主役である[2]。アコースティック・ギターの弾き語りを基本としたデルタ・ブルース[3]、カントリー・ブルース[4]、エレクトリック・ギターを使用したバンド形式に発展したシカゴ・ブルース[5]など多様に展開している。

どうやら、労働力として使役についていたアフリカ系黒人が発祥のようであります。

⇑ブルースギターといえば「BBキング」。「Singin’ The Blues」はジャズの香りがします。

◇◆◇

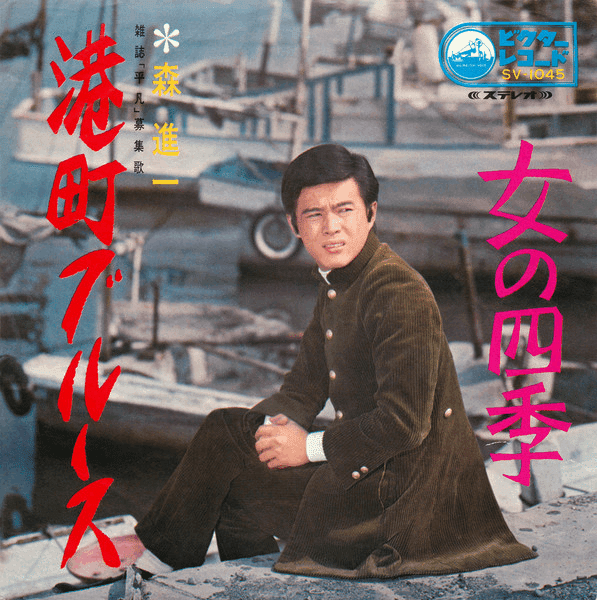

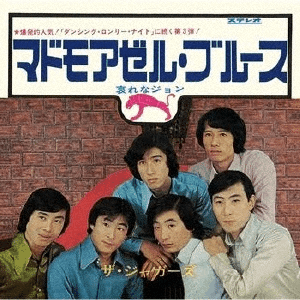

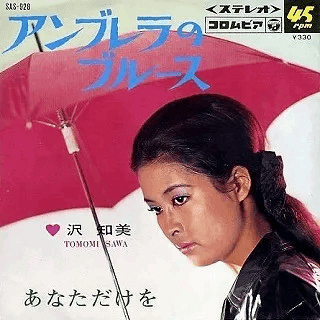

さて、日本人のブルース。

世相が戦争へと向かう1937年(昭和13年)、服部良一が作曲した“別れのブルース”を淡谷のり子が歌い、その後続けて“雨のブルース”や“東京ブルース”などのヒット曲を飛ばし、淡谷のり子は「ブルースの女王」と呼ばれるようになりました。

なぜ、タイトルに「ブルース」を入れたのかというと、やはり戦後、合衆国から進駐軍がどっとやってきたので、アメリカ人に馴染みのある「ブルース」というフレーズを入れたのでは、という説もありますが、真説は不明であります。

ブルースという言葉自体よく知られていない時代に、地方巡業に行くと「ズロースの女王」と看板に書かれていたこともあったそうです。

淡谷のり子自身は、自分の歌が本物のブルースではないことをよく知っていて、本物のブルースとは例えば“セントルイス・ブルース”のような曲だと断言していた。

演歌嫌いで、「エフリコキ」(恰好を気にする人、イイカッコシイ)だった彼女は、自分の出世作とはいえその演歌的世界が好きではなかったようだ。

多くの日本人にとってブルースとは「哀しい雰囲気をもつムード曲」を意味している。

歌謡曲や演歌などでタイトルにブルースとついた曲はほとんど音楽的にはブルースとは無縁の代物である。

ブルーノートはなくて、代わりにもの悲しい歌詞と大抵はサックスのソロが多用されるアレンジが施されているという共通点があるようだ。

#ブルース

#アメリカの音楽

#日本の音楽

#日本のブルース

#音楽

#ポピュラーミュージック

#音楽

#音楽レビュー

#音楽感想文

#文化の違い

#社会学

いいなと思ったら応援しよう!