【ツイステ考察】スカリーは文字を書く事そのものに不慣れなのではないか~製紙と印刷技術史から考える~

この文章は、2024/10/13に悪夢イベ1章~2章で出た情報を基に書いたものとなります。

さて、今回着目したのは、スカリーが企画書で模造紙を使い切った描写です。

勿論、彼の熱意の表れを示す描写でもあると捉えられます。

一方で彼が文字を書きなれておらず、文字が大きくなってしまった事を示すとも読めそうです。

では、なぜ彼は文字を書きなれていないと考えられるのでしょうか?

前提

企画書の描写から、スカリーが、「初等教育すら十分に受ける機会が無いまま、その魔力故に闇の鏡に選ばれ、いきなり高等教育の場に放り込まれた可能性」に関しては先駆者により言及されています。

スカリーは現時点で推定過去のNRC生と考えているけど、この場合彼は「初等教育すら十分に受ける機会が無いまま、その魔力故に闇の鏡に選ばれ、いきなり高等教育の場に放り込まれた」可能性がある

— みょん (@myonmyon5050) October 9, 2024

企画書のくだり、かなりきな臭い描写がされてるんだよね

彼の孤独って教育環境も関係しているのでは?

→ pic.twitter.com/MFRtpNuTiL

また、産業革命期の教育内容に関しては、こちらでも書いたとおりです。

フェローのグルーヴィ―絵から見る字体

文字を書きなれていないことを示唆するキャラクターは既に登場しています。

フェロー・オネストです。

彼は、魔力の低さ故に学校に通えなかった過去を持ち、金を稼ぐ手段を選べず生きてきたことがハロウィンイベント「ステージ・イン・プレイフルランド」で発覚します。

特に決定的なのがフェロー・オネストのグルーヴィ―絵です。

文字を書きなれてないことが伺える「震えによるいびつ」で「大きな」文字です。

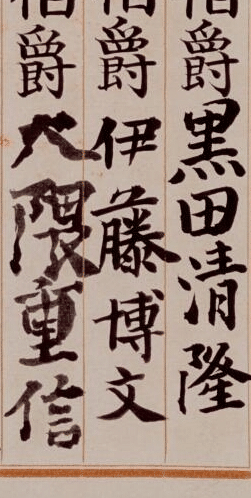

文字を書きなれないと字が震え、大きくなるというのは大隈重信の署名からも示す通りです。

最も、大隈重信は決して無学の人というわけではなく、早稲田大学の創設者でもあり、度々大臣の要職を勤めた明治期の重鎮なのですが、そんな人でも文字を書きなれないとこうなるという好例だと思います。

さて、ツイステッドワンダーランドという作品は、各キャラクターごとに筆跡が設定されている作品です。

先駆者の方がまとめて下さっていますが、バレンタインギフトのメッセージカードからも筆跡が全員異なっていることがわかります。

ツイステのバレンタインギフトのメッセージカードのそれぞれのサインです!皆様の御協力により全員分集まりました!ありがとうございます🥳🥳寮ごとにまとめました(ツリー参照) pic.twitter.com/A4BkO6td21

— このは (@9iG1Gvz10PzmIMk) May 15, 2021

今回のイベントで出てきたセベクの書いた企画書も、「セベクの字体」で書かれていますね。

であれば、グルーヴィ―でフェローの書く文字の字体の「歪さ」「大きさ」も意図的と読んで良いでしょう。

産業革命期の「紙」事情

さて、今でこそ当たり前のように使っている「紙」ですが、「紙」の発明そのものは105年の中国(後漢)の蔡倫による製紙法の改良を待たねばならず、更にその紙が庶民に行きわたるには紙の大量生産を待たねばなりません。

では、そもそも紙が大量生産により普及する前は書写材料として何がつかわれていたのでしょうか?

①粘土板

人類が発明した書写材料の中で最も保存性に優れているのが焼いた粘土板です。現在までにメソポタミアでは百万個以上の粘土板が発掘されています。

古代人が使用した書写材料の中で保存材料の中では保存安定性が最も良いのですが、一方で欠点もあります。

欠点は、粘土が湿っている間に書かねばならないこと、重いこと、かさばること、大きなものは作れないことです。

②パピルス(植物繊維)

紙以前の書写資料として最も有名なものの一つがパピルスでしょう。

パピルス草という植物から作られ、ヨーロッパの言葉で紙の語源となりました。軽く、丈夫で、筆記しやすく、書き損じた時は濡れた海綿を消しゴム代わりに使えました。

欠点としては、現存するパピルス文書の少なさから保存性の低さと、数回折り曲げると切れる耐折性の低さがあげられます。

③木簡・竹簡(植物の利用)

木や竹を削った木簡・竹簡は古代中国で早くから用いられました。

竹簡の方が歴史は長く、青竹を加熱→油を取り去る→皮の部分を削るor内側を使って書きました。

竹がない中国北部では木簡を使ったようです。

書写材料としての欠点は、かさばること、重いことで運搬に不向きでした。

上述の②や③以外にも、植物そのものを書写材料として用いる事例としては、他にも台湾の通草紙(ライスペーパー)、インドや東南アジアの貝多羅葉(パイラーン)、南太平洋地域のタパ、南アメリカのアマテなどもあげられます。

④帛書(布の利用)

また、木簡竹簡以外にも紙の発明前に中国で用いられたのが帛という絹布です。

使いやすい反面、欠点として高価で王族や貴族などの支配階級しか使えなかったこと、保存性が劣ることがあげられます。

⑤羊皮紙(パーチメント)

ヨーロッパで広く使われた羊皮紙は、羊の皮を石灰の液に漬けてから毛をむしり取り、木の枠に張って広げて乾かし、表面を円月刀等で削いで、薄く滑らかにし、軽石等で磨いて作るという手間暇かかったものでした。

大変に丈夫で書きやすく、表・裏に書く事ができました。その為豪華本や条約文書、祈祷書などは主に羊皮紙が使われていた時代が長かったのです。

欠点としては高価な事が挙げられます。

産業革命による製紙業の発達

産業革命期前に、シルクロードを経由して中国から製紙法は中世ヨーロッパに渡ってはいました。

そして、ヨーロッパで知識・学問が盛んになり紙の需要がますます多くなると方々で製紙工場が造られました。

最も、紙は羊皮紙と比べて丈夫ではなかった為、教会の正式文書や公文書には中々使われませんでした。

産業革命期前のヨーロッパの製紙では、麻や木綿のボロを材料としました。これが、変化したのが19C後半です。木材パルプの発明です。

17Cから18Cのヨーロッパの製紙産業の課題は、原料不足であり、社会問題ですらあったのです。

木材が使われるようになるまでは、原料としてのボロを確保することが製紙工場の大問題であり、慢性的ボロ不足に常に悩まされていました。その為ヨーロッパ各国ではボロの輸出禁止やボロ集めの布告を出しています。驚く事に、死者の埋葬に際して、木綿の着物や麻の布地で包むことを禁じ、毛織物で包むことを命じています。そして布地およびボロは製紙に廻すように布告している程でした。

やがて、木材パルプから発展して、さらに木材の繊維をソーダでとかしたソーダパルプや白い紙を作るための亜硫酸パルプも開発され、製紙の大量生産に繋がっていきます。

また、今までは紙は一枚ずつ手ですいていた中で紙すき機械がフランスのルイ・ロベールにより発明されました。これも産業革命期の発明です。

紙すき機械の発明により、生産性の向上を可能とし、製紙の大量生産に繋がっていきます。

そして、産業革命期の製紙技術の発展により、紙を媒体として民衆に新聞という形態で情報や、本という形態で娯楽が届くようになるのです。

そもそも欧米で「書籍」は高級品

では、何故産業革命期の製紙業をわざわざとりあげたのか。

それは、製紙業の発展前のヨーロッパで書写媒体としては羊皮紙が一般的であり、その羊皮紙自体が高価だった事から本・書籍というものが一部の限られた支配階級や聖職者のものだったからです。本・書籍が、民衆の手に届くようになったのは産業革命後になります。

かつて、中世の製本とはあらゆる工程が手仕事でした。そして、本を作る者は僧侶に代表されるように、ごく限られた知識人だけでした。

もっというと、暗黒のという形容詞がつく中世は人々の識字率が低かったため、こうした写本のほとんどは読み書きができる修道院の僧たちの手によって作られていました。製本とは、読者の常識であり教養だったのです。

近世に近づくと、製本が次第に複雑となり、本が表紙に装飾を持つようになり製本専門の職人が現れました。本の丈夫さに加えて、豪華さを競うようになります。モミの木、楡の木、樫、杉、樺、ブナ、ポプラ、などの板で初めと終わりを覆い、丈夫な表紙をつける製本術が完成されていきました。この木製の表紙を革や布で覆い、更にその上に様々な宝石や金具をつけて、本を飾り立てました。

ヴィルの寮服にあるような、本のように。

本・書籍が高級品であることを物語る事例の一つが装飾写本です。

中世においては、写本に飾り文字で装飾された文字だけでなくしばしば優美な装飾画が描かれました。その中には特別注文で芸術品としても鑑賞できるものが作られ、非常に高価なものだったのです。現在では切り離されて1枚毎に美術品として扱われているものも見られます。

いずれにせよ、本・書籍が高級品から脱するには、製紙業の発展に加えて印刷技術の発展を待たねばなりませんでした。

産業革命期の活版印刷技術

グーテンベルクの活版印刷技術

義務教育範囲内で歴史の教科書にも出てくる為、読んだり聞いた記憶がある方もいるだろう「グーテンベルクの活版印刷技術」。

それまでヨーロッパでの本の生産は手書きでの書き写し(写本)か木版印刷でした。1450年頃にグーテンベルクが発明した活版印刷はヨーロッパでの本生産に一大変革を起こしました。

グーテンベルクが1455年に初めて活版印刷した「四十二行聖書」は180部を紙に印刷し、30部を羊皮紙に印刷しています。

グーテンベルクの活版印刷技術は、活版印刷はルネサンス、宗教改革、啓蒙時代、科学革命の発展に寄与し、産業革命へと繋がっていくのです。

産業革命期の印刷技術と庶民への普及

産業革命期に入ると、印刷技術は三原色によるカラー再現の実験、平版・オフセットやコロタイプなどの活版ではない印刷手法の開発、写真の発明・改良がされていきます。

そして科学技術に関する情報は本など印刷物の形をとり、量産されて全世界に即座に広まっていきます。その日の出来事をその日のうちに印刷して国内に配る新聞が可能になり、新聞の大衆化が進み始めたのも19Cです。

アメリカでは1830年代に『ザ・サン』をはじめとする安価な新聞が普及しました。1868年には、イギリスの『タイムズ』が巻取紙を用いる輪転機を採用したことで大衆新聞が成長し、加えて印刷機の発達やロール紙の採用、広告の掲載などにより労働者階級に低価格で販売できるようになりました。

しかし、農村部でその日の出来事をその日のうちに発行した新聞を読むには、鉄道に代表される交通網の整備を待たねばなりませんでした。

想定されるスカリーの学習状況

さて、産業革命期の教育やそれに伴うスカリーの学習習熟度に関する考察は、前提で書いた通りです。

その上で考えたいのは、スカリーがNRC入学前にどれだけ「紙」に文字を書く機会に恵まれたかなのです。

前提に書いている通り、産業革命期の労働階級の児童向けの民間の教育機関では、読み→書き→算盤の順で教えます。ただし、書く段階において、書き取りを紙にしたかというと些か疑問が発生します。紙の希少性と製紙業の発展は上述のとおりです。

では、紙ではなく何で書き取りをしていたのでしょうか?

日本の学制の整備とイギリスの公的な教育制度が大体同時期である事もまた、前提の方で述べている通りですが、この時期の書き取り教育で使われたものに「石板」があります。

現代に置き換えるとわかりやすいのはおもちゃの「らくがき教室」でしょうか。

石板と言われると赤毛のアンのワンシーンである石板アタックを思い浮かべる方もいるかもしれませんが、その石板です。

赤毛のアンの作中の時代は1900年代初頭と、産業革命期からは少し時代が下りますが、1900年代初頭ですら個人用石板とは高価なもので、基本的には学校の備品として生徒に貸し与えられるものです。

石板の用途は、学用品として低学年の生徒が文字や計算の練習用に用いられました。ろう石を丸く削った石筆で書きます。書いた文字などは布で拭けば消えるので何度でも書く事ができました。

石板を使っていた背景には、現代のようにノートで書き取りをするにはまだまだ紙が高価だったことも背景にあります。

石板自体は欧米諸国だけでなく、日本の明治期の小学校でも使われています。

となると、スカリーは、想定年代からしてNRC入学前に石板で文字を書く経験はあったと思われます。しかし、紙に文字を書く機会に恵まれたかというと、ヨーロッパにおける紙の希少性と作中の模造紙を使い切ってしまった描写からしてどうも怪しいと言わざるを得ません。

加えて、文字そのものを書き慣れていないキャラクターとして既にフェローがグルーヴィーで示唆されています。

以上の内容から、スカリーはNRC入学前の時点では文字を書く事に不慣れである事に加えて紙に書くという事自体が決して多くはない環境下にいたのではないかと考えます。