【ツイステ考察】夕焼けの草原の王制 父王の治世と現代の腐敗の対比を考える

悪夢イベのSSRレオナのPSでわかりやすく出てきたのが「レオナの考える王」の在り方です。

夕焼けの草原の第二王子のレオナに上記の考え方が育まれていることを考えれば考えるほど、やっぱり違和感が生じるのがタマーシュナムイナで描かれた夕焼けの草原の実態。

今回は、夕焼けの草原の現代の腐敗から逆算した父王の治世、を考えていきたいと思います。

前提

暁光の都の都市開発について

成功した都市開発としての絹の街について

夕焼けの草原の現代の腐敗について

夕焼けの草原の軍事関連費(年金)の削減について

父王~先王の治世:専制啓蒙君主制

暁光の都の都市計画をやったのは誰?という観点や、レオナが今の夕焼けの草原の政治に対して否定的なことを考えると、浮かび上がってくるのが父王(レオナ父)の存在です。

レオナの価値観の影響元が父王である事を考えた際に浮かび上がってくるのが、父王の政治は専制啓蒙君主制によるものなのではないかという観点なのです。

専制啓蒙君主制とは

主に18世紀後半、東ヨーロッパの君主国のプロイセン・オーストリア・ロシア・スウェーデン・スペイン等において、啓蒙思想を掲げて「上からの近代化」を図った君主を指します。

そして、そもそも「啓蒙思想」とはヨーロッパ各国語の「啓蒙」にあたる単語を見て分かるように、原義は光あるいは光で照らすことです。自然の光としての理性を自ら用いて超自然的な偏見を取り払い、人間本来の理性の自立を促すという意味です。

専制啓蒙君主の実例として、例えば

・オーストリアのヨーゼフ2世は貴族の特権をおさえようとしたり、宗教寛容令を出してカトリック教会の特権的地位を弱めようとしました。

・スペインのカルロス3世は国力の低下により荒廃していたマドリードを再開発し、プラド通りやシベレスの噴水など現在にも残る近代的な街並みを整備しました。

専制啓蒙君主のやり口とは、絶対君主が社団を利用して君主権を強化したと同時に、その反対に社団の弱体化や特権剥奪によって君主権強化を図りました。つまり、中央集権化を図ったのです。

そして、上からの改革を通じて身分制社会の構造を切り崩し、均質な国民を創出することに繋がるのです。

つまり、この手の専制啓蒙君主制をやっていたのが、父王~先王の治世なのではないかと考えたのです。

専制啓蒙君主による都市開発

暁光の都の都市開発の詳細に関しては前提で紹介した通り、こちらで解説されています。

ポイントは、合理的な区画整備をされた街であるということです。

さて、専制啓蒙君主による都市開発の事例としてはスペインのカルロス3世のマドリードを先に挙げました。

彼の時代に、当時の市街の東端にあった王室の土地がレティーロ公園として整備されて市民に開放され、また現在プラド美術館として使用されている建物が建設されました。

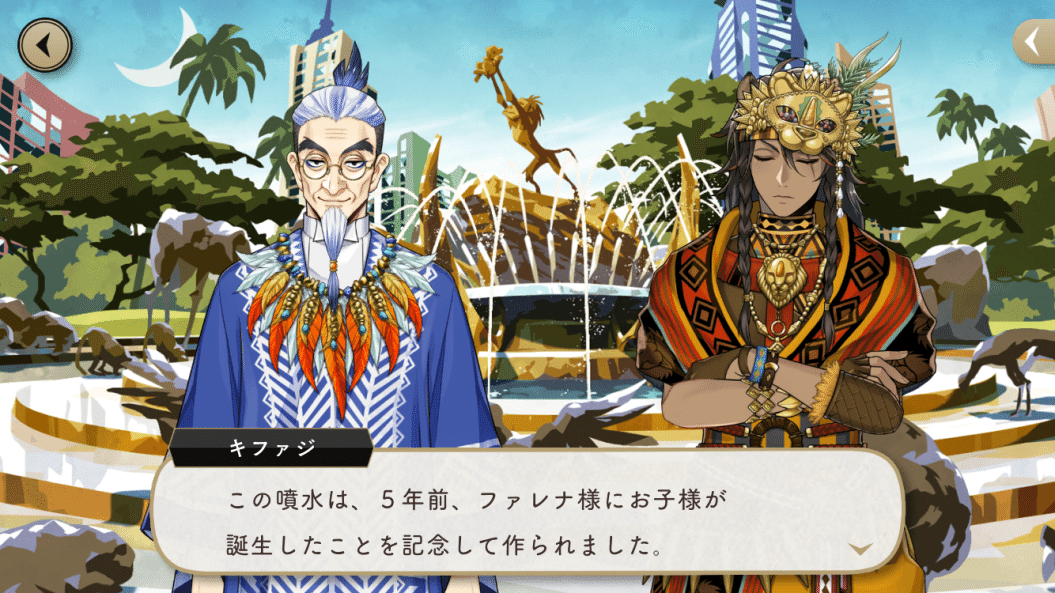

また、注目すべきは噴水の存在です。

1782年に建造されたシベレスの噴水は、街のシンボルの一つです。

噴水にちなんで名前がつけられたシベレス広場の中心に位置し、ブエナビスタ宮殿(現在は軍司令部)、コムニカシオネス宮殿(現在はマドリード市庁舎本部)、スペイン銀行等に囲まれています。

噴水は、大地、農業、豊穣の象徴である古代ローマの女神キュベレ(シベレスはキュベレのスペイン語名)を表現しています。女神が乗っている馬車を、神話の登場人物であるヒッポメネスとアタランテを表している2頭のライオンが引いています。

女神とライオンは大理石の彫刻で、その他の部分は石を使用した彫刻です。

この噴水は芸術的なモニュメントであるだけでなく、建設当初からマドリード市民に利用されていました。

水の噴出口が2カ所あり、1862年まで開かれていたのです。1カ所は家々まで水を届けていた公認の水運び屋に使用され、もう1カ所は一般大衆に水を提供していました。水盤は馬やロバなどの喉を潤していました。

そう、本来の噴水の用途は水にアクセスする為の公共施設なのです。

それを実現しようとした噴水の在り方としては金ぴかの噴水よりはこちらの、タマーシュナムイナの限定家具で登場した「石造りの噴水」であるといわれたら腑に落ちます。

監督生が見た金ぴかの噴水とは似ても似つかぬデザイン噴水。

この噴水の元々のデザインがこれだったと考えると色々と筋が通るのです。

さて、夕焼けの草原に北アフリカの文脈がのるのは、夕焼けの草原にルーツがあるジグボルト家の名付けからも伺えます。

・セベクの名前の由来がエジプト神話のセベク神

・セベクの祖父のバウルの名前の由来がバウルスクスというワニ+エジプト神話のセト神と同一視されたバアル神

と考えられるからです。

そう、エジプトもまたアフリカ北部に位置しています。

上述したスペインやアフリカ北部の共通点は、元来双方ともにイスラム教圏の影響が強いお土地柄であることです。

スペインでは、そもそもレコンキスタというキリスト教徒によるイベリア半島のイスラム教徒からの解放運動が起きています。

アフリカ北部は、イスラム帝国が支配していた事もある為、アフリカ北部のほとんどの国でイスラム教が国教とされています。

イスラム教圏を熱砂の国に置き換えると、タマーシュナムイナでカリムが夕焼けの草原の国賓な理由も見えてきます。

つまるところは、スペインやアフリカ北部の技術流入元がそもそもイスラム教圏だからなのです。

専制啓蒙君主による宮殿の改築

暁光の都にある王宮には、増改築の痕跡が見られます。

白と茶色で色の違う建物がっくついている様相がわかりやすいでしょうか。

専制啓蒙君主の時代には、君主への中央集権化を図りやすいことから、わかりやすい権威の象徴として宮殿の改築がおきることをご存じでしょうか?

例えばヨーロッパで最も美しい宮殿のひとつにエカテリーナ宮殿があります。

この宮殿は、1718年にエカテリーナ1世によって夏の離宮として建造されました。当初は質素であったこの建物は、4世代後のエリザヴェータの統治の時代に、拡張や宮殿の内外観に贅沢に金が施されることにより、きらびやかなロココ調の宮殿に姿を変えました。

そして、そのエリザヴェータの義理の娘に当たる、専制啓蒙君主のエカテリーナ2世は南側の一部を重厚な新古典建築に改装しました。

つまり、専制啓蒙君主により宮殿に改築がなされた事例です。

専制啓蒙君主による中央集権化の失敗

ただし、専制啓蒙君主による急進的改革は反発ももたらしました。

専制啓蒙君主の一人であるスウェーデンのグスタフ3世は、スウェーデンの中興の祖ともいうべき存在であり国内外で名声を高めました。

一方で彼の専制的な政治や急進的な改革は、一部の貴族達の不満を買いました。

その結果、グスタフ3世は暗殺されます。

この暗殺の裏には貴族らからの反発がありました。グスタフ3世は国の大きな柱にした軍隊にかかる費用をまかなう為に、貴族らに増税を強制していました。

また、背景としてグスタフ3世は自ら国政に関与し、身分制議会を尊重しながらも専制的な君主として振る舞いました。つまり、グスタフ3世によりそれまで貴族が中心となって国政を牛耳ってきた「自由の時代」が終わりを告げたのです。

だからこその反発であり、グスタフ3世は道半ばで暗殺という幕引きを迎えるのです。

専制啓蒙君主の治世は、中央集権化を図るからこそ既得権益にあたる貴族や聖職者に対して都合が悪い政策が行われます。

であるならば、先王の政策も専制啓蒙君主的であるならば、既得権益層からの反発は想像に難くありません。

しかも、夕焼けの草原の信条は「自然との共存」です。つまり、開発とは相反する考え方です。

ただし、まったく手つかずというわけではありません。

それこそ、リリアが知っている数十年前の暁光の都の光景と異なる高層建築物の存在や、整備された都市であることに対して父王が元気に執政していたころにはもう都市整備が始まっていたことがレオナの口から語られています。

しかし、レオナの「代わり映えしない景色にうんざりしている」という発言からも父王の執政期には始まっている筈の開発が停滞していることが示唆されています。

実際、レオナとキファジの開発に関する問答を見るにこの手の自然との共存か開発かの論争は父王の治世でも起きていたんだろうなとは思うのです。

現在の夕焼けの草原の開発の停滞の理由に、父王が病に臥せった後、保守的な考えを持つ既得権益の層から「自然との共存」という夕焼けの草原の信条を理由に反対を受け、開発が色々頓挫したないしは停滞したと考えると色々筋が通るのです。

インフラとしての水道整備と5年前の噴水への違和感から見る政変の示唆

さて、多少の地理的な違いはあれど夕焼けの草原同様に熱砂の国も、暑くて乾燥した国です。昔こそ、飲み水にも困っていた熱砂の国ですが飲み水にも困らなくなったのはカリムが語る通りです。

実際、熱砂の国の首都ではないが中心的な都市である絹の街が飲み水に困らなくなった理由としてはアリアーブナーリヤでジャミルの口からも語られた通り、アジーム家をはじめとするその土地の有力者・為政者によるインフラ整備のおかげです。

よって、レオナの推察とも合致します。

そう、この手の大規模なインフラ整備に関しては大なり小なり権力者の長期的なバックアップが必要なわけです。

ここで気になるのが夕焼けの草原のインフラ整備です。

熱砂の国ほどインフラ整備が進んでいない事がレオナの口から語られています。

どれくらいインフラ整備が進んでいないかというと、夕焼けの草原の首都である「暁光の都」のみ水道整備が整っており、加えて今でも井戸水で暮らしている国民がいる位なのです。

また、先にカリムの口から熱砂の国で飲み水に困らなくなった事を語られたのも、裏を返せば夕焼けの草原では飲み水に困っている民の存在が少なからずいることの示唆でしょう。

さて、そもそもインフラ整備として井戸ではなくなぜ上水道(と下水道)が必要かご存じでしょうか?

水の運搬が重労働であることも理由の一つなのですが、近代国家においては別の理由があります。

水系感染症の予防と衛生向上です。

著名な水系感染症としては、コレラやペスト、赤痢などがあげられます。特に、コレラは急性の下痢を起こす疾患で、治療しなければ数時間で死に至ることもあります。

多くの人々が命を落とす感染症なのです。水系感染症は、読んで字のごとく不衛生な水を介して広がることが多く、安全な飲料水の確保が急務となりました。

実際、今に繋がる日本における水道の整備は明治期のコレラの流行・蔓延がきっかけです。

上水道の整備は、単なる生活用水の供給を超え、公衆衛生の向上にも大きく貢献するようになります。 水道水の浄化や水質管理の強化は、水系感染症の予防に重要な役割を果たし、現代日本では水系感染症の大流行はほぼなくなりました。

これが、上水道の整備がもたらした大きな社会的成果の一つです。

また、水道の普及により、衛生的な生活が送られるようになり、乳幼児の死亡率の低下などにもつながりました。

だからこそ、夕焼けの草原で暁光の都以外の水道整備が実施できていないのは、公衆衛生の観点からもや伝染病防止の観点からもまずいのです。

夕焼けの草原の国民で、暁光の都以外にも住む者は当然いるのですから。

そして、暁光の都以外の水道整備が実施できていない状況下にもかかわらずつい最近、それも5年前に金ぴかの噴水が作られたことの違和感の正体こそが、父王が行った政治が道半ばとなっている証左にも思えるのです。

実際、本編6章で夕焼けの草原に渡し守が出入りしていた時期があったと言う話がレオナの口から出てきます。

渡し守が出てくるのは魔法執行官で対処しきれない案件が主です。

・レオナの記憶に残るくらい最近(ここ10年から15年くらいの間?)オーバーブロッドに纏わる何らかの事件が王宮で起きたであろうこと、

・父王は病で臥せって現在国政を取り仕切っているのがファレナであること、

・金ぴかの噴水で金色なのは「呪術師のヒヒと王位継承権候補者のライオンの子供」であること

の上記3点を考えると、どうも渡し守が出てきた時期の周辺で父王に対する反対勢力に起因する政変が起きたことで、

父王の政治が道半ばのまま実権が別の人間に移る→専制啓蒙君主制の時期から行われていた水道に代表されるインフラ整備や産業が「自然との共存」を理由に反対され停滞する→現在の「代わり映えの無い光景」

に繋がっているのではないでしょうか?

そして、金ぴかの噴水が象徴するのは、専制啓蒙君主制から単なる絶対王政への変貌だと考えられないでしょうか?

現在(推定母后摂政)の治世:絶対王制

今まで専制啓蒙君主制の話をしてきましたが、では翻って絶対王政とは何なのか。あり方としては、原作(Disney)のライオンキングが割とそのまんまです。

ただし、後述する通りファレナは王ではなくまだ第一王子のままなのですが…。

絶対王制とは

主権国家形成期に国家の権力が君主(国王)に集中し、君主が絶対的な権力を行使した国家の政治体制のことを言います。

絶対王制の君主の現実の事例としては上述したルイ14世が一番わかりやすいでしょう。

ルイ14世は王権神授説を掲げ、絶対君主制を確立しました。さらにミディ運河とヴェルサイユ宮殿を建設しました。治世後半のアウクスブルク同盟戦争、スペイン継承戦争では苦戦し、晩年には莫大な戦費調達と放漫財政によりフランスは深刻な財政難に陥っています。

ルイ14世の都市開発

フランスの首都はパリですが、パリの都市整備をルイ14世が自ら手掛けていたわけでないのはご存じでしょうか?

ルイ14世の代わりにパリを整備しようとしたのが財務総監のジャン=バティスト・コルベールです。彼はパリでの豪華な建設事業を行い、太陽王にふさわしい「新たなローマ」を作り上げようとしました。廃兵院などはこのころの建築です。

しかしルイ14世はパリを好まず、パリ郊外のヴェルサイユに莫大な金額をかけて開発を行いました。

実際1682年には宮廷をサン・ジェルマン宮殿からヴェルサイユ宮殿に移しています。

そして、宮殿の周りには国王の為の建物が建てられ、国王の意向によって町が作られました。

貴族たちは宮廷での役割を担うために、宮殿の前方に作られた町や与えられた場所に住居を定め館を立てました。逆に言うと宮殿内に住居を与えられていない大勢の宮廷人は、ヴェルサイユの町に部屋を確保せねばならず、町の大規模な開発が必用になっていたのです。

これにより、政治の中心地はルイ16世の治世末期までヴェルサイユに移ることとなります。

金ぴかの噴水とヴェルサイユ宮殿の噴水

さて、ヴェルサイユには近くに水を引く高地がありません。その為10km離れたセーヌ川の川岸にマルリーの機械と呼ばれる巨大な揚水装置を設置し、堤の上に水を上げさせました。そして古代ローマに倣って水道橋を作って、水をヴェルサイユまで運び、巨大な貯水槽に溜め込みました。こうして水噴水庭園を完成させ、自然をも変える力を周囲に示したのです。

そう、ヴェルサイユ宮殿の噴水は前述のマドリードのシベレスの噴水とはまた用途が異なるのです。

権威の象徴であり、実用品ではなく民衆に王家の権威を見せる為だけのオブジェなのです。

夕焼けの草原の噴水は、上述した通り暁光の都以外の水道整備が実施できていない状況下にもかかわらずつい最近、それも5年前に作られた代物です。

しかも、他の動物とは異なりライオンとヒヒのみ金色です。わざわざ動物によって色分けがされている事自体が極めて示威的ですし、絶対王政的です。

なんだったら、噴水の作成費の捻出のために軍事関連費(というか年金)と開発費が削減されてるまでありそうです。

母校摂政と呪術師の権勢の復活

さて、夕焼けの草原は現在王こそレオナの父親ですが、実際にこの国を取り仕切っているのは第一王子のファレナである事、ファレナは国政の最高責任者であることがわかります。

最も、ここで気になるのが病に臥せっている父王に代わってファレナが王として即位した上で統治しているわけではない点です。

何故か?この疑問の答えとして当てはまりそうなのが摂政。もっというと母后摂政だと考えます。

摂政とは君主制国家において、君主が幼少、女性、病弱である等の理由で政務を執り行うことが不可能、あるいは君主が空位であるなどの場合に君主に代わって政務を摂ることを意味します。そして多くの場合、君主の親族(血縁関係にある者)や配偶者が就任します。

そう、表向きはファレナが取り仕切っていることになっているけれども、実権を握っているのはファレナの母親と考えると色々筋が通るのです。

ライオンキング2において登場するヴィランのジラは母親です。

詳細は、前提にあげているnoteに書いてある通りなのですが、母親が摂政を行う事例はヨーロッパでは決して珍しくないのです。

それこそ、絶対王政でもっとも著名な君主である太陽王ことフランスのルイ14世も、わずか5歳で即位した当初は母のアンヌ・ドートリッシュが摂政となり、枢機卿マザランが政治にあたっています。ルイ13世は自分の死後に王妃アンヌが摂政に就き、実権を握ることを防ごうして、摂政の権限を制限する遺言を残していたにもかかわらずです。

ルイ14世が成人に達してアンヌの摂政は終わりましたが、彼女はマザラン枢機卿が死去するまで政治的影響力を保持し続けました。

さて、啓蒙君主制においては、中央集権化する為既得権益として聖職者や宗教関係の権力や勢力を削ぐ為に宗教寛容令を発布したことは先に挙げたとおりです。

となると、専制啓蒙君主制を行っていただろう父王の治世で冷遇をかこっていたであろう呪術師の復権を思わせるのが金ぴかの噴水です。金ぴかの噴水の真ん中にある像をレオナは「ライオンの子供の誕生を祝福するヒヒ」だと説明しているのです。

この説明は、「ライオンとヒヒ」でもありません。主体はあくまでヒヒなのです。

グレートセブンの逸話を加味しても夕焼けの草原においては

ヒヒ=呪術師

ライオン=王家と読めそうです。

不思議なのが、この噴水はチェカの生誕祝いで作られた噴水にもかかわらず目立つのはライオンではない事なのです。

この矛盾を無理なく説明しようとすると呪術師が夕焼けの草原において実権を握っているメタファーだから、と考えられます。

もっというと、表向き国政の最高責任者はファレナだが、裏で実権を握るのは母后摂政を行っていただろうファレナの母親や、父王の専制啓蒙君主制の治世で割を食っていた呪術師や貴族が復権したのが今の夕焼けの草原。

それを表すのが噴水であり、だからこそ都市開発と比較した際の矛盾の説明になるといえそうです。

レオナの考える王の在り方

考え方の影響元は父王?

さて、上述した通り父王の治世は専制啓蒙君主制によるものではないかもっというと開発を優先してきたのではないかという話を長々としてきました。

そして、レオナは夕焼けの草原の信条である「自然との共存」より、開発を優先すべきというスタンスをとっています。

また、夕焼けの草原には豊富な地下資源があることを踏まえて考えても、本編7章でレオナはインターン先に「鉱業・エネルギー研究所」を選んでいます。

この選択も同様に夕焼けの草原での「開発」を意識したものです。

このレオナの「自然との共存」ではなく「開発」を意識した考え方の影響もとにありそうなのが先に書いた父王の治世なのです。

開発は必ずしも悪なのか?

そうではないことは、似たような気候(詳細的な地理条件は異なれど)の熱砂の国がインフラ開発により「飲み水」にも困らなくなったことが証明しているのです。

そして、インフラ整備とはインフラとは、人々の生活や産業を支える基盤の整備です。産業発展の基盤が整うことにより、経済が豊かになります。経済が発展すれば雇用が生まれ、より多くの人々が貧困から抜け出すことにつながります。反対にインフラ整備が進まないと、それだけで産業発展の足かせとなり、人々の経済状況は一向に良くなりません。より多くの人々の生活を豊かにすることにもつながるのです。

最も急速な発展に対しての代償での環境破壊や公害、公害病の発生が起きるのは産業革命や高度経済成長期が示す通りではあるのですが。

夕焼けの草原の理想は「二つの王」?

悪夢イベのレオナPSで、レオナの采配の様子が見れるのですが、とても適性が現場監督的です。

ここで面白いのが、今回のハロウィンでジャック・スケリントンはまとめ役であり象徴として、レオナは実務担当として采配を担当する形で二人の王の形式が上手いことかみ合っているのです。

となると、夕焼けの草原が上手く回っていくには象徴としてのファレナと、実務担当のレオナという二人の王を頂くシステム構築が一つの理想形といえるかもしれません。

最も、ハロウィンタウンは「町」の規模だから何とかなっただけで、夕焼けの草原という「国」の規模で実現できるかと言ったらまた別の話になるのですが。