【ツイステ考察】アジーム家の格と商人による都市開発

こちらの文章は、旧twitter(現X)で2023/2/25~2/26にかけて書いていた

タマーシュナ・ムイナで夕焼けの草原の国賓としてカリム・アルアジームが呼ばれた事から考えるアジーム家の格と政商について

— ヨモスガラ (@Y0sugarA_other) February 25, 2023

結論:今のアジーム家は成金じゃないだろうし、熱砂の国の有力者の家である。

なんなら単なる大富豪ではなく、政商として政治的な影響力を持つ程の商人なのではないか pic.twitter.com/fLkCo4ybAK

から始まるツリーの内容を(旧twitterの仕様が変わりツリー上にすると文章を追いにくくなった改悪に伴い)noteに移植したものになります。

前提

本編4-8よりカリム・アルアジームのアルは熱砂の国の古い言葉で息子を表すと説明されています。

このアルは、バックグラウンドを示すラストネーム部分に文法上必要で(家名部分が先祖男性の職業名や通称の為)用いられるアラブ系固有名詞のアルが元ネタでしょう。

熱砂の国は半島国家であり、熱砂の国の主要都市といえる絹の街のネタ元と思われるシルクロードは中東地域も経由する、中国の南から海に出てインドを経由しアラビア半島に至る海路は海のシルクロードとも呼ばれます。

上記から熱砂の国はアラブ語圏(特にアラビア半島近辺の中東地域)がモデルと仮定します

アジーム家について

ツイステ作中のアジーム家

さて、カリム・アルアジームを、もっというとアジーム家を単なる「世界に名だたる大富豪」「世界有数の大富豪」と見るのは多くのNRC生達に見られる。 カリム制服PSのリドルやカリム実験着PSのラギーがそうです。

ただ、アジーム家は単なるお金持ちだけの家ではありません。

アジーム家は単なるお金持ちではなく熱砂の国でも有力な家なのです。

例えば本編2-6では、NRCのマジフト大会には各国のロイヤルゲストへ招待状を送付する訳ですが、カリムの発言からアジーム家は商人である一方で「NRCからの招待状が来るロイヤルゲスト」に足る格の家だとわかります。

というのは、花火イベ1-1と1-2よりアリアーブ・ナーリヤというイベント(ヤーサミーナ河花火大会が有名)は熱砂の国の名家が持ち回りで主催を担当する訳ですが、アジーム家が主催を担当するという事から自ずとアジーム家もまた熱砂の国の名家だとわかります。

つまり、熱砂の国内においてぽっと出の家ではないのです。

花火イベ2-8からカリムの父(推定アジーム家当主)は熱砂の国の政治や経済でも重要な公務を担っているとわかります。

アジーム邸も私邸であると同時に政務や謁見、儀礼などを行う公的な執務空間でもあります。 アジーム家は単なる大富豪であるだけではなく政治的な影響力がある熱砂の国の名家の側面があるのです。

花火イベ2-2より、アジーム家の栄達は、まず海洋貿易で財をなし、その財を元手として交通インフラの整備(河川→運河へ改良、航路を開発)に手を出し運河を足がかりにして陸路を整備して内陸にも交易の幅を広げていった とあります。

つまり儲けをインフラ整備に注力した事で更なる儲けに繋がった訳です。

この手のインフラ整備により更なる利益・儲けを生み出した事例は色々あるのですが、日本国内の東海道新幹線が好例でしょう。JR東海の利益率の高さというか儲けっぷりは有名ですが、これは新幹線というインフラ整備の恩恵あってのものです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/aee337acb1c9d2c8cbd0d5cf0b60bceef7ca7647?page=2

もっとダイレクトに道の整備、という観点で国内の事例を挙げるなら東名高速道路開通です。NEXCOやその関連会社が通過料金やサービスエリアで利益をあげるだけでなく、物流という観点で経済的な影響は凄まじいです。

ちなみに高速道路会社NEXCOの主要株主はいずれも財務大臣。つまり国が出資しています。

現実世界では近代以降大規模なインフラ整備は国が主導して行うことが多いですが、これを、特に先に挙げた交通インフラの整備だけでなく水環境の整備もアジーム家他熱砂の国の商人達が推し進めていった訳です。

そして地元(絹の街)の発展に寄与していきました。

交通インフラ整備は莫大な金と時間がかかるので国、あるいは支配者層主導で行われるのが歴史上メジャーなケースですが、商人というか民衆主導で水方面のインフラ整備を行おうとした事例は稀だが現実に存在します。 秦野の曽屋水道です。

と、いう事でアジーム家は商家ですが、長い歴史があり(花火2-2)、熱砂の国においては名家であること(花火1-2)。現当主と目されるカリムの父は熱砂の国の政治や経済でも重要な公務を担っていること(花火2-8)。

それだけでなく王族ではないが親戚筋には王族もいること(本編4-8)がわかります。

よって、上記であげた要素からアジーム家は間違っても単なる成金商家ではなく、政治的影響力を持つ熱砂の国の名家である以上、NRCのマジフト大会のロイヤルゲストだけでなくタマーシュナ・ムイナで夕焼けの草原の王宮の賓客として招かれるに足る格の家だといえるでしょう。

しかも、カリムはアジーム家の跡取りです。単なるアジーム家の名代や、あるいは御子息様と比較しても跡取りは別格です。 将来的なお付き合いを考えると最終決定権を握るのは当主。余程のことがなければ跡取り=次期当主。絶対に欲しい繋がりです。

中東の金事情

上にある前提通り、熱砂の国のモデルにアラビア半島の中東地域がある場合、スカラビア寮の物置の金色の見方も変わってきます。

(ついでにカリムが成金であることの補強にはなりません。)

そもそも、金って純度によって色が変わるんですよ。

金の純度とは、純金(24金)に対してどれくらい割り金を混ぜたのかを24分率で表したものです。

金を純金(24金)で使わないのは、柔らかすぎて傷がつきやすくなるからです。また、柔らかすぎて加工したり石を留めたりする時に難易度が高くなるんです。 だから他の金属を混ぜる割り金をするんですね。

日本でアクセサリーとしてよく見るのは10金〜18金。 18金は金の含有量が75%。変色しにくいから耐久性もあるしアクセサリーとして加工するには最適と言われてる割合です。イエローゴールドやピンクゴールド、ホワイトゴールドとカラバリも豊富です。 10金や14金は18金より金の含有量が減る分価格がよりリーズナブルになります。

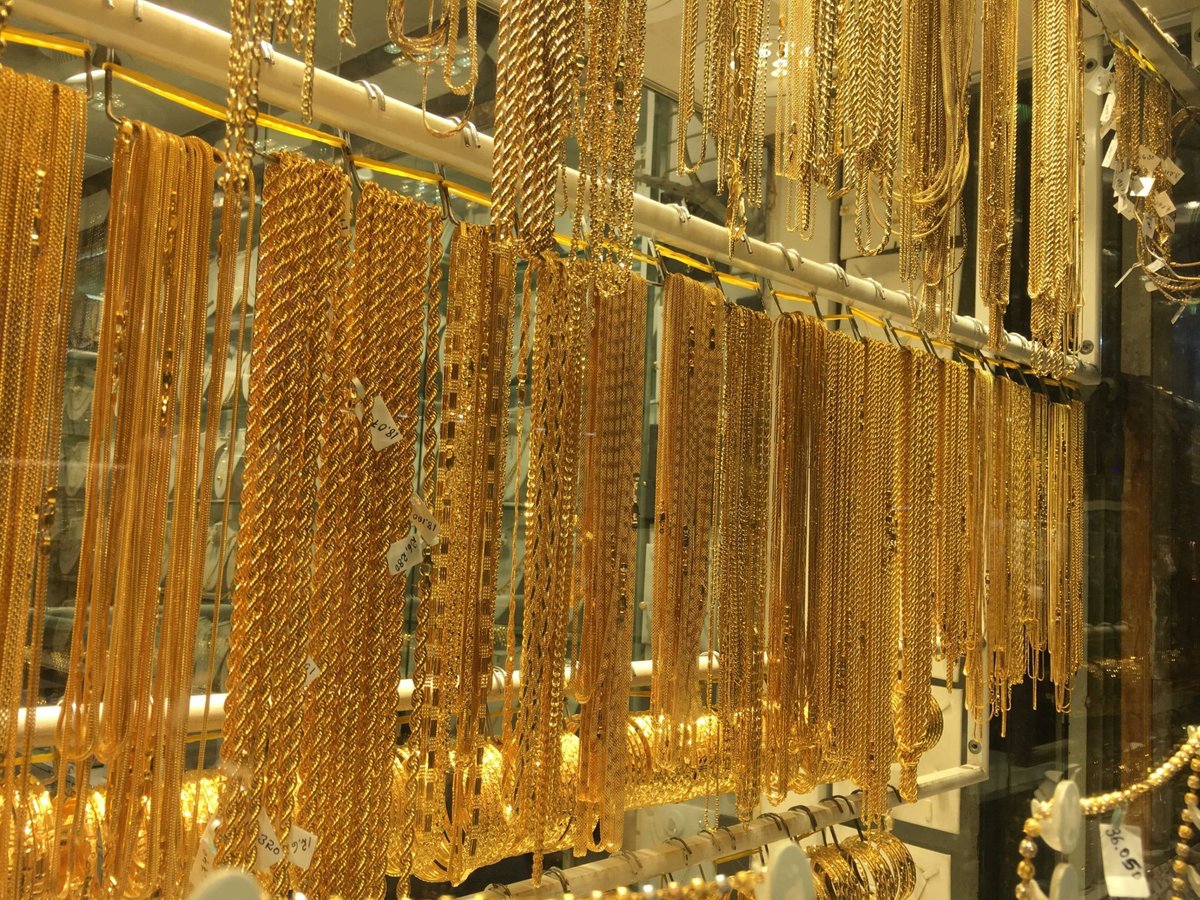

18金を温かみのある色味、14金や10金はさわやかな色味と表現されます。 一方で中東では22金以上が好まれます。22金や24金の色味は日本でよく見る18金の色味と比べるとずしっとした重たい金色なんです。 これはアクセサリーにオシャレとは別に身につける財産という考え方があるから。文化的違いです。

画像は親から受け継いだ私物になるのですが、上から14金のブローチ(約20年前に台湾で購入)・22金のネックレス(約25年前にドバイで購入)の画像になります。

一口に同じ金といっても金の含有量でガラッと印象が変わるんです。

この22金のネックレスの金の色味、スカラビア寮の物置の金色の感じと似てませんか?

身につける財産としての22金とは、強烈なインフレにより貨幣の価値が瞬時に吹き飛んだ際の保険です。価値が無くなる可能性がある貨幣<価値が変わらない資産としての金になるわけです。24金のインゴッドを保有していても有事に持ち運びは困難です。だから純度を少し下げた22金のアクセサリーに加工して肌身に付けるわけです。

この手の22金のアクセサリーの感じはドバイゴールドスーク(金取引のメッカみたいな場所)で調べると出てきます。

ドバイ自体世界で一番安く金を買えるので有名な場所ですし、金が集まるんですよね。 ゴールドスークの色味の方向性もスカラビアの物置と近しいです

現実世界の中東における商人と政治家

さて、勘の良い方は花火イベ2-8のカリム父に関する説明でピンと来てると思うのですが 「政治や経済で重要な公務を担っている」 つまり公人です。国の有力な商人が政治家やってる状況です。 現実世界の中東に目を向けるとこの手の事例は自他ともに有力商人と認められているグループに属する人達で見られます。

実例をいくつか挙げましょう。

アラビア半島西部のヒジャーズ地方(聖地メッカの港町ジェッダが中心都市)の有力商人であるアリ・リザ家。この家は、元々南部イランの商人でしたが19C半ばにメッカに巡礼に来た初代が定住して巡礼者相手に商売を始めました。世界大戦後、サウド家を支持してジェッダの無血開城を成功させたのをきっかけにサウド家に食い込み、ヒジャーズの副王となったファイサル(後のサウジアラビア第三代国王)を支えた事でさらに食い込んでいった結果、商売だけではなく政治の面でも活発に動き大臣や主要国の大使になる人物を多く出している家です。

次に挙げたいのがアラビア半島中部のウナイザ出身のザーミル家です。東部地区で製造業で成功を収めている家です。 この成功は東部地区を工業地帯として育てようとする政府の方針と合致して政府の支援を受けやすく、また王家と密接な関係を維持して成長してきた歴史を無視できません。

ザーミル家の出身者からは工業・電力大臣に就任した者が出ています。

中東といったって今のところ出てきた事例が全部サウジアラビアじゃないかって? アブダビ首長国(UAEを構成する首長国の一つ)の首長であるナヒヤーン家と親密な関係のアブダビの有力商人のオタイバ家とザワーヒル家が挙げられます。

部族は異なれど、 (ナヒヤーン家とオタイバ家はバニヤス族、ザワーヒル家はザワーヒル族) 従来から提携関係にある為今も友好的な関係を維持しています。 そしてオタイバ家やバニヤス家からは、な石油大臣や、最高石油評議会評議員等の要職に就く者を輩出しています。

さて、現実世界の中東地域の有力商人達は、基本的には彼らの国の王家や首長家と同じ立場に立つ主要な後援者です。統治者にとっては収入源であり、政策立案の重要な補助者です。一般国民にとっては単に商品を流通させる商人であるだけでなく、国内外の情報の送受信のアンテナの役割を果たしました。

更に言えば、彼らは自らの成功体験を通じて国際化や近代化が国や地域や国民に何をもたらすかを一般の国民に具体的に示すという重要な役割も果たしたのです。 有力商人達がこのような地位にいてその役割を果たしているからこそ、国政への関与は直接的で効果的でした。

花火イベ2-2で説明されているアジーム家と絹の街の発展の話と、現実の中東の有力商人による発展にはシナジーを感じませんか?

有力な商人による富の還元が国際化や近代化という国や地域の発展に繋がるという意味合いで。

そして、中東の有力商人の国政関与の事例が、そのまま、アジーム家が商家でありながら熱砂の国の名家でありアジーム家当主と推測できるカリム父が熱砂の国の公務をやっている説明にもなると思います。

え、カリム父が公務やってる理由はなんとなくわかったけど親戚筋に王族がいる説明にならない?

現実世界における親戚筋に王族がいる商人

親戚筋に王族がいる商人は世界史上います。メディチ家です。

義務教育で習ったルネサンス文化における著名な芸術家達(ミケランジェロやレオナルド・ダ・ヴィンチ等)のパトロンとしても有名ですが銀行家として財を成しフランス王家に娘を嫁がせるほどの権勢を振るいました。

フランス王家との縁組で親戚筋に王家がいるメディチ家もまた、インフラ整備・都市計画を行っているのです。それを可能にするほど儲けに儲けまくったから。当時世界有数の大富豪だったからです。 ヴェネチア、フィレンツェ等はメディチ家という商人により作られたイタリアの近代共和制都市国家です。

アラビア半島の中東地域に運河がある代表的な都市がないのも込みでヴェネツィアを挙げます。

特にヴェネツィアは、商人(メディチ家)が都市計画及び整備をした「街中に運河のある」街なんです。

花火イベ2-2にある通り、絹の街では舟(渡し舟)が移動手段であることがわかります。

上で例に挙げたヴェネツィアはゴンドラが有名ですね。 大商人のノリと土地整備の観点で見ると、もしかしたら絹の街のモデルの一つに入ってるかもしれませんね。

ちなみに、政商故にというか、莫大な資産を持つ背景故に王家やあるいは支配者層への影響を持つ富豪という事例は、先に挙げたメディチ家に留まらずドイツのフッガー家やヴェルザー家等も挙げられます。

王家への影響力を持つという意味では正に金は力なりです。

カリム父の仕事の説明を発端に、中東地域の有力商人やメディチ家の事例から商人の政治的関わりの話をしてきました。 アジーム家が夕焼けの草原の王室に賓客として招かれるのは、名家であるのとは別にこういった動きで利益を得る政商としての面があると考えられるでしょう?

オチ

ちなみに、ディズニーシーってあるじゃないですか。ディズニーシー自体がイタリアをモチーフにしている訳なんですが、その中にアラビアンコーストがあるんですよね。アラビアンコーストのお向かいさんはマーメイドラグーン。

イタリアと中東は接続しうるんです。何故ならシーでやってるから!