水冷工場への道

はじめに

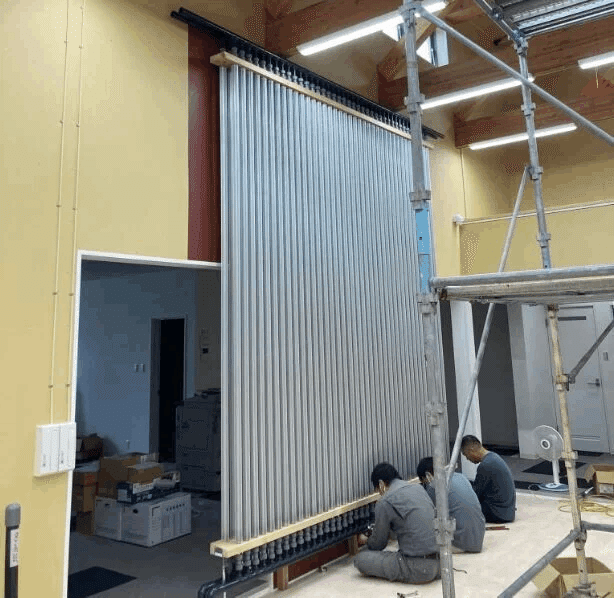

井戸水を使った全館空調(冷房)システムのご紹介です。今までにないシステムを実験的取り組みで具現化しました。省エネの時代ですがこのシステムにかかる公の補助金等はもともと一切申請しておりません(前例がないので申請のしようもありませんが)。システムの概要を簡単に言うと冷たい井戸水を新開発の放熱フィン=上記写真のシルバーのパイプ群 に通し、上から扇風機でフィン周りの冷気を室内に拡散する。さらにそこから出た水を床中にあるコンクリートに仕込んだホースに通して床自体も冷却しようというシンプルなものです。井戸水はその後建物外の側溝に排出します。もちろん建物の遮熱断熱性能が優れていることも求められます。

その効果はなかなか素晴らしいものであり、どこのシステムを導入したのかと聞かれることがよくありますが どこのでもない、素人である自分達のチームがオリジナルで考えた新規のものです。その概要についてよく聞かれることがあるのでここに至る経緯、施工概要、結論等をまとめてみました。

建物の建築開始は2020年12月で完成は2021年7月です。土地は500坪で建物は木造平屋250坪(818平米)という規模感です。1年かけてその運用とかデータを取ってきたのでここで紹介致します。

シアターハウス吉村 2022年 7月19日

まずは結論の概要 (詳細はその10を参照)

まずは各種データの発表です。noteでは簡単に書いていますが正直ここまで来るのに約1年かかっています。水の流し方、室内換気扇動作等の調整、検証、データ取りをずっとやってきました。最終的には正直自分でもびっくりするくらいの良い結果が得られたと思います。ただもう一回この建物を作れるならさらに完璧でしょう。修正したい点がいくつかあり、それに対応できるので。なかなかここまで複合系のものは一発では完璧には出来ません。

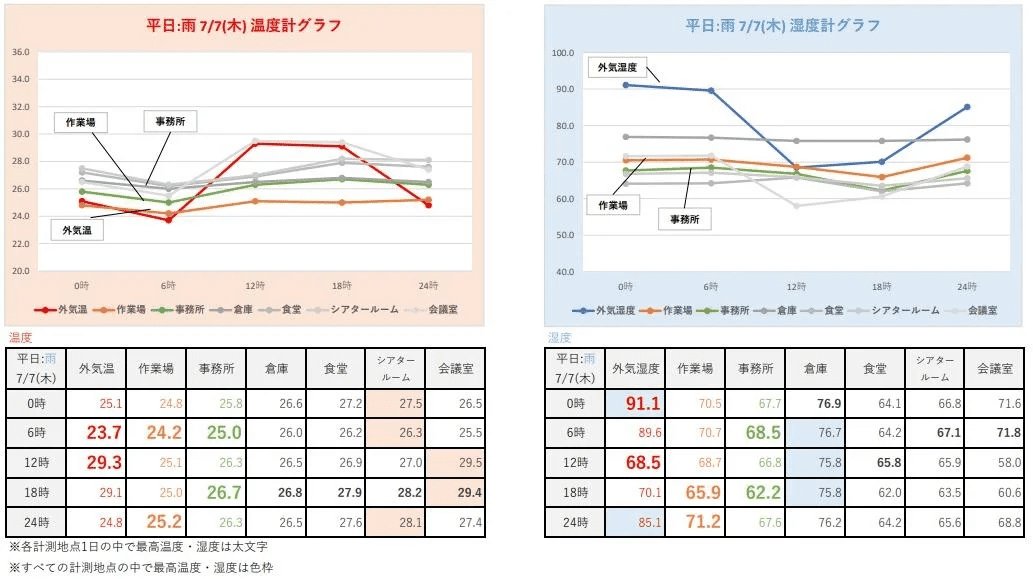

まずは温度、湿度について (詳細は後記)

今年の梅雨はすごく早く明けて、その後の1週間くらいは異常に暑かった。その時期6/29(水曜日)晴れ その日の例です。

外気温 26.4度~35.4度 外気湿度 44.2%~72.5%

作業場 25.4度~26.4度(ほぼ横ばい) 作業場 62.7%~68.3%

事務所 26.7度~27.6度(ほぼ横ばい) 事務所 55.0%~64.6%

まとめると外は35.4度でも室内はまるで恒温槽のように安定している。具体的にはメインの作業場、事務所は 25度台から27度台。室内湿度も70%以下に。全然快適だ。

次は雨の日

7/7(木曜日)雨 その日の例です。

外気温 23.7度~29.4度 外気湿度 68.5%~91.1%

作業場 24.2度~25.2度(ほぼ横ばい) 作業場 62.9%~71.2%

事務所 25.0度~26.7度(ほぼ横ばい) 事務所 62.2%~68.5%

まとめると外は雨であまり気温も上がってない日、室内は24度台から26度台に。いつもと同じくらいだが暑い日よりは1度くらい低い室温に。雨なので外気の湿度が高く室内の湿度も高めになった。でも全然不快というほどでもない。

-------------------------------

電気代

井戸水ポンプにかかる電気代は毎月810円程度。詳しくは後記。ただし低圧電力の基本料金は必要

-------------------------------

井戸水使用量

毎日7.7立方メートル程度使用。詳しくは後記。

-------------------------------

導入コスト

総額920万円。詳しくは後記。

まとめ、考察

考えていた対策と施工内容でほぼ想定の効果を得られたという感じに。つまり恒温槽のような魔法瓶のような建物を作り、外部の熱の影響を最小限にする事が出来たと思う。でも夏なのでやはり少しは内部にいろんな形で熱量が侵入したり発生したりするがその分を井戸水を使って冷やす事が出来た。その結果室温も一日中ほぼ安定した。建物の性能がいいので井戸水の使用量、井戸ポンプ電気代も思ったより少なく済んだ。このシステムを250坪全館で土日も夜中も動作させっぱなしで電気代が実質月1,000円以下なんて夢のようだ。できたらこの中の一部仕切って自分が住みたいと思うくらい快適だ。どこかで書いたがこの方式では湿度を下げることが出来ないはずであるが思ったより湿度が上がらなかったのは 床を冷やしすぎては湿度的に良くないという事をデータ取り途中で気が付いた事と、木材とか大面積の石膏ボードがうまいこと調湿してくれた結果だと思う。それとエアコンを1台だけ時々ではあるが除湿運転をしてたのもあるかもしれない。

倉庫の湿度がなぜか高めであるがこれは全面土間コンむき出しが原因と思われる。コンクリートは水分とか湿度を吸ってため込む特性がある。対策として今年秋に倉庫内土間コンに塗装を行う事を考えている。また食事室、会議室の気温が高めであるがこれは西向きの窓がある事、建物の外皮に近い事が原因と思われる。まあこれは必要なら都度エアコンを…………

続きは最終章参照してください

その1 工場に水冷設備を入れようと思ったきっかけ

4-5年前に旧社屋が手狭になりつつあり、新工場建設を検討していた。

誰でもお金をかければ立派な工場は作れますが、それでは自分らしくないと考え、たとえ立派でなくても自分らしい工場を作ろうと決意。

それとあわせて

ここ最近の夏の暑さ(気温上昇)を危惧していた。夏は朝起きた時から気温が高く不快な気分になるくらい。ボクが子供の頃はこんなんじゃなかったなあ。夏でも朝はすがすがしかったのを覚えている。

井戸水クーラーとは

そこで思い出したのが、幼少期に一般的であった『井戸水クーラー』だった。当時はエアコンがまだ普及しておらず、井戸水を使ったクーラーが工場とかでは一般的だった。

『井戸水クーラー』の仕組みは単純でラジエターに井戸水を通しているだけです。原理は自動車のラジエターと同じで大きな箱の中には細い銅パイプがクネクネと走っててそのパイプの中を、16,17度の冷たい井戸水が流れていて冷えた空気を後ろからファンで送り出すものです。熱効率を上げる目的で銅パイプには放熱フィンがついている。普通のエアコンにも室外機を外してガスの替わりに井戸水を流せば同じ理屈で涼しい風は得る事が可能です。

この『井戸水クーラー』を現代に再現しようとして設計というか概要を考え始めました。 続く

その2 水筒のような建物を作る

まず建築物全体の物理的特性として理想としたのは 2重構造の水筒です。

考えてみてください。この2重構造の水筒のフタをあけて冷蔵庫に1晩入れておく。次の日の朝になったら水筒の中に氷を1個入れて蓋をする。そうすると半日くらいは中の空気は冷たいまま保つことが出来るはずです。ボクは建築物とか遮熱断熱の専門家ではないがこれくらいは想像できます。いや、誰でもこれくらいは想像できるはずです。

つまり遮熱断熱特性の良い建物を作り、外からあるいは中から温められる分だけを内部で追加で冷やしてやれば建物内部の気温を低いまま保つことが出来るはず。そこで冷やす熱源として冷たい井戸水を使うという事。これがいいのはほぼランニングコストゼロで実現できるという事。この時点では壁、床、天井をを出来る限り遮熱断熱万全にして、床のコンクリート内部に敷設したホースに井戸水を流す事(だけで)を考えていた。まさに2重構造の水筒です。もちろん建築でさだめられた室内換気は行います。

井戸水クーラー導入はやめておこう

この時点では壁に昔の井戸水クーラーのようなものをつけるとこまでは考えてなかった。なぜなら銅管パイプに放熱finをつけて後ろから風を当てると、そのうちにフィンにほこりがついてしまうのが嫌だったからです。放熱フィンには冷水が流れるので結露するのでなおさらです。ボクの家業である機屋(ハタヤ)にも工場内に井戸水クーラーがありましたが放熱フィンに埃がつまり、毎年フィンの掃除にえらい苦労をした覚えがあります。ほこりが詰まると掃除が大変なうえに綺麗に保つことが難しいし、衛生上もよくない(カビとか)。

やはり木造の従来工法でいこう

そして最初から決めていたのが建物の構造というか素材で大事なのが木造であるという事。ボクの長年の経験として結局は木造の建築物は夏涼しく冬は温かい。鉄骨とかコンクリートに比べて感覚的に1-2度は違う気がする。なぜなら木材内部には多数の気泡があり、分かりやすく言うとスチロールに近い断熱性能があるからだ。CLT工法も考えたが無駄に高価であるので却下。補助金もあるみたいだが補助金負けが目に見えている感じ。

ちなみにCLT工法とは厚さ10-15センチの木の板、集成材を大きなパネルにして構造材にして壁兼柱にしてしまおうというもの。まあいわゆるごっついパネル工法です。日本の山と林業を守る国策のような気がします。まあこれはこれで素晴らしい考え、工法だと思います。

近くにCLT工法で建てられた倉庫があり、夏の暑い日の夕方西日がガンガン当たっている壁を内側から手で直に触れてみたが、まったく温かくなかったというよりむしろひんやりしていたのには少し驚きました。いいなあこれ。でも後から切った貼ったしようと思うといろいろめんどくさそう。

鉄とかの鋼材を使うと強度があるので設計とかは楽であるが、熱伝導の観点から見ると結局は熱くなった外板から熱が梁とかチャンネルの鋼材に伝わり、その熱が鋼材から鋼材に伝導し、建物の中、部屋の中に入ってきてしまう。その結果建物内部の気温が上がります。鉄、コンクリート、石などは誰でも知ってるけど熱の伝導率がいいんです。そしてなかなか冷めない。

これらの事から木造の従来工法が一番良いと判断しました。建物はそんなに大きくないし(と言っても250坪あるが)、2階建てでもないし。

さあけっこう煮詰まってきた。でも壁、天井、床をどうするか。水はどう流すのがよいか考えなければなりません。続く

その3 まずは床冷却をどのように実現するか

水冷工場、床(の中)にどうやって水を流すかある程度の案は出来ていた。そんなある日、週末に銭湯に行って湯船に浸かっていたら、同級生の藤井君にバッタリ出会う。なぜか二人とも素っぱだかだ。湯船の中なのでまあ当然か。

藤井君とは、高専の同級生であるが学生時代にはあんまり一緒に遊んだ覚えはない。現在は福日機電という会社の社長をやっているらしい。この会社は水道(設備)、電気工事や井戸の手配などを行う仕事をしていて というのは実は知っていた。だって自宅の井戸ポンプを交換してもらった事があるから。

福日機電株式会社

床冷却の概要を説明した

そこで、湯船の中で藤井君に水冷工場、床冷却の概要を説明した。床全体に井戸水を流すことで建物を冷やそうという考え。しかし、床中に直接井戸水を流してしまうと間違いなく床が冷えすぎて、べちゃべちゃに結露してしまう。これの解決策として、床の結露を防ぐために、ホームセンターで雨水を貯める貯水タンクを購入し、1mほどの台の上に設置。一度 井戸水を溜め込んで適当に(適切に)温度管理(22-23℃程度)した水を、高低差を利用して床下に張り巡らせた数百mのホースから外に流そうというアイディアです。大きな雨水タンクにためた井戸水を少しづつ流すとタンク全体の水は冷えすぎないはず。うーむ、我ながら低コストの素晴らしい考えだ。でもどうなんかなあ。

お前アホやろ

しかしこのアイディアを湯船の中で藤井君に話した瞬間、彼は「お前アホやろ」と。 えっ… と訳を聞いたところその方法では水は流れるわけないやろと。通常、地上に雨が降れば少しの高低差があれば、たとえ1ミリでも高低差があれば水は低い方に流れていくが、直径10-20mmのホースを通して数百メーターほどの長さで井戸水を流そうとするとホース内径の壁が抵抗となって水が流れにくくなるんだよ、水は空気と違って粘度が高いんだよ。ホース内側の壁面により流れにブレーキがかかるというか抵抗になる。だいたい最初に水を流す時にそんな圧力じゃ中の空気が抜けないし との事。あーーっ、確かにそういえばそうかも。高低差1mで200mのホースつないでも先端ではポタポタしか流れんかもしれん…最初に中の空気が抜けないって…そうかもしれん。空気だまりがあったら水が止まるな。確かにボクはアホかも。

いや、知識ある人にアホを指摘されるのは気持ちいい。またこれで一つ賢くなった。ありがとう藤井君。

そこで(湯船の中で)話し合いを行った。結論から言うとホースに直接井戸ポンプのリアルな水圧をかけて水を流すことに。ボクは出口の蛇口の栓をひねり、ちょろちょろ水を出す予定だったが タイマーで電磁弁を駆動してドバババっと流すというやりかたに。 おおお、でもそれ制御回路もタイマーも電磁弁もボックスも必要だし ちょっとお金がかかるな… でもまあ水を流すためには仕方ないな。

システムの概要が決定した

この時ここまでして、そのまま床中にだけ井戸水を流して捨てるのはもったいないと感じた為、新規のアルミ放熱フィン(パイプ)を作り何本も並列につなぎ、まずはじめに井戸水をその放熱フィンに流した後に工場の床中を通して外の外構に排出するという事に計画を改める。放熱フィンの部分は昔の井戸水クーラーのような感じ。ただしほこりは付きにくい構造とする。だいたい機屋と違ってほこりの多い環境じゃないし。

井戸水を流しっぱなしでは、床とか放熱フィンが冷えすぎるため、電磁弁をつけて定期的にタイマーでオンオフの管理を行おうかという事になった。これだとタイマーの動作時間で床温度の管理が出来るようになる。そうか、それだ!

これが昔の同級生との銭湯での会話から、大まかな水冷システムの概要が誕生した瞬間だ。これから順にボクの壮大な自由研究の概要が決まり始める。壁はどうするのか、また放熱フィンも新規開発しなくちゃ。こんなにお金かけて自由研究してていいんだろうか…

その4 清水さんとの出会い。そして壁天井の仕様が決まる

清水さんとの出会いは多分すごい低い確率で発生したことであり、ボクの後半の人生に影響まで与えた人です。この話は長くなるので後記w

遮断熱のSDNシート

清水さんとこの若い衆(通称ぶちょー)が開発したSDNシートというのがあります。単にプチプチにアルミ箔(蒸着ではない)を片面、あるいは両面に貼っただけのやつ ちゃあそうなんですがそれだけでもないみたい。単価も平米数百円と安い。でも赤外線を反対側に跳ね返す性能がすごいみたい。車庫天井が折板(薄い鋼板をギザギザに折り曲げて耐力を高めた屋根)で出来ている場合、夏の頭上からの熱輻射は凄いものがあります。うちは車庫を倉庫代わりにしているところがあり、夏は熱い! 特に頭上からの輻射熱がすごすぎる。

それでだまされたと思って(思うな)清水さんに1つの車庫をSDNシートで内側から施工して貰ったら天井からの輻射熱がほぼ無くなった。これは凄いぞ。で、シートだけ分けてもらい残りの車庫は自分たちで施工。(施工方法のアドバイスは頂きました。ありがとうございました)。

そんなのを今回も壁天井に貼ろうかなあと思っていたところ たまたまこんな記事を目にしました。

水冷工場は畜舎仕様で

おお、これだ。うちの水冷工場は牛小屋仕様にしよう! こんな感じになるのかな。牛が人間に変わるだけやん。

ただ、ボクが考えてるのは高性能の2重水筒だ。どうせなら2重に施工してもらおう。外からと内側からと。それを清水さんに伝えたら えええーっ…そんな事したら夏寒くて冬は暑くてどもなりませんよと真顔で。いやいや、それちょっと言いすぎじゃない?w でもなんとか説得して2重に施工してもらう事に。で、清水さんの案でその間には空気層を作るとより効果が上がるとの事でそうしたらどうかと。はい、ならそれでお願いします!もう思う存分やってください。ていう事で壁も天井も2重のSDNシート施工が決まった。しかも間に空気層があるのでまさに魔法瓶って感じ。今回は新規に作る片面アルミでやるらしい。ちなみに土間コンの下には一定厚のスチロールを敷き詰め、地熱から熱的に切り離すようにした。うんうん、これでまさに2重水筒ぽい建物になるな。出来上がりの効果が楽しみになってきた。

清水栄一という人

福登建設株式会社の社長さんです。スーパーマンです。得意技はワンオペ。

営業もするし、設計もするし見積もりもするし強度計算もするし各種申請もするし、現場指導と時には現場作業までやったりする。社員は4人。え、そんな小さい会社と思ったあなた。大きくても中身がいろんな意味でダメな会社はあります。小さくてもしっかりしていてキラリと光る会社もあります。

清水さんと出会ったのは忘れもしません。たぶん6年くらい前に何かのはずみでうちの小さい倉庫を木造で建築してもらった事がありました。話したらドローン持ってきてサクッと上空から撮影して写真から土地の大きさ測量とか、ここにこんなサイズで大きさで建てましょうとかサクサクと話しだしたのでそのスピードと分かりやすさにちょっと驚いた覚えがあります。でもって、ボクは材料の歩留まりをかなり考えて設計するんです、そういう意味である程度ボクにも歩み寄って欲しいと。はい、まあ倉庫だから大丈夫ですよと。歩留まりというのは木材のゴミ(端材)の割合の事で、それを出来るだけ減らすように設計しているとの事。つまり、例えば定番の4mの材料から1m90センチだったら2本とれるが 2m10センチだったら1本しか取れなくなる。その材料を何十本も使うとなると相当な材料の節約になる。まあそういう事。普通、設計事務所はお客さんが喜ぶようにカッコいい建物を作ろうとして歩留まりなんかは はっきり言ってあまり気にしていません。実はこれは当たり前かもしれないがすごい人だと思った。誰でも自分で設計して小屋とか作るなら材料は自分で買うし、歩留まりを相当に考慮するはずなのに。

それと今まで見てきておおよそ建築屋というのは部品をどんどんくっつけ、組み上げて 出来るだけ早く建築、納品するというのを目標としているような気がする。というか出来てなんぼの世界。出来上がってまあまあ見た目が良ければまあそれでいいんじゃね?という考え(これはちょっと言い過ぎかもしれない)。 でも清水さんとそのスタッフの仕事を見てると小さい、見えないところまできっちり仕事をしている。例えば貼ってもらったSDNシートも完全にすべて継ぎ目までアルミテープできっちりつないで、隙間が全く無いように施工していた。それを見てすごい丁寧ですねと言ったら 見えないところほど大事なんですと。おお、しびれる。仕事に対する誇りを見た気がした。

それと清水さんはどんな木造建築物でも自分で設計するし、雪荷重、地震とかに対する耐震計算も自分で行う(出来る)。どことは言わないが地元の大手設計事務所もみんなこの中型以上の木造建築物の耐震計算は外注だ(計算出来る人がいない、能力がない)。だから設計料が高くなるし、時間かかるし、間取りの変更とかリクエストするとすべてやり直しとなり、また時間とお金がかかる。でも清水さんとこなら全部自分でやっているのでさくっと割と簡単にやり直せる というか出来る。

とかいう事を知っていたので建築は清水さんの所でやってもらう事を実は当初から腹の中で決めていた。会社の大きさなんて気にしてないし。大事なのはその会社、社長を信用できるかどうかだ。清水さんは信用しているので見積りなんかも細かいところまであんまり見なかった。だいたい見積もりの中身見ても素人のボクにはよく分からん。でも各種柱の本数、値段とか1本単位、1円単位まで全部書いてあるのにはびっくりした。普通は一式とか書くんですよw

さあ次はどこにもない放熱フィンでも設計してみようかな。これは藤井君も清水さんも出来ないと思うし。ボクの出番だ。続く

その5 水冷冷房の心配事

当初より一番心配していたのは何と言っても床とかの結露だ。水冷工場への道 その3では床を冷やしすぎるとべちゃべちゃに結露してしまうのが心配と書きました。今回はその辺についてもう少し掘り下げたいと思います。なにか問題があってそれを解決したい場合には、まず問題の発生する要因、要素、原因、理屈を徹底的に知ることこそが問題解決の糸口になります。

まず夏が暑い理由

その前に、夏はなぜ暑いのか? その理由は、地球の地軸の傾きが原因ですが季節によりその地域に降り注ぐ太陽光の角度が大きくなり(最大90度)、その結果 地面や建物が温められる割合が増え、気温が上昇します(他にも要因はある)。建物の温度も上昇するし気温も上がる。

夏は屋根や外壁が太陽光でとても熱くなり、それが部屋の中に熱伝搬、熱輻射として伝わってくるため部屋が暑くなるのです。さらに換気、ドアの隙間からとかも暖かい空気が入ってくるため暑くなります。他の人もエアコンを多用しており、室外機からの熱風がそこらじゅうに。この辺は皆さんもご存じのところです。

エアコン冷房と水冷冷房には根本的に大きな違いがある

エアコン冷房の仕組みについて

エアコンは、室内機からから冷たい空気が出てくるため部屋内が涼しくなります。またその原理上、エアコンは同時に除湿も行うような形になっています。エアコンの前に立っていると涼しく感じますが、部屋全体を涼しくするにはある程度の時間が必要です(エアコンの能力と部屋の大きさにもよるが数時間程度)。温かい部屋に冷たいエアコンの空気を導入すると、少しずつ天井や壁・床も冷えてきます。しかし、何時間たっても天井や壁・床は、部屋の中の空気より少し暖かいはずです。なぜなら天井や壁は熱伝搬で外壁の暑さの影響を受けているからです。除湿がされている上に部屋の中の空気温度より天井・壁・床の温度のほうが温かいので絶対に結露も起こりません(空気だまりとか条件次第では起きる)。

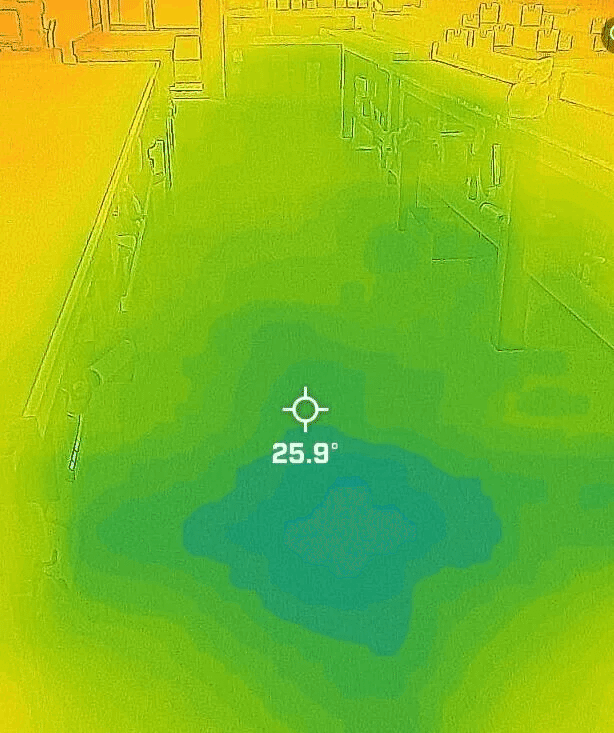

水冷の仕組みについて

水冷冷房はエアコンの仕組みとは根本的に違います。それは、空気自体は冷やしていなという点です。冷やした空気を部屋の中に放つわけではなく、床や壁(今回は水冷フィン)を冷やし、そこに部屋の空気を扇風機で当てて空気を拡散して部屋の温度を冷やしていく仕組みです。なので水冷によって水冷フィン、床の温度が一定以上低くなると、その境目で結露しようとします。この、水冷冷房で結露が起ころうとするのは物理的に当然の現象なのです。

空気中には水分が含まれていますが、温度が上がると湿度(相対湿度)が下がります。温度が上がると空気中により多くの水分を含むことができるからです。逆に空気中の水分量が同じでも温度が下がると空気中に水分を含むことが出来る量が減るので湿度は上がり、最悪結露がおきてしまいます。これが、温度が下がると結露しやすい理由です。

例として、早朝に道を歩いていると葉っぱの上に水滴がのっている状況を見ることができます。空気中の水分量は同じなのに気温が下がって、空気中の水分が保持できなくなり地面、葉っぱに落ちてくる。それが、結露となって葉っぱの上に現れているのです。あるいは夏に水道の蛇口にホースをつないで水を一定時間流すとホース表面が結露します。これも同じ話です。

これと同じ現象が、水冷冷房を取り入れた建物の中でも起きようとします。建物は24時間換気している(外の空気を室内に導入)ので壁とか床が一定温度以下になると結露しようとするのです。そうなると当然室内の湿度も上がってきます。

工場に取り入れた水冷冷房システムの中で一番心配した点は、床の結露と工場内の湿度の上昇でした。厚生労働省、環境省の指針では夏であれば 過ごしやすく快適な湿度は40~70%が目安となっているとの事でこれを超えない事を目指します(注:これは私が勝手に決めた数字ではありません)

---------------------------

リンクからの引用: 温度・湿度を快適に保つことは、健康的な生活に直結する。労働安全衛生法に基づく衛生基準でも示されている通り、過ごしやすく快適な湿度は40~70%が目安となっています。

まとめると

エアコン冷房は部屋の温度をさげ、しかも調湿も行う。デメリットはエネルギーコスト(電気代)がかかる事。 水冷冷房は部屋の温度をさげるが調湿(除湿)は行ってくれない。メリットは電気代がエアコンと比べほぼかからない事。デメリットは冷やしすぎると結露する事。

その6 床冷却ホース配置の検討

250坪の建物の床(土間コン)全部にホースをずっと這わせようとなるとけっこうな設備(水道工事)の仕事になる。普通の設備屋さんはこんな仕事あんまりしたことないだろうなあ。

そこでこの件は最初に相談した福日機電の藤井社長にやってもらえないかあたってみた。最初は うーん と言ってあまり乗り気ではなかったみたい。そりゃそうだろうな、やったことない仕事をやるというのはなかなか普段以上に手間がかかる(効率悪い)。それと仕事というのはお客さんの要望を聞いてその通りの仕事をちゃんとして「結果」が出て、それでやっとお金がもらえるもんだ。今回のは前代未聞でうまく行くかどうかなんて誰にも分らないんだから。参考までに同じような事やった事あるか?と聞いたらそんなもんあるはずないやろ との事。そりゃそうだろう。

ボクはどうしても誰かにやってもらう必要があるのでこう言った。

うまく行かなくても、目標としている効果が出なくても いっさい文句は言いません。

そしてついでにこんな適当なことも言ってみた

チャレンジしない人とか会社に未来はないよ

このセリフのどちらが効いたのかはわからないが仕事をやってもらえる事に。やった!そこからいろんな相談したり考えたり検討したり図面引いたり、材料手配とかが始まる。で、出来上がった配管図面がこんな感じ。いっぱい引いてある細い線がホースの位置だ。総延長は2,200mにもなります。

実際にホースを這わしたところはこんな感じ

ここで おっ?と思ったあなたはなかなか知っている人ですw そう、ホースに流れる冷たい井戸水を土間コンに効率よく、均等にさらに効率よく冷たい熱を伝える目的でホースの上下でワイヤーメッシュを2重に入れてサンドイッチしたのです(普通は1枚のみ)。鉄の熱伝導率がいいのを冷たい熱拡散目的で使用したと言う訳です。ホースの中の冷たい水がホース表面を冷やす。ホースが上下で鉄のワイヤーメッシュに接していればコンクリートを均一に冷やすことが出来るのではないかという考えです。熱の均一化目的でワイヤーメッシュを使うという考えは過去になかったと思う(多分)。

ワイヤーメッシュとは、コンクリートの割れを防止する目的で土間コンの中に入れる網状の鉄筋です。大きなホームセンターでも普通に販売してます。これは、凸凹ではないただの鉄製の丸棒を10cm~15cmの間隔で繋ぎ合わせたものです。普通は1枚入れるだけ。ホースは架橋ポリエチレン管というやつを採用。どこでも好きに曲げられるし、長さが定番で100mという所もいい。つなぐ箇所減るし。全長はなんと2,200mにもなったらしい。

で、結果はこんな感じ。割と浅いところにホースが30-40センチ間隔に入っているのにホースの跡が見えない。なんだなんだ、うまく行ったぞ。

全部は書きませんが工事全体のそこここに このような小さな細工というか工夫を多数行っています。今までの私と清水さんの知恵を総動員している。 キーワードは特別な材料を使わず(その辺のホムセンターで売っているもの)、知恵を絞って最大の効果を得る事です。今回も見えないところを工夫してすばらしい結果を得ることが出来ました。 いやあこんな壮大な自由研究… 楽しいなあw

ああ、そろそろ新規の放熱フィンを作らなきゃ。

その7 放熱フィンを作る

さあついに放熱フィンを作る時が来た。従来の井戸水クーラーは銅パイプにラジエターのような放熱フィンがついているのだが、ちょっと構造が大変なので違う形の放熱フィンを新規に作ることにした。昔ボクは弱電の技術者をしてたことがあるのだがこの時のICとかに取り付けていた放熱板のデザインを参考にした。熱(冷気も同じ)は物質の表面から放出される。なので表面積が多いほど性能的には有利である。

これを筒状にして水を通す形にすればいい。ただあまりフィンの量、長さとかを増やすと押し出し成型時の抵抗が大きすぎて成型が難しくなるのでその辺のバランスが難しい。で、早速fusion360という3Dソフトで絵を書いてみた。求められるスペックは内径が22φ、肉厚は薄い方がコスト的に有利(アルミの使用量が減らせられる)それとフィンは長い方がより放熱効果が得られるが限度がある。アルミ屋さんといろいろやり取りがあって、これが最終の形となる。3回ほど書き直したかなあ。

で、さっそく3Dプリンターで出力してみた。まあまあこんなもんやろ。

使ったプリンタはこれ。3万円台の安物だけどこれで十分だ。

3Dプリンタはアマゾンとかで誰でも買えるけどソフトを使える人は少ない。でもいったん習得するととても便利なものだ。今までにもキーホルダーとかスペーサーとか本業のスクリーン関係の新規部品とか引き出しの持ち手とかもふんふんと簡単に作ったり… まあいいわこの話はw

で、最終出来上がったのがこんな形。最終的にフィンの形状はアルミ屋さんリクエストで少し変更に。まあ特に問題はない。

ボクは本業でもでもアルミパイプとを使っているのでアルミ屋さん(押し出し成型屋さん)とはつながりがある。図面さえ作れば製品化する事が可能なのは良かった。

さああとは組み込むだけだ。

その8 アルミフィンを組み込んでみる

まずはアルミフィンの加工。長さに切ってアルミの継ぎ手を溶接。少しでも溶接が悪いと、ここから水漏れが発生するので重要な工程だ。アルミ溶接に定評のある 株)TAYASUにここはお願いした。やはり間違いなかった(聞いたら実際の水圧をかけて溶接部からの水漏れが無いかまで確認していた。さすがやわあ)。田安さんはいつも期待を超える仕事をしてくれる大事な存在です。いつもありがとうございます田安さん。

溶接の熱でどうしても表面処理のアルマイトが焦げるのでどうしようか悩んだが見た目重視でシルバーの塗装まで行ってもらう事に。次はこのパイプの組み上げ作業だ。思ったよりずっと大変だった。足場も絶対に必要。今回はL=3200、79本を立てることにした。長さは梁高さの関係から可能な最大長さとした。

組み上がった後も継ぎ手の組み上げとかも大変。3人がかりでまあまあ時間かかったなあ。皆さんお疲れさん。ありがとうございます。

あとも着々工事は出来上がってくる。今回作業場の柱を無くしたいので 構造的要求として13.6mのスパンを無柱空間で作って欲しいと無理な注文をお願いしていたが見たこともない平行弦トラスを清水さんが独自開発して実現してくれた。それでとんでもない広さのスペースが完成。これテニスコートが2面とれるんじゃない?ってくらい。木造建築で中柱のないこのスペースを見たのはおそらくボク的には初めてだ。さすがは清水さんだ。

さあ、完成までもう一息だ。あ、事務所下にはボク秘蔵のあのアイデアを盛り込まなくちゃ。

その9 床下の冷気を室内に取り込む

新工場の建坪は250坪だ。そのうち1/4程度は事務所スペースでそこだけ束を使って床を土間コンから10センチ程度浮かしている。土間コンを少し冷やしているのでこの冷気を部屋の中に取り入れる方法を検討する。そこで考えたのが単にガラリ(通気口)と換気扇だ。まあ部品としてはどこでも買えるもので、大したものじゃないけどその効果は絶大。事務所のすべての部屋の床にガラリと換気扇を付けてもらった。これは床の換気にもなるし、そういう意味でもいいのではないだろうか。

ガラリ(通気口)は部屋の一番東端の床に適正数配置。ここから室内の空気が床下に吸い込まれる。

換気扇は部屋の西側床に適正数設置した。ここから床下の冷たい空気を室内に吸い出す。要は床下と室内の空気をぐるぐると循環させるという感じだ。

カバーを乗っけるとこんな感じ。左右は解放している。ちょっとした椅子にもなるw 全部で10個ほど作ったかなあ。これは思いのほか効果があった。

これがタイマー制御している制御盤の一部。すべての床とかフィンとかを複数回路に分け、それぞれを独立したタイマーで駆動している。何分off、何秒onとかの制御が自由に出来るようにした。

さあ、次回はいよいよ最終回だ。誰にでも分かりやすい結論というか説明を目指します。