綺麗なノートの功罪 (1,931字)

私は学生時代、ノートを綺麗に書くことができたので、クラスメイトから貸してほしいと頼まれることが多かった。

「板書が綺麗」というのは講師の大切な能力のひとつである。

下手な講師はいつまで経っても下手なので、生まれつきの才能であるとも言える。

しかしながら、子どもたちがノートを綺麗に書いたからといって、成績が上がるとは必ずしも限らない。

むしろ、綺麗なノートを書く生徒の方が成績の良くないことも多い。

[1]東大生のノートは汚い?

天才的な能力を持つ学生のノートは、殴り書きのような直感的で汚いものであることが多い。

「ノートなど書くのは無駄で、そんな時間があるのならその時間で頭の中に入れてしまえばよい。」

そう言う人もいる。

ノートなど作らずに、教科書を眺めているだけで、全体の流れがスッと頭に入る天才も存在する。

そういう天才にとっては「そもそもノートなど不要である」という話になってしまうが、自分の中だけで完結しすぎて「他人にきちんと伝える」という能力に欠けていることも多い。

やはり論理的で分かりやすいプレゼン能力も必要である。

本来ノートは「自分だけが分かればよい」ものであるから、そこに綺麗さは必要ないのであるが、綺麗に書けるに越したことはない。

[2]綺麗すぎるのはダメ

ただし、あまりにも時間をかけすぎるのは良くない。

「ノート作り」ばかりに精を出し、肝心のテストで点が取れないようであれば本末転倒だ。

[3]教科書丸写しもダメ

教科書やプリントを丸々全部写そうとする生徒もいる。

これは絶対にいけない。

もちろん、写すことにより幾ばくかの内容は頭に入るから、全くの無意味ということはないが、さすがに効率が悪すぎる。

大抵は「わざと時間をかける」ことにより、「勉強している」という既成事実を作りたいだけのことが多い。

勉強の苦手な生徒がよくやる。

これは本人のためにならない。

ここで矯正しておかないと、将来的にそうやって誤魔化しながら仕事をすることにも繋がりかねない。

[4]まとめることが大切

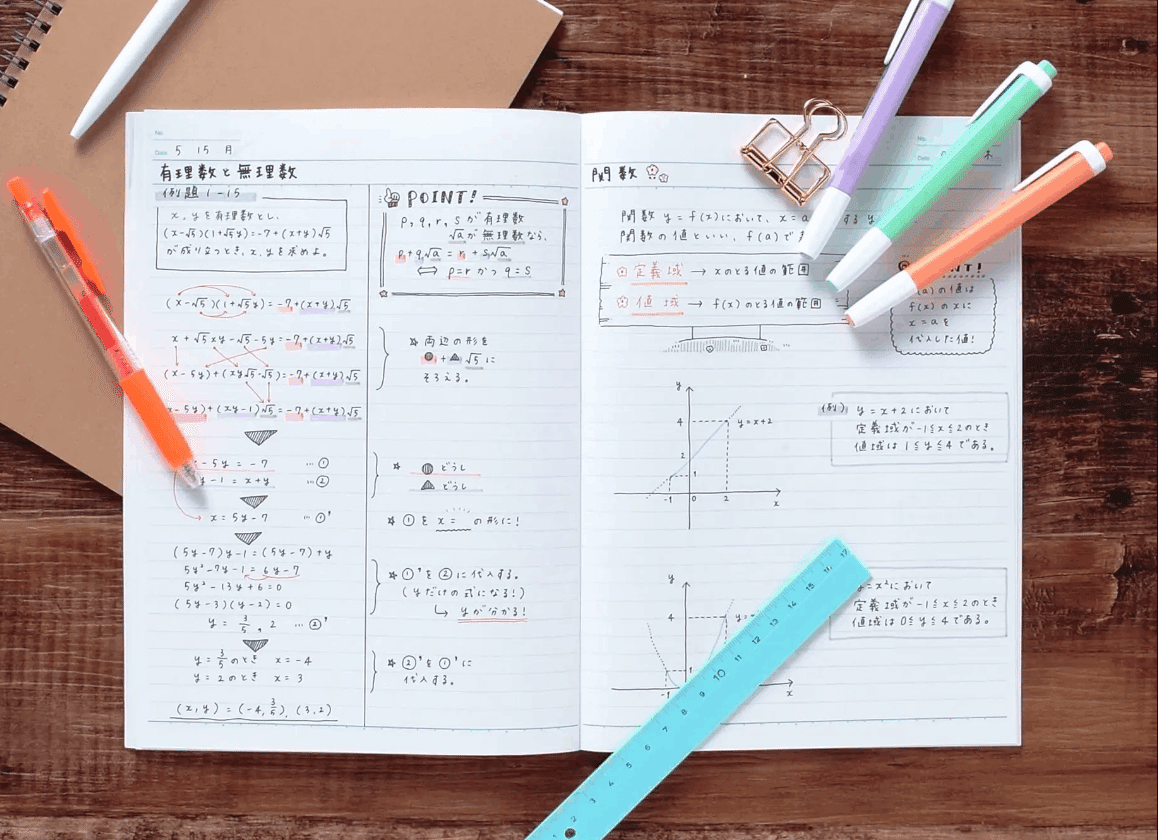

ノートに書くときに、自分で要約しながら、短くまとめることが大切だ。

文字を大きく書いたり、色で描いたり、レイアウトを考えながら構成する。

そのときにそれぞれの語句の関連性や重要性が頭に入ってくる。

自分で考えながら書くことが大切である。

[5]ノートを育てていく

一度作ったノートはそのまま放置しない。

当然何度も見直すし、新しい情報を書き足していく。

講師の説明不足でよく分からなかった部分には補足説明を付け足す。

新たな情報も付け足す。

実践的にいうと、入試過去問を解いあとに情報を加えるのが最も効率的だ。

様々な角度で問われる入試問題を解くことで、自分自身の理解度も増していくから、そのときに気づいたことをノートに書き込んでいく。

[6]余白を多く

したがって、初めに作るときは、あとあと書き込むことを想定して、余白を多めに作っておくことが大切だ。

初めからギチギチに詰めて作る生徒はセンスがない。

何事も余裕が大切である。

大きな字で、カラフルに、余白を多くすることがコツである。

[最終章]自分の考えを整理する

ノートというものは、なにも「習ったことをまとめる」だけのものではない。

自分で勉強するときの「思考過程」や「頭の中」を具現化したものであるという要素も併せ持つ。

数学でいうと、途中の計算過程をグダグダ書き殴ることが大切だ。

誤りの考え方であったり、遠回りの考え方であったり、途中で分からなくなってしまう考え方であったり、そういうものをとにかく色々書いてみて、そうすることで自分の頭の中がじわじわと落ち着いて整理されていく。

ノートには「メモ帳」の機能もある。

最近の子どもたちは、「ノートは綺麗に書かなければならない」という縛りがきつすぎて、上から指示された内容以外は書き込まないことが多い。

本来は、受講時に講師が発した内容や、自分自身の気づいた内容をどんどん書き足していくべきであるのに、そういう面でも最近の子どもたちは思考が停止している。

ノートというものは「自分で好き勝手に自由に作ってよいもの」である。

「自分が自由自在に創造することのできる空間」として楽しんでほしい。

ノートはイチから自分で自由自在に作り上げる「無限の可能性を秘めたキャンバス」である。

受験勉強は決して陰にこもった暗いものではない。

「表現の自由」のひとつとして、学んだ内容や感じた思いを自由に羽ばたかせればよい。

最近は100円ショップで様々な文具も手に入る。

ここでの創作体験は、将来の様々な仕事にもつながる。

ぜひ楽しみながらノートを作っていってもらいたい。