Halo of the Cat's Eye (改訂版)

これは、キャッツアイ星雲(NGC 6543)という惑星状星雲の写真です。

一般的には、こちらの写真の方が馴染み深いだろう。

キャッツアイとはロマンチックだが、法螺貝という人もいるようだ。私は、法螺貝の方がピンとくる。

ところで、惑星状星雲とは何か。

太陽の質量の1〜8倍の重さの恒星が進化の結果、赤色巨星となり、その最終段階で噴き出した外層が、高温の中心星からの紫外線で電離され光って見えるもの。

最初に発見された時、惑星と間違えられたものが、そのまま現在まで、そのままの名称になっている。

惑星とは、全く関係ない。

そうなんだ、なるほど。

・・・・とは、ならない人も多かろう。

と、反省してこの改訂版を書いている。

・だいたい、赤色巨星とはなんだ。

・赤色巨星の外層が噴き出すとは、どういうことだ。

・それが光るとは、どういうことか。

だよね。

私もわかっているようで、わかってない。

ということで、半日がかり(いや1日がかりでした)で勉強すました。

ただし、大体こんな感じというもので、厳密性も確実性にも欠けます。

ご注意を。

【赤色巨星】

赤色巨星

恒星が主系列星を終えたあとの進化段階である。大気が膨張し、その大きさは地球の公転軌道半径から火星のそれに相当する。肉眼で観察すると赤く見えることから、「赤色」巨星と呼ばれる。…………………ウイキペディア

これで、わかる人には、わかる。

私は、わからない。

これを理解するには、まず、恒星とはどんなものか

から始めなければ分からない。

恒星とは、星=太陽のことです。

宇宙にある物質(ほとんど水素)が重力に引かれて、ものすごくたくさん集まる。

たくさん集まると、密集して重くなり、温度が高くなる。

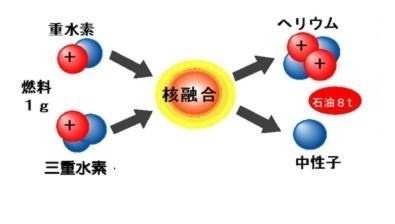

そして、その温度が1000万度を超えると、水素が核融合反応を起こし、ヘリウムができるようになる。

太陽の誕生だ。

この時、膨大なエネルギーが出る。

なぜなら、上の図では、陽子と中性子の数が、核融合の前後で同じだが、実は、少し質量が減っている。

この減った質量が、アインシュタインのエネルギー E が質量 m と等価であるという原理(E=mc2)により膨大なエネルギーに変わっているのです。

まあ、ここはそうなんだと思いましょう。

さて、恒星は生まれた時は、ほとんどが水素で、これを延々と核融合させている。

しかし、時間が経つと、核融合したヘリウムがだんだん恒星の核に溜まってくる。

このヘリウムは、核融合しない。

正確には、水素が核融合をするような温度(1000万度)程度では、核融合しない。

では、どうなるか。

星が一定の形を保っているのは、内部に向かう重力の圧力とガスの膨張しようとする圧力が釣り合っているためだ。

太陽の中心に溜まったヘリウムは、核融合をしないので、熱=エネルギーを出さない。そうすると、膨張を促す圧力が足りなくなる。

その結果、重力の力が優って縮む。

縮むと圧力が高くなって、温度が上がる。

そうすると、ヘリウムの膨張圧力が重力と釣り合うようになって核が縮むのが止まる。

と同時に、

今度は、この高温になった、ヘリウムの核を取り囲んでいる周りの水素が核融合をし始める。これを「核融合の燃焼殻」という。

我々が太陽を見ると、激しく燃え盛っているように見える。

しかし、太陽の表面では、核融合は起きてないのだ。

だいたい、表面の温度は6,000度くらいしかない、とても核融合が起きる温度ではないのだ。

我々の常識では、物は表面から燃える(焚き火の薪を思い出せばいい)。しかし、太陽の核融合は、太陽の中心で起きているのだ。表面ではない。その温度、1,500万度。

なおかつ、ヘリウムの核が重力によって収縮するのが止まるくらい熱い。

そうなると、ヘリウムの核を取り囲んでいる、水素の殻の核融合反応も激しくなる。

で、どうなる。

太陽の大気(「核融合の燃焼殻」の外側の水素)が熱せられて膨張し始める。どんどん膨張していく。

つまり、太陽が膨張し、大きくなるのだ。巨星になる。

膨張するとどうなるか。密度が低くなる。

そうすると温度が下がる。

温度が下がると、出る光は、赤色になる。

やったあ。

赤色巨星の誕生だ!

めでたし。

もっとも、これには違う説もある。

ヘリウムの核が収縮する時、星全体も収縮すればいいのだが、核融合の燃焼殻反応の力で、ガスの膨張圧力があり、収縮できない。

その結果、物理的バランスを欠くようになり、これを回復するべき大気が膨張して、巨星になるという。

この意味がよく分からない。

ヘリウム核の収縮によって、重力が小さくなるという考えかと思う。

なぜなら、大気が膨張する(熱の力でなく)ということは、重力が小さくなることになると思うからだ。

でも、そういう考えなら、間違っているのではないかと思う。

ヘリウムの核が小さくなっても、ヘリウムの質量が小さくならないからだ。単にヘリウムの密度が高くなるだけだ。

重力は、質量の大きさに比例する。

質量が一緒なら、重力に変化が起きると考えるこの説には、無理があるように思う。

私の読み違えかもしれないが。

あれ?

何の話だったけ。

惑星状星雲の話だった。

先は、長い。

【赤色巨星の外層が噴き出す】

Give Up !

分からない。そういうことが起きるのだとは、あちこちに書いてあるが、メカニズが分からない。

【噴き出された赤色巨星の外層が光る】

外層が噴き出されとしよう。

こうやって自分の大気を噴き出しつつ、核融合の燃焼殻反応で、中心核の周りの水素の核融合を続けている、赤色巨星も、ついに、核融合をさせる水素を使い果たす。

そうすると、核は重力と拮抗して膨張しようとするための、エネルギーが手に入らなくなる。

重力に負けて、核は再度、収縮し始める。

どんどん収縮していく。

それにつれた、核の温度もどんどん上がってくる。

その温度が、1億度に達した時、

今度は、なんとヘリウムが核融合を始めるのだ。

そして、炭素と酸素を作り始める。

そして、この高温の星から放射される紫外線が、赤色巨星から噴き出された、星の大気に衝突し、この大気を電離させ光輝かせるのだ。

これが、惑星状星雲だ。

ということのようだ。

しかし、実際のところ、惑星状星雲が作られるメカニズムは、はっきりとわかっていないらしい。

しかし、ここは、通説に従って考えることにする。

そうすると、惑星状星雲の形は、基本的に球形になるはずだ。

こんな感じに。

しかし、キャッツアイ星雲は、球対称とは言い難い。

だから、これは中心星は連星になっているのではないかと考えられている。

連星ならば、二つの星の共通重心を中心として公転しているので、噴き出す大気もこのような非球形になるというわけです。

ここまでは、何とかわかった。

しかし、一番初めの写真は、どうなんだ。

このハローは、綺麗な対象形をしているように見える。

キャッツアイ星雲の本体が、キャッツアイ・法螺貝ならば、ハローも同じ形にならないのか、という疑問が湧くでしょう?

湧かない?

いやいや、湧きましょうよ。

その上、惑星状星雲の寿命は、1,000年から10,000年くらいだと考えられている。これを過ぎると、光っている赤色巨星から噴出した大気は、拡散してしまい、中心には、白色矮星だけが残ると考えらている。

なのに、

このハローは、できてから50,000年から90,000年経っていると見積もられている。

これは、従来考えられてきた、星の進化のモデルを見直さなければならないのではないか。

というわけです。

いいなと思ったら応援しよう!