パラグライダーな日々 「ギアとしてのパラグライダー:機体」

ご訪問ありがとうございます。

パラグライダーを趣味としているよねけんです。

今回はギア(道具)としてのパラグライダーの説明として機体の説明をします。

パラグライダの機体構造と仕組み

まずは飛んでいる時のパラグライダーを動画で見てみましょう。

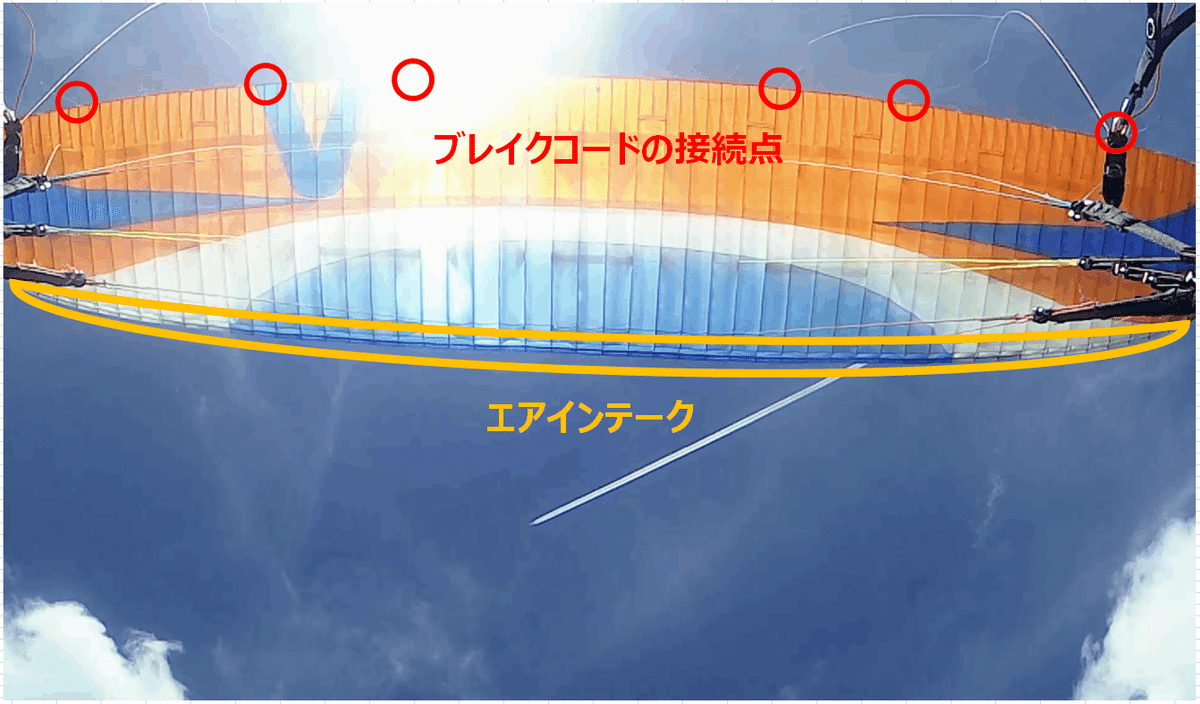

パイロットから上を見上げると大きく翼が広がったパラグライダーが見えますね。上空を通過している旅客機や他のパラグライダーも見えます。でも、見てほしいのはそこではありません。エアインテークという空気の取り入れ口と、ブレイクコードと呼ばれる操作に必要なラインの接続点です。

少し見づらいですがオレンジ色の範囲はグライダーの前縁を指していますが、ここには小さな空気取り入れ口があります。飛んでいるパラグライダーは絶えず空気をここから取り入れてラム圧(※1)で機体の形状を保っています。

https://flybubble.com/blog/skywalk-chili-4-review

また、赤丸の部分はグライダの後縁には操作をするためのブレイクコードと呼ばれるハンドルからのラインが付いており、これを引くことでグライダーの後縁を下げて方向や速度を操作する機構になっています。

パラグライダーはラム圧で翼の形を保っていることを除けば、他の航空機と似た構造であり、操作性が十分確保された滑空機:グライダーの一つと言えます。

飛翔性能と安全性のトレードオフ

航空機の飛翔性能の評価軸は用途によっても項目が変わってきます。今回はパラグライダーが効率よく遠くまで飛ぶことに限定します。

効率よく遠くに滑空で飛ぶためには、高度が沈下するのに対して、どれだけ前に進めるかで決まります。これを滑空比と言って、L/D(エル・バイ・ディ)などとも言われます。パラグライダーの滑空比は経験的に6~10程度です。滑空比が8と仮定すると、高度を100m沈下すると800m前に進むことができます。遠くまで届くパラグライダーを作るには滑空比を良くすれば良いことがわかります。

滑空比を良くするにはどうすればいいのか? については一応解答ががありまして、翼の縦横比、つまりアスペクト比を良くすれば滑空比はよくなります。細長い翼にすればするほど滑空比はよくなります。良くなる理由は翼端渦流(※2)が関係するのですがここでは割愛します。

鳥人間コンテストに出てくる機体の翼は細く長いものが多いのはこれが理由です。細く長く丈夫で軽い翼を制作することが大事なポイントであることは間違いないでしょう。

じゃ、パラグライダーのアスペクト比を高くすれば良いじゃん!というわけでもないのが難しい点。パラグライダーはラム圧で形状を保っていますから、ラム圧より強い外力がパラグライダーに掛かると潰れるという現象が起きます。パラグライダーのコンセプト上避けられない点です。つまり、パラグライダーは翼が潰れる前提の航空機😱なのです。こんな航空機は他にはないでしょう。

一般に翼が細く長くなると、対気速度が速くなります。そこに潰れが発生すると細く長い翼は潰れる長さも面積も大きく、更に対気速度も速いことから潰れた翼は大きな抵抗になります。この時、パラグライダーが大きくピッチアップ(※3)したり、残っている翼はそのままのスピードを維持するので急激な旋回、あるいはフラットスピン(※4)に入る可能性があります。こうなるとパイロットがパラグライダーをコントロールできていないので大変危険な状態です。

ここで、残っている翼をコントロールして急な動きを抑制し、潰れた翼の回復をしないといけません。残っている翼のエアインテークから空気を入れて、潰れているグライダー内のラム圧を上げるにしても、空気が入っているエアインテークから潰れている翼までの距離が長いため時間が掛かります。

つまり、飛んでいる時は良いけど潰れないようなコントロール、潰れたときに冷静に回復動作をできないと乗れない機体になってしまいます。

一方、アスペクト比が小さい丸っこいグライダーは滑空比は低くなりますが、潰れにくく、潰れてもすぐパラグライダー自体が回復をします。少々気流が悪くても機体が耐えてくるのでフライト操作に集中できます。

カテゴリーとか種類とか

そんなわけでパラグライダーは翼の潰れを含む異常状態からの回復のしやすさをベースにEN安全規格なるものがあり、安全性でクラスがA~D(CCCもある)に分けられています。もちろん、この安全性とアスペクト比、滑空比や対気速度はトレードオフの関係(※5)になる場合が多いです。

EN-A:潰れにくく潰れからの復帰が簡単で誤操作にも寛容

EN-B:潰れからの復帰が簡単で操縦も簡単

EN-C:乱気流や誤操作に反応する為、パイロットに対応が求められる

EN-D:乱気流や誤操作に激しくに反応する為、パイロットに高い対応が求められる

EN-CCC:D以上に面倒 飛翔性能優先の競技専用のパラグライダー

こうやって見るとEN-Aは初級機、エントリークラスでパラグライダーを始めた人が最初に手にする機体です。EN-Bは中級機で初級機からのステップアップで乗ることが多く、ヨーロッパの一般フライヤーさんにはこのクラスが最も多く売れていると聞いたことがあります。EN-C/Dは上級機で飛翔性能優先のセッティングなのでパイロットのスキルが必要なります。EN-CCCは車で例えたらF1カーの様なもので大会に参加する人が乗るクラスです。

因みに、同じクラスでもノーマルとハイエンドと細かく分けることがあり、よく聞くのはハイエンドBです。安全規格はEN-Bだけど飛翔性能は高めで一昔前のEN-Cレベルの性能が、あるいはEN-Cと遜色のない性能がある感じですかね。最近はハイエンドAとかも聞きます。これはパラグライダーメーカの努力の賜物で性能を確保しながら安全性を追求した結果だと思っています。

では、安全クラスとアスペクト比の関係ですが、2023年現在、こんな感じだと思います。

EN-A:5以下 4.3とか4.6とか

EN-B:6以下 5.5前後で最大で6という機体もある

EN-C/D:6以上 6.3とか6.9など

EN-CCC:7前後

アスペクト比が6を越えてくると操作は難しくなるイメージです。長細くなるのでグライダー自体がクネクネと動く感じが出てきます。

いかがだったでしょうか。パラグライダーの機体は他のスカイスポーツと異なり剛性が極めて低いことと、性能と安全性のトレードオフがあることがあることが分かってもらえたでしょうか。

まだまだパラグライダーな日々はつづきます。

【注釈】

※1:ラム圧

物体が動くことで受ける空気圧のこと。パラグライダーは滑空することでラム圧を保っている。飛行機の「ラムジェットエンジン」とかを思い浮かべた方は正解! ここで使われている「ラム」は同じ意味です。「ラム肉?」と思った方、それは羊。 なぜか「ダーリン、どういうことだっちゃ?(圧)」という言葉が出てきた人は・・・それは大変困りましたね。

※2:翼端渦流

パラグライダーに限らず翼の両端には翼端の下から外に回り込んで翼端の上に出る渦が出来ている。飛ぶ時には進行方向に対する抵抗になる。

※3:ピッチアップ

ブランコに乗っていると、前に飛び出して一定のところまで上がって、後ろに戻っていくが、前に行く時の状態をピッチアップという。パラグライダーを初めてから「アルプスの少女ハイジ」のオープニングのブランコのシーンは、今では怖くて見てられないし、雲の上に乗るなんて・・・ありえない。

※4:フラットスピン

水平方向にコマのように回ってしまうこと。グライダーを上から見て回転軸がグライダーの内側にある状態と理解している。

※5:安全性とアスペクト比、滑空比や対気速度はトレードオフの関係

先輩パイロットなどに話を聞くと、今のAやBクラスのパラグライダーの性能が昔の競技用パラグライダーと変わらないと聞いたことがあります。でも安全性能は現在のCクラス並みとか。パラグライダーの設計はコンピュータで図面を引くCADのレベルから、挙動をシミュレーションで解析する設計に変わってきていること、使える材料がより軽く丈夫になっていることなど、使える技術が大きく変わってきています。現在は安全性と性能の双方が底上げされているのが現状でしょう。