第12夜 建築家と構造家の間の議論|TOPIC5 金田さんと403architecture [dajiba]とのディスカッション

この記事は、よなよなzoom#12:構造家と建築家の間の議論(2020年11月13日)で、ディスカッションされたものを編集しています。

金田さんと403architecture [dajiba]とのディスカッション

ここからは403architecture [dajiba]との場合をお話ししたいと思います。

403architecture [dajiba]は3人で主宰する事務所ということもあって、僕に相談がある時点ですでに客観的な視点を持った議論を終えています。なので、僕としてはプロジェクトとの距離のとり方がまた難しい事例でもあります。

「こういう可能性がありそうですがどうですか。」と僕がいうと、3人から返答が用意されているわけです。

「それは検討しましたが、こういう理由で却下しました。」と。彼らとのやりとりいは、抽象的な議論から、より構造のディテールや部材の関係、サイズなど、「具体」の方に意識が持っていかれる感覚があります。最初の打ち合わせでは、様々な角度から議論し、その建築が目指しているものを浮き彫りにしていくようなやりとりをしていきます。

一番最初に実現した、「三展の天井」です。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

2004年に設計を一緒にしました。洋服屋さんと雑貨屋さんなどのお店が入っていて、吊り棚によって色々なものが天井から吊られます。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

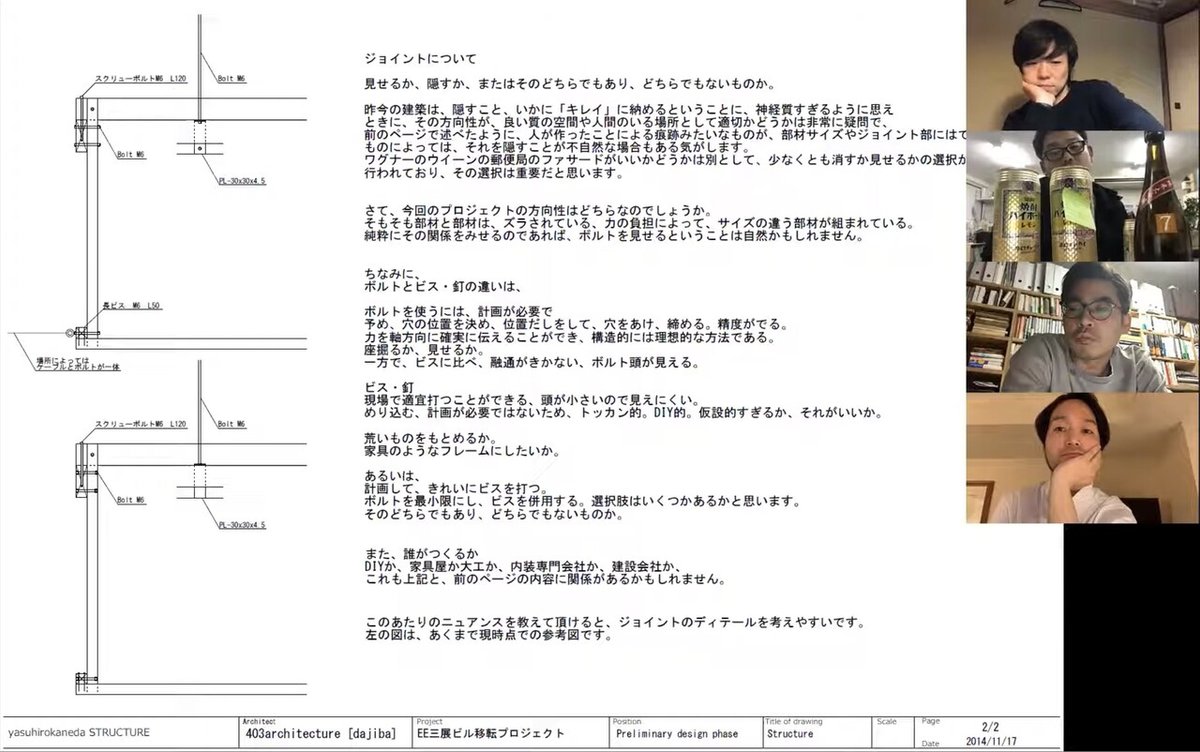

これが最初に僕の方から送ったダイアグラムと、毎回書くコメントです。構造的なことや建築のあり方など、多角的なコメントをつけ、3人の反応をみてみるということを毎回しています。

ここで僕が何を考えていたかというと、水平力や鉛直力に対してどのようにアプローチをしていくかということです。ご覧になってわかるように、吊り材と壁に地震力を流す引っ張り材とフレームがあります。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

フレームは最終的にボルト一本で回転するようになっています。なので、フレーム自体の構成はほとんど期待できないディテールにしています。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

この「天井」は、格子・吊材・壁からの引っ張り材の3つの要素で構成しています。設計を進めていくと、吊材の本数があまり増やせないことが分かってきました。そのため、既存躯体から吊られている部材に応力が集中し、断面が少し大きくなってしまいます。これに対して、どうにか小さくできないかと、試行錯誤をしました。3人からは鋼製アングルの案が提案されましたが、それを受けて、僕からは、全て30角でできている木材に合わせて30角の角パイプに揃えることを提案しました。負担しているものを大きく可視化させるのではなく、断面を合わせ、マテリアルを変えることで力をその中に押し込める感覚で、最終的に採用しました。

他にも、材が全てずれる関係なので、ボルトの打つ位置を予め決める必要があるとお話しました。平面、立面的に普通、ボルトは同じ位置に揃えてしまいますが、それをあえてずらすことで、部材同士がどのように関係しあうのかがはっきりしてくるということを言語化しました。

さきほど伝えたようにこれも価値付けの中の一つと思っています。

辻さん、彌田さん、橋本さん、何か少しコメントあれば。

辻:辻と申します。この引っ張り材のワイヤーと上部の同径角パイプというアイデアは僕らの中では出ていませんでした。僕らの議論がある程度客観化されているとのご指摘がありましたが、僕らの中もなかなか言葉にできない部分も多々あります。僕らの中には、プロジェクトの根幹でもある構造の検討に入る際、金田さんの考えを迎え入れる土台をちゃんと議論してつくっておこうという意識があります。なので、逆に金田さんに全体のコンセプトを決めてもらうみたいな瞬間もあります。他の二人はどうでしょうか。

彌田:この「天井」は一つの構築物で作っていくとかなり大きい構築物になり、現場に部材を搬入できないと大工と話していました。それを金田さんに伝えたときに、「1ユニットは東西で一列に並ぶボルト4本で吊り、ユニットを連結させることで構造的に強度をもたせる」というアイデアを出していただきました。そういった地元の作り手の話を受けて構造もディベロップしていったのが印象的でした。

あと、金田さんには、ちゃんと話さないと怒られそうという思い込みのようなものがあり、結果的に自分たちの議論の推進力となっているのかなとも思います。笑

橋本:橋本です。このプロジェクトに限った話ではないですが、金田さんに話を持っていくときには、何らかの構造的なアイデアの種がある状態まで所内で議論を進めている事が多いです。手ぶらでいくよりも、たたき台でもアイデアが合ったほうが、対話がより発展的になる印象を持っています。

金田:ありがとうございます。次のプロジェクトです。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

先ほどの「天井」では、既存の天井と壁に力を流すことができるということに着目し、引っ張り材と吊材という要素にそれぞれ分解したプロジェクトになっていたかと思いますが、こちらの改修では、人が寝られる1つの大きなボリュームを屋根スラブから吊るという計画で、通常、床に置くだけあれば問題のない簡単な構造体を吊ることで、浮遊感が出ています。

天井面からの自立したこの構造体は「階段」と名づけられていますが、屋根スラブとどう緊結していくか、水平力に対しての力にどう耐えるか、など議論をしていきました。水平力への抵抗は、床に乗っているだけの構造体と同様のシステムですが、上下逆転になるので、常に部材が引っ張られるという状態で、とても緊張があります。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

こちらは今年竣工したプロジェクトです。先程の二つと同じ系列ですが、これは地球に立って自立しているものです。同時に、力の流れをどうにか解釈できないかと、試みたプロジェクトです。計画の概要を説明したいのですが、彌田さん、助けてもらえますか。

彌田:敷地は広島県廿日市です。お施主さんは別に自分の家を持っています、実家が空いているということで猫好きなお施主さんが、猫と一緒に暮らすシェアハウス兼週末に自身で猫カフェを行う場所を作りたいという要望でした。画面の右に見えているブリッジの先には母屋があり、3人くらいが住めるシェアハウスになっています。週末には住人だけではなく他の人も使える場所としてこの離れがあるようなプロジェクトになっています。

金田:ありがとうございます。案をいただいたときの構成は完成物と大体一緒で、断面は90角で構成していき、木造で考えています、という段階で、相談を受けました。実際に検討していくと断面全て90角の木造だと屋根と柱が持たないので、ハイブリッドにしようというアイデアを出しました。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

基本的には4本の鉄骨柱が中央に立っています。それが屋根を支え、屋根から出ているブルーの鉛直材によってカゴ状のものを吊っているという構成です。これらの吊り材は座屈を無視できるので、引っ張りに抵抗できる2.3mmという薄いプレート採用しています。挟み込み、間が透けるので部材がないように見えますが概念的にはそこに力の軸があるという見方です。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

地震時は、ボルトを2本留めすることで回転を止めていく形です。①は揺れによってカゴ状の構造体に曲げが発生し、矢印の方向に屋根まで伝達します。②は①の力を片持ちの鉄骨角パイプに伝達する力です。最終的には③の地球からの片持ちで成立します。

最初にいただいた案からエレメントの構成は変わっていません。これを成立させるために「もたない箇所は、同断面で鉄骨に置換」「吊材は薄くできる」「曲げに抵抗をするために2本留めにする」「そこを渡している材は木でいい」など必要なあり方に対して解釈し、「価値付け」をしていったというプロジェクトです。

彌田:このプロジェクトでは工務店さんから一度S造のカゴ状でつくろうという提案がありました。僕としてはSにしても結局力の流れは変わらないと思い、金田さんに相談をしましたが、「構造の考え方が変わるけど良いのか」と問われ、改めて構造が単なる力の釣り合いを考えるものではなく、構成する部材を含めた建築としての“構造”を考えるものだと実感しました。結果として、案の方向性が一気に決まりましたね。

金田:ありがとうございます。次は代々木でやった改修の構造計画の話をしようと思います。橋本さん、簡単にプロジェクトの概要をお願いします。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

橋本:都内の比較的人通りのある道路に面した、細長い敷地に建つ木造住宅の改修です。若い夫婦が購入し、週末だけお店を開いてみたり、友人を招いたりといったことを行うため、通りに対して開放的なつくりが求められました。通りに近い一区画の床壁天井の一部を剥がし、「見込み」をつくって空間を押し広げる操作を行いました。

金田:ありがとうございます。403とやった初めての一棟改修のプロジェクトでした。僕が手を加えたのは1エレメントのみで、斜めの片筋交いを追加しただけです。もともとその部分に壁がなく何かしら補強しないといけないという不思議な状態でした。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

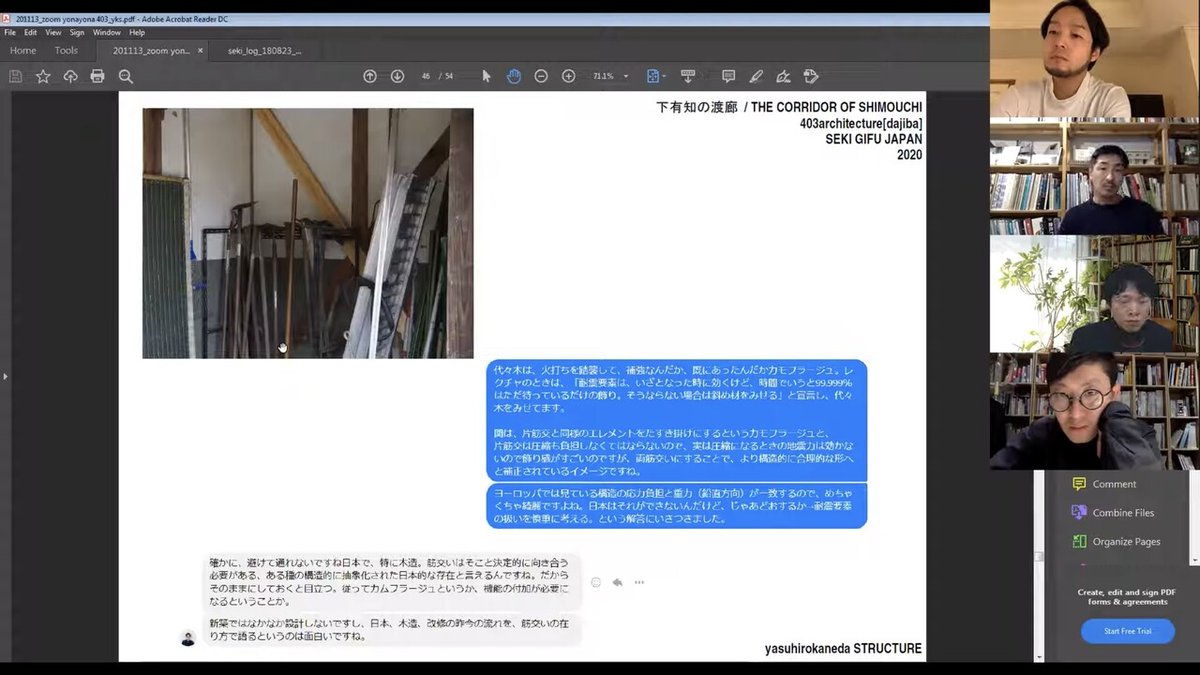

既存の火打ちのオマージュとして元々そこにあったかのように耐震補強しました。耐震補強というのは鉄骨ガチガチの補強で痛々しくなるか、細いコボットなどであたかも補強していないように見せる方法がよくみられると思います。それよりも自然とそこに存在できる補強方法の方がカモフラージュできるのではないかということで提案したのが、この片筋交いということです。

辻さん、続いてのプロジェクトについて、簡単に説明をお願いします。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

辻:滋賀県彦根市の琵琶湖沿いに建つ木造一戸建てを別荘兼ゲストハウスという形で改修するプロジェクトです。お施主さんは30代後半の夫婦です。増築を繰り返してきた履歴が特徴的な建物でした。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

戦後すぐに琵琶湖に対して平入りの一期が建ち、二期が湖側に片流れの平入りで、三期は一期の上に妻入りで覆いかぶさるように増築された状態でした。そこで僕らは劣化が激しかった二期を解体し、四期として、片流れ屋根を琵琶湖に対して妻入りでかけました。琵琶湖に対して平を妻向きに変えたこととしては、積もった雪を風が流してくれるということ、古い街道沿いで湖に対して妻入りが並ぶ集落の風景を参照したためです。

金田:ありがとうございます。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

最初、403の皆さんと三期がすごくユニークだよねという話をしました。それは一期に荷重をかけないよう柱が抱き合わされ自立しようとする意思が見えたからです。ただ、一箇所だけ柱がおちておらず、一期に荷重を掛けている箇所があったので、そこは「本来あるべき姿にすべき」だと判断し、今回の改修で柱を一本足すことを提案しています。後は四期をどのように一期と関係させていくかが重要でした。「自立するのであれば片持ちで成立しないといけない」「屋根が少しでも出るとジェネレーションが違う」などそれぞれ増築の時間のボリュームが自立しているようなことを意識して、四期の建ち方をお話ししていったというのを覚えています。

次のプロジェクトは岐阜県の関市です。これも辻さんお願いします。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

辻:これは岐阜県の関市の農家さんのプロジェクトです。母屋が写真では左手に、図面では下にあり、離れが2棟に分かれていました。離れの屋根は段上で、引いてみると三棟に見えることから、図面の右からA棟、B棟、C棟と呼んでいました。ABが同時期に、その後C棟が新しく納屋と離れという形で建てられました。その場所に、母屋に2世帯で住んでいた施主が移り住みたいということだったので、居住環境の整備と、農作業も許容できるような事務スペース兼リビングの土間を設けました。構造的にはABで一つ、Cで一つという分離した形ですが、機能的には、玄関をBの大きい土間から入っていきその間を構造的に両棟から独立させた渡り廊下で繋ぎ、一体で暮らせるように改変したプロジェクトです。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

金田:A・B棟とC棟のそれぞれで壁の補強が必要でした。代々木のプロジェクトの補強と似た感じで、既存の片筋交いがあったので、それを同じ断面のもので、両筋交いにすることで「既存」の一部になるように心がけました。10年くらい経って色が馴染み、補強した感のない存在になればという目標で提案しました。

また、小上がりや階段、連結部分などの小さなスケール物と建物が関わりあってくる場所を一個一個、丁寧に設計していきました。それぞれの力が実際どのようにかかるかを数値的に把握し、それに対して必要なボルトやねじ、接着剤などの接合材料を判断することで、掛かる力の大きさを可視化させるようにしています。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

辻さん達と竣工写真を見ながらチャットでお話ししたのは、

「それぞれのディテールを考えていく際、見合った耐力になるよう丁寧に設計していくことで、フラクタルな関係で部材同士が関係しているのではないか」

という話をしましたね。

最後に、今一緒に設計しているプロジェクトです。簡単に橋本さんプロジェクト概要、よろしいですか。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

橋本:これは浜松の住宅の計画です。クライアントは若い夫婦とお子さん一人です。このエリアは城下町だった古い街並みの名残があって、左に写っている町屋形式の建物に、クライアントの祖父母が住んでいます。新しい建物の計画は、それとは敷地が分かれている新築の計画ですが、既存の町家を拡張するように、一体として形式を考えているプロジェクトです。

金田:最初にいただいた模型で興味深かったのは、車停めのスペースを確保できるように配置された卍状に組まれた構造体です。それは上のボリュームを支える一つのメイン構造にもなっていました。

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

©︎yasuhirokaneda STRUCTURE

そのアイデアを受け、僕は今までの改修プロジェクトで試みてきた「ジェネレーション」を意識しつつ、ストーリーを組み立てました。

まず、卍フレーム(緑)のみで成立するのか検討します。すると地震力に対して上のボリュームを支える柱が足りませんでした。そこで最低限の操作でH鋼で組んだL型のフレーム(青)足して成立させ、かつ隣の母屋に行き来するための段差も解消させました。

次に、上に乗る必要なボリューム(赤)を支える耐震要素が必要たったのでそれを後から足しました。このプロジェクトでは、全体のシステムを余条件を整理しながら最初に大枠を決めるような一般的な方法はとらず、どちらかというと最も必要なもの・場所を成立させ、次に必要なもの、次に必要なものと、設計のプロセスが建築のエレメントに履歴として残ることで、それが可視化されていく事を提案しました。それを403の方から快く受け入れていただいて、議論した上で出来上がった形が今となります。

橋本:既存の建物は通り側だけ鉄骨で建て替えられていたり、その奥には古い形式の町屋や、波板が貼ってある小さな木造倉庫がバラバラと残っていて、構造形式も年代も異なるものが積み重ねられています。なので、新築もヴォリュームを分割したり、構造形式も一義的にせずに、その延長上につくれないかということを模索しています。ただ、一方で新築というフェーズであるからこそ計画できる、構造的な確かさについても可能性を感じています。やや特殊な卍フレームによって梁せいが大きくなり、それ自体がしっかりとした存在感を持つと同時に、フランジにデッキを落とし込むことでピロティと2階の断絶がずらされて、逆説的に上下のつながりを生むこともおもしろいと思っています。金田さんとの対話によって、建築自体のコンセプトが洗練されていくことは多いです。

金田:ありがとうございます。以上で僕の発表は終わりです。

(以下、ディスカッション)

廣岡:僕が一番衝撃的だったのが、階段の作品でした。これを構造家に依頼するのか、という驚きもありました。階段を見せてもらった時に、構造が考える余条件が変わったな、と思いました。既存建築物の中にも構造というものがあり、人の命をまもること以上の創造性を考えさせられました。

構造的にコンセプトを抽象化させる以上に、新築でありながら増築とも見えるようなものに驚きました。建築を個として扱うのではなく集合として扱っている表現からは、どこかアテネのような質感も感じました。

人類の経験を作る構造とは、まさにこういうものだな、と。今まで当たり前に構造と認識していたものが変わる瞬間のようなものを感じ、とても面白かったです。403は、色々な決定ポイントで、金田さんと話している中で思考が転換することが多いのでしょうか。

橋本:金田さんはいわゆる構造力学だけではなく、構造そのものが持っている意味から考え始めるので、常に抽象概念としての構造の議論があります。403内での議論はさまざまな実務的な実現のため、膨大な検討に溺れて方向性を見失っていることは少なくないわけですが、金田さんとの抽象的なレベルでの議論によって、目が冷めたように再検討が起こることは特徴的なことです。

工藤:403との仕事は緻密で繊細なことをやられている印象があります。403の面白さに魅力を感じている部分はあると思うのですが、建築家とどこまで向き合うか、など、何か考えていることはありますか?僕自身、建築家も構造家にもっともっと寄り添っていいのか、とも感じたんです。金田さんは怒ったりするんでしょうか。

金田:構造がないモノはないと思っています。例えば、webデザインでも構造の仕事として頼まれたとすれば、それは構造の仕事ですし、面白そうであればなんでも設計します。そこに電卓が必要とは限りません。力学的解釈が必要であれば電卓は必要ですが、ウェブデザインであったら必要はありません。そうすると、設計対象は無限にあります。

403は何が建築なのか、というよりも目の前のものに向き合い、真摯に設計するというスタイルです。それが最終的にモノとして現れるというプロセスを純粋に楽しんでいるような気がします。それを建築家がやるということに意味があるかは考えていないと思います。僕の感覚は、そう言った彼らの感覚に近いと思います。どこまでが構造か構造じゃないかことは気にしていません。

あとはそうですね。怒るとしたら、文脈だてて一緒に作り上げてきた方向性が、そうではない不純な動機でふらっと変わっていたら、そういうことに対して気分は悪くなりますね。笑。403との協働ではそう言ったことはありませんが。変わることはいいんですが、あの打合せの時間はなんだったのかなと思ってしまうので、ちゃんと説明はしてほしいな、とは思いますね。

廣岡:先日の建築討論で、403と長谷川さんの関係を拝見したのですが、403の創造性って、協働している方々との分かち難い関係性が影響しているようにも感じました。とても丁寧な検討と真摯な議論から、新しい構造の意味を見いだすことは、すごく新規性があるなぁ、とも。改めて403が面白い、という理由を再確認させていただいた会でした。

ーー

編集:中井勇気、佐藤布武(名城大学佐藤布武研究室)