医療と美術をつなぐ唯一無二の挑戦 ~ 未来の医療を変える医療アニメーションプロジェクト ~

1. 私の自己紹介

(1)美大卒業後に医学の世界へ

こんにちは、横山陽子です。

私は、美術大学を卒業後、テルモ株式会社で働いたのち、医学を学ぶことを決意し、国立大学の医学系への進学を目指しました。しかし、美術専攻から理系への転身がいかに困難であるかを、最初の1年半で痛感しました。

その後、進学の方法を改め、東京農工大学工学部生命工学科に3年次編入し、生物学の基礎を学びました。この経験を経て、念願だった筑波大学大学院に進学し、基礎医学の研究に取り組むことができました。大学院では、血液の発生に関する転写因子の研究に携わりました。

この道のりは決して平坦ではありませんでしたが、「医学の知識を学び直した美術出身者」という独自のバックグラウンドを築くことができました。

(2)美術と医学を融合する、唯一無二の事業

現在、私は「医療広告に特化したクリエイター」として活動しています。

私のキャリアは、「美術」と「医学」という異なる分野を融合し、挑戦を重ねるプロセスそのものです。

大学院での研究を通じて、「自分にしかできないこと」を見つけたいという思いに駆られ、その結果、「医療の専門知識をビジュアルでわかりやすく伝える」という使命にたどり着きました。

私が調べた限り、医学と美術の専門性を持つ人は数名いますが、その多くは医師が美術を学んだ方々です。そのため、彼らのアプローチは主に臨床向けに特化しています。

一方で、私のように「美術」をバックグラウンドに持ちながら、大学で医学を学び直した人は見当たりませんでした。

このユニークな視点から、私は「色彩やデザインの理論を活かして、一般向けに医療を見せる方法」を模索し、独自のアプローチを確立しています。

2. 美術から医学への挑戦と苦難

私は美術大学で油画を専攻し、現代美術を学んでいましたが、「社会にもっと役立つ知識を身につけたい」という思いから、生命科学や医学の世界に挑戦する決断をしました。

この決断は、私にとって非常に大きな挑戦であり、多くの困難を伴うものでした。

(1)医学の世界で感じた「知識の壁」

美術分野から医学分野へ進む道のりは想像以上に厳しいものでした。進学自体も困難でしたが、入学後の学びはさらに大変なものでした。専門的な知識を持つ研究者たちと同じ土俵で議論を深めるには、美術出身者の私にとって並外れた努力が必要でした。

講義の時間以外は図書館にこもり、膨大な資料を読み漁り、最前列で授業を聞いていました。しかし、どれだけ努力しても、研究一筋で進んできた人々には到底追いつけない現実を痛感しました。

特に大学院時代、私は赤血球の研究では、日本トップクラスの研究室に所属していました。そこでの毎週の抄読会や研究発表の準備は非常にハードで、なかなか研究についていけない日々が続きました。しかし、「この道に進むためにここまで頑張ってきた」という思いを支えに、必死に勉強し、なんとか食らいついていきました。

(2)私が見つけた「自分にしかできないこと」

そんな苦しい中でも、一つだけ私が輝けた瞬間がありました。それは、研究室の教授や仲間たちから「すごい!」と絶賛された、発表用スライドのイラスト制作です。

ある日、山本雅之教授(当時の研究室の教授、現在 東北大学 教授、東北メディカル・メガバンク機構 機構長)から依頼を受けて、発表用スライドに必要な医学イラストを制作しました。複雑な医学的概念を視覚的にわかりやすく表現したそのスライドは、教授や研究室の皆から大好評を得ました。

当時、私は高価なAdobeのデザインソフトを購入する余裕もなく、PowerPointだけでイラストを描き上げました。それでも、専門的な内容をわかりやすく伝える工夫を凝らした結果、予想を超える評価を得ることができたのです。

(3)美術と医学が融合した瞬間

この経験は、私にとって大きな転機となりました。

美術と医学、一見かけ離れた2つの分野。しかし私にとっては、この2つが見事に融合し、新しい可能性を生み出すものでした。美術の力を使えば、難解な医学の内容を誰もが理解できる形で伝えることができる。これこそが、「自分にしかできないこと」だと気づいた瞬間でした。

「自分の持つ美術の知識を活かして、医学の世界をもっとわかりやすく伝える役割を果たしたい」。この思いが、私のキャリアの原動力となり、以降の人生を大きく動かしていくことになります。

このように、困難な道のりを通して得た気づきが、私の事業の根幹を支えています。これが、現在の「医療と美術を融合させた活動」への道筋となったのです。

【参照記事】👇美大から医学への転身の詳細はこちら👇

3. 医療と美術を融合させた世界「Medic Art(メディック アート)」の誕生

(1)Medic Artの創設

2015年6月、私は「医療と美術の融合」をテーマに、医療に特化した広告制作事業を立ち上げました。この活動の中心にあるのが、医療素材サイト「Medic Art(メディック アート)」の運営です。

世の中にはイラスト素材サイトが数多く存在しますが、医療に特化した素材サイトは非常に限られており、日本国内では2つしかありません。

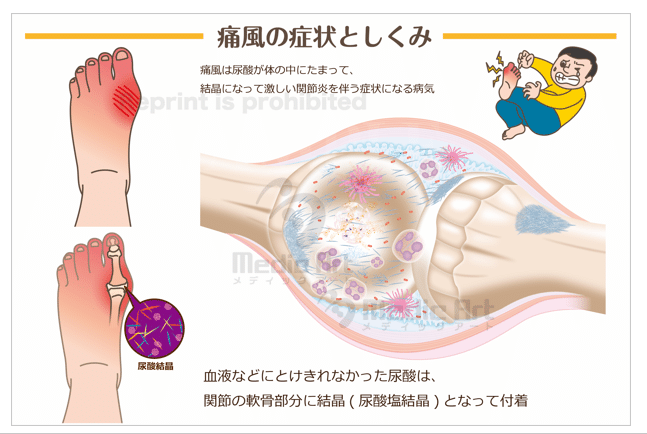

その中で「Medic Art」は、約2,000点の医療イラストを掲載し、国内外の医療機関や教育機関で広く活用されています。

医療機関の患者さん向けの説明用資材は、製薬メーカーが配布したものがほとんどで、これでは医療機関と患者さんとの距離も近くなりません。ですが、小さな医療機関ですと、サービスを良くしても診療報酬が定められているため(自費診療は除く)、自分のメッセージを患者さん向けに中々発信できないという課題がありました。

こちらの素材サイトを運用することで広告費を押さえ、小さなクリニックでも情報発信をしやすくなると考え、構築しました。

これらの素材は、教育用資料や患者説明ツールとして高い評価をいただいており、医療現場でのコミュニケーションを大きく支えています。

(2)ウェブ知識ゼロからの挑戦

私自身、当初ウェブ制作の知識がほとんどなかったため、「Medic Art」のサイト運営は試行錯誤の連続でした。約4回もシステムの作り直しを経て、現在の形にたどり着きました。

ユーザーフレンドリーなデザインと、医療現場で使いやすい機能を両立させるために、何度も改良を重ねてきました。

(3)具体的な事例と評価

「Medic Art」では、医療現場での具体的なニーズに応じた素材を提供しています。イラストだけでは使いにくいというお声はいただいていたので、説明用資材も豊富に取り揃えています。

① 画像検査の注意事項ポスター

検査技師が患者に口頭で説明していた注意事項を、イラストでわかりやすく一覧にまとめたポスターは、視覚的な補助ツールとして医療現場で高く評価されています。このような素材が医療施設に広く導入されることで、患者理解が向上し、説明の効率化につながります。

② 認知症の初期症状に関するイラスト記事

認知症の初期症状について、イラストを多用した記事を制作しました。難解な医療情報を親しみやすく伝えることで、早期発見や予防への意識向上に寄与しています。

▶ 【参照記事】 認知症の初期症状についての記事

(4)コロナ禍での新たな挑戦:『ツボかるた』の開発

コロナ禍では、広告の受注が激減するという厳しい状況に直面しました。その中で、医療情報を楽しみながら学べる新しい形を模索し、『ツボかるた』を開発しました。

この商品はテレビやラジオなどメディアに紹介され、多くの方々にご支持いただきました。

【BS 6ch】4/17(土)AM11時30分「最旬!トレンドサーチ」Ⅱ

— 最旬!トレンドサーチ (@saishunbs6ch) April 14, 2021

▽手軽に楽しくおウチで健康増進! #三田寺理紗 が「ツボかるた」に挑戦! ゲームで疲れた体をゲームで回復できるのか?!

ぜひご覧ください!https://t.co/C4bk8Xv0G5#最旬トレサー#BSTBS pic.twitter.com/pEEKcvf4fv

4. 医療アニメーション動画制作という新たな挑戦

(1) 医療素材サイトから始まる試行錯誤の挑戦

現在、私が注力しているのは、医療素材サイト「Medic Art」を活用しながら、「医療アニメーション動画」を試行錯誤しつつ制作するプロジェクトです。

医療アニメーションに着目した理由は、メディカルイラストレーションは、見た通りに描けばいいので、医療知識がないイラストレーターにでも制作可能です。しかし、医療アニメーションは専門性を理解した上でイラストを動かさねばいけないので、個人のクリエイターではほぼ不可能な領域。また、中々対応できる会社も少ないです。

その部分に独自の強みを感じたため、今後は医療アニメーションで勝負をすることにしました。

この活動の最終目標は、医療動画が充実したこれまでにないプラットフォームを完成させることです。

「Medic Art」に掲載された約2,000点以上の医療イラストを土台とし、生成AI技術を駆使して医療動画を充実させていきます。こうした動画は、医療現場や教育現場だけでなく、患者説明や一般向けの健康啓発にも活用できるため、幅広い用途で社会に貢献する可能性を秘めています。

(2)見えない世界を可視化する力を活かして

私は、東京農工大学で細胞培養を用いた研究、筑波大学大学院で遺伝子改変マウスを用いた研究に携わってきました。これらの経験を通じて、顕微鏡越しに「細胞レベル」の世界を観察し、その仕組みを深く理解してきました。また、大学院ではマウスを用いた「個体レベル」の研究にも取り組み、遺伝子や細胞が個体にどのような影響を及ぼすのかを表現する力も培いました。

このような「目に見えない世界を理解する力」と、美術大学で培った「視覚表現の力」を融合させることで、複雑な医学情報を誰にでもわかりやすく伝えることができる。それが、美術から医学の道へ転身した私ならではの強みだと考えています。

① 医療情報を「誰でも理解できる形」に

医学の世界に進んだ当初、私は専門用語や高度な知識の壁に何度もつまずきました。しかし、この経験があるからこそ、「医学的な難解さ」に寄り添い、それをわかりやすく噛み砕いて伝える必要性を強く感じました。

今では、専門用語を排除し、見ただけで誰もが理解できる形で医療情報を伝えることが、自分にしかできない使命だと確信しています。特に、患者の治療への理解を深め、不安を軽減するためには、直感的にわかりやすいビジュアル表現が欠かせません。

② 医療素材と生成AIで動画制作を効率化

「Medic Art」の医療素材を活用することで、動画制作の効率が大幅に向上します。具体的には、2枚のイラスト素材を生成AIでつなげ、動画を制作する技術を用いることで、短時間で高品質な医療アニメーション動画を作成可能です。

これにより、従来の動画制作に比べて以下のようなメリットが実現します:

迅速な制作:医療現場や患者のニーズに即応できる。

低コスト:従来よりも少ないリソースで制作が可能。

高品質:複雑な細胞の動きや治療過程を直感的に伝えるアニメーションを提供。

こうした動画は、患者が手術や治療の流れを直感的に理解できるだけでなく、医療従事者の説明を補完し、コミュニケーションの質を向上させることが期待されています。

私が見えない世界を可視化し、医療情報をより多くの人に届ける。この取り組みは、美術と医学の双方を深く学んできた私にしかできない挑戦です。

医療アニメーション動画を通じて、医療の現場と患者の距離をさらに縮めていきたいと考えています。

(3)動画素材への挑戦

現在は静止画のイラストが中心ですが、今後は動画素材の開発に注力します。生成AI技術を活用することで、これまでにない規模で以下のような動画を制作します:

正常図と病変図の比較動画

正常な細胞や組織と病変部位を比較し、病気の進行や治療効果を視覚的に説明します。細胞レベルのメカニズム動画

肌細胞の再生メカニズムやインプラントの設置過程をアニメーションで表現し、患者が治療後の結果を具体的にイメージできるようにします。患者向け親しみやすい動画

実際の写真ではグロテスクになりがちな病気の説明も、アニメーションを用いることで理解しやすく親しみやすい形で提供します。

生成AIの普及により、これまでAdobe After Effectsなどで膨大な時間を要していた動画制作が効率化され、医療情報を迅速に動画として提供する環境が整いつつあります。この技術革新により、医療アニメーション動画はさらに多くの医療現場や患者にとって不可欠なツールとなるでしょう。

施術説明も、このようにわかりやすくまとめることが可能。

体操やストレッチは、動かすことによって効果がでる部位を意識しながら動かす方が効果が出やすいと言われています。イラストをたくさん保持しているので、ターゲット部位を説明しながらの体操やストレッチの説明も可能。

以下の動画はAdobe After Effectsなどで膨大な時間を要していた動画。現在は画像2枚があれば簡単に制作可能に。

(4)医療動画プラットフォームの実現が解決する課題

患者の不安を軽減

病気や治療内容、手術の流れをアニメーションで視覚的に説明することで、患者が直感的に理解できるようにし、不安を軽減します。医療現場の効率化

医師やスタッフが行う説明を補完することで、業務の効率化を図り、患者とのコミュニケーションをより円滑にします。医療教育の充実

医療従事者向けに、学習効果を高める教育用動画を提供します。複雑な医学知識を視覚的に伝えることで、効率的な学習を可能にします。一般向け健康啓発

医療情報や予防知識を誰でも理解できる形で提供し、健康意識を高めます。

(5) プロジェクトの具体的な進め方

試行錯誤の段階

医療素材サイト「Medic Art」を活用し、まずは専門性が高い「細胞」や「インプラント治療」をテーマに、少数の医療動画を制作します。

これにより、ターゲット市場やニーズを把握し、動画の質や内容を改善していきます。生成AIを活用した効率化

患者個々の症状に応じたカスタマイズ動画を短期間で制作可能にするため、生成AI技術を導入します。これにより、治療説明や患者向け教育のコストを大幅に削減します。プラットフォームの拡張

試行錯誤を繰り返しながら、医療動画のラインナップを拡充し、医療従事者、患者、一般ユーザーが活用できる包括的な動画プラットフォームを構築します。

【参照記事】インプラント治療については、以下の記事をご覧ください。まずが自身に十分な知識がある領域から手掛けます。

(4)目指すプラットフォームの姿

このプロジェクトの最終目標は、以下の要素を備えたプラットフォームを完成させることです:

多様な医療動画のラインナップ

教育用から患者説明用、健康啓発用まで、さまざまな用途に応じた動画を提供。生成AIによるカスタマイズ性

患者の症状や治療内容に応じて動画をパーソナライズできる仕組み。多言語対応

日本国内だけでなく、海外の医療機関や医療ツーリズムにも対応可能な多言語対応。ユーザーフレンドリーな設計

医師、患者、教育機関が直感的に使えるインターフェースを実現。

5. この夢で実現したい未来

私の夢は、医療動画を通じて以下のような未来を実現することです:

誰もが医療情報を簡単に理解できる社会

専門的な医療知識を視覚的にわかりやすく伝えることで、患者が安心して治療を受けられる社会を目指します。医療現場でのコミュニケーション効率化

医師と患者の間の信頼関係を強化し、より円滑な医療提供を実現します。医療教育の新たなスタンダードの確立

医療動画プラットフォームを通じて、医療従事者の教育や研修を革新します。

6. 応援のお願い

このプロジェクトは、単なる動画制作を超え、医療情報を視覚で伝える新たなスタンダードを築く挑戦です。

「Medic Art」という既存の医療素材サイトを活用しながら、試行錯誤を重ねて理想的なプラットフォームを完成させるために、皆さまからの応援が必要です。

一緒に「医療をもっと身近に、わかりやすくする未来」を創りましょう。どうぞご支援よろしくお願いいたします!

投稿者:横山陽子(株式会社Medic Art 代表取締役)

HP:https://medic-art.com/

素材サイトURL: https://medicart.jp

医療系イラスト素材サイト 英語版:

https://medicart.jp/en/pages/home-english

#かなえたい夢 #推したい会社