Topic3: 日本人舞踊家 イトウミチオ

1929年1月28日(月)、サンフランシスコに訪れた日本人アーティスト、伊藤道郎舞踊団がスコティッシュ・ライト聖堂内の講堂で舞う姿をヨーコは鑑賞したようです。

伊藤道郎は19歳でドイツに渡り(1911年)、20歳のときにリトミック創始者エミール・ジャック=ダルクローズが開いたダルクローズ・インスティテュートに東洋人として初めて入学します。1917年には渡米し、各地を公演で巡業します。1929年にハリウッドでスタジオを開きますが、その手前でサンフランシスコに訪れた様子。

今回も日米新聞の記事を参照しながら、伊藤道郎のダンス・リサイタルがどのようなものだったか見ていきましょう。

1929年1月28日 イトウミチオ(伊藤道郎)舞踊団のリサイタル(於 スコティッシュ・ライト聖堂講堂)

https://hojishinbun.hoover.org/en/newspapers/jan19290123-01.1.8

日本の有名なバレエダンサーが1月28日に登場

有名な日本人舞踊家、伊藤道郎が、1月28日の夜、スコティッシュ・ライト・ホールで開催されるウォルフソン・コンサート・シリーズに自身の国際的な舞踊団とともに出演する。同団は、中国、アラビア、ビルマ、ジャワ、ポルトガル、インド、スペインといった国々の民族舞踊をフューチャーする。伊藤道郎のほか、ポーリン・コーナー、コハナ・イトウなど、数名の注目アーティストが出演する。演奏される音楽は、シューマン、チャイコフスキー、ラヴェル、ドビュッシーの最高傑作である。このウォルフソン・シリーズの他のアーティストには、ローランド・ヘイズ、レイナルド・ウェレンラス、アルバート・スポーディング、アレクサンダー・ブライロフスキー、レー・ルボシャッツ、ロンドン弦楽四重奏団、ニコライ・オルロフがいる。

https://hojishinbun.hoover.org/en/newspapers/jan19290127-01.1.8

舞踊家

伊藤道郎は、国際的に知られる日本の舞踊家である。月曜日の夜、自身の伝統的な舞踊団と共にスコティッシュ ・ライト講堂に登場し、オリエンタル解釈の作品シリーズを披露する。来週金曜日の夜も、多くの要望に応えて再演の予定。

著名な日本人ダンサーが東洋のパフォーマンスで地元のファンを魅了。金曜日にスコティッシュ・ライトで再演

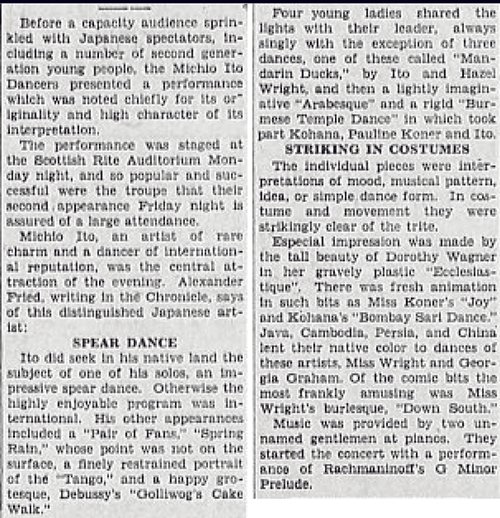

二世の若者を含む満席の日本人観客を前に、ダンサー伊藤道郎は独創性と演出の高潔さで特に注目されたパフォーマンスを披露した。月曜日の夜にスコティッシュ・ライトの講堂で上演され、舞踊団は大変な人気で大成功をおさめており、金曜日の夜の再公演にも大勢の観客が集まることが確実だ。稀有な魅力を持つアーティストであり、国際的な名声をもつダンサーである伊藤道雄は、この夜の目玉だった。クロニクル紙に寄稿したアレクサンダー・フリードは、この著名な日本人アーティストについて次のように述べている。

槍の踊り

伊藤は、ソロの1つである印象的な《槍の踊り》の題材に母国、日本を見出した。その他は国際色豊かな非常に楽しい演目だった。彼が出演した他の作品には、《双つ扇》、《春雨》(山田耕筰作曲)、見事に抑制された真影の《タンゴ》(アルベニス作曲)、そしてドビュッシーの楽しくグロテスクな《ゴリーウォーグのケークウォーク》などがあった。基本的には伊藤のソロ演目だったが、それぞれ4人の女性と踊った演目は、伊藤とヘイゼル・ライトによる《オシドリ》、そして軽やかに独創的な《アラベスク》と、コハナ、ポーリン・コーナー、伊藤が参加した厳格な動きの《ビルマの寺院の踊り》だった。

印象的な衣装

個々の作品は、空間、音楽パターン、アイディア、そしてシンプルなダンス形式の解釈であった。衣装と動きは、非常に洗練されていた。背の高い美人、ドロシー・ワグナーが、重々しいプラスチックの衣装を纏って《教会》を踊ったことは、特に印象的だった。コーナー嬢の《喜び》やコハナの《ボンベイ・サリー・ダンス》などの小品には、新鮮な活気があった。ライト嬢とジョージア・グラハム嬢のダンスには、ジャワ、カンボジア、ペルシャ、中国の色彩を帯びていた。喜劇的な小品の中で、率直に言って最も面白かったのは、ライト嬢のバーレスク《ダウン・サウス》だった。音楽は、記名のない二人の紳士によってピアノ伴奏された。コンサートは、ラフマニノフのト短調のプレリュードの演奏で始まった。

以上が1929年1月28日のイトウミチオ舞踊団の公演に関する日米新聞の記事(抜粋)です。

ウォルフソン・コンサート・シリーズ

公演の1週間前から新聞に取り上げられ、関心の高さが伺えます。ウォルフソン・コンサート・シリーズのプログラムの一つだったようですが、その他の出演アーティストを見ると、次の通り。

ローランド・ヘイズ(アフリカ系アメリカ人|テノール歌手・作曲家)

レイナルド・ウェレンラス(アメリカ人|バリトン歌手)

アルバート・スポールディング(アメリカ人|ヴァイオリニスト)

アレクサンダー・ブライロフスキー(ウクライナ系フランス人|ピアニスト)※後にアメリカに帰化

レア・ルボシュッツ(ロシア系アメリカ人|ヴァイオリニスト)

ロンドン弦楽四重奏団

ニコライ・オルロフ(ロシア人|ピアニスト)※後にイギリスに帰化

伊藤道郎は本シリーズにおける唯一の東洋人であり、モダニズムの影響を受けた日本人アーティストとして異色だったことでしょう。

作品"Ecclesiastique" 《教会》

評価が高かった演目"Ecclesiastique”《教会》について、どのようなものだったのか調べてみると、Tara Rodman氏の『Fantasies of Ito Michio』に次のような記述を見つけました。

ここで伊藤の作品の一つである《教会》について考えてみるとよいだろう。この作品はもともと1922年にニューヨークでチャイコフスキーの「アンダンテ・カンタービレ」に合わせた《楽しい風車》のために振り付けられ、1928年にカリフォルニアでロベルト・シューマンの曲に合わせて再振り付けされた。この作品では、伊藤のダルクローズをベースとした技法が存分に発揮されている。ステンドグラスの人物像を生き生きと表現したこのダンスは、いくつかの彼の基礎的なポーズを経て進行する。伊藤は、ドラマチックな感情を喚起させる感覚の中で、ポジションを基本としたダンス・テクニックが持つ、得てして紋切り型で定型的な性質を、流動的で感情的な作品に表現した。この人気作品は、ニューヨークで伊藤の「解釈的ダンサー」としての評判を確固たるものにした。つまり、伊藤は「オリエンタル・ダンス」の振付師であるだけでなく、やがて「モダン・ダンス」として認知されるジャンルで活動するアーティストでもあるのだ。

https://doi.org/10.3998/mpub.12781398

記事だと「重々しいプラスチックの衣装」と説明されていたものが、Tara Rodman氏の論考から「ステンドグラスの人物像」を表現していたものとわかります。背の高い女性を聖堂のステンドグラスに擬人化して、ドラマチックに流動的な動きをもって表現したということでしょうか。そこには抽象的なテーマも感じます。確かに非常に興味深い!見てみたい!

民族舞踊とモダニズム

ヨーコが鑑賞した伊藤道郎の舞台は、西洋、東洋の民族舞踊をラインナップしており、スペインの《タンゴ》、黒人ダンスの《ケークウォーク》、アラビアの《アラベスク》、ビルマ(ミャンマー)の《ビルマ寺院の踊り》、インドの《サリー・ダンス》、そして日本を巡りました。それはさながらダンスの万国博覧会のようなプログラムだったことでしょう。

それに加え、クロニクル紙でも評価された、《教会》のような、印象的な衣装美術とリトミック由来のドラマチックな動きを、モダニズムの潮流の中でダンスとして表現した作品が披露されました。

オリエンタルとエキゾチック

物心ついたときからアメリカで育ったヨーコの目に、伊藤道郎が表現するオリエンタル=東洋はどのように写ったのでしょうか。日記に「Japaneseノオトコハヒトツシカキテマセンデシタ」ともあるように、ヨーコ自身も含め、日本人という意識は強かったと思います。日本か、日本ではないか、オリエンタル全体は異国的(エキゾチック)なものとして捉えていたのではないかと考えます。それは、現在の日本人の意識と変わらないものですよね。

1929年2月1日(金)に伊藤道郎のダンス・リサイタル追加公演が行われますが、そちらはオール・オリエンタル・プログラムだったようです。その後、伊藤道郎はロサンゼルスに南下し、その地に居を定めることになります。

伊藤道郎についてのさらなる情報はMICHIO ITO FOUNDATIONによるThe Official Website of Michio Ito, the Dancer and Choreographerで追うことができます。

スコティッシュ・ライト聖堂

さて、会場であったスコティッシュ・ライト聖堂は、1909年にフリーメイソンのロッジとして建立されました。新古典主義、ボザール様式の石造建築でアーチの開口部や重厚な軒桁が印象的です。管理者が変わりながらも、建物は維持され、現在はコンサートホールとして利用されています。

ダンスをするか、みるか

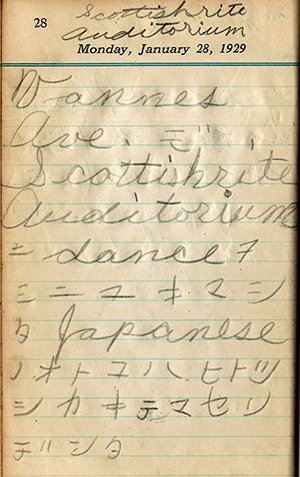

当初はこのページを、「danceをシニユキマシタ」と読んでいて、「地元の公民館で、(地元のコミュニティの人たちが集まって)フォークダンスみたいなことをしたんだけど、日本人の男の子は一人しか来てなかったよ、(他は日本人ではない子たちばかりだったよ)」ということなのかな、と考えていました。スコティッシュ・ライト聖堂について調べていると、その綺羅びやかさに、どうも様子が違うぞとなり、改めて邦字新聞の記事を調べていると、踊っていたのは伊藤道郎だと分かりました。つまり、日記の「シ」と「ミ」を読み違えており、正しくは「danceをミニユキマシタ」だったのです。「シ」と「ミ」では意味が全く違うので注意が必要ですね。

Vannes Ave.デScottish Rite Auditoriumニdanceヲミニユキマシタ Japaneseノオトコハヒトツシカキテマセンデシタ

— ヨーコの日記 Yoko's DIARY (@yokodiary1921) January 28, 2025

ヴァンス通りのスコティッシュ・ライト講堂にダンスを見に行きました。日本人の男性は一人しか来ていませんでした。https://t.co/1QtP2Hrfaf