デザイナーの頭の中には、何が浮かんでいるのか?言語思考デザイナーの考え

(前置き)

一口にデザイナーと言っても、「〇〇デザイナー」の〇〇は実にさまざまですね。グラフィックやWeb、ファッション、プロダクト(車や家電などの製品)、建築、インテリア、そしてUX(ユーザーエクスペリエンス;ユーザー体験)やUI(ユーザーインターフェース)だったりと。ここではあまり限定せずに行くつもりだけど、最終的にはわたしの話なので「UX/UIやWebあたりのデザイナー」の話になってしまうと思われます。

「デザイナーって、頭の中でも絵 描いてんだろ?」

・・と思っている人、結構いるんじゃないでしょうか。

デザイナーと一緒に仕事をする人も、そうでない人も。なんなら、デザイナー本人でさえも。たしかに、「デザイナー」と聞くと何かしら「絵」を描いてる人が想起されるのは頷ける。だから頭の中も絵でいっぱいなんだろ、と思われるのは至極自然なことだろう。

翻って、わたし自身。一応職業は「デザイナー」を名乗っているのだが。

わたしの頭の中には、全くと言っていいほど「絵」が浮かばない。

そのことを、これまでの人生で特段意識したことはなかった。ある一冊の本を読むまでは。。

「ビジュアル・シンカーの脳」を読んで

その「本」というのが、これである。かの有名な「ゆる言語学ラジオ」に感化されまくって先月、読んでみた。

本書によると、世の中にはざっくり「絵」で思考する人と、「言語」で思考する人とがいるらしい。

もう少し具体的に言うと、何かを思考する時に絵や図、抽象的なパターン?のような「視覚情報」を優位に用いる人(いわゆる「ビジュアル・シンカー」のこと。以下「視覚思考者」という)と、文章などの「言語」を優位に用いる人(以下「言語思考者」)とがいるそうで、実際のところは2つにパックリ分かれるというよりも両者の間はグラデーション的で、人は皆その線上のどこかに分布するらしい。(厳密には「視覚思考者」にも2つのグループがあるそうなのだが、それは一旦置いておこう。)

本の冒頭に、思考タイプが視覚優位なのか言語優位なのかを診断するちょっとしたテストがあったのでやってみたのだが、わたしはゴリゴリの言語思考者という結果だった。この本からは全体的に言語思考者をこき下ろさんとする意図を感じるのもあって(あ、個人の感想ですw)、なんとなくショックである。ちなみに、エンジニア上がりでプロダクトマネージャーをやってる夫をテストしてみたら、彼はかなりの視覚思考者だった・・!

デザイナーの多くは視覚思考者なのか

本書の中では、デザイナーには視覚思考者が多いとされている。頭の中で絵のまま・図のまま思考を展開し、言語を介さずに手を動かしながら創造する。逆に脳内の視覚的で非言語な世界を「言語化」するのには大変苦慮するのだという。

・・いや、待ってくれ。自称デザイナーのわたしはそんなこと、思ったことも感じたこともない。確かに「言語化」は簡単ではないと思うけど、それはアウトプットとして「綺麗な言葉」「伝わりやすい文章」に仕立て上げることに対する難しさだと思っていた。

職業・デザイナーの皆さん、どうですか?

「あなたは頭の中で、絵で考えてますか?」

これに深く頷くデザイナーが大半なのだとしたら、巷の「デザイナーあるある」談義にわたしが度々「??そんなことなくね??」となる理由に合点がいく。頭の中で絵を描かないデザイナーは少数派だったのかと。

言語思考デザイナーのアウトプットはどのように出てくるのか(わたしの場合)

では、言語思考者はデザイナーにあらず、なのか?そんなことはないだろう。ないと言ってくれ!言語思考者なりの理にかなったアプローチがあるのだ!という主張をしたい。(もちろん言葉でな。)

そこで、ほぼ「言語」で思考し、頭の中に「絵」が浮かばないわたしが、UIたる視覚的表現をどうやってアウトプットしているのだろう?を真面目に考えてみた。

(ここからはあくまでも仮説だし、だいぶ都合よく簡略化している。こう考えると辻褄が合うかもよ?という程度のお話。)

言語思考者の賑やかな脳内

わたしは何かを考えているとき、脳の中で誰かが喋っている。誰かって、誰や。わたしか?いやわたしじゃない気もする。複数人が会話とか問答をしていることもある。ここから先は便宜上、その「わたし頭の中に登場する人たち」を「脳内さん」と呼ぼう。ちなみに脳内さんが具体的な誰なのかはわからないが、その口調は自身の知り合いに似てる場合が多い気がする。

デザインワークで「思考」がメインになる、具体的に手を動かす前の「示された課題に対する解決策を考える」「おおまかな体験の流れや情報の構造を考える」段階、さらにその前の「事実から課題を抽出する」段階あたりで特にわたしの脳内は賑やかである。いろんな人格の脳内さんが登場して、なんか勝手に討論を始める。いわば脳内会議だ。

脳内会議に外界というホワイトボードを

もちろんだが到底、頭の中ではまとまらない。思考という脳内会議が盛り上がりすぎると、そもそもインプットされた情報が消えそうになる。そこで便利なのが、紙とペン・・!!

紙に、事実を書き出す。「事実」というと抽象的だけど、載せるべき情報だったり、必要な入力項目、実現すべき機能といった、「要件」もある。要するに、思考したところで変わらないモノ・コトを一旦、外界の一箇所にまとめて一望しようとしているのだ。

(ここでは分かりやすく紙とペンと言ったけど、もちろんマインドマップとかFigJamとかも使います。念の為。)

そうすると、脳内さんが皆そっちに注目する。さながらリアル会議でのホワイトボードのよう。

思考が図解されていく

全体が一望できると、その「事実」や「要件」の羅列をどう整理していくかが考えやすくなる。優先順位はどうするか、何と何をグループとみなすか、どこの導線を重視するか、といった議論が、脳内で活発に行われる。

「この情報、ここにいらなくない?」

「あ、このグループに一つ異質なのまじってるわ、どうしよう・・」

「キタ!こことここの導線あったらめっちゃ使いやすいかも!」

てな感じで。その間、紙の方に書き加えるのは矢印や四角形や線がメイン。まぁ、ちょっとしたキーワードや気づきを書くことはあるけど、脳内さんがしゃべった言葉をそのまま書き写すことは基本、しない。

やがて紙面はグチャグチャになり、脳内さんたちも混乱する。そうなったらその「グチャグチャ」をもう一度別のページに整理して書き直す。近いものは近くにまとめて。余計な情報は書かないように。矢印も綺麗に繋がるように。

そうこうしているうちに、なんとなくフローチャートのようなものだったり、画面のワイヤーフレームっぽいものが見えてくるのだ。これが、UIの原型になる。

しんどくて、一番重要なところ

「原型」が見えれば、それを下地とした具体的な視覚表現の検討に進むのだが、この「原型」が出てくるまでがなかなかにしんどい。

何がしんどいって、脳内さん達の熱い討論を完全に図解できないところだと思う。矢印一つ一つに、「本当はこういうケースも考えたんだよ、だけど色々忖度した結果、こっちの導線を優先することにしたんだ」みたいな感じでいちいち注釈をつけて回りたい気分になる。要はそのアウトプットに至った「理由」もちゃんと自分のなかで説明が成り立たないと、なんとも気持ち悪いのだ。

まぁ、このしんどさが、醍醐味なんだけどね。一番好きといってもいいくらいに(ドMか)。だけど真面目な話、しんどさを乗り越えて情報や要件を整理していくのが、デザインの仕事で一番重要なところでもあると思う。しんどくて重要だから、仕事として成り立つんだよ。

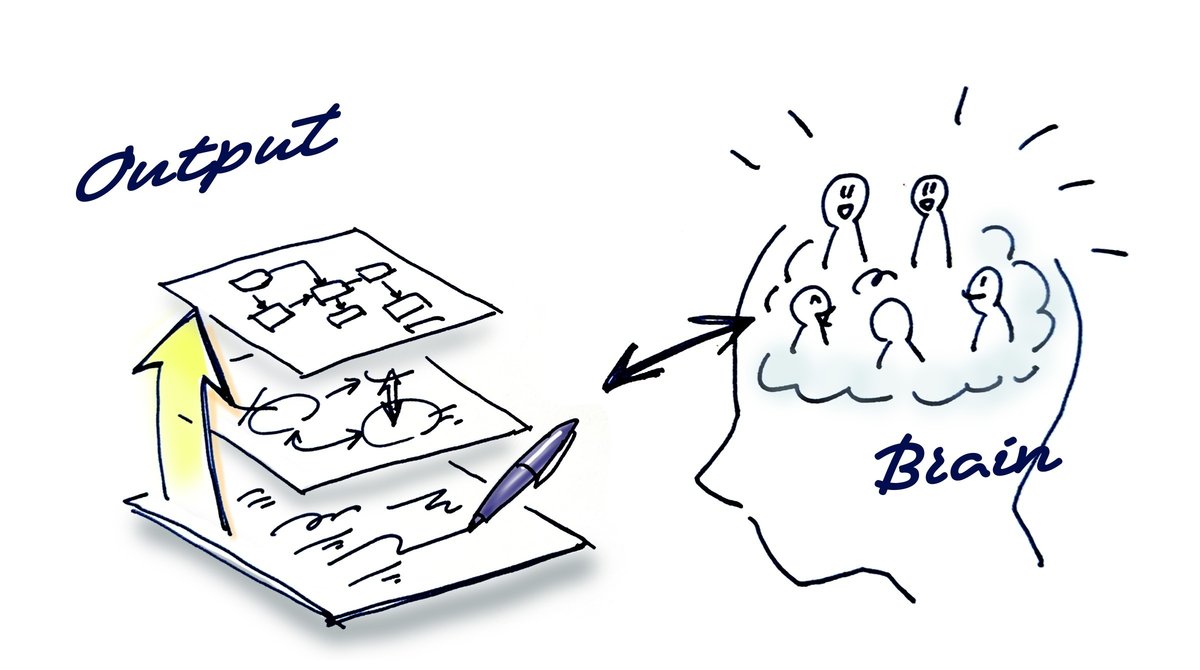

このプロセス自体を図解してみると

こんな感じ。脳内さんと、外界の紙とがインタラクションしながら少しずつ出来上がっていく感じ。最初の発想に絵はないけど、最後には絵っぽいものが出てくる。左側の絵は、界隈でよく知られたあの図に見えなくもない。

言葉での議論は脳内さんたちで散々やってるので、デザインの言語化というか「意図の説明」は正直チョロい。あえて「そこに意図はない」ことも自信満々に言える(おい)

話としては視覚表現のアウトプットまで全然至っていないのだけど、一旦この記事ではここまでにさせて。。端折ってしまった、「原型」にビジュアルのデザインを施す段階とか、コンポーネント設計においてはまた違う「思考とアウトプットのプロセス」があるような気もしている。

デザイナーもいろいろ、咲き乱れるの

逆に、視覚思考者のデザイナーさんたちは、アウトプットに至るまでにどんな過程を経ているのだろう。どんなところに「しんどみ(≒醍醐味)」を感じているのだろう。とてもとても興味深い。

同じデザイナーとて、思考の方法も違えば得意とするポイントも、いろいろなんだろうな。

誰しも、人を職業や立場などの対外的な肩書きだけで「こういう考え方をしてる人」「こういう風に仕事を進める人」と型に嵌めて捉えるのは、多かれ少なかれやってしまうと思う。

「デザイナーは頭の中ですでに絵ができてる」

「すぐに上手い絵を描けるのがデザイナーの強み」

「デザイナーのポートフォリオに説明はいらない、成果物の画像だけでいい」

みたいな話、見聞きしたこともあるし、自分で言ったこともある気がする。どれも一理あるとは思う。

けれど、そうじゃない人もいる。頭の中で絵を描かない、色々揃わないと絵にできない、言葉で説明を補った方が伝えやすい、言語優位で考えるデザイナーはわたし以外にもきっと沢山いるはずで、それなりに発揮できる強みを持ってるんじゃないかな。・・と、あの本をきっかけに思うようになった。

デザイナーと一緒に仕事をする人も、これから採用しようとする人も、デザイナー本人も。そのことに気づいていると、相互の関わり方や仕事のすすめ方・強みの生かし方など、いろいろなところで上手くいくんじゃないかしら・・なんてね。

少々無理矢理なまとめになってしまったけど、そんな感じで締めくくりたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

(蛇足)

ここまでくると変な話に思えるけど、わたしは絵を描くのがとても好き。そして当然、絵を描く前は頭の中にイメージがある。ただそれは、やはり言葉が先にあってこそ生成されるもの。あるいは「記憶」から引き出したもの。

・・そう、気づいたんだけど「記憶」に関してはわたしは結構、視覚情報に頼っている。「記憶する」「思い出す」のは、新しいものを「創造」「思考」するときとは違うのかしら。面白いわぁ。