酒米が「溶ける」「溶けない」ってどういうことなのかを徹底的に調べてみた。

1.夏の気温で米のデンプンの質が変わる。

日本酒造りにおいて原料となる米の品質や状態は特に重要だ。

なので酒造りが始まる季節になると

よく「今年の米は全然溶けない」とか

「今年は思ったより溶けるよ」なんて声を耳にする。

その年の気候によって米の出来が変わってくるからだ。

ではまず稲の説明からしていきましょうかね。

田植えをした稲にはまず成長して穂を出すという前半の「成長期」と

その穂に栄養分を溜め込む 後半の「登熟期」がある。

この登熟期に気温がどうだったかで

米のデンプンの質=アミロペクチンとアミロースの状態が変わる。

アミロペクチンとアミロースについては後ほどゆっくりとご説明するが

とにかく

登熟期である夏の気温が高かった⇒ 溶けにくい

登熟期である夏の気温が低かった⇒ 溶けやすい

と、まあ簡単にいうとこのような傾向があったりする。

米が「溶ける」とは

「デンプンがブドウ糖に分解されていく」ってことだよね?

だったら糖化酵素の力価の高い麹菌を使ったら済む話と違うの?

というのが私のド素人的 素朴な疑問。

結論。

違います。

ならば

どう違うのか、というのを色々と調べてまとめてみた。

同じ疑問を持った人(日常でそんなこと考えないかw)は読んでみてくださいませ。

デンプンがブドウ糖に分解される過程や

糖化酵素って何よ?って人もいるはずなので順を追って説明しましょう。

いったん麹菌の働きの説明を。

2.麹菌の働き

日本酒を造る工程において重要とされるのが

「一麹、二酛、三造り」などと昔からよくいわれてきたそうだが

まずは麹造りが最も重要で酒の品質を左右する。

麹は「麹菌」というカビの仲間を

蒸したお米に振りかけてできた米麹のこと。

お米に菌糸を伸ばして増殖したコウジカビたちは 何をするかというと

・米の中のデンプンを糖に分解する酵素をだす

・米の中のタンパク質をアミノ酸に分解する酵素をだす

という大きな役割を担っている。

お酒造りにおいて もうひとつ重要な微生物が「酵母」

酵母はタンクの中でどろどろになった醪(もろみ)の中でブドウ糖(グルコース)を食べてアルコールと二酸化炭素を出す。

そう。

酵母はお米の中のデンプンでは大きすぎて、

糖にしなければ食べられないのだ。

要は、お米のデンプンがブドウ糖まで分解されて

はじめてお酒が造れるということ。

下に簡単に図解すると

分子式「C₆H₁₂O₆」が

1つだけの単純な糖がブドウ糖

2つ繋がったものが麦芽糖(マルトース)

たくさん連結したものがデンプンとなる。

デンプンを細かく切ってブドウ糖に変えるのが、

麹菌が出す酵素なのだ。

だから麹菌が絶対に必要で、米のデンプンを糖に分解し 酵母がその糖を食べてアルコールを産生するという仕組み。まさに二人三脚ね。

さきほど「米の中のデンプンを糖に分解する酵素を出す」と書いたが

その酵素は2種類ある。

①αアミラーゼ(液化酵素)

デンプンを2~3個のグルコースの塊ごとに切っていく働き。

②グルコアミラーゼ(糖化酵素)

αアミラーゼが断片にしてくれた塊を端からひとつずつグルコースにしていく働き。

人間の唾液にもこれらの酵素が入っていて、デンプンを糖に分解するので 噛むと甘いと感じる。

そして身体のエネルギー源となる。実にうまくできていると感心してしまう。

これらの酵素を出してくれる麹菌。

中には「糖化酵素力価の高い」麹菌といって、

普通に米麹を作っただけで片っ端からジャンジャン切っていってグルコースを生成してくれるものもある。

だとしたら「今年は米が溶けにくい」という時に

こういった「糖化酵素力価の高い」麹菌を使ったら良いんじゃないの?

というのが私の素朴な疑問だった、

と話の始めに戻ったわけね。

もう一度いいます。

違います。

はい、さらに説明を続けよう。

次にデンプンの構造を説明する。

3.デンプンの構造

米は7割がデンプン、

あとの3割がタンパク質、ビタミン、ミネラル

で構成されている。

そしてデンプンは

アミロースとアミロペクチンの2種類が存在する。

アミロペクチンの形状は枝分かれして複雑。

炊いたり蒸したりすると粘り気が強く出る。

ちなみに糯米(もち米)は

アミロペクチン100%でアミロースがゼロ。

かなりモチモチ。

一方アミロースは直線状。(時にらせん状)

粘り気がなく、タイ米やインディカ米はこちらのアミロースの比率が高いからパラっとしている。

一般的なうるち米はアミロースが16~23%程度だ。

冒頭に

夏の登熟期が暑かった→溶けにくい米

夏の登熟期が涼しかった→溶けやすい米

という傾向があることは書いたが

高温で育った米と低温で育った米では

米の品種が同じであっても

アミロースとアミロペクチンの比率が変わることがわかった。(三重県工業研究所による調べ)

高温だとアミロースが短くなり、アミロペクチンの房が長くなっているのがおわかりいただけると思う。

上の図でわかるように、

気温が高かった時は

溶けやすいアミロースが減り

溶けにくいアミロペクチンの比率が増える

⇒ 溶けにくい

気温が低かった時は

溶けやすいアミロースが伸びて

溶けにくいアミロペクチンが短くなる

⇒ 溶けやすい

同じように栽培しても

気温だけでこのような差が出るのだ。

アミロペクチンが溶けにくい(分解されにくい)

と先ほどから書いているが どういう仕組みなのかを具体的に見てみよう。

ようやく話の核心にきたね。

アミロペクチンの枝分かれしている房。

この枝分かれの付け根部分や、

カーブしている部分は

酵素が簡単に切ることができないのだ。

(そのままでは分解できない)。

だから「糖化酵素の力価が高ければ溶けるよ」

ということではなくて

どんな酵素もこの形状のままでは働かないということ。

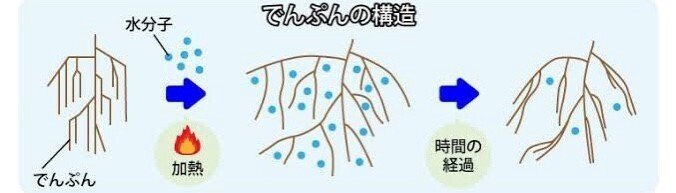

4.アルファ化(糊化)とベータ化(老化)

そこで蒸すという工程が重要となる。

お米を蒸すと(炊いても) 柔らかくなり、

粘りが出てくる。

これは米がアルファ化(糊化)しているということ。

アルファ化したデンプンは房の間に水分が入り込み

曲がっていた部分も伸びて

まっすぐなところが増える。

この状態でやっと

酵素が働きやすい環境になるのだ。

ただアルファ化した米はいつまでもそのままの状態を保てるわけではない。

アミロペクチンの房が長いほど

「老化」(β化)も早い。

老化、とは時間が経過するとカピカピに乾燥して固くなること。

老化すると米は再び溶けない状態になる。

「今年の米は溶けにくい」

という場合、米の水分量を調節し

米が蒸しあがってから麴菌を振りかけて米麹をつくる時間を素早く行う。

溶けにくい米は老化も早い。

上の図のように、老化すると房の枝はまたしぼんでしまい

酵素が働かない状態に戻る。

5.「溶けにくい」とは(まとめ)

「溶けにくい」とは

①デンプン中のアミロペクチンの比率が高い

(アミロースの比率が低い)

②アルファ化(糊化)している時間が短くベータ化(老化)しやすい

とまあこのような結果となったわけです。

このようなものが顕微鏡で確認できない時代からお酒造りは行われていたわけで。ほんとうに緻密で理にかなった工程が積み重ねられていることに驚くばかり。

日本酒ってすごい。

みんな大切に美味しくいただきましょうね。

今回も長い文章を読んでいただきありがとうございます。