皮膚の思考 - マーケティングの未来視点-

私が最近気になっているキーワードは「皮膚」です。

皮膚は、体表の脳と言われいます。赤ちゃんは視覚刺激よりも、胎児である7週目にして触覚刺激が五感の中で最初に作り上げるのだそうです。つまり皮膚はまさに目よりも先に"見ている"といえるでしょう。だから故、0番目の脳と言われているのです。

本日のnoteではそんな「皮膚」を捉えたセンスメイキング事例をいくつかご紹介してみようと思います。

事例1 "第二の皮膚"がコンセプトの無縫製ニット

2020年オリンピック・パラリンピックで、アシックスと共同製作されたボディウムジャケットを制作した「ソマルタ(SOMARTA)」のデザイナー廣川玉枝氏。彼女の代表作である"第二の皮膚"がコンセプトの無縫製ニット「スキンシリーズ」は、400年の歴史あるボローニャ大学の解剖学教室にある二体の像ペッラーティ(Spellati皮を剥がされた人)と全く似ています。

文字通り,皮膚を剥がされて筋肉や血管,骨が剥き出しになった姿は,この医学の殿堂で威厳ある輝きを放っていルトも言えるでしょう。同時に思い出

されるのは,レオナルドダヴィンチの革新的な解剖デザインであります。

事例2 ミケランジェロ 「最後の審判」

システィーナ礼拝堂の祭壇画にあるミケランジェロの「最後の審判」の中に彼の自画像と言われている姿があるのをご存じでしょうか?

自分の生皮を剥いで死にいたらしめるのに使われたナイフを片手に持ち、もう一方の手はだらりとした自分の皮を掴んでいる。

私は二度ほどこの作品を観る機会がありましたが、この抜け殻、この皮膚こそが魂そのものであり「皮膚=魂」、つまり人間の本質と捉えていたかのように感じました。今から500年以上前に彼はそのような思いを持って描いていたとは….感動するばかりです。

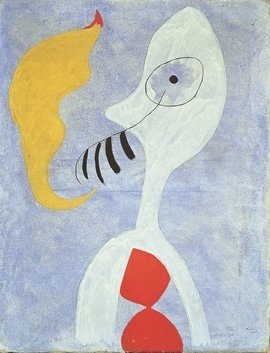

事例3 ジョアン・ミロの描き方

6月19日(日)に放映された「日曜美術館」をご覧になりましたか?

戦後、ピカソと並ぶ巨匠として日本で人気を誇ったジョアン・ミロ(1893-1983)はスペイン・カタルーニャ地方の画家ですが、日本を愛した画家として非常に有名で、日本でも多くのファンがいますね。

今回番組を観ながら着目したのは、ミロの描き方です。絵は好きながら、実はあまりデッサン力がなかったミロに対して、ミロの先生は"触感を通して描くこと"ことを薦め、独自の作風を完成させていったのだそうです。

『パイプを吸う男』(1925年/富山県美術館所蔵)は、日本の俳句にみられるような削ぎ落とす世界観に注力されており、

「触覚つまり皮膚で感じる絵画」「脳より先に感じる皮膚の絵画」

の代表的な作品の一つであると言えるかもしれません。

事例4 愛情ホルモンとスキンシップ

この春、ペットフードメーカーの依頼よって行なったエスノグラフィーで、都会でのペットを飼っているオーナー(飼い主)が最も幸せを感じる時は、”愛猫や愛犬が膝の上に来たとき”という言葉が多く聞かれ、この時に無上の幸福感を得られるお話しされていました。

脳科学者の中野信子氏は、VOGUEの対談記事の中で、次のように言及されています。

中野 触り心地の良さは想像する以上に重要で、愛情ホルモンとも称されるオキシトシンが分泌される契機にもなるんです。母親や養育者とのスキンシップが赤ちゃんにとって重要なのはそのためで、オキシトシンは成長ホルモンの役割も果たしているから、脳もオキシトシンが育てていると言えるし、免疫力や傷を癒す力にも影響しています。

事例5『皮膚、人間のすべてを語る - 万能の臓器と巡る10章』

著者であるモンティ・ライアン氏は、オックスフォード大学医学部の皮膚科医であり、タンザニアをはじめと世界的各地で調査や臨床に携わっきた経験を有する方です。まさに患者の心理とそれを取り巻く社会意識の把握を実際に体感していらっしゃる。この書物には、それらによって得た科学的知見と社会的な考察が重なっています。

第1章 マルチツールのような臓器

第2章 皮膚をめぐるサファリ

第3章 腸感覚

第4章 光に向かって

第5章 老化する皮膚

第6章 第1の感覚

第7章 心理的な皮膚

第8章 社会の皮膚

第9章 分け隔てる皮膚

第10章 魂の皮膚

私が今回、特に注目したのは皮膚が社会関係や人間精神と深く結びついていることでした。"第7章 心理的な皮膚」の中で著者が論じている「心→皮膚作用、皮膚→心の作用である。皮膚が、相互に相互作用している心と身体の曖昧な境界である」という指摘には,納得いくものです。

*蛇足となりますが、経営やマーケティングの学者の中には、残念なことに海外の文献を翻訳するだけで自らのフィールドワークなしで経営理論を説いていらっしゃるのが昨今見受けられます。これはとても残念なことでなりません。。自らが自分ゴトとして体感してきたものを説いている筆者の言葉に説得力があるのはその違いなのかもしれませんね。

まとめ

今回は、センスメイキングの中でも感知(scanning)からスタートして、五感全体を使って物事をよく感じながらありのままに観ることによって生まれてきた事例をご紹介してきました。「センスメイキング理論」というとちょっと難しく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回ご一緒してもらったようにそんな理論ができる前から、自然と行ってきていた先人たちも沢山いらっしゃるのです。

またこの感知の中には、人の気配を感じる、今から雨が降りそうだと感じるのは皮膚であるということもあるのだな、とぼんやりとでも感じていただけたのではないでしょうか。

もう少しだけお伝えしてみると、これら同様に企業も危険を察知するのは皮膚であり、食における味や匂いを感じのは,皮膚であるのかもしれません。

そうそう、もちろん聴覚刺激である"音を聴く"のも皮膚です。超高周波が、皮膚を通して脳に伝わるのであれば「皮膚」を理解することが,新しいマーケットを創造することに大きな力になるのではないのか、そんなことを妄想している昨今です。

ではまた次回。

(完)