🚑 地域の救急医療を守るために――真剣な議論が行われています 🚑

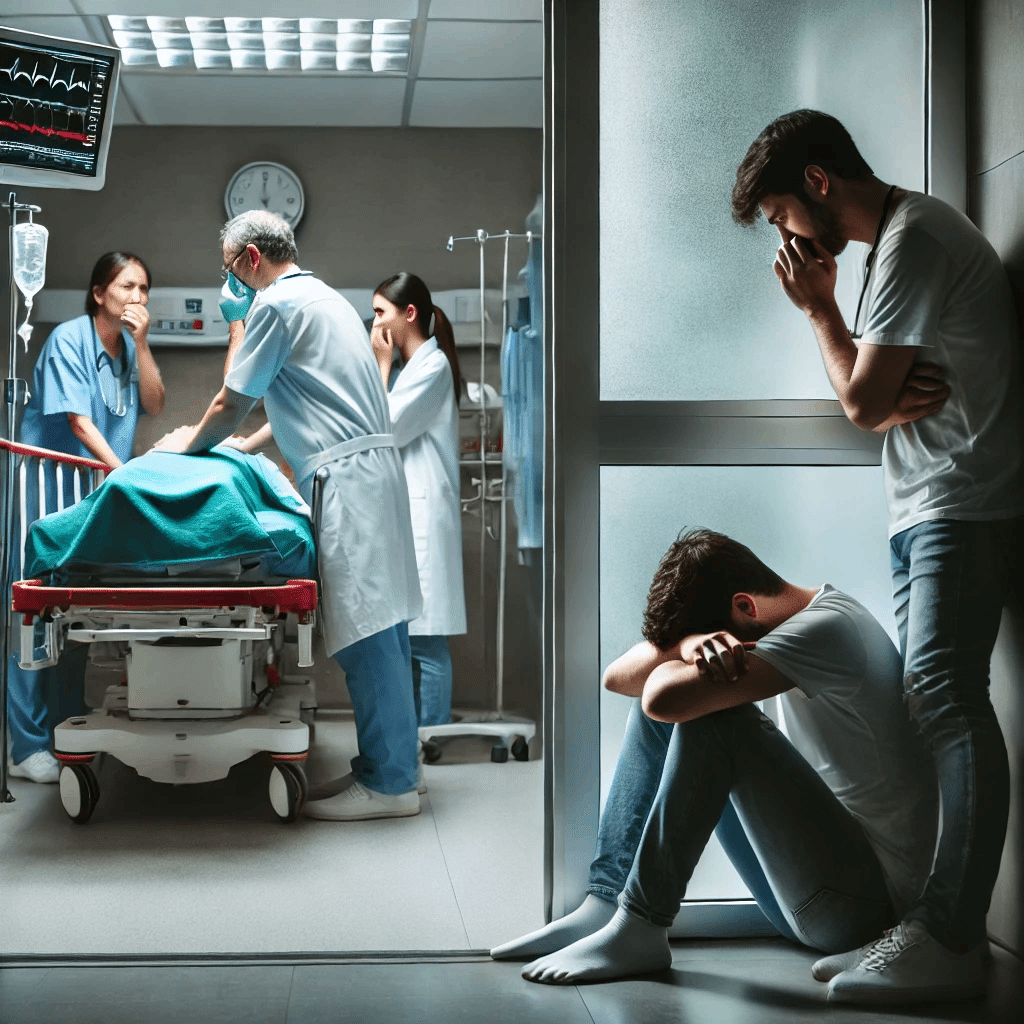

地域の高齢化・孤立化・貧困化が急速に進む中、救急医療の危機が静かに、しかし確実に迫っています。

「救急隊が現地から連絡を取っても 搬送先が見つからない」

「自宅での看取りを希望していたのに 最後の場面で何もわからない救急医が到着した」――

搬送困難や望まない搬送、"看取り搬送"の案件に、救急現場の皆さんが困っていることを

今年になって真摯に知りました。

今年度当院は、鳥取県医療政策課のワーキンググループに参加させて頂き、

「DNAR症例の救急医療体制をどう再構築するか」という避けて通れない課題について話し合い続けてきました。

救急車の出動件数は毎年増加し続けています。

一方で、救急隊や病院の人材・設備・病床は限られており、

「本当に救急治療が必要な人」に十分な対応ができなくなる危険が高まっています。

稼働率200%の救命センターで、一生懸命日夜働いて下さっているスタッフの方々がおられます。

「救急医療は無限ではない」――これが、今の医療現場が直面する現実です。

そもそも"DNAR"って何なのか、ご存じのかたが少ないのではないでしょうか。

DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)とは、

人生の最終段階=看取りを目前にした皆さんに対し、苦痛なく最期をまで生を全うして頂くため、

心肺蘇生を行わないという方針を、事前に患者さんとご家族、医療者が共有し合う取り決めです。

しかし、ここで強くお伝えしたいことは、

DNARは命を放棄するものではないし、DNARが緩和ケアの全てではない、ということです。

DNARの本当の目的は、最後の最後まで、患者さん本人の意思を尊重する姿勢をみんなで大切にすることです。

「望まない延命措置を避けたい」という患者さんの意思を大切にし、最期の時間を、自ら望んだ場所で、

穏やかに迎えたい――そう望まれる方のために在宅チームが話し合い、取り決める意向確認です。

心肺蘇生(心臓マッサージや気管へのチューブ挿入、人工呼吸器による強制的な換気)は、高齢者や終末期の患者さんにとっては、かえって強い苦痛をもたらし、その方の尊厳を傷つけることが常です。

一方で、本当に救命が可能な患者さんに対して、限られた救急医療リソースを集中させる――

これも、救急体制を守るために必要な方針の一つです。

DNARは「治療をしない」という意味ではなく、

その方の人生や最期の意思に寄り添った"その人らしい最善の医療を行う"ことを意味します。

まず患者さんと、そしてご家族と。チームで情報を共有する訪問看護師や療法士さん、薬剤師さん。そして介護職のみなさん。

市中で活動される救急隊のみなさん、そして行政、救急科、そのほか臓器専門科のスタッフのみなさん。

ひいては市民の皆様へ――救急医療を守るために考えてほしいことは、

救急車は「命を救う最後の砦」であり、「緊急性がある医学的状況下で 積極的に命を救うための活用するもの」、ということです。

「今傍らで見ていられない辛さを解決してほしい」時、「心身が弱ってしまった方の容態変化のために何ができるのかわからない」時は、まずは当院をはじめとしたかかりつけ医や訪問看護ステーションにご相談ください。

この街の救急の体制を考える時、もしもの時、それが年寄りゆく家族や、いつか老いる自分であった場合、日常の営みがどのようなケアであってほしいか、どのような在宅医療を提供してほしいかをおもわずにはいられません。

後悔しないために、人生の最期をどう迎えるのかを、ぜひ対象となる方と一緒になって、事前に話し合ってください。

地域医療は「私たち全員」で守るものです。

医療者、行政、そして市民の皆様が力を合わせて、救急医療の未来を支えていきましょう。

今日の話し合いは、来週のワーキンググループ会議に向けた打ち合わせでした。

今年度打ち出されるDNARプロトコルシステムは、地域の救急医療を未来につなぐための第一歩です。

私たち医療者は現場から声を上げ、行政と連携しながら、持続可能で公平な医療体制を築いていく決意です。

どうか、救急医療の課題に関心を持っていただき、共に考えていただければ、幸いです。

はるばる県庁からご来院くださいました。打ち合わせ後の愉しいひと時でした。