Inventor / ゼネバ機構

機械設計の参考書やCADのデモに良く出てくるゼネバ機構。仕組みをあまりよく理解していなかったので、Inventorでスクラッチから作ってみた。

チャレンジ

スケルトンを利用する

ダイナミックシミュレーションで、機構解析が出来る様にする

分割数のパラメータを変えると、その分割数のモデルに更新される

同様に、主要寸法をパラメータで定義し、パラメータの変更でモデルが更新出来る様にする。

分割数が変わっても、最小限の修正でダイナミックシミュレーションがそのまま実行できる事

モデル作成

スケルトン

ゼネバ機構のレイアウトは、意外と簡単なルールで作図出来ます。いろいろな解説がWEBに載っています。私は、以下のWEBの資料を参考にした。

Make Geneva Wheels of Any Size in a Easier Way

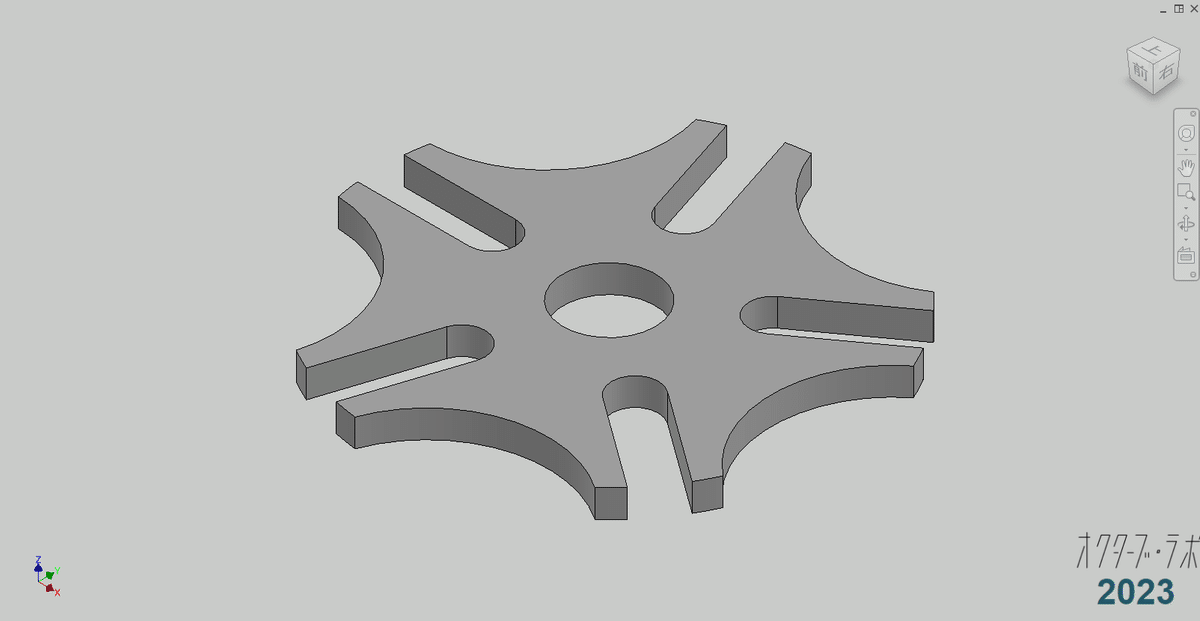

今回は、詳細設計までしませんが、それでも完成形のイメージを持ちながら作業をしないと、思わぬところで手が止まりがち。今回は以下の形をイメージしている。

パラメータ

主要寸法に名前を付けるのはもちろんですが、今回は、分割数(DivisionNumber) を基にスケッチが更新されるように注意したつもり。

Geneva Wheel

分割数分の溝をスケッチで作成してみたが、分割数を変更した時にスケッチが正しく更新されるようにするのが面倒そうだとわかったので、作戦を変更。溝の部分を配列フィーチャに含める方法とした。

アセンブリモデル

アセンブリモデル自体は難しくない。分割数を変えても正しく更新される。

ダイナミックシミュレーション

ダイナミックシミュレーションの設定は、結構面倒くさい。ダイナミックシミュレーションを起動した時点で、既存のアセンブリ拘束をダイナミックシミュレーション用の拘束(ジョイントと呼ぶ)に変換してくれるが、完全ではない。

自動的に変換されるのは便利だが、何故そのような設定になったかが謎だったりする。いろいろと試してみたが、簡単なモデル(LOD200くらい)の段階で、自身でジョイントを定義するのが良いと思う。

接触ジョイント

ゼネバ機構の間欠運動は、接触ジョイント(2D)の機能を使って定義する。具体的には、接触するモデルの2次元の閉じたエッジ(輪郭線)を指定する。Inventorのタッチ拘束だと面が連続していないといけないが、こちらは輪郭線が連続していれば良いので便利。

強制モーション

駆動側のジョイントのプロパティを開いて、自由度を編集します。初期条件、トルク、強制モーションの編集ができます。ここでは、毎秒1回転とします。

シミュレーションプレーヤー

シミュレーションプレーヤーを開いて、シミュレーションを実行します。3秒間を300コマに分割して都度、位置が計算されます。

出力グラフ

正しく(想定通りに)動くことが確認出来たら、出力グラフを使って、変位

・速度・加速度などの情報を取り出します。

出力グラフの時間軸と動きは同期されているので、グラフ上で任意の時間を選択すると、その時間でのモデルの状態が再現されます。

まとめ

うまく行かない時があったり、試行錯誤したりで時間が掛かったが、一応、完成した。ダイナミックシミュレーションは、ジョイントなどの設定・定義が難しいが、モデルが出来てしまえば、いろいろな条件でシミュレーションできるので便利というのがわかった。

なお、モデルを見たいという方は私宛連絡ください。

いいなと思ったら応援しよう!