【オススメ映画】社会問題への注意喚起と、それに対する民主主義的な解決を願う監督からのメッセージ〜現在のメキシコにおける『パラサイト』〜

みなさん、こんにちは。三上結香です。

またまた今回も、映画の話です。本もそうですが、映画も学びがあって面白いですね。今月はさまざまな映画を見る機会があって、有難いです。

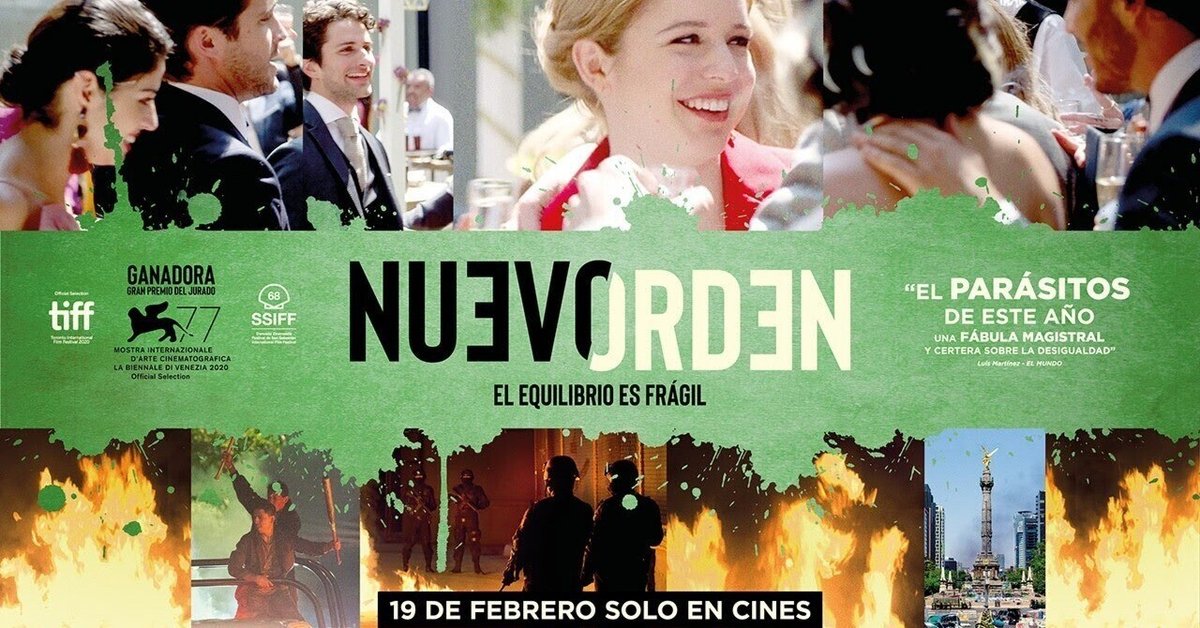

『ニューオーダー (Nuevo Orden)』(2020)

この映画を知ったきっかけは、Twitterです。映画プロデューサーである嶋村吉洋氏のTwitterで話題になっていました。

もう1回観ます❗️

— 嶋村吉洋/オリコン 大株主の映画プロデューサー・Yoshihiro Shimamura (@yoshi_shimamura) June 12, 2022

あっという間の86分でした❗️https://t.co/9rdxItuxbh

この映画は“警告”だ。市民の不平等を民主的手段で解決しようとせず、その声をただ封じ込めるだけならば、更なる混沌を招くことになる、というね。

ミシェル・フランコ監督#映画好きと繋がりたい

気になった理由は大きく2つ。

1つは、メキシコ映画だということ。私は親戚がメキシコ人なので、それだけで縁を感じてしまいました。(単純です。笑)実際、日本にいて、スペイン語で映画が放映されることはなかなかないので、嬉しかったのです。

もう1つは、リアルな社会課題が描かれているということです。私は大学時代は政治学科・国際関係コースだったこともあり、「こういった」社会課題にはどちらかというと敏感な方だと思います。流行病を経て、現在のメキシコがどのようになっているのかが知れると思ったのも動機になりました。

実際、ドキドキしながら行きましたが、とても学びがあったのでここにまとめておこうと思います。

リアルな社会問題が詰め込まれた結婚パーティー

この映画は、裕福な家庭の2人のカップルが自宅で結婚パーティーを開くところから始まります。最初に驚いたことが、冒頭の結婚パーティーの中に、メキシコで起きているあらゆる問題が詰まっていることでした。

セリフは少ないものの、貧富の差は明白ですし、富裕層内での癒着、お金のやり取り、コカインなど薬物との共存、子供に対する親の権力。途中、昔の使用人がお金を借りにきましたが、その際の対応もとてもリアルでした。

私が昔留学していたアルゼンチンでも、中流階級層の家にはパラグアイからの移民のお手伝いさんがいて、映画と同じように、家事は全てお手伝いさんにお願いしていました。Buenos Aires市内だとマンションが多かったものの、富裕層が住む地区とそうでない地区がくっきりはっきり分かれていました。市外だと一軒家が多く、それらの家は密集して地区が作られていて、その地区自体にガードマンがいて、入り口には踏切みたいな柵が付けられて入場制限がされていたのを覚えています。

クラブではいつもマリファナの匂いが充満していましたし、(合法でした※)それらはキオスクで気軽に買えるような状況でもありました。スリや強盗も日常茶飯事でしたが、警察すらお金を巻き上げる側で、市民から全く信用されていなかったです。暴動やデモが起きて、道が封鎖されることも「よくあること」。それがあまりにも日常だったので、民主主義といいながらも、市民が声をあげるベストな方法は暴動なのではないか、と思ってしまうほどでした。(ちなみに、私の卒論のテーマは、アルゼンチン市民の暴動やデモについてでした。懐かしい!)

もちろん、当時のアルゼンチンと今のメキシコは似て非なるものだと思いますが、映画を見ながら自分の体験が蘇ってきたので、映画が描く社会課題はとてもリアルに感じられました。

恐怖は「権力」ではなく、ただ受け入れる人々そのもの

幸せな結婚式からの地獄の始まり。この先はネタバレになってしまうので詳細は控えますが、今まで虐げられてきた貧しい人々が街のあちこちでデモ・反乱・暴動を起こしたため、裕福なカップル一族の生活は一変します。

私が一番印象に残っていることは、裕福なカップル一族や、新体制(ニュー・オーダー(Nuevo Orden)の制圧そのものではなく、それらの権力に従うしかない人々の様子でした。たとえ、生活費のために労働力をこき使われても、自分たちの住んでいる街が封鎖されても、自由に外を出歩けなくなっても、軍隊に囲まれ銃を向けられていても、歯向かえば殺されたとしても、誘拐されても、危害を加えられても、黙って従う人々です。

希望がないと、人はこうも簡単に自由を奪われていくのだ、ということを目の当たりにし、恐怖を感じました。

自分が生きられるかどうかは、自分の管理下にない状態。私は映画に感情移入をすることが多いのですが、今回、もし自分だったらどうするかを考えたとき、暴動が起きた後もその地で生活している人々と同じように、ただ現状を受け入れるだけになってしまうだろうことを容易に想像できてしまいました。

現在起こっている世界各地での戦争・紛争はもちろん、本監督が危惧しているような、流行病後に少しずつ歪みが出ている社会に対して、ただ自分の置かれている状況を受け入れるだけ。違和感に慣れ、日常となり、共通認識や常識となり、小さな声がかき消されるように「自然に」新体制に変わっていく様子を見て、本当に恐ろしいのは「権力」ではなく、それを受け入れられてしまう私たち、人々であることを考えさせられました。

ホラーの源はゾンビや幽霊ではなく、人間の欲である

映画を見た後に、この映画に関する記事をいくつか読みました。

Qué horror, de veras, qué horror, la película #NuevoOrden. Su director @Michelcine se revela como un privilegiado paranoico que no ha superado una infancia en la que imagino que dormía temeroso de ser atacado no por los vampiros ni los fantasmas, sino por el personal de servicio pic.twitter.com/MPUI3ohqzm

— Témoris Grecko (@temoris) September 23, 2021

「恐怖を感じる映画といえば、ゾンビや幽霊のような「幻想」ものが多かった今までに対して、この映画は「人」が恐怖の源として描かれているので尚更怖い。」という意見が多かったです。冒頭の、人の嫌な部分に始まり、(この記事では触れませんでしたが)誘拐された人々に対する扱い、ありとあらゆる手を使って制圧していく権力者たち、権力と権力のぶつかり合い。。。リアルで生々しい私たち人間の欲望がさまざまな形で描かれていました。その立場に置かれたら、誰でもそうなってしまうのではないかと感じるからこそ、この映画はリアルであり、ホラー映画でもあるなと思いました。

自分の欲望から暴力をふるう側にもなり、柔軟に受け入れられる特性から、暴力をふるわれる側にもなる可能性がある。

人が集まり集団となり、集団が集まり社会となる。

社会を変えるには、社会を形成している私たち一人ひとりが、いかなる時も健全に欲求充足をすることを大事にしようと改めて感じた次第です。

まとめ

映画を見終わったとき、決して後味のいいものではなかったのですが、実は、特に感想がありませんでした。

うまく表現できるかわかりませんが、映画で起こる出来事に対して、「うん、そうだよね。そうそう。」と思うことばかり。フィクション映画にも関わらず、驚くことすらないくらい、自然にリアルに、現代社会の問題点が描かれていたのだと思います。

「この映画は、地獄のようなメキシコの姿を描いているが、それは現実とそう変わらないものだ。社会的・経済的格差はどんどん広がり、不安定な状態が長く続いている。この国(メキシコ)そして世界が同じような状況に直面するのは、決して初めてのことではない。腐敗した政府は、声を上げる市民たちをいつだって暴力でねじ伏せてきた。この映画は“警告”だ。市民の不平等を民主的手段で解決しようとせず、その声をただ封じ込めるだけならば、更なる混沌を招くことになる、というね。」

恐怖、ホラー、などと表現しましたが、実際に感じたことは、誰にでも、どの社会にでも、起こりうる可能性がある、ということで、だからこそ、目が離せませんでした。

ちなみに、映画で恐怖を表現されている「緑」と、暴力による血を表す「赤」は、メキシコの国旗の色そのものです。監督はこのように色を使って、メキシコ社会を表現しようとしたという記事も読みました。

日本では、恐怖の「緑」が日の丸に映し出されることがないことを祈って、この記事を終えたいと思います。

いつも最後までお読みいただきありがとうございます。