【ウェビナーログ】オフィスが向かう未来とは~ハイブリッドワーク時代のオフィス戦略を考える

2022年9月7日配信の月刊総務ウェビナーのログ記事です。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、多くの企業は応急処置的にリモートワークを導入したが、リモートワークへの対応がある程度落ち着いた今、本格的に新しい働き方へシフトチェンジする動きが出てきた。オンラインとオフラインのハイブリッドな働き方は定着してきたが、この不安定な状況において生産性を落とさず事業を継続させるためには、どのような労働環境を設計すべきだろうか。NTTをはじめとする企業の取り組みを参考にしながら、働き方の変化と新たな課題、オフィスの在り方を考えてみよう。

事例から占う、今後のハイブリッドなオフィス戦略とは

「人が行きたくなるオフィス」の3つの条件

『月刊総務』代表/戦略総務研究所 所長 豊田 健一氏(以下、豊田)

豊田:日経に、日経ニューオフィス賞表彰のキーワード「引き寄せられる空間に」が書いてありますね。

いわゆるオフィスの専門家の方々がどういうように今回のキーワードを捉えているかというところでございますけれども、22年はですね、人が行きたくなるオフィスがキーワードとして浮上しています。

要は行く意味は何かを考えて空間作りに取り組む傾向が強まった。

ですから何のためにこのオフィスがあるのか、何のためにこの空間があるのか、いわゆる意味ですね、これが非常に重要だということです。

その条件として3つありまして、まずは居心地のいい環境ですね。

新しい知識に出会うことができるとか、あるいは様々な体験ができるとか含めて居心地のいい環境になってるかどうかというところでございます。

もう一つがセレンディピティでして、自ら成長できるというインセンティブとして、行きたくなる。つまりは偶然にいろんな知識出会うということですので、偶発性の出会いという、オンラインだとなかなかできませんので、そういった、セレンディピティが重要だということですね。

もうひとつはですね、これまでタブーだった隣りでガヤガヤやってるような、漏れるような空間に刺激を求めていくということです。

要は昔はシーンとしたオフィスを含めて静寂性を重視していたのが今はワイガヤ、つまりはコラボレーションとか集団でするお仕事ということが重視されると思いますので、やっぱりワイガヤ、喋る、ということかなと思います。

いわゆるオンラインですと視覚聴覚だけですが、五感を通じてコミュニケーションが取れるコミュニケーションの活性化ができるというところ、これがオフィスのあり方として意味として重要だというふうに捉えております。

最後、1点あるのはですね、オフィスユーザーでは従業員にオフィス作りに参画してもらう取り組みが定着してきているということです。

要は設計から、作り込む段階で従業員さんに参加してもらうということをすればそういった場に対して、愛着を持ってもらえる。

そういうことにより自然と人が来たくなるという、引き寄せられる空間、行きたくなるオフィスになる、というふうに書いてあります。

ですので今回はこのオンラインが定着したハイブリッドワークになった中で、いかに引き寄せられる空間にすべきか、行きたくなるオフィスを作るかというところが今回の日経ニューオフィス賞の、大きなテーマ、着眼点だったというところですね。

オフィス戦略で問われるもの

豊田:オフィス戦略や働く場、働き方を支えるということで、今回受賞した企業にもあるんですけど、三井デザインテックさんの社長とこの前、月刊総務で担当特集ヒーローインタビューで取材しましたけども、いわゆるオフィスを作るプロとしても、どういう考えでオフィスを作ってるかっていうのはまず、そもそもどういう会社でありたいかというところで、どういう働き方をすれば会社としてありたい姿が実現できるかとおっしゃっています。

その働き方を実現するためにはどういうようなワークプレイスが必要かということですが、場ありきではなく、どういうような会社にしたいのか、どういうような働き方を実現したいのかというところがベースにあって、場ができているんだということを考えましょう、というのが大きな目的なのかなと思います。

じゃあ一方でこの働き方は何によって変化するのかということを考えるとですね、当然ながらどういう会社にしたいのかというのは経営方針そのものになります。

あとやっぱり技術的な進化、社会の動向を経済・政治・環境を含めて、ある意味、生き方とか、個人がどういうような価値観を持ってるかということを深掘っていくとそこまで到達する部分はあるのかなとは思ってます。

いずれにしろこの働き方は何によって変化するのかというのをどうやって総務として察知するか?予兆、変化を先に捉えるかということが重要です。

現場から言われたり、あるいはトップから言われる前に、そういった変化を察知をして、どうやって先回りするかというのが、オフィスの戦略総務的な動きに必要だと思っております。

オフィス戦略の課題

豊田:今いろいろ新聞報道を見ますと、戦略が変幻自在というか、行ったり来たりって言うんですかね。コロナ禍が始まってから、最初は、命の危険もありましたので強制的な在宅勤務から、原則テレワークみたいなことが始まりましてですね。

でちょっとコロナの第5波が終わってですね、しばらくはもう大丈夫だろうということから、原則出社に舵を切って、そしてまた第6波第7波が来て出社率を抑えるということで、この原則何々が行ったり来たりしているということでございます。

これ行ったり来たりしてるままでいいのかなというところもあってですね。今後このVUCA時代ですので、何が起こるかわからない、コロナもさることながら、新しい感染症あるいはいろんなリスクが生じてきた時にこの原則何々というのが行ったり言ったりするべきなのかと。

だから本来的には、原則多様な選択肢から各自が判断する、あるいは各チームで判断するのが原則であって、会社総務がですね、原則どっちせいみたいな話じゃないんじゃないのかなということです。

自律的に判断する、各自がいろんな選択肢から、さらには自走をする組織としてチームとして、原則多様な選択肢から各自判断が原則なんじゃなかろうかなとは思っております。

一方で、言葉として今盛んに人事系で出てきてますけどもDEIですね。Diversity、Equity、Inclusion、いわゆる多様性と、公平性、包括性というところ、この実現ということになりますと、これ原則何々じゃやっぱり通用しない世界になると思うんですね。

ダイバーシティ、いろんな人が多様にいますよね。価値観も含めて、生き方も含めて。エクイティでいけばやっぱり各自の違いをですね、ちゃんと認めましょうということです。

公平に扱いましょう、平等ではないですね、公平に扱うと。ですから各自どういうような状況かみたいなところをしっかり認識しましょうねと。インクルージョンそれを認め合いましょうねということですので、周りに画一的にどうこうというところでは全然違うわけですから、やっぱり個別最適ですね。

各自が色々選べるような最大限の選択肢の提供というものがこのDEIという流れにおいても、必要ですというのが現実策。どっち、みたいなことを言ったりしたりというようなのは、ちょっとどうなのかなというようなところがあります。そういうことも含めてオフィスをどう作りましょうかということになるのかなとは思います。

ハイブリッドで制約がなくなった

豊田:ハイブリッドでございますけれども、結局まあ制約が無くなったと。今までは オフィスにおいて9時から17時みんな来てねっていうところからですね、

時間はもうフレックスでいつでもいいよ、でもオフィスでね、とか。あるいはどこでもいいですよでも9時から17時で、みたいなところから、今回はどこでもいつでもというところでもう自由に選べるということです。

これの目的はですね、別に自由に働かせるということが目的ではなくて

生産性の向上とかですね、従業員の満足度を上げるとかというところなんでしょうが、いずれにしろ、この2年間コロナ禍を経てウェルビーイングとかで従業員の柔軟性がもう皆さん慣れてきてますし、こういったものないとなかなか採用にもこと困るということです。

どこでもいつでもという多様な選択肢ですね。ですからサイボウズさんが100人いれば100通りということで働き方改革の前からやってまして、最初はすごいことやるなというふうに思ったんですけども、今考えれば100人いれば100通り、個別最適、多様な選択肢から選ぶというのも、本当に先進的な動きだったのかな、と今改めて思うところです。

場、ありきではない

豊田:その結果、もういろんなとこで働けますねということで、センターオフィスがあればサテライトオフィスもあれば、デジタル空間も出てきたということで、サードプレス、ノマドもあればワーケーションも。いろんな形の多様性が出てきているということです。

第2部ではこういう働く場と多様性についてまた詳しくお話がありますけれども、結局、Where、どこで働きますかというとこではなくて、なんでそこで働くのかと。

やっぱり働き方を支えるのが場でありますし働き方も何かを目指すために、成果を出すための働き方で、それを支える働く場ということですので、ワーカーとしても、選ぶ基準としてはなぜそこで働くのかと。Whyですね。

逆に言うと、総務もなぜそれが用意したのか、ここではどういうようなことをどういうような成果を上げるために用意したんですよというようなストーリーがないと。場ありきではないということですね。

どこで働く、ではないと。何をしたいから結果そこだったねというような形の選択肢の提供ということになるのかなと思います。

Dropboxのバーチャル・ファーストな働き方

豊田:今回Dropboxさんを取材しまして、バーチャルファーストというコンセプトを持って働く働き方を定義をしていろんな取り組みをしておりますので、かいつまんで今回ご紹介します。

バーチャルファーストですが、Dropboxさんですね、2020年10月からバーチャルファーストを発表して、翌年21年の4月からバーチャルファーストを公開したということで。

コンセプト的に、仕事のあり方を全面的に見直し、いわゆる働く場を見直したんじゃないですね。仕事のあり方をまず見直して、社員が最善の状態、ウェルビーイングですね。最も成果が上げられる場なのか、本業に特化できるのか、最善の状態で最高の成果が上げられるようにするということを目的として。

バーチャルファーストをやる中で、特に人と人とのつながり、バーチャルですから雑談ができないとかいろんな制約がある中で、人とのつながり、あるいは働き方の柔軟性、ワークライフバランスこれをいかに保つかということを大切にしながらリモートワークと対面でいいとこどりですね。

どっちかじゃないですね、やっぱりどっちもいいところがありますから。いいとこどりということが非常に重要かなと思いますけども、こういった考え方のもと始めたということでございます。

じゃあ何をしたかということですけれども、バーチャルファースト、バーチャルが先ということで。

基本は非同期ですね。動機と非同期の使い分け。同期というのは時間を合わせる。会議の同じ場にいるとか、オンラインの会議あるいは電話で、時間が一緒、その場でしゃべる。

非同期はメールで流し、チャットで送っておく、文章を作った後で読んでもらう。基本は非同期、まずは非同期で今やろうとしてるお仕事が成立するかどうかを考えましょう。

ただ非同期ばかりだと、結局ずっと一人でってことになりますので、このリズムですね。ずっとじゃなくて時々やっぱり同期を交えると。同期と非同期のリズムを作りつつただまずは非同期でできないかということを考えましょう。

じゃあ同期するときは何かというのはやっぱり会議なんですね。会議は同期でやりましょう。その時に目的としてディスカッション、議論してディベート、こう討論してディシジョンメイキング、決定しましょうということ。この3Dですね。

これにきちんとフォーカスをしてこれをやるためだったらやっぱりオフィスに来てお仕事しましょうということで、基本をまず非同期できないか、だからバーチャルファーストというコンセプトのもとお仕事をしているということです。

これ実験してみたということですね。バーチャルファーストというコンセプトのもと。

例えば前々からいろんなところでご紹介してますけども、リンダグラットンさん、あのロンドンビジネススクールですね。ワークシフトライフシフトを書いた人生100年時代の先駆けの人ですけども、この方は、場所と時間を同期するしないを考えてご提案してますね。

連携。時間さえ合ってればいわゆるオンラインの会議とかできますよね。

協力。これは時間と場所一緒に来てリアルな場で会議しましょうと。さっきのDropboxさんでいくと3Dをやるということですね。

衝突。これは先ほど日経ニューオフィス賞でお伝えしたセレンディピティ、偶然の出会い。これは場所と時間が一緒じゃないとダメだからリアルなオフィスで、すれ違いが起こると。

集中はもう両方とも取っ払うと。時間も場所も非同期ということで誰も邪魔されない。誰もいないというですね、在宅みたいな形になりますけども。

一方でやっぱり同期する場所としてのオフィスはですね。

Dropbox Studioということで出勤するため、なんか仕事をしに行こうかみたいな目的がないオフィスではなくて、あくまでも先ほどお伝えした3D、ディスカッション、ディベート、ディシジョンメイキングをするための場ということですね。

ネーミングから変えるということですね。

社員同士のコラボ、チームビルディング、お客様と打ち合わせ含めてそういった意味、目的がある場所としてのDropbox Studio。

ですからオフィスの、意味づけ、定義付けをちょっと変えたということですね。単純なオフィスではなくて何でもできる万能型ではなくて、ある程度フォーカスした場としてオフィスをどう定義付けるかというところですから、やり取りとしては今日出社、ではなくて、今日Dropbox Studioに行くみたいなですね。

そこにおいてはこれをやるためという、刷り込みがされているというような意味では、定義付けを変えるというのは重要なのかなとは思います。

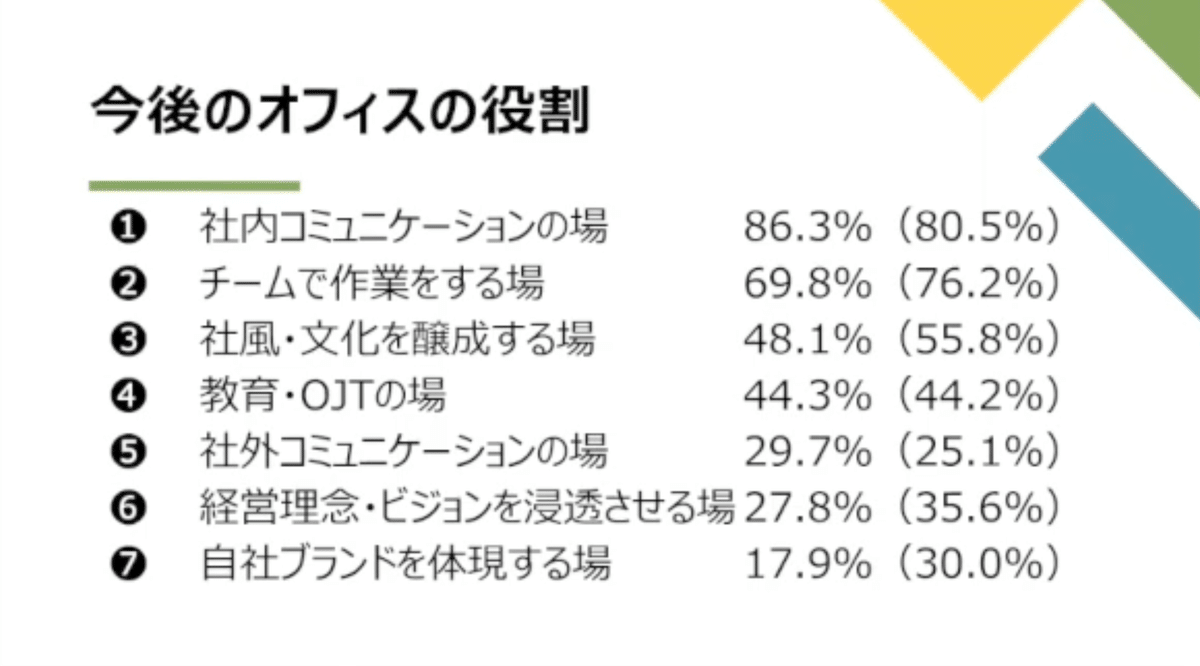

今後のオフィスの役割

豊田:今後オフィスの役割と月刊総務でアンケート取りますと、やっぱり皆様も同様に社内コミュニケーション・場・チーム・社風・文化・教育・OJTと。

やっぱり集団でやる場ですよね。というふうに意味を捉えてるわけですから、単純なオフィスというような形で表現するより、なんかこうネーミングを変える、定義付けを変える、それを宣言するみたいなことでフォーカスした場として定義した方が、皆さんの意識も変わってくるのかなとは思います。

地理的に近い場所に住む社員を結びつける

豊田:やっぱりですね、オンラインだけだとなかなかやっぱり皆さん慣れてないと。どうやって雑談したらいいのか、どういった場を作ればいいのかみたいなことで、結構ですね、Dropboxさんがいろいろ試したいろんなTipsがたくさんあるんですね。

4つほどありまして、エフェクティブネスキットは生産性をいかに上げるか、オンラインのお仕事の仕方をどうしましょうか、チームワークはどうやって高めるかっていう、やり方に富んだネタを話してどういうやり取りをすればいいか。

あとコミュニケーションの仕方とかウェルビーイング、どういうふうに自分の、プライベートの時間を確保したらいいかと。

もろもろ、Dropboxさんが試した、この1年2年の間蓄積したいろんなツールを公開してます。

とにかくバーチャルをやった結果、人との結びつきがやっぱり希薄になるとかいうことが結果としては出てきてしまったということは正直にDropbpxさんも言ってますので、その部分において、いろんなツールを出してバーチャルであっても人と人との関わりを結びつけるとかということをやったりはしております。

あともうひとつ、言ってたのがDropbox neighborhoodです。

ご近所、ネイバーフーズ、と言っていますけども、各地域のコミュニティマネージャーが展開する、地理的に近い場所に住む社員をSlack上でグループ化して、様々なイベント、ボランティア活動の集まりやリアルな集まりを企画して日常的にちょっと出会うみたいなことでつながりを構築したり。

ご近所の人たちをグルーピングして、バーチャルで組んでそこでやり取りして実際のリアルの場所で一緒にご飯食べると。そんなことをして結びつきを強める。

このDropboxさんも言ってますけども、バーチャルファーストになるとですね、同じ部署内のコミュニケーションは強化されるんですけども、やっぱり違う部署との人とのコミュニケーションは希薄化されると。

機会・チャンスがなくなっちゃうって言うんですね。

こういった形でご近所で部署をまたいでいろんな出会を作るということをやったりしないとなかなか、いわゆる薄い、関係性が弱い、違う部署の人たちと交わることで新しい出会い、イノベーションが起こるということもあります。

マネージャーがバーチャルファーストを率先する

豊田:1年後の学びだったのは、マネージャーの役割はこれまで以上に重要だ、ということなんですね。

やっぱりマネージャーが率先してこのバーチャルファーストを進めていくとか、中心になって目標に関するコミュニケーションとか関係構築とか、心理的安全性の確保をしないといけないです。

メンバーが頑張ったところでマネージャーが動かないと、なかなか構築できませんので、結果、マネージャーがきっちり動かないとダメだねということで、バーチャル空間環境において、重要なスキル、トレーニングを開発して実施しましたということプラス、社員にも明確なコミュニケーションをトレーニングが必要だということです。

双方、先ほどご紹介したツールみたいなのも含めてどうやればリモート環境下でコミュニケーションが円滑に進むのか、関係性構築できるのかというような、従業員、マネージャー含めてトレーニングがいるんだよねということだったんですね。

今までリアルが中心で直感的にいろんなことはできたところからですね、

リモートになりますので、何か仕掛けをするとかワンクッションいるんですね。

さすがに人間慣れてませんので、通常、お家に帰れば当然リアルな中で家族のプライベート時間もありますから、そこもずっとオンラインというわけがありませんので、やっぱりリアル中心なわけですね。

バーチャルファーストをやってもいいんですけど、必要なのはこういった教育、ガイドラインいろんなツールというところですから、これはきっちりやらないといけないですね。

働く場をいろいろ作りました、さあみんな自由に使ってよって、こうほっぽり投げてもですね、使う側にとってみるとどうすればいいの、と。

使えば使うほど逆にコミュニケーションは断絶されてしまうというですね、このジレンマに陥ってしまうところがあるので、いわゆるハードとしての働く場の多様性と、そこでのやり取りを含めてのソフトを総務がきっちり教育なり、ツールをどこまで提供できるかというのはですね、おそらくこの2年間私たちが学んだところの大きなところかなと思います。

ハード、ソフトと含めて ちゃんとご提示するというところがこれ働く場のハイブリッドですね

戦略の中の総務の重要な役割になってくるんじゃないのかなと思います。

結果Dropboxさんはこのような形で生産性向上した、効果的に働けるようになった、ワークライフバランスは改善されたということで、高い成果を上げてるんですけども、先ほどお伝えしたようにいろんなトレーニングとかツールとかそういったものが、きっちりはまってこういった結果になるのかなと思いますのでそういったことは今後の総務の重要な役割としてやっていくべきじゃないのかなと思います。

総務が意味や成果を示す

豊田:今回の事例ですけれども、場の仕立てだけではなくて、効果を上げるためのガイドライン、トレーニング、そういったものをきっちりお伝えすること、ほっぽり投げるだけじゃなくて、ソフトの部分をいかに作り込んでちゃんと通知するかということですね。

これはまず総務が、ファーストユーザー、ファーストペンギンとして、実際総務部内やってみるとか、あるいはスタッフ部門オールの中で他の部門とのやり取りがどういう風にやり取りがしやすいかとか含めて、きっちりまずは実験をしてみて、効果検証して、現場にお伝えするということは必要なんでしょう。

Zoomを入れました、みんな使ってどうぞみたいな使い方の、接続の仕方だけじゃなくて、使い方の先の効果みたいなことが大きな改革、大きな変化であるということを今一度考えるということが必要だと思います。

繰り返しになりますけどもハードとソフト、使い方をどうすれば効果的に、特にコミュニケーション活性化、つながり度合い、他の部門との交わりみたいなところを、どんなネタでどういうようなファシリテーションがあって頻度はどうなるか含めて、ある程度いろんなガイドラインをお示しするということをしないと。

現場としては、ZOOM飲み会したけども、どこかでもなんか疲れちゃって消え失せちゃったみたいなとこがありがちだと思いますけども、

そういったことも含めて、仕掛けの部分をきっちりお伝えするということが必要かなと思います。

働く場の選択においてはどこで働くかというのは、その先にどんな働き方をしたいのか、どんな成果を得たいのか、あるいはどんなコミュニケーションをしたいのかというところですので、少なくもどこで働こうか今日は、みたいなところの選択軸ではなくて、あくまでもその先の成果をどう見据えるか

というような場です。

となった時に、総務がここの場は、この働き方はどういうような意味があって、どういうような人たちに適していて、どういうような成果が出るみたいなところをしっかりお伝えするということですね。

今オフィスにはいろんな場があると思います。

今回の日経ニューオフィス賞も、もう和室を作っちゃったりですね、いろんな場があるんですけども、やっぱりそこは総務が作り込んだ意味をきっちりをお伝えしないと非常にもったいない部分があります。

使えばわかるでしょうということである程度使う側も想定した範囲内では使うんでしょうけども、やっぱりちゃんとした意味があって設計したんであれば、そういった意味をちゃんとお伝えしてここはどういう場なんですとお伝えするということはしないとですね、作っても非常にもったいない。

いろんな場があるんだけども結局使われない場が出てきたりですね。

選択肢もさることながら、どういう利用状況なのかっていうのはちゃんとウォッチして、利用率を見ながら収斂してってですね、うちの会社にとってはどういった意味合いの場が一番求められているのかみたいなところで、そこをさらに、研ぎ澄まして本当に最適化をするということ。

単純に場を投げるだけじゃなくて、その場の使い方もお勧めしながらちゃんと利用率を見ながら、自社にとってあるいは社員にとって本当に来る意味は何なのかというところを捉えてそこをさらにブラッシュアップして、本当に行きたくなるオフィスに作り込めるかどうか。

ハイブリッドとして使ってもらえる、ハイブリッド戦略になるのかどうかというのは、やっぱり利用率もしっかり見るというところが必要なのかなというふうに思います。

最後ですね、選択肢を提供ということでこれは最大多数の最大ゴールと、昔の人が言ったこともありますけど、

いわゆる最大公約数、一番大きなメジャーな人たちに向かってその人たちが最大幸福になるような施策をしましょうというのが考え方となったんですけど。

今はこれも誰か言ってましたけども最大多様の最大幸福、会社でいけば最大多様の最大成果、なんのこっちゃですけども、結局はいろんな個別最適ですね。

個別最適それぞれにおいて最大の成果が上げられるようないろんな選択肢、施策をしましょうねということですから、

確立的にこれが一番喜ばれるだろう、ドーンではあくてですね、それぞれの生き方、DEIですので、そういったことも働き方においても想定しながら、いろんな場を作り込むというのが、今後のハイブリッドの仕事の働く場の作り方になってくるのかなとは思っております。

ご清聴ありがとうございました。

NTTのリモートワークを支えるハイブリッドなオフィス戦略と働き方の挑戦とは

NTTの働き方

NTTコミュニケーションズ株式会社 コミュニケーション&アプリケーションサービス部 山本 清人

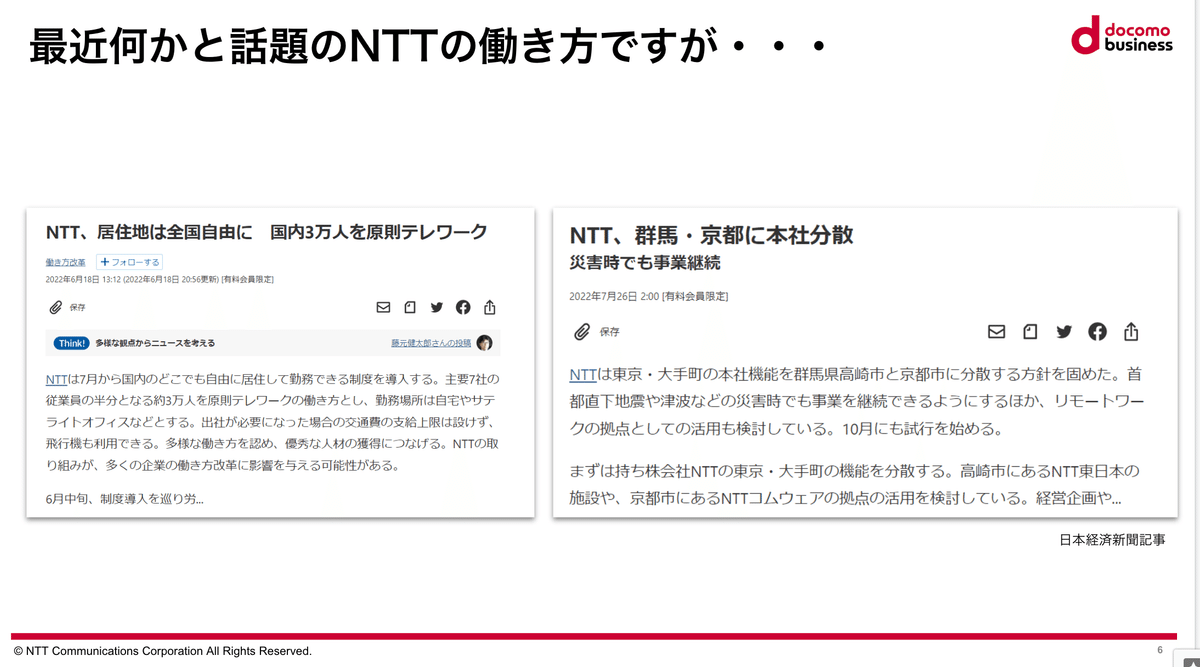

山本:最近何かと、NTTの働き方っていうのがメディアで取り上げていただいたりとかすることもあります。

居住地が全国自由になりますです、とか、あるいは本社を地方に分散しますといったような内容が上がってますけれども、実際のところどうなのかということですね。

NTTコミュニケーションズ自体は、以前からリモートワーク自体は積極的に進めていまして、経営のニーズとトレンドに合わせるような形で働き方を変えてきたといったような実態があります。

経営改革の一つとして、働き方、ワークスタイルの見直しを進めていきましたと。最終的にはですね、社会ですとか産業がどんどんトランスフォーメーションされていく中で、そこの起点としてワークスタイル変化というものを捉えています。

つまり業界ですとか業務、個々のライフスタイルに合わせて、働く場所や時間を自由にデザインが可能な環境を作っていくといったことが大事だというふうに捉えてやってきております。

その中でですね、ワークスタイル変革に関しましては三位一体で取り組んでいます。

1つは、環境及びツールの面ですね。もう一つが制度ルール面及び風土意識面で、先ほど、ハードとソフトの準備をしっかりとしないといけないという話があったかと思いますが、NTTコミュニケーションズにおいても、制度ルールを作りそれを定着させていくといった、取り組みをしております。

そのうちの環境面に関して言いますと、ライフスタイルに合わせてですね、働く場所を選択できるようにしています。

そのための、セキュアPCといったようなどこで働いても情報漏洩しないような、セキュリティがしっかり施された業務用端末を全社に配って、働く場所をフレキシブルにするといったようなことをやっております。

約80%の従業員がリモートワーク

山本:実態はどうなのかと言いますと、こちらは21年度までの部分の情報になりますが、だいたいですね、80%ぐらいの従業員がリモートワークを平均的にやっているといったような状態でして、これは現在も変わっておりません。

もう少し分解して見てみますと、業務特性ですとか、担当顧客業界によって、リモート化率というのは差があります。

全体80%とお話ましたが、例えば私が今いますサービス開発部署とかですと、もう94%程度というような状態になっております。

あとはそのお客様先に訪問することが多い営業とかだと、担当している業界によって公共のお客様と、IT業界のお客様とでは20%以上差があるといったような状況ですので画一的にルールを決めてしまっても、実態はギャップがあるというようなことが、数値で見えています。

ハンコ出社の削減

山本:出社の選択肢を高めるための施策としまして、ペーパレス化というところを非常に推進しております。

いわゆる、ハンコ出社をしなくて済むようにする、といったところでして

大量に何万件もハンコを押している実態があったんですけれども、それを基本的には、社内のワークフロー、意思決定を全て電子化してしまった上で、

紙を印刷せずに電子署名で済ませてしまうといったようなところでして、

もう今かなりの数が電子署名、電子契約で済んでしまうというような形で

出社の頻度はかなり下がっています。

オフィスのあり方を再定義

山本:またそういった状況でもありますので、オフィスのあり方を見直しています。

例えば首都圏であればですね、今まで3つのビルがあったんですが、これを2つに集約しまして出社率を3割に設定した上で、オフィスレイアウトを考えてます。

そうすることによって1人当たりの占有面積も2倍になってますので、フィジカルディスタンスもしっかり取れているという内容ですね。

ここのオフィスの目的をどう定義するかという話があったんですが、弊社に関してはこの3つのCを、設定しています。

Change、Creation、Collaborationとなります。

どういったものかと言いますと、こちらオフィスの特徴としましては、フリーアドレスであったり、座席の席数を3割に設定したり、オフィスの見える化をしたりというものではあるのですが、まず1点目チェンジのところに関して言うと、執務スペースをかなり絞っていきまして、個室のBOXを入れております。

左側のウェブ会議ブースですね。

テレワークが進展すると、出社している人間とリモートワークしている人間というのが一つのチームの中で、確実に混在します。

周囲の声を気にせずに個室でオンライン会議をすることができますし、マネージャーと従業員のチームメンバーの1on1のブースとしても活用しています。

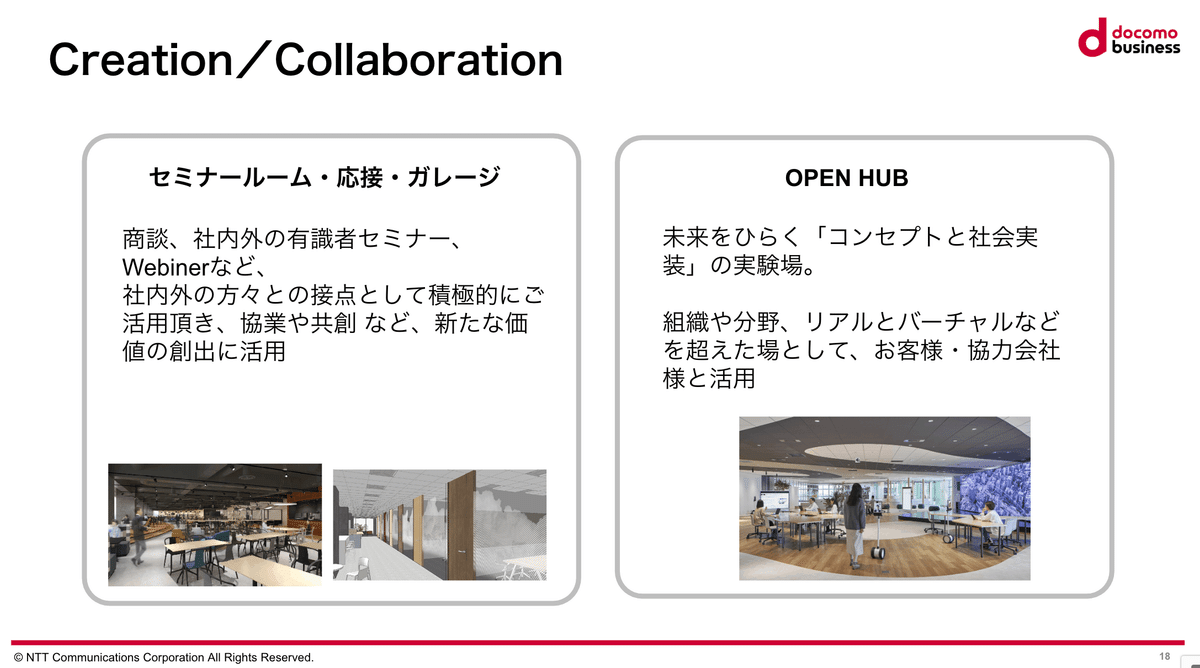

クリエーション、コラボレーションに関しては、オフィスを作業する場所としても定義はしていますが、やはり、集まってコラボレーションできる場所としてという方が非常に意味合いとしては大きいです。

そういった意味で、セミナールームですとか応接ですとかあとは協業ですとか共創など、ワークショップをやるような場所としての活用というのを力を入れてやっています。

豊田さんの方から日経ニュースオフィス賞のご紹介いただきましたけれども、こちらの、東京の大手町にあります、本社ビルの中のOPEN HUBという社会実装の実験場にしている場所が受賞したというところも、今のトレンドをおさえているところではないかというふうに考えています。

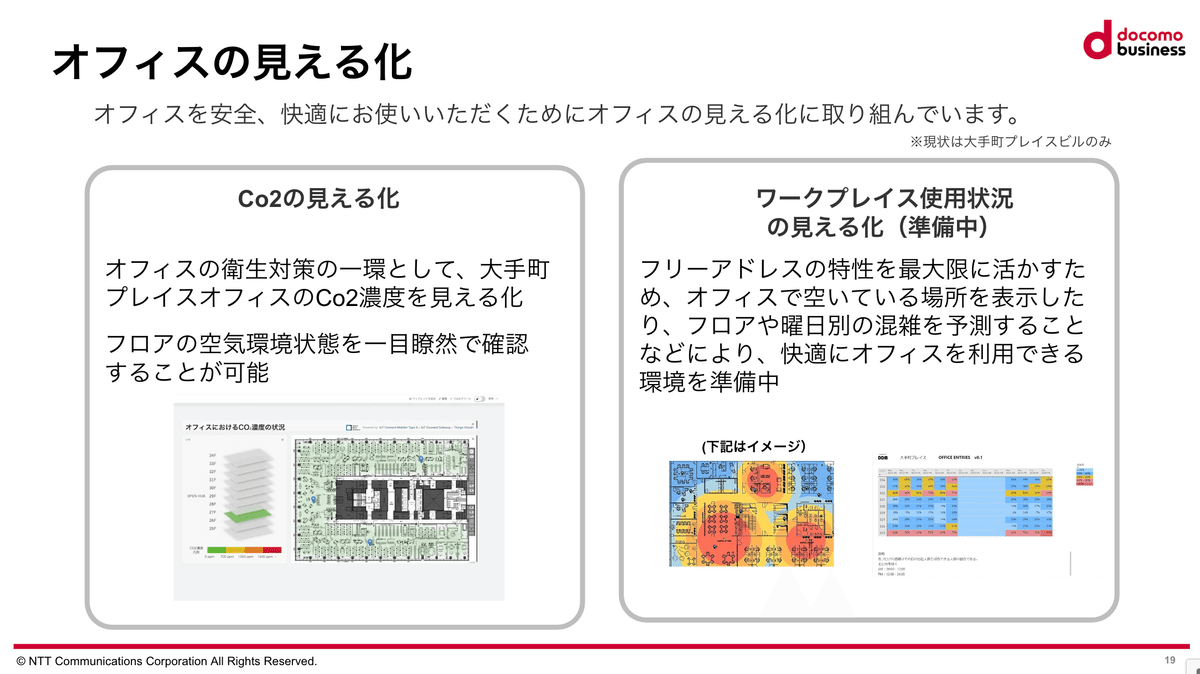

オフィスの見える化も進めておりまして、例えば、CO2の見える化をしたりですとか、今は準備中ですが ワークプレスの使用状況の見える化なども進めています。

といったような形で、センターオフィスは集まれる場、コラボレーションする場という定義をしているのですが、出社率としては全体で2割。それ以外の8割の人間はリモートワークをしていますといった状況ですので、そういった遠隔地で仕事をする人たち向けに、在宅勤務以外の働く場所の提供も力を入れてやっています。

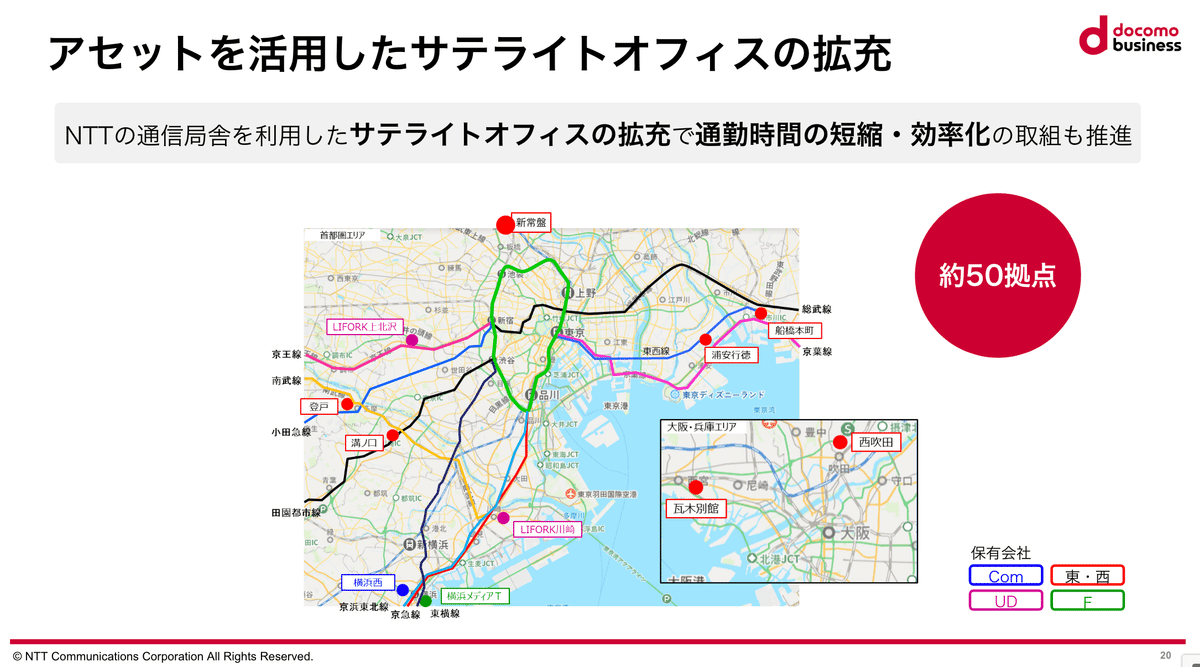

リモートワーク推進のために、在宅以外の働く場も用意

山本:例えばNTTの場合は、昔からの通信ビルがありますので、そこの一部をリノベーションしてサテライトオフィスにすることによって、地域・地方の郊外に住んでいる従業員の通勤時間の短縮ですとか、効率化に取り組んでいます。

先ほど少しお話しました居住地が自由になるといったところで、働く場所の選択肢だけでなく住む場所の選択肢も増やしています。

これまでは原則片道2時間以内で通勤できる場所に限定してまして、遠隔地に異動する場合は転勤、単身赴任をするといったような話だったんですが、この7月からは、リモートワークを標準としまして国内であれば居住地は自由と。

それで、出社の際は出張としてカウントするといったような仕組みに大きく変えています。

こうすることによって、実は私も今は制度変わったばっかりなので単身赴任しているんですが、本人の希望があれば、業務上問題なければ単身赴任を解消して、国内どこでも仕事をすることができるといったような環境は整いつつあるといったところです。

日本全国、広域ABW

山本:ABWという考え方があるかと思うんですけれども、Activity Based Workingという考え方で、業務内容ですとか状況に応じて時間と場所を、自ら選択できる。

これ自体は2010年代以降で、オフィスの中で進んでいったような考え方ですけれども、これを一歩 踏み込んで、オフィスの外にも広げてしまって、日本全国、広域のABWを実現していく。

オフィスは用意するんですけれども、それ以外の仕事をする場所として在宅や自社のサテライトとか。

あと自社だけですとやはり数に限りがありますので、民間サテライトと書いてありますが、民間のシェアオフィス事業者ですとか、コワーキングスペース事業者を利用できるようにして、全国どこでも仕事できるといったような形で、個々のライフスタイルと業務内容に応じた仕事場所が選べるようにするといったような環境を整えています。

ハードを用意するだけで放り投げて、「あとはよろしく」と言っても、なかなか活用されませんよと、定着しませんよというお話がありましたが、本当にその通りだと思っていまして、弊社も総務部が主管となりまして、陣頭に立って、ワークプレイスの使い分け等、整理していってます。

こういった形で、オフィス・在宅勤務以外の選択肢としても通信局舎のサテライトであれば、自宅近所で通勤時間短くできるといったことで、通常業務や、集中作業ですとか、オンライン会議で使ってくださいということになっています。

民間の事業者のところに関しては、全国に多数ありますのでお客様先に訪問した時の一時的な利用で使ってくださいといったような形で整理をしています。

オフィスのトリセツ

これらを、オフィスのトリセツという形で、取り扱い説明書といったような形でまとめています。

従業員向けに、それぞれワークペースの目的であるとか使い方とか、サテライトとしての使用方法、あとは自宅等でリモートワークを行う場合の作業環境の主なポイント、注意事項をまとめたものであったり、わかりやすくカスタマージャーニーとして色々な利用シーンに応じてまとめています。

オフィスでコラボレーションしたい場合の1日の動きですとか、あるいは在宅勤務をしながら近くのサテライトオフィスを利用する場合のお仕事の仕方であるとか、外出先で民間の事業者のシェアオフィスを使う場合の使用シーンとかを具体例としてまとめています。

こういった形で情報発信をしつつ、実際に利用する人が迷わないような仕組みをソフト面でも充実させていっているというのが、1つの特徴かなと思っております。

ハイブリッドワークによる行動変容

またこういった結果も踏まえまして、従業員の行動変容っていうのも見られています。

20年度のデータにはなりますが、ES調査で従業員満足度がほぼ全項目で上昇しています。

ただ面白いところでは男女差が以前はあったんですがリモートワークを推進することによって、ポジティブな回答率が非常に上がっていて、男女同じような形になっています。

これは場所や時間の選択肢ができることによって 女性のライフスタイルに合った働き方ができるようになってきたといったところが、結果として現れているのではないかというふうに考えています。

一方、健康の変化が少し見られます。

こちらも20年度のデータなんですけれども、自社でアンケートを取ったところ、メタボリックシンドロームの予備軍率というのが実は増加しています。

これは在宅勤務が多くなったことによって、外に出る機会が減るというところで、運動量が減少してきますという部分になりますね。

ただし、メンタル不調等の方は療養者は非常に減っています。

良いところもあれば、課題もありますので、ここのウェルビーイングなどもどうやっていくかというところで、いろいろ運動系のアクティビティですとか企画をしたり、推進をやっております。

こういったところがテレワーク推進に振った場合の課題として見えてきたんじゃないかなというふうに思っています。

市場アンケートで見る勤務場所の実態

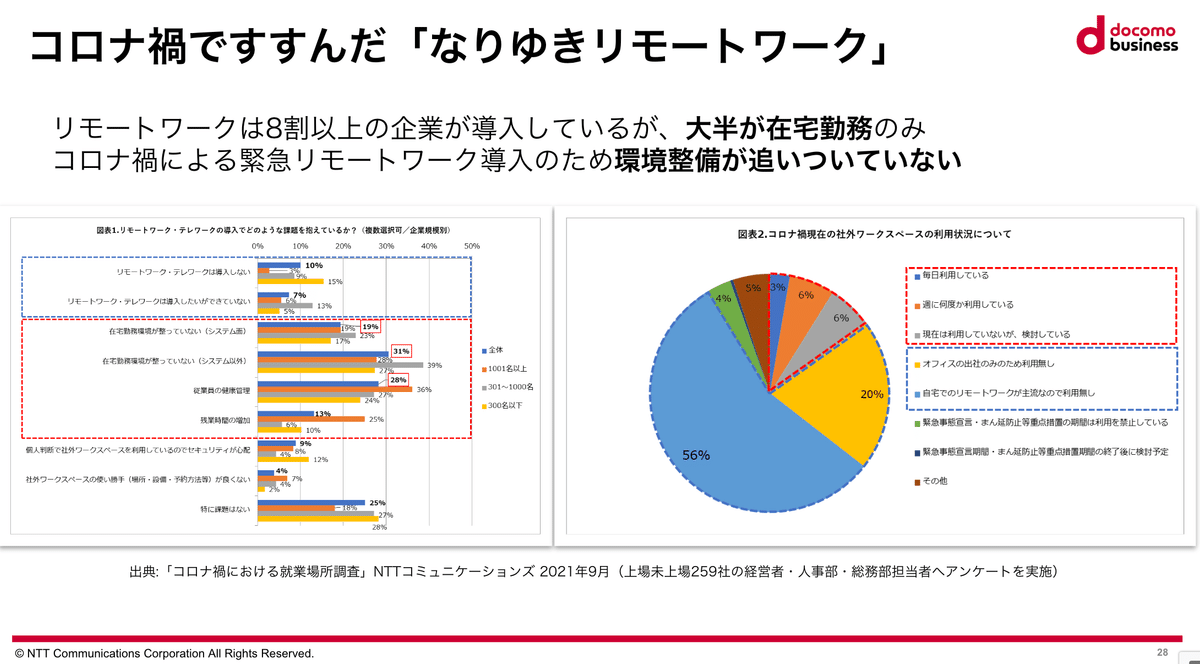

山本:ここまでがNTTコミュニケーションズでの取り組みの内容と成果なんですが、他の会社はどうなのかといったところでアンケートしている結果もありますので、こちらも合わせて紹介させていただきます。

こちらは、コロナ禍における就業場所の調査というところで、去年の9月に、上場非上場259社の経営者の方ですとか人事部総務部の担当者の方に

アンケートした結果になってます。

その結果わかったのはコロナ禍でリモートワークはもう8割以上が導入していますということです。

ただし大半が在宅勤務のみとなっておりますので、コロナ禍で成り行きにリモートワークが進んだんじゃないかというふうな見立てになっています。

つまりコロナ禍による緊急措置的にリモートワークを導入したために、環境整備が追いついていないといったようなアンケート結果が非常に多いです。

在宅勤務の環境にはなっているのですが、例えば、ご自宅によっては働く場所が仕事に集中できる環境ではなかったり、あるいはご家族の方がいて仕事の専用場所がないのでリビングでリモートワークしないといけないといったような方も中にはいらっしゃると思います。

こういった状況が散見されますので、従業員の方の状況によっては働く場所に関する格差が広がっていったりですとか、あるいはコミュニケーションが不足していくといったような課題が山積しているというのは、事例として上がってきているのかなと思っています。

隠れカフェワークの浸透

山本:利用者、社員側のアンケートも合わせて見ていきたいと思います。

こちらは複数の会社員500人に対して市場アンケートを実施している内容になります。

こちらで見えてきたところは、会社からは在宅勤務というような形で決められているんですけれども、実際は自宅以外の場所で仕事したことはあるといった方が大半になっています。

その中でも、カフェとか喫茶店で仕事をしているといった方が圧倒的に一番です。

そういった自宅以外の仕事場を自己負担で、会社経費ではなくても利用するといった理由に関しては、集中できるということです。

近くで安くて集中できる場所が欲しいとうことで利用されることが多いですね。

こういう実態になっておりまして、在宅勤務の建前の中で会社には申告しない、シャドーリモートワークの拡大が密かに浸透しているというところが実際には見えてきます。

ただしそういったカフェ等で仕事をする場合リモートワークの課題っていうのはやっぱりありまして、突然オンライン会議が始まってしまったりですとか、料金が自己負担の場合は気になってしまったり、あるいはセキュリティの不安がある、ということが個人が自己判断でやってしまう場合の課題としては見えてきています。

業務実態に合わせた労働環境の選択肢作り

山本:そういった状況も踏まえた上で、これからのオフィスであるとか労働環境に求められるものとしては、一律ではなく、こういったワークスペースのメリット・デメリットを踏まえた上で、従業員・利用者の方が実態に合わせてスペース選びができるといったような環境の設計が必要であるというふうに考えています。

特にオフィスや在宅勤務以外の場所として第3のワークスペースを実現するためのソリューションとしてdroppinというサービスを展開させていただいておりますので、後ほどご紹介したいと思います。

まとめますと、働き方の変化と課題に関しては、環境の変化、社会情勢の変化等により、働く場所や時間が大きく変わってきています。

変わってきたことによって、従業員によっては働く環境の格差が発生していて、企業の競争力ですとか従業員のエンゲージメントにも悪影響が出てきているんじゃないかということです。

その中で シャドーリモートワークが浸透していて、再度働く場所に関する検討を行う必要があるといったところが一般の企業調査からも見えてきているところではないかというふうに考えております。

ここまでを踏まえまして、そういったハイブリッドなオフィス戦略を実現するためのオフィス検索サービス、droppinについてご紹介をさせていただければと思います。

シェアオフィス一元提供サービスdroppin

山本:droppinは全国480カ所以上の場所から最適なワークスペースを利用することが可能になっています。

そういった複数のワークススペースを検索予約して、入退室のログですとか精算も含めて、全てワンストップですることができるサービスになっておりますので、個々の従業員が自己判断で場所を選んだりですとか、あるいはバラバラと経費精算をするといったような手間もなくなるようなサービスとなっております。

また法人向けの管理機能を拡充させていますので、誰がどこで働いているかといったような確認もできますし、セキュリティも担保して働けるという、サービスです。

場所に関してですが 現状は東名阪を中心に全国展開をしておりまして、来年の3月までにはさらに倍の1,000か所程度に広げるような形で今、計画を進めています。

例えば、関東でもこういった一番左上にあるような電話ボックス型のものだと、商談先でちょっと空いた30分を利用できるようなスキマ時間にボックス型のワークスペースであるとか、市ヶ谷・横浜・吉祥寺ですとか、従業員の住まれている方の近所で利用できる場所をご提供させていただいたりしています。

もちろん関西もご提供させていただいています。

その次の特徴としましては、利用方法です。

非常にシンプルに利用できるようにしています。やっぱり難しいとなかなか活用されませんので、もうスマホのアプリで直感的にわかるインターフェースで作らせていただいております。

こういった仕組みを使うことによって、移動の合間の隙間時間を有効活用することができたりですとか、オフィスを大幅に見直すといったようなこともできますし、先ほどお話した事例であったような自宅環境が悪い従業員の方の働く場所を提供したりすることができるようになるというふうに思っています。

料金はこのシステム自体の初期費用ですとかあとは月額の固定費用というのは一切かからないサービスとなっております。利用時間単位のペース料金のみとなっておりまして、1時間数百円から利用が可能となっております。

またこういったツールのご提供だけではなくて、どういう働き方にすべきなのかとか、オフィスを定義すべきなのかといったところを弊社が先ほどオフィスのトリセツですとか、オフィスの再定義みたいなところの知見も踏まえながら導入支援ですとか導入後の運用の伴走を含めてさせていただいておりますので、まずはご相談からといったところも含めてお声がけ頂ければと思います。

では最後です、まとめになります。

まとめ

働く環境が大きく変化していることによって、企業の競争力ですとか、従業員エンゲージメントにつながるような影響が見えてきているといった部分があります。

ただそこに対してはハイブリッドオフィスであるとか働き方を実現することによって、企業の競争力である従業員エンゲージメントは向上することがまだまだできるんではないかというふうに考えています。

そういった見直しや再定義ですとか定着を支援するための一つのツール としてdorpiinというものがあります。

本日ご紹介いたしました NTTコミュニケーションズのリモートワーク制度ですとか、オフィスのトリセツとか、droppinの活用方法、事例とかも含めまして、詳しい資料ですとかあるいはそのご説明をご希望の方はぜひお問い合わせの方もいただければというふうに思っております。

本日の私のご説明ご紹介に関しては以上となります。

ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!