市原市をどう見て行くか(アントロポセンと逆開発)

「女子大生」が市原市に触手を伸ばすだろうか

まず断言しておきたいが、「女子大生」が冠に来るような物事は、正直に言えば、碌なものではないと思っている。商品開発でもサービス支援でも、近年は社会連携ばやりであり、しばしば目にするだろう。その商品としての価値に関してはここでは何も述べるつもりはないが、「女子大生」という特に何の新規性も無いキーワードで括ってしまう何かを、信用していない。掛詞のように、「若い感性」でとか、「女性ならではの細やかなアイディア」とかが付随する。断言してしまうが、若い人、女性といった特定の属性の集団しか持たない能力や感性なんぞ存在しない。

そもそも、年齢も性別も、自分で選び取ったものではないし、それを訴求ポイントにしてしまうことに、企画側の心根の貧困さとちょっとしたジェンダーバイアスのようなものを感じてしまうのだ。君が女子大生だとして、若さや女性性だけを褒められても嬉しくはないだろ?誰でもいいって言われているようなものだから。

「女子大生がXXしてみました」的な、ジェンダー的にも疑問符が付くようなワークが大手を振って教育現場に登場して来たのは、例のもしドラあたりが切っ掛けだろう。別にケチを付けるわけではないが、「女子マネージャー」である必然性はなかったろうし、監督でも、コーチでも別に構わないだろう。が、だとしたら大して売れていなかったろうということもよくわかるのではあるが。

ちょっとした縁で、ここ数年、市原市を題材に学びを実施させていただいている。本研究室は、情報技術、情報化社会を専攻するが、最近は戦後の大きな社会変化の一つの表れとしての地方創生に関心があり、四国徳島県の限界集落や、近郊地域の過疎指定自治体などのリサーチを行いながら、コンテンツ化するワークを行っている。文科系の研究室が自治体と関わるとすると、たいていが名産を使った商品開発だったり、あるいはボランティア的な作業で観光などの支援をするなど、言葉は悪いが、学びとして何が残るのか、少々疑問に思われる例が多いのは否定できないだろう。

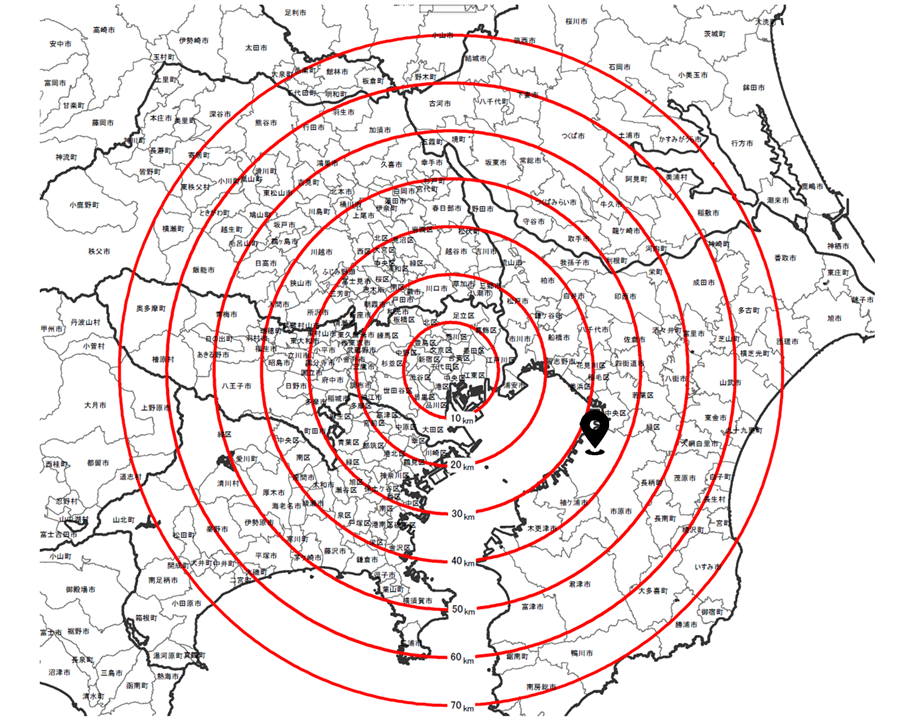

こうしたありがちな立ち位置で、市原市を見た場合、恐らく余り触手が動かない地域なのは間違いない。市原市は、東京から40キロ弱、公共交通機関で4,50分程度、人口27万以上を抱える、立派な大都市であり、それこそ地方から見れば、東京圏の大都市であって、創生すべき地方では全くない。以下の地図は、総務省による首都圏のキロ数を示すもので、市原市は中心部に近い。

例えばそこに女子大生は、喜んで行くだろうか?「私たちが紹介しま~す」とか言って、市原の北部工業地帯を紹介したり、市原名物の何かを揃いのハッピでも着て売ったりするだろうか(悪意ある言い方…)。

今期の授業でも、市原市を取り上げることになった。もちろん市原市の名産(何があるんだろう…)を使った商品開発などする気も無いし、そもそも我々には出来ないだろうし。リサーチして、余所者の眼で発見したものをコンテンツ化していくことが、一番価値のある作業だろうと思っている。

均質な地域ではない市原市

但し、一般的なイメージの市原市には、女子大生ならずとも大して興味が起こらない。当初、我々もそうだった。市原市と言えば、まずは工場夜景が知られているなど、丁度東京湾を挟んで、川崎の対岸にある工業地帯である。Google Earthで東京湾を俯瞰してみると、以下のようになる、

余談だが、川崎の南部、港湾部の近くにある、小田という地区で、シニアを集めてワークショップを実施した際、こういう話を聞いた。

かつて小田地区には夫婦神輿があり、祭事の時には海に入る様なことをしていたらしい。ある時、海が荒れていて、どちらかの神輿が海に入ったまま流されてしまったらしい。その神輿が対岸の千葉のどこだかの町に流れ着き、その町では、小田地区と同時に祭りを開いていたそうな。

相当昔の話らしく、どの町だかも詳しくは聞き出せなかったが、東京湾を巡って興味深い話ではある。

確かに、市原市には対岸の川崎市と似たようなイメージがあるのは否定できないだろう。工業化社会や都市化などの研究素材にはなるかもしれないが、余り触手が動かない、面白みのない地域…、こんな印象である。

一つ結論的に言えば、市原市のこうしたイメージは、この地域からたくさんのものを見えなくさせてしまっている。確かに京葉工業地帯の中心として、この国の産業経済を支えている地域であることは間違いは無いのだが…。市原市は、自治体の併合による拡張の歴史的な経緯から、南北に細長く伸びた市域であり、既存の工業都市のイメージは、あくまで北部京葉工業地帯の一部としての市原市に過ぎないということに気づく。

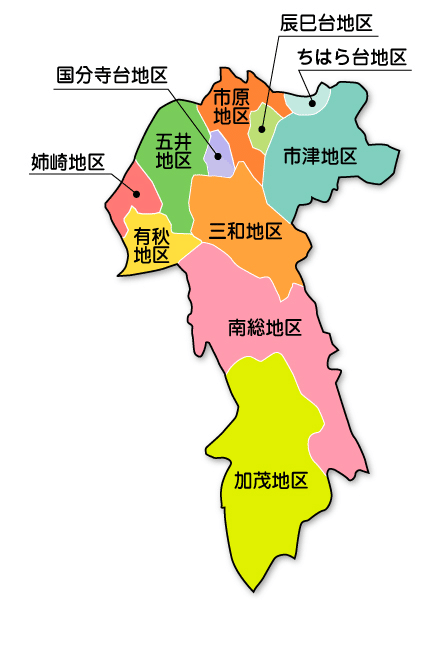

以下の地図は、同地の社会福祉協議会Webからのものであるが、市原市の旧町名の位置関係が非常によくわかる。市原地区、五井地区が北部の中心であり、今の市原市のイメージを形成している中心的な場所である。そして南部に向かって、併合した南総地区と加茂地区という広大な地域を市域として抱えている。

市原市は、1963年(昭和38年)5月1日に、北部の姉崎町・市原町・五井町・市津町・三和町の5町が合併して発足する。その後、1967年(昭和42年)10月1日に、南部の南総町・加茂村を編入し、現在の市域が確定する。 南総町は、1954年(昭和29年)11月15日に、牛久町・鶴舞町・戸田村・内田村・平三村が合併して発足している。また加茂村は、1954年(昭和29年)1月15日に、高滝村・富山村・里見村・白鳥村の合併による発足である。

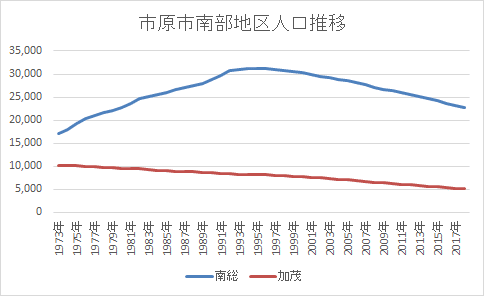

端的に言えば、この南部地区は、昭和38年に市原市に合併されているが、特に加茂村はその当時既に過疎地域と言っていい状態だった。南部は、農業を中心とした地域である。以下のグラフは、南部地区の人口推移である。赤線で示した加茂地区の人口減少は、明らかに過疎地域のものであると言える。

同じ自治体の中で、一方に工業地帯があり、もう一方の端に農業地帯があるという構造は、対岸の川崎市のかつての姿と同じである。川崎市の場合、南部に川崎港を中心とした京浜工業地帯があり、北部地域は、最近は住宅地として人口の伸びが著しいが、20世紀の終わりまで、梨や桃などで知られた、近郊農業地帯だった。どちらも港を中心に経済的な発展を遂げてきた地域であり、川崎市の南北を逆転すると、市原市の構造になると言っていいだろう。

但し、川崎市の場合、東京から神奈川県西部に向かう公共交通機関が整備されて行き、その結果として、北部地帯が農村から住宅街に変貌して行った。市原市の南部以遠には、そういった交通機関が整備される理由がなく、結果として過疎化して行ったという、地政学的な環境の違いがある。そこが川崎市との最大の違いである。

同じ基礎自治体の中に、過疎地域である農村と工業地帯が混在している。これは市原市の最大の個性だと断言してしまおう。千葉県内の過疎地域は、大多喜町、勝浦市、鋸南町、長南町、東庄町、南房総市の6町村である。うち、長南町、大北町が市原市に隣接しており、さらに勝浦市もそれらに連なっている。地図を見るとはっきりわかるが、南部の加茂地区(旧加茂村)は、合併されていなかったら、これらの地域と並んで、過疎指定自治体になっていたはずである。

この国は、地方自治制度が生まれてから、相当な頻度で自治体の合併を進めて来た。明治、昭和、平成と大規模な合併が行われており、その辺りの経緯は以下の総務省資料に詳しい。簡単に言えば、明治期は、自然発生的な地縁共同体から近代の地方公共団体に転換する目的で行われ、昭和期は、戦後の復興に伴う地方自治の強化と、高度成長期の経済社会の変化に対応したもの、そして平成期は、地方交付税の削減など、成熟社会、少子高齢化社会に対応したものである。

市原市の場合、南総町、加茂村とも、昭和29(1954)年の成立であるが、これは1953年(昭和28年)の町村合併促進法の成立が契機になっている。また南総町、加茂村の市原市への併合が、昭和38年であり、まさに高度経済成長期のことである。その頃は、既に都市部への人の流出が信仰しており、山間部を中心とした地方の過疎が進行したため、隣接する都市が過疎地域を取り込む形で町村合併が行われた。市原市の南部地区は、まさにその典型例なのである。

つまり、市原市を一つの均質な地域、自治体と考えてはいけない。いわば、小規模な広域自治体のような相当バラエティに富んだ地域なのである。

では旧南総町と旧加茂村はどういう町だったのだろうか。

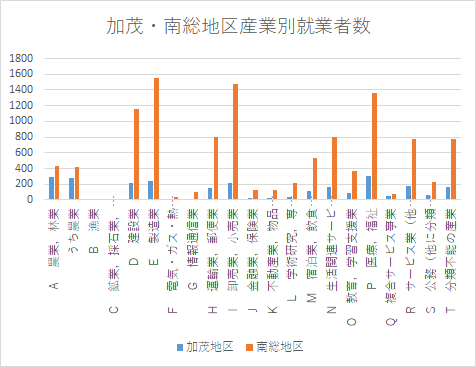

以下は2015年の国勢調査による、両地区の産業別就業者数である。

ここで見るように、加茂地区は人口に対する農業従事者の割合が高い。しかし南総地区は、農業もそれなりに従業者が居住するが、建設、製造、卸小売等の業種が多い。これらは自宅で開業することは考えにくいため、地域外へ通勤しているものと想像できる。

市原市には、ニュータウンと呼ばれている大規模な住宅団地がかなり多く点在してる。「ニュータウン」とは、主に昭和4,50年代以降に、大規模なベッドタウンとして新たに開発されて行った地域を指す。事業主体が、都市再生機構(旧: 都市基盤整備公団)など公的機関によるものと、鉄道会社や不動産会社など、民間デベロッパーによるものがある。ただ現在の観点から見ると、必ずしも通勤に利便な場所では無かったりするような場所も多い。総じて、開発から時間が経っており、老朽化しているケースが多くある。

市原市には多くのニュータウンが開発されたが、言うまでもなく、主に北部の工業地帯の勤務者向けのものである。

尚、小湊鉄道の馬立駅 - 上総牛久駅 - 上総川間駅 - 上総鶴舞駅までが、ほぼ旧南総町に該当する。例えば、上の資料によれば、小湊鉄道馬立駅の近くに、「光風台団地」というニュータウンが存在する。昭和45(1970)年に開発された72haの規模で、2,100戸強、約9000人近い人口を抱えた団地である。

地図で見てみると、ここ以外にも、大規模団地が点在するのがわかる。南総町で言えば、小勝山団地、鶴舞大蔵屋団地、高根台団地、吉野台団地などである。

市原市は、北部に臨海工業地帯があり、その周囲にニュータウンを代表とする労働者のための居住地が開発されて行く。特に、市原市の場合、鉄道路線は、市域の中心を南北に縦断する小湊鉄道があり、それを通勤経路として、市の中央部南総町にも住宅地が開発されて行った。その南部に位置する、加茂村は農村として、独自の経済文化圏を形成して行った、概ねこういう捉え方で、市原市の多様な産業、文化を把握することができるのではないだろうか。

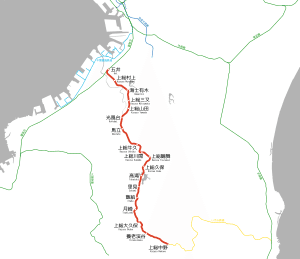

そして、小湊鉄道は、まさにその南総地区、加茂地区に向かって、北から縦断して行く。前述のように、馬立から上総鶴舞までが旧南総町で、上総久保から養老渓谷駅までが、旧加茂地区にあたる。養老渓谷の中心付近が隣接する大多喜町と市原市との境界で、小湊鉄道の終点である上総中野は、千葉県夷隅郡大多喜町に位置する。同駅は、小湊鉄道線といすみ線が乗り入れ、接続駅となっている。

以下の映像は、小湊鉄道の五井駅から南部加茂地区の上総中野までの前面映像である。20分までが北部で、ニュータウンとかベッドタウンの風景が続き、23分過ぎから馬立、南総地区に入る。そして38分頃に上総鶴舞に着き、そこから南部加茂地区に入って行く。上総牛久辺りから、完全に自然の中に入って行く。そして50分くらいに里見駅に着くが、そこから里山の光景になって行く。

小湊鉄道は、工業地帯から始まって、ニュータウンを代表とするベッドタウンを抜け、農村地帯である加茂地区に入って行く。一つの自治体の中の一つの路線で、ほんの1時間強の旅の間で、この3つの特徴的な地域を通って行くのが、小湊鉄道の面白いところだろう。工業社会からその周辺都市を通って、農村に辿り着く、あたかもタイムマシンで現代から昭和4,50年代そして昭和30年代へと遡って行くようだ。

もしこの加茂村が併合されずにいたとしたら、それはそれで単なる過疎地でしか無かったのではないだろうか。北部の工業地帯は、決して面白みのある地域ではないが、南部の農村も大して面白くはない。その両者が繋がっていることこそが、市原市の一番興味深いところじゃないだろうか。

確かに、南部地区の佇まいは、トロッコ列車がよく似合うし、近郊の観光地としても訴求力は高いだろう。それが工業地帯と同じ自治体にあり、一つの路線で行き来できるのが、この地域の面白いところなのだ。

アントロポセンとしての里山

市原市南部地域、旧加茂地区周辺は、「里山」として訴求されている地域である。

市原市は、都心や成田・羽田の両国際空港からいずれも1時間程度でアクセスできる好立地にありながら、豊かな自然や里山が受け継がれてきた場所です。

こうした世界に一番近い「SATOYAMA」(里山)や市を縦断するローカル線「小湊鐵道」などの地域資源を活用した観光地づくりを地域住民・企業・行政が一体となって進めています。

「里山」という言葉は、21世紀になってしばしば聞かれるようになってきた言葉である。正確な定義の元に使われているわけではないようだが、「深山(みやま)」の対義語であり、人間の集落に隣接して人々の管理の影響を受けた生態系が存在する地域を指す言葉を意味している。

まず狭義の里山とは人の手の入った森や林のことを指します。 この場合必ずしも地形的に山であることは問われません。

人間の生産・消費活動の一環として利用されることのある森や林は、全て里山と言うべきです。しかし放置されてしまって久しい森や林はもう里山とは言えません。 これが実体としての里山の捉え方です。

最近話題のAnthropocene(アントロポセン・人新生)という概念がある。1980年代半ばから行われた、地球圏・生物圏国際協同研究計画(IGBP・International Geosphere-Biosphere Program)という国際的な協同研究プロジェクトの会報41号(2000年)で、化学者のパウル・クルッツェンと、生態学者ユージーン・ストーマーらが地質学、生態学における人類の重要性を強調し、近年の地質学的な時代を表す言葉として、アントロポセン (Anthropocene) という造語を提案した。これは更新世の次の地質時代としての人類の時代、というような意味である。

更新世は、地質時代の新生代第四紀の前半の時代で、この時代に、堆積(たいせき)によってできた洪積層は、現在の海岸線の元になっていると言われている。つまり、更新世の次の時代は、人の痕跡が生み出した地層だということである。そこでは、「二酸化炭素やメタンの大気中濃度」「成層圏のオゾン濃度」「地球の表面温度」「海洋の酸性化」「熱帯林の減少」など、近年の地球の生態系や気候に及ぼす人類の多大な影響について指摘している。決してポジティブな意味ではなく、環境破壊の指摘として、ネガティブな概念として使われることが多い。言うまでも無く、地球において、人間の存在は無視できないだろう。それを含めて、地球環境を理解するというアプローチがこのアントロポセンである。

本来、人間による文明は、地球内のエネルギーを消費し、エントロピーを増大しながら続いていく。その意味で、人間と自然の両者は本来共存はできない関係にある。現代の人類は、もはや文明を捨てることは出来ないだろう。結局、地球環境を破壊しながら人間は生きて行かざるを得ない。

昨今しばしば喧伝されるSDGsは、そのことを曖昧にし、見えなくしてしまう。「人新世の資本論」では、「SDGsは『大衆のアヘン』である」とまで言い切っている。確かに、自然と人間の文明は、最終的には対立してしまうのである。「温暖化対策をしていると思い込むことで、真に必要なアクションができなくなる」とまで指摘しているが、まさに大衆のアヘンである。

都市には、自然は存在しない、と言うより、自然を「開発」して作り上げたものが都市である。例えば、下町の路地などに、植木鉢に入ったなんてことない植物がたくさん置かれている様子などを見たことが無いだろうか。

これは人の世界に、自然を無理やり持ち込んだもの、小さな鉢は自然のシンボルでしかなく、生態系サービスと呼ばれている自然の機能は果たしてはいない。これを自然との共存などとは誰も呼ばないだろう。

前述のように、里山とは、手付かずの自然を意味するわけではなく、人々の暮らしと自然が接近している状態を指している。要するに、ある種のアントロポセンである。しかし結局、人間の文明と自然環境は共存はできないのならば、両者はどのレベルで、どうやって妥協するか、ということが大きな課題となる。

市原市の加茂地区は、確かに「里山」である。つまり、加茂地区は、人により意図的に整備された、プロデュースされた地域だということである。そのため、この地域を理解するには、この「里山」が誰によってどう手が入っているのかを理解する必要があるだろう。

わかりやすい記号

筆者の住居の近くに大きな公園があり、休日にはミニ蒸気機関車の園内一周があり、子供たちの大きな人気を集めている。このミニ蒸気機関車は、蒸気機関で動いているわけではない。しかし、本物のSLの録音を使っており、蒸気機関の音やクランクのガッシャンガュシャンという音、そしてポッポーという警笛が使われる。要するにフェイクなのである。

子供たちは勿論、保護者のお父さん、お母さんもほぼ平成生まれだろう。本当の蒸気機関車に乗ったことなどないはずなのである。にも拘らず、このミニ蒸気機関車がこういう音を出しているのは何故だろう。

自分の記憶では、蒸気機関車と言う代物は、それは劣悪な乗り物だった。何より排煙が酷く、トンネルでは窓を閉めないと大変なことになった。それでも、そういった悪い記憶を美化するほど、蒸気機関車の佇まいは魅力的なのである。つまり、公園の人達は「そういうもの」として蒸気機関車の虚構を楽しんでいるのであろう。いわば蒸気機関車の記号、シンボルなのであり、その意味では、これは都会の中の鉢植えと同じような存在なのだ。

小湊鉄道のトロッコ列車は、蒸気機関車が牽引している。いろいろな画像、映像でも見ることができるが、一面の菜の花の中を走る蒸気機関車は、実に絵になる。要するに、「バエる」景色である。例えば以下の映像をみるとよくわかるが、ほんのわずかに煙を吐いており、クランクの音もする。但し、石炭の匂いはしないし、何より機関車に石炭を積む場所が無い。要するにこれも、世田谷公園のミニSLと同じように、記号として存在する、フェイクの蒸気機関車なのである。

この場所が里山であることを示すには、電気ではなく化石エネルギーで稼働する蒸気機関車が必要だったということなのだろう。このように、市原市の南部は、人の手によって巧妙にプロデュースされた地域なのである。これは決して否定すべきことではない。何故ならば、南部の旧加茂地区には、農業を中心とした地域経済しかなかったからである。

地方に行くと、しばしば「何も無い町ですから」といった住民のセリフを聞くことがある。何も無い場所に町が生まれるわけではないだろうに、と心の中で思ったりする。元々は集落が出来る理由があり、まずはそれがその町の存在意義でもあったわけである。旧加茂村には、農業という地域の産業を生み出す自然環境があり人がいた、それを、観光のためにわかりやすく、プロデュースした結果の里山がこれなのだ。市原市の南部に関しては、人の手の入り方のわかりやすさが、大きな価値だと思っている。

この、人の手の入り方のわかりやすさを端的に示す言葉が、この地には存在する。それが「逆開発」である。

調べてもその起源はわからなかったのだが、小湊鉄道が、この地の価値を強調するために生み出した言葉らしい。自然を切り開いて都市化していくことを「開発」と呼ぶが、その逆に都市化している場所を自然に戻して行くことを示す言葉は存在しないように思う。言い換えれば、都市を自然に戻すことは、今まであり得なかったのだろう。確かに、昭和20年以降、いや明治時代以降、自然の事物を「開発」して都市にして行くことが、唯一人間の技だったということだろう。だから言葉は存在しないのである。

少子化、高齢化など、いわゆる成熟社会のフェーズに入ってから、地方の過疎集落が廃村になっていくことが増えてきている。と言っても、今に始まったことではなく、既に昭和30年代には社会構造の変化によって、既に過疎化し住民が去った集落は生まれていた。おそらく高度成長期以降には、相当数の集落が消え去ったことだろう。

こうした集落の終焉を、きちんと人の意思によって行おうという、「村看取り」、あるいは「村仕舞」と呼ばれる概念を最近目にするようになって来ている。これも逆開発と同じような方向で、人の手によって成立していた物事を手放して行く、すなわち自然に還していくことでもある。逆開発は、そこに人の意思を加えて、ある場所、地域を自然に還して行く概念であり、現代の都市部で暮らす我々にとって、実に興味深い概念である。何より、それに該当する言葉自体が存在しないことが、都市部を中心とした価値観を大きく変えていくようにも思える。これは、これからの社会を担っていく、若い学生、特に女子大生にも大きく関心を惹くテーマなのではないだろうか。同じ自治体の中に、こうした特別な意義のある地域が存在しているということが、市原市の大きな個性、特徴だと言えよう。

こういった理由で、市原市の南部、旧加茂村にフォーカスを当て、そこから生まれた、人と自然の間の関係性を示す「逆開発」という概念をテーマに、履修者の学生さんに、自由に市原市のコンテンツをnoteで作成してもらい、マガジンに集約することにした。

StreetViewで見つけたもの

市原市は、前述のように首都圏の範疇の地域であり、旧加茂村までも決して遠くはない。しかし事情で、授業では実際に現地に行き、フィールドワークをすることが出来なかった。そのため、GoogleのStreetViewとGoogle Earthを使って、バーチャルな現地調査を行った。

市原市の南部に行くための公共交通機関としては、小湊鉄道が中心である。そのため、駅を中心に現地のリサーチをしていくことになるが、StreetViewを使うと、自由にどこでも行くことができる。いろいろ市原市内をバーチャルで歩いてみて発見したのだが、駅から離れた場所に、カフェなど意外な店が隠れているケースが多い。

例えば、店名が変わってしまったのだが、旧加茂村の千葉県市原市田淵に、maiカフェという店があった。最寄りの駅は、小湊鉄道月崎だが、そこから2キロ半ほど距離があり、まず徒歩では行けないだろう。現在、「くにおか」という食堂になっている。

StreetViewを見るとわかるが、県道172号沿いの田んぼの奥の方に、その店はある。

里山の風情を感じさせる、いい雰囲気の場所であり、店の傍まで行ってみたいと思った。ところが、どう見ても県道に入り口が無いのである。その県道を暫く移動すると、田んぼの中に入る農道としか見えない脇道があり、そこに店の看板が出ている。私道だと思われるため、StreetViewでは入っては行けない。

この農道をぐるっと回って店に近づくようである。一体、こんな分かり難い場所にある店に誰が行くんだろう。どういう人が経営していて、なぜこんな場所に店を開こうと思ったのだろう。実は加茂地区を見て行くと、こういったカフェや、どう見ても農家にしか見えない食堂とか、都市部では余り見ることが出来ない感じの佇まいの人の暮らしを見ることが出来る。わざわざ行くようなスポットではないが、興味は尽きない。例えば、以下の木造の一軒家は、南部にあるカフェだそうだ。キッチンカーでコーヒーをサーブしてくれて、庭で飲めるらしい。

我々にとって興味があるのは、人の暮らしなのである。決して自然を見に行くわけではない。里山の価値は、人にある。