「異常震域」という言葉がトレンド入りした時に見返して欲しい記事

(↑)2022年版は、こちらからどうぞ

【はじめに】

皆さん、「異常震域」という地震用語を聞いたことがありますか?

最近では、人口の多い関東圏などで、これに該当する地震が発生をすると、そのたびにツイッターなどでトレンド入りをし、詳しくない人に対する解説記事で閲覧回数を稼ごうとする媒体の恰好のネタになってる様に思います。

だって「異常震域」、特に「異常」と来れば、何が異常なんだと思うのが、知らない人間にとっての性(サガ)ですからね、致し方ない所でしょう。

ただ、結論から申しますと、この「異常震域」という言葉が生まれたのは、今から100年近く前、およそ大正時代でして、昭和の時代には「異常」だと思われていた部分の理由が解明されています。

結局、大正時代あたりから使われてきた表現ということで、そのネーミングが解明された後、実に令和の時代まで使われ続けているのですが、そうした変遷も十分把握せずに「異常だ、異常だ」と騒ぎ立てては、関東大震災の頃と大差が無くなってしまいます。

令和に生きる皆さんは、「異常震域」という言葉をしっかりと何処かのタイミングで理解し、不必要に怖がらない様にして頂ければと思う次第です。

1.「異常震域」についての解説たち

まず、日本語版ウィキペディアの冒頭部分を抜粋しておきます。

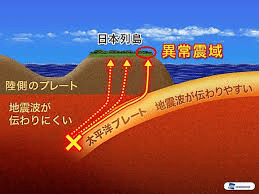

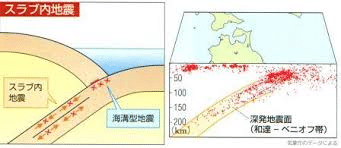

異常震域(いじょうしんいき、abnormal seismic intensity)は、通常ならば震源地(震央)で最も大きくなり、中心から同心円状に広がりながら小さくなるはずの地震で観測される震度(あるいは加速度)が、通常とは異なる傾向を示す現象、また、そうした震度分布がみられた地域のことである。

ここで抑えておきたいのは何か「異常」なのか、という点です。

異常というからには異常でない通常との比較によるものになると思います。

普通(浅い)地震なら、普通、震央から同心円状に震度が分布してるのに、そういう普通からは「異常」な震度の分布(特に震央と付近で小さく、震央から遠い所の方が大きい)が観測されることを示しています。

このことについては、こうした事例が発生をするたびに、各メディア挙って解説記事に纏めています。

ここ最近の例でのテレビ局による解説例を一つあげておきます。

(2019年・テレビ東京の解説動画より)

タイトルは例によって少し大げさにはしてありますが、

解説の内容は極めて冷静で落ち着いている印象ですよ。

ただ、多くの解説記事で示されている通り、こうした「異常」な震度分布になる理由は概ね理解しやすく解説されていますし、理由も来やすいので、「異常」は少し言い過ぎじゃないかなと常々思っていました。

そこで、ここから次の項では「異常震域」にかかる研究の歴史についてを、ざっくり振り返っておこうと思います。

(注)ちなみに、トレンド入りする時の「異常震域」とは少し違いますが、地盤が軟弱なことなどから「周囲に比べて震度が大きい観測点」についても広義での「異常震域」に括られることがあるようです。

2.大正時代

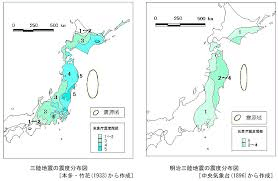

「異常震域」という単語は、大正時代には使用例があるとのことで、ウィキペディアにも記載されている、1926年(?)の文章を提示します。

『異常震域を表せる地震記象に就いて』気象庁 驗震時報第2巻 pp.7-15

冒頭部分を引用します。かなり纏まっていて、今でも通用する表現です。

他の地方に少しも人身感覚がないのに此地方のみが独り飛び離れて地震を感ずることがある。そして斯かる異常の震域を成す地域は一定した地方である。最近の二、三年間に於けるだけでも左の表にある様に敢て珍らしいことではない。

内容をざっと読んでみると、「震央の位置」は(京都府沖とか三重県沖とか伊豆諸島とか)バラバラなのに、特定の地域(東日本の太平洋側など)で、揺れが大きくなる震度の分布の傾向は同じだという経験則が示されてます。

少し乱暴に、大正時代という「異常震域」が生まれた頃の認識を纏めると、

普通、震央から同心円状に震度が分布するはずなのに、そうじゃない地震が時々ある。通常の震度分布と違うから「異常震域」と名付けよう!

ぐらいのテンション感だったのではないかと思います。

そして、ここで大事になってくるのは、「震源の深さ」に関する言及が殆どないことです。

3.昭和時代

しかし、それから間もなくして、昭和の1桁台になると、一気に研究が進みます。後に、中央気象台台長から初代気象庁長官、日本学士院の院長などを務めることとなる【和達清夫(わだち・きよお)】が、20代の頃に、現代に繋がる論文を次々と発表しています。

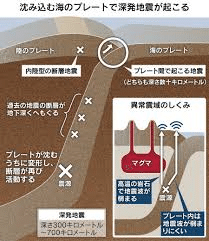

大正時代の頃まで、「地震は浅い所でしか起こらない」と考えられており、少しずつ「深い所でも地震は起こりうる」という見解が出始めた頃でした。

1928年(昭和3年)『深海地震の特異性及び三種類の地震に就いて』

1932年(昭和7年)『深發地震に就いて』

ここに昭和1桁台の研究を2本ほど示しましたが、実は、『深』という字が入ること自体、この時代では先進的だったのだと感じます。

ここから先の時代の研究については割愛しますが、大正時代に「異常震域」と命名された現象の原因について、少なくとも、昭和の始め頃には、一定の見解が示されていたことが分かります。

4.筆者の思う「本当の異常震域」とは

「異常」について、手元の辞書(明鏡国語辞典)では、

【異常】普通と違っていること。正常でないこと。アブノーマル

と書かれています。確かに、深い所で起きた地震の震源は、浅い地震のそれと異なり、同心円状を取っていないため、直感では「異常」に感じてしまうかも知れません。

ただ、少なくとも皆さんは学校での授業やこれまでの報道を通じて、或いはニュースで震源の深さを報道された時に、「深さ数百キロ」と言われれば、『深い所で起きた地震なんだな』と感じられる知識があるはずです。

「異常震域」という言葉が命名された頃は、この知識も共有されておらず、震央の位置だけで「異常」だと考えていた訳ですから、そんな100年も前のネーミングを使い続けることが果たして適当なのかと考えてしまいます。

少なくとも、「深発地震」に関しては、『同心円状に震度が分布』した方がそれこそ「異常震域」な訳で、『東日本の太平洋側の方が、震度が大きい』という震度分布が“通常”な震源もあるのだと認識する必要があるでしょう。

本当に「異常」な震度分布の地震 は、例えば、(実在性は度外視します)

・浅い地震なのに、全く同心円状でない

・深い地震なのに、全く綺麗な同心円状

・震源の位置の経験則からして、明らかに異常な震度分布

(これは、場合によっては「津波地震」などの可能性もあり)

みたいな地震が仮に発生した時に使うべきではないでしょうか。

そうでない「普通」の「深発地震」ならば「異常震域」などと騒がず、普通の「深発地震」の震度分布だな、で終わりで良いと個人的には思います。

そして「異常震域な地震が起きた!」という見出しに関連して、内容として今まで私が述べた内容を分かりやすく解説している記事ならば良いですが、例えば、『何かしらの前兆』であるとか不安を煽るような記事には特に注意が必要だと感じます。情報の見極めが重要になってきますのでね、皆さん。

令和の時代を生きる皆さんは、「異常震域」という言葉がトレンドに入った時には、この記事に書かれた内容を思い出してもらえれば嬉しいです。

「深発地震」での異常震域については、こちらの記事にまとめましたので、合わせてお読み下さい。それではまた次の記事でお会いしましょう!